فيصل دراج - ناقد فلسطيني | نوفمبر 1, 2021 | سيرة ذاتية

أذكر من فِلْم إنغمار بيرغمان «التوت البريّ»، الذي رأيته قبل أكثر من خمسين عامًا، عجوزًا يتكئ على عصا يطوف بين صِبْيَة يمسّد شعرهم ويغدق عليهم حنانًا دامعًا، ويتوقف أمام صبي سيحمل، لاحقًا، عصا وشيخوخة مرهقة. كان العجوز يستذكر ذاته، يوقظ متخيله ويعود صبيًّا، يداعب شعر إخوته في بيت العائلة القديم. أشعر الآن، وأنا أستعيد سينما الصبا، أني أشارك عجوز بيرغمان زيارته المتخيّلة، أستعيض عن الأخوة بالأفلام، وأمسّد شعر أيام خلت كان للسينما فيها مذاق الأحلام. الغرفة القديمة كانت صالة أنيقة، تجاور مقهى الهافانا، تدعى: سينما الكندي اختصت، ذات يوم، بعروض «أفلام النخبة» التي كانت تبدأ، بأفلام أيزنشتين ولا تنتهي بسينما فيتوريو دي سيكا.

المدينة التي بلغتها صبيًّا، وافدًا من قرية سورية يتقاسمها الشركس والتركمان، بدت لي، ذات مرة، مسقوفة بالرضا مكسوة بملصقات سينمائية بهيجة الألوان، افترشَت «باصات عامة» تجوب معها شوارع المدينة، تستقر في واجهات المكتبات وجدران الساحات وتتسلق أعمدة الكهرباء، وتجد مكانًا في حارات شعبية تتعالى فيها أصوات صبية لم يختبروا شقاء الحياة بعد.

المدينة التي بلغتها صبيًّا، ذات يوم، كان عدد سكانها يتجاوز ربع مليون نسمة بقليل، كما قال معلم التاريخ، الذي علّمنا أن للمدينة أكثر من اسم: جِلّق والفيحاء، وثالث نعرفه: دمشق، يعطف عليه بفخار: عاصمة الأمويين، ويضيف إليها بردى ودمّر والهامة ويذكر أحمد شوقي ويقول: شاعر مصري عظيم، أرسل «سلامًا» إلى المدينة حين أحرقها الفرنسيون عام 1945م، ورحلوا. كان مطلع قصيدته: سلامٌ مِنْ صَبَا بَرَدَى أرقُّ،… حين سألته، عن الملصقات السينمائية التي تجوب أنحاء المدينة أجاب: اقتربت عدد صالات السينما، قبل زمن قصير، من ثلاثين وتراجعت الآن إلى العشرين، تزداد عددًا صيفًا، بعضها تنفتح سقوفها على السماء – سينما الرشيد الصيفي – وتغلقها في موسم الأمطار. كان ذلك في العام الدراسي 1951 – 1952م، والاستعمار الفرنسي قد ولّى، يحتفل بيوم رحيله، في يوم شهير: عيد الجلاء.

كانت المدينة متعددة الألوان، تتجدد بتبدّل الفصول وتتباهى بألوانها؛ إذ تعددية الألوان من خصائص الجنة، كما قال المعلّم واعتبر دمشق، ضمنًا، امتدادًا للجنة، حتى اعتقدنا، نحن الصبية، أن ما يتعدّد لونه قريب من السماء؛ وأن الألوان توسّع الروح وتطلق في الإنسان شهوة المسير. كان في الملصقات المتعانقة الألوان ما يدعو الجمهور إلى الحضور ويكاثر وجوه الأفلام، فلقصص العشّاق السعيدة المآل زرقة ناطقة، و«أمير الانتقام» له لون انتصاره ورماد ضحاياه، وللجلّاد العتيد لون له نشع القبور وبكاء الأظافر المقلّعة.

وكثيرًا ما ذكرت أفلامًا بسبب ألوانها: طفولة إيفان الروسي أندريه تاركوفسكي المنسوجة من الصقيع والأسى والحرمان وطفل عاش طفولته في الأحلام. وأحلام أكيرا كوروساوا، المتداخلة الزرقة والبياض وحزن القائد الذي يناجي جنودًا دفنتهم «المعركة». وفِلْم البولوني أندريه فايدا «غابة البتولا»، الذي أرشدني إليه الصديق محمد ملص حيث خضرة الأخ الصغير المريض المتفائل تواجه ألوان الأخ السليم المجبولة من الصمت والرماد وعتمة لا ترى. الألوان الجميلة لا تضاف إلى الطبيعة فهي منها، للبحر زرقته وللغابة خضرتها وللعشق كما نقرؤه أريج يميل إلى الازدهار، وتكلّف الألوان الصناعية تخذله الطبيعة وتسخر منه العيون التي تحسن القراءة. أذكر لون العاشقة اليائسة في «جسد واترلو» الذي ابتلع جمال «فيفين لي»، وإشراق وجه عاشقة في «جين أير» أضاءه وجه «أورسون ويلز» المعشوق الذي أعطبته الصدفة وفقد البصر، وما زلت أذكر وجه عاشق مقوّض، جسّده لورانس أوليفييه، في فِلْم مأخوذ من رواية الأميركي ثيودور درايزر «مأساة أميركية»، عاشق يشكر ما دمّره وجعله متسوّلًا: «لولا شقاء العشق المبارك لما بلغت قلب الحب وعرفت أنه جدير بالفداء والفناء».

صحبة ضيعتها السنون

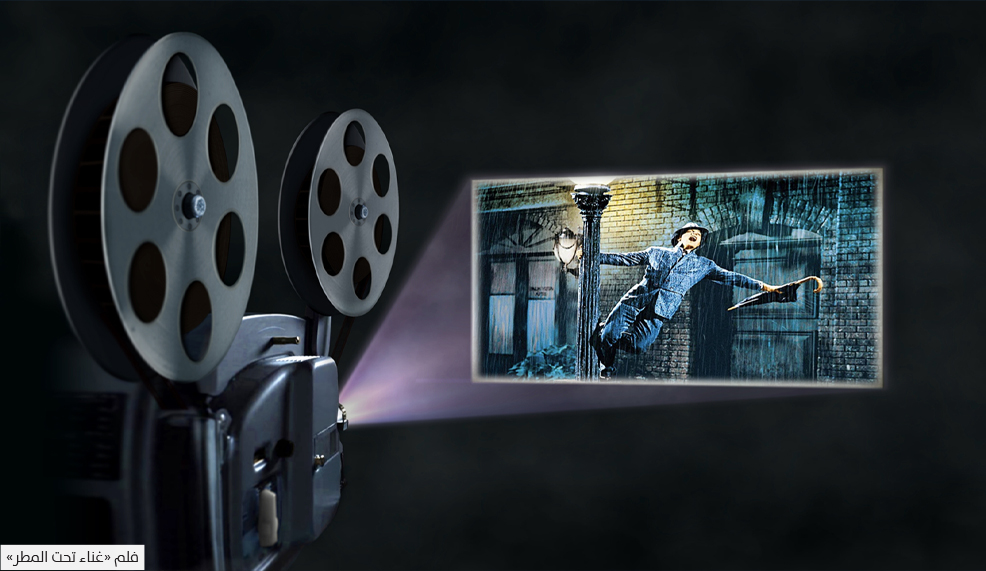

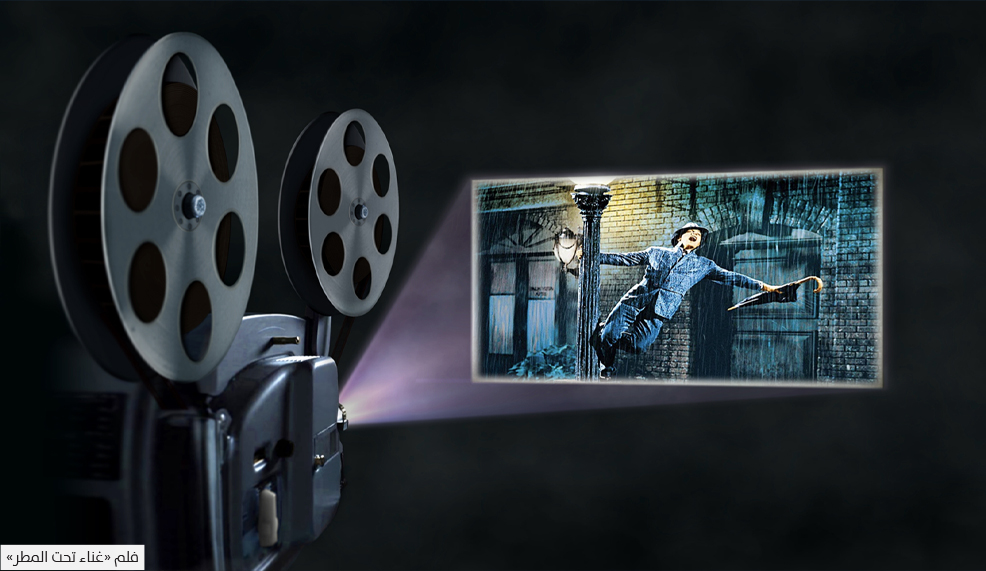

لا أستعيد سينما الصبا إلا مصحوبة بالمطر، مطر بعثه متخيّل سرّه ما رأى، خايله نقاء الأيام الراحلة واحتفى بأمطار طيبة الرائحة دافئة الملمس، ماؤها من صور تناءت وأشواق تلاشت ورغبات انطفأت وصحبة ضيّعتها السنون. ولعل هالة الأمطار المنقضية هي التي حفظت في ذاكرتي عناوين سينمائية مبلّلة بالرذاذ: «ليلة ممطرة» لعميد المسرح العربي يوسف وهبي الشغوف بالوعظ والإرشاد. و«جاءت الأمطار» فِلْم أميركي من الأربعينيات عن حب مستحيل بين الشرق والغرب، قام بالدور الأول فيه «تيرون باور» الذي رحل قبل الأوان، و«غناء تحت المطر» جمع بين طموح فنان رهيف -جين كيلي- ورقص «سيد تشاريس» المخلوقة من نسيم وأجنحة مرتاحة، و«مسافر تحت المطر»، لا أعرف إن شاهدته في دمشق أو «تولوز» الفرنسية، وإن كنت أذكر أنني كنت بصحبة عزيز لم يعمّر طويلًا. أراد أن يكون صديقًا في الأيام الممطرة، وفي أجواء الصحو والسعادة.

الصداقة الحقيقية لون آخر من المطر، مرآة لجماليات الحياة ونبل القيم، توسّع الروح وتجرج الذاكرة إنْ رحل الصديق. كان اسمه فيرنر غلينغا، بشوش الوجه أقرب إلى النحول، توزّع على النقد الأدبي وكراهية الظلم والعنصرية. أنهى دراسته العليا وفارق الحياة واعتبر السينما طقسًا حياتيًّا ودرسًا في التأمل وتبادل الأفكار. شاهدت معه في خريف 1971م فِلْم كلود سوتيه «أشياء الحياة» وسأل: هل جاء الموت إلى حياة «ميشيل بيكولي»، بطل الفلم، في شكل صدفة قاتلة، أم إن الأخير قصد الموت بسيارة مجنونة السرعة وعطف عليه مآل «غاتسبي العظيم»، رواية ف. سكوت. فيتز جيرالد، التي نُقلت إلى السينما أكثر من مرة، أخذ بطولتها في سبعينيات القرن الماضي روبرت ريدفورد…. قال لي فيرنر: «السينما فيلليني ولويس بونويل وأكيرا كروساوا والباقي أشرطة».

شاهدنا أفلام هؤلاء جميعًا في نوادي «المدن الجامعية»، في تولوز وباريس وبقي فلم فيلليني «أنا أتذكّر» نتقاسمه قدر ما نستطيع. كان فيه صور عن رعونة المراهقة وأسطورة المرأة والحنين المترسّب وحريق الزمن الذي لا يقتصد أحدًا. وكنّا في ساعات الرضا نتنافس في تلخيص مواضيع الأفلام شرط ألا نتجاوز جملتين ودقيقتين وألّا نخطئ في اسم مخرجيها، فأسماء الممثلين ووسامتهم وفتنة الممثلات الذي هو من شأن «الطلبة الصغار».

كنت أختلف معه في النقطة الأخيرة، ذلك أن الوجوه مرايا الأرواح وأن بعضها هدايا سخية من الطبيعة، كان فيرنر يسخر من الجملة الأخيرة فأصدّه بوجه «آفا غاردنر»، «أجمل حيوان في العالم» كما كان يقال، أو آتي على ذكر «لورين بكول» الأميركية ذات الأصل البولوني وزوجة همفري بوغارت. كان فيرنر يصمت إعجابًا بموقفها من «الحملة المكارثية» المعادية للفنانين الديمقراطيين خلال الحرب الباردة، وبفلمها «أن تملك أو لا تملك»، المأخوذ عن قصة لإرنست هيمنغواي وإخراج هوارد هوكس. كان يقلّد بوغارت بإنجليزيته الأميركية التي تبدو مسحوبة من الأنف أو خارجة منه على مضض.

قلق الإنسان المغترب

علّمني فيرنر المقارنة بين الأدب والسينما، قولان مبدعان بتقنيات مختلفة، يترجمان ما يُرى وترهقهما خفايا الروح المرهقة، كأن نسأل: هل تلتقط كاميرا السينمائي قلق الإنسان المغترب الذي «جوهره» خارجه وعيناه محلقتان في فراغ شريد لا تلمسان خارجهما إلا لتنفر منه ولا ينطق بجملة واضحة؟ وكيف تنفذ الكاميرا إلى دخيلة إنسان بحثَ عما أضاعه وعثر عليه، وَمْضًا، وأضاعه من جديد؟ هل تحسن استنطاق عينَيْ طفل فقدَ أمّه في الصباح أو شاب ارتدى التشاؤم ولم يسر في جنازة أمه؟ أسئلة تترافد كان يبعث بها مارشيللو ماستروياني في فلم «الغريب» إخراج فيسكونتي وفضاء الفلم المعتم «المغامرة» لأنطونيوني أو العزلة الروحية الشاملة لآلان ديلون في «ساموراي» هنري مليفل. كان الناقد السينمائي السوري سعيد مراد، الذي رحل على أبواب الخمسين، يرمّم الإجابة بمصطلح «المناخ الفني»، يضيف إلى الوجه مكانًا تبعثرَ في إشارات صوتية- سمعية تستدعي اللباس وترتيلًا موسيقيًّا موائمًا و«مونتاجًا بديعًا».

ما زلت أذكر اغتراب العجوز الإقطاعي في فلم «الفهد»، الذي أخرجه فيسكونتي أيضًا وأنطقه، متأسيًا، برت لانكستر وهو ينهر متسلقًا ضحل الروح ارتفع مقامه في زمن مريض: «كنّا في زمننا الفهود، أما أنتم فضباع وبنات آوى». كان الاغتراب واضحًا ولا يزال في الفلم السياسي حال فلم اليوناني كوستا غافراس «Z»، حيث ضحية الفاشية جسّدها الممثل- المغني «إيف مونتان» الفرنسي الجنسية الإيطالي الأصول. ودلالة الاحتلال القاتلة حتى «لو بدا أنيقًا»، كما هو حال النازي في فِلْم «صمت البحر»، المأخوذ عن فيركور، الذي أخرجه، باقتصاد مدهش، بيير ميلفل. وهناك «اللص والكلاب» رواية محفوظ التي رسمت، بألم، فقيرًا سرق مكرهًا، طاردته سلطة من اللصوص والقتلة أطلقت النار على البراءة وعلى «الصدفة» أيضًا. لبس الراحل شكري سرحان الدور الأكثر إتقانًا في مساره السينمائي، إضافة، طبعًا، إلى أدائه الرهيف في فلم «البوسطجي» المأخوذ عن قصة قصيرة ليحيى حقّي.

لم أكن من مريدي «الفلم التاريخي»، وما زلت كما كنت، ذلك أن التاريخ مِزَق من الحكايات يصنع منها «القوي» الثوب الذي يريد، ولا أفلام المغامرات التي نرى فيها «أبطالًا»، فلا أحبّ الأبطال ولا الذين يكتبون عنهم. كان لنا أفراحنا أيضًا الآتية من ضواحي الفن والغناء والرقص والهوى السعيد: وليم هولدن يراقص كيم نوفاك في فلم «نزهة»، و«قصة الحي الغربي» المحتشد بالتنافس والحب والرقص وتبادل الاتهامات الضاحكة و«سيزار وزلي» لكلود سوتيه ورومي شنايدر ومخلوقان طيبان يتقاسمان عشق أنثى وتقاسمهما العاطفة والمودة. وأذكر بالضرورة فلم جون فورد: «الرجل الذي قتل ليبرتي فالانس» وقدّم صورةً عن ظلم الحياة الذي يختلس من إنسان لا يعرف القراءة والكتابة شجاعته، ويضيفها إلى متعلّم يحسن الكلام والبلاغة، وجعل منه نجمًا اجتماعيًّا وشجاعًا «لا يشق له غبار».

حين رجعت إلى دمشق عام 1978م وسألت عن الصالات التي عَرَضت «أمير الانتقام، وغرام وانتقام، والوردة البيضاء»، الفلم الأول لمحمد عبدالوهاب، أجاب الرجل ساخرًا: يبدو أنك لست من هذا الزمن، جميعها أغلقت، و«بائع الساندويش» الذي أشرت إليه ترك «المحل لأولاده واشترى محلًّا لبيع الملابس المستعملة». عرفتُ أنني أنتمي إلى زمن آخر وأنا أسأل عن صالات ترددت عليها في زمن مضى. أول فِلْم شاهدته في حياتي كان «أمير الانتقام»، أرضى طفولةً تُسعدها الأحلام، أبهجها العدل المنتصر وفارسٌ ينصف المظلومين. ما زلت أذكر منه السجن والصحراء المحيطة به ولقاء بين الفارس وعجوز عادل يلفظ أنفاسه الأخيرة «قام بالدورين أنور وجدي وحسين رياض رحمهما الله».

السينما الحقيقية ترصدُ سياقات الزمن، تُسرّعه كما تشاء، كأن تبكي جين أير -1944م- طفلةً في ميتم وترتسم على شفتيها شبه ابتسامة بعد دقيقة واحدة. أو أن نصاحب «رجل الطيور في سجن الكاتراز» (لبِرت لانكستر) من شبابه إلى شيخوخته في ساعتين. سجين واسع الكبرياء والفضول والكرامة، قتل بعدلٍ وحُوكم بلا عدلٍ وقاوم عادلًا وغدا في سجنه «عالمًا بأنواع الطيور وأمراضها وسُبل شفائها حتى اشتهر في مجاله».

الفيلسوف الفرنسي الشهير ألان باديو في كتابه «سينما» الذي نشرته Polity في لندن عام 2013م كتب: «السينما فن الأشكال، ليست فقط أشكال المكان، أو أشكالًا من خارج العالم، بل أشكال الإنسانية العظيمة في الحياة. إنها أشبه بمسرح الفعل الكوني. إنها معقل الأبطال الوحيد اليوم». ص:211. لم يقصد الفيلسوف السينما الرخيصة المشغولة بالعنف والجنس وتذليل الذاكرة، إنما قصد فنًّا، قوامه الدفاع عن الحق والجمال والقيم الإنسانية الخالدة، التي لا مكان فيها لبطولات زائفة ولا لأشكال تتنفس الخراب كما الهواء ناظرةً إلى بشر لا يرفعون رؤوسهم.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | سبتمبر 1, 2021 | سيرة ذاتية

قاعة فسيحة باذخة المظهر، غمرها ضوء ساحب كأنه يستعجل الليل، تناثر في مداها «نقّاد» عرب جمعتهم ندوة عن المنفى، تقدموا باجتهادات مختلفة، لساعات أربع، واستحقوا الاستراحة.

كمال أبو ديب

طالعني الصديق الدكتور كمال أبو ديب ضاحكًا بسؤال مشروع: توقّعنا منك توصيفًا للمنفى الفلسطيني، وخرجت بحديث عن طه حسين، مساويًا بين العمى والمنفى، معتبرًا العمى منفى والأعمى منفيّ عن عالم المبصرين، فما الفارق بين منفى اللاجئين وغيره من المنافي؟

أجبت: المنفى يتوزّع على البشر جميعًا، ومنفى البعض أشد قسوة من غيره، وأن المنفى الفلسطيني الأكثر بؤسًا بين المنافي المتنوعة، أكملتُ: إنه إقامة في اللاإقامة، جاءت به مصادفة ظالمة، تزيحها مصادفة أخرى، يحوّم فوقها خطر وتهديد ومجهول، والأخير الأكثر رعبًا. كأنها إقامة فوق الماء، تهتز حين يشاء عدو للفلسطينيين، يراهم كمًّا نافلًا وقصف حياتهم ليست بجريمة.

وأكملت أيضًا: قالت لي التجربة إن المنفى يُعاش ولا يُعرَّف، حال الحكايات، يفيض معناها على سردها، أكان شائق العبارة، كما كان يقول معلّم اللغة العربية، أو ركيك الكلام، يحبط فضول ويجهض معنى العبارة. وتجربتنا يقصِّر عنها الكلام الشائق والركيك معًا لأنها مستمرة.

ردّ الصديق كمال: تعريف يبعث على التأمل، يختلف عن منفى طه حسين، ينقل السؤال من الحوار الممكن إلى استبطان لا يمكن القيام به، تضيء معناه حكايات اللاجئين لا المجازات وبلاغة «السيميولوجيا». استدعى هذا إلى ذاكرتي حكاية، لم تفارقها على أية حال، بعيدة بُعْد أيام الصبا الأولى، سجلها في دفتر تلميذ فلسطيني سيئ الخط، وحفظها في دفتر تقادم، غزاه التلفُ، وظل محتفظًا به، كأنه «رائد يعلّم صاحبه»، كما تقول العرب، مع شيء من الانحراف والتحريف.

لم يكن بلغ العشرين، يعمل معلمًا ابتدائيًّا في قرية مجاورة، مرتفعة باردة، «سقط في مقلاة الحياة»، بلغة غسان كنفاني في «رجال في الشمس»، ليعول أمًّا وإخوة من سكان «الجليل الأعلى»، ساقتهم النكبة إلى ضواحي «القنيطرة» في الجولان السوري. فقدوا رموز الأمان وهجسوا بأمان عربي الربوع، علمتهم الأيام، لاحقًا، أن الأمان المستديم وَهْم من أوهام الفلسطينيين الكثيرة. كان محمود درويش استهلّ شعره بديوان «عصافير الجليل»، طبعه مرة واحدة وآثر نسيانه، وظل «الجليل» مقيمًا في أشعاره.

كان صديق أيام الصبا الأول، كما ألزمني السرد المنضبط أن أقول، يكبرني بسبع سنوات، من «معارف العائلة»، بلغة زمان رحل، وكانت العائلة، كما أتخيّلها الآن، ناحلة العدد والعدّة، بلغة معلم اللغة العربية القديم، تشكو الغربة وقلة الزوّار، تنشد شيئًا من الأمان، استعاضت عن رموز خضراء سابقة بهوامش الطريق. كان الصديق الذي أحرقته الحكاية يلقى ترحيبًا من أمي، تمازحه وتتبّسط معه، فبينها وبين أمه قرابة، تبادله الحكايات تكريمًا لزمن لن يعود ولذكريات تسير إلى الأفول. كنا في ذاك الزمان نقول: «بلادنا» ونتحمّل «الهجرة العابرة» كحمّى عارضة قابلة للشفاء. أذكر زياراته، وهو الناحل الأميل إلى القصر، القليلة التكاليف، موادها قصص وأمنيات، أتصوره خجولًا، يقطع المسافة بين قريتين ويحتفظ بحذائه نظيفًا، حتى تخيلت أنه يقصدنا حافيًا ما زلت أتصوره يتكلم عن «وحدة المصاب»، وأعي المعنى ناقصًا، يردده بصوت رفيع لم ينتزع اعتراف الرجولة، ويمر على عدد اللاجئين القليل في قرى الشركس والتركمان وثقل الضجر والغربة. كان يبدو عندها، بشعره الأشعث وملابسه الواسعة تلميذًا ضاق بالمدرسة وعصا المعلم العجوز القاهرة. جاء مرة، وقد دخل عمله سنته الثانية، مرتاح الوجه، كأنه يبتسم، زار أمه وأخته، وحمل إلى أمي سلامًا، ردت عليه بكلام دامع. خرج ولم نره بعد ذلك، وجاءنا «خبره».

نبهت إلى موته الكلاب

حفظ الدفتر القديم المهترئ الأطراف السطور الآتية: «مات أكرم لا كبقية البشر، مات محترقًا ببرده، انتبهت إليه الكلاب قبل البشر، شمّت رائحة «شياط» اقتربت من بيته ونبحت طويلًا. حين جاء البشر وجدوا أكرم متكوّمًا فوق «البريموس»، تغطى ببطانية، سقط وجهه فوق بريموس الكاز واحترق، انتشرت رائحة وجهه المحروق وجمعت الكلاب، ولولا الكلاب لتفحم رأسه. قال الناس: حرقه البرد، وقتلته رائحة الغاز، ونبهت إلى موته الكلاب. وقالوا: مسكين لاجئ صغير مثواه الجنة، ونشروا عن موته حكايات وتحوّل أكرم إلى حكاية…».

تعلّمت من جبرا إبراهيم جبرا في روايته «صيادون في شارع ضيق» كلمة «القتار». عندما عدت إلى القاموس، والقواميس العربية كثيرة، وجدت أنها: رائحة الشواء. وتذكرت أن معلم القرية الفلسطيني مات «مشويًّا». وهو الذي كان يقول لأمي بلهجة صفدية: «أطيب لحمة مشويّة توجد عندنا، في صفد»، وتثني على كلامه، وترتاح إلى صوته الرفيع الذي لم تعترف به الرجولة. أذكر أن سكان القرية صاروا يقولون بعد حين: «هذا رجل سيئ الحظ، يشبه حظ الفلسطيني الذي ناحت عليه الكلاب».

بكيت أكرم طويلًا في تلك الأيام، وعلمتني الأيام أن أبكي غيره، وأن البكاء مواساة للروح وبوح وكبرياء…. سأعرف بعد حين أن المنافي متعددة الأشكال، وأن أضيف إلى ضحايا المخيمات مفكرًا إيطاليًّا لامعًا يدعى: أنطونيو غرامشي، اغتاله طاغية معتوه الحركات. تذكرته لأنه جمع بين نبل الهدف وكآبة المآل، كما لو أن «أكرم» غدا مثالًا أقيس عليه أحوال المعذبين.

أذكر أنني تعرفت إلى اسم الإيطالي في السادسة عشرة من عمري في مجلة من باعة «كتب الرصيف»، الذين كانت «أوراقهم تفترش زوايا الشوارع في دمشق الخمسينات»، في أيام الجمعة والعطل الرسمية، «يتهاودون» في ثمن الكتب، فإن كان وجه الشاري مألوفًا اكتفوا بقليل القليل. كانت مجلة لبنانية لا أذكر تمامًا إن كانت «الثقافة الوطنية»، التي كان يشرف عليها حسين مروة ومحمد دكروب، أو أخرى لكنني أذكر، في الحالين، اسم شاعر لبناني الدكتور ميشيل سليمان. لفت نظري في صاحب «فلسفة البراكسس»، كما سأعرف لاحقًا، اسمه الذي تتداخل فيه حروف: الغين والراء والميم والألف، خفيفة على الأذن لطيفة الإيقاع.

كنت حفظت من «القرآن الكريم»، آية موحية بليغة قدسيّة الصياغة: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا». هكذا حفظتها من أمس بعيد إلى اليوم. حين شرح المعلم المعنى، قال: الغَرَام هو الحِمْل الثقيل، وعطفت الغرام على الهوى وتعلّقتُ بالكلمتين.

رغبة في حياة كالآخرين

الإيطالي في صورته المنشورة في المجلة بدا كبير الرأس قصير العنق، وكأنه أحدب. عرفت أن مرضًا أصاب الصبي «السردينيّ» ومنع عنه النمو. إذا عُطف اسمه على رأسه ونظّارته الطبية استثار الرحمة والتعاطف. بيد أن ما استقر في قلبي موجعًا باح به في رسالة من سجنه الطويل إلى أخت زوجته الروسية «تاتيانا ششت» -ثانيًا تخفيفًا- تأسى فيها على مصيره ورغبته الضائعة في حياة كالآخرين، مستقرة تستدفئ بالأولاد وحكايات الشتاء وزوجة قريبة.

كان المرض قد تقدم في رئتيه، بعد أن قتله موسوليني «قتلًا منهجيًّا» لم يعدمه بل زجّه أحد عشر عامًا (1926- 1937م) في زنزانة عالية الرطوبة تستهلك صدره قليلًا قليلًا وتقوده إلى هلاك أخير «بلا ضجيج». الرجل الذي أرهق نفسه بمقالات لا تنتهي ورفض نشرها في كتب ظنّ أنه سيخرج من سجنه حيًّا، «السياسي اللامع» الذي أنشأ حزبًا عماليًّا دعاه «الأمير الجديد» اعتقد في سجنه أن رفاقه خانوه، والمفكر الذي كتب «كرّاسات السجن»، وهي عدة مجلدات، نشرت مبتورة بعد موته، فالفيلسوف الذي كان شغوفًا بتفاصيل اللغة رأى «الهيمنة الفكرية» طريقًا إلى بناء سلطة جديدة وعهد بأمرها إلى المثقفين.

كان مثقفًا مختلفًا، ساءل أحوال المثقفين ووزعهم على مقولات مختلفة: المثقف العضوي، التقليدي، الجمعي، الريفي… اشتقهم من دورهم الإنتاجي ومساهمتهم في بناء «الكتلة التاريخية»، التي توحّد مستويات المجتمع المختلفة، بعيدًا من تبسيط الراحل الكريم محمد عابد الجابري.

كان غرامشي يختصر الظواهر المعقدة في اقتصاد لغوي نجيب، كأن يقول: الفن معلمٌ من حيث هو فن لا من حيث هو فنّ معلم، أو… سياسي محترف يريد أن يضع كتابًا في الفلسفة، لا ضرورة لذلك، فلسفته قائمة في ممارساته السياسية أو أن يقول: المعرفة العالِمة تصلح المعرفة العفوية التي تصلح بدورها المعرفة العالمة.

ولكن ما الذي يجمع بين الإيطالي، الذي اكتفى في سجنه بأربعة كتب شخصية وقاموس، ومعلم القرية الفلسطيني؟ بداهة، ليست «فلسفة البراكسس»، إنما هو التاريخ الذي يتقدّم إلى حيث يشاء ولا يضبطه أحد. ولا يكترث كثيرًا بالعدل والظلم. فالأول حرقه الصراع بين الحاكم الذي يحسن التأديب والخطابة وبين المفكر الذي يستنطق علم الجمال والسياسة. أما الفلسطيني فاحترق بردًا وغربة، أحرقه رغيف الخبز في قرية باردة لا تعرف زيتون «الجليل الأعلى» وأحرقته الصدف الغاشمة. معنى نفى في «لسان العرب» تساقط. الرجل الإيطالي «تساقطت أحلامه»، نُفي عنها ونُفيت عنه، والمعلم الصغير نُفي وسقط حقه في أرضه.

الإيطالي الشهير ماكيافيللي كان يسأل: كيف تستولد إمارة جديدة من إمارة غائبة، وغرامشي كان يسأل: كيف تبني مفاهيم المثقفين مجتمعًا صالحًا؟ كفى الناقد الأدبي الفرنسي رولان بارت نفسه بأسئلة ترتاح إلى «متعة اللغة»، وقال: «إن دور المثقف أن يتحمل هامشيته».

المنفى حرمانٌ ونقصٌ وعجزٌ، والمنفي يعرف أحواله من نظر غير المنفيين إليه.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يوليو 1, 2021 | سيرة ذاتية

قال لي بنبرة مغتبطة ناصحة: إن الكتابة فن رفيع يحتاج إلى موهبة، وكبت ابتسامة تعد بكلام لاحق: يلزمك ويلزمنا جميعًا تفجير اللغة، ابتكار لغة خالصة متحررة من القواميس. كان شاعرًا بلا قصائد، وناقدًا أدبيًّا بلا نصوص، كوني الثقافة، ولا يعرف إلا لغة عربية منقوصة. وختم كلامه قائلًا: الكتابة ليست مجرد أفكار، إنها لغة. أطلق جملته ونظر في عينيّ طويلًا. ولأن الحريق يأتي من واهن الشرر، فكّرت بما سمعت، ولو بقدر، وسألت نفسي وبلا مقدمات: كيف تعلّمت الكتابة، وهل لها بدء، وكيف تختتم سطرًا أخيرًا، يكتمل أو يظل ناقصًا؟

في أوائل خمسينيات قرن مضى في مدرسة دمشقية محاطة بالأشجار، قريبة من «نهر يزيد»، في مدة تودّع الطفولة وترحّب بالصبا، كان للكتاب مهابة شيخ ستيني رحيم الصوت، يشرح معنى الروح، ويفصّل في الخير والشر، ويصف فضائل المطر، ويمرّ على مأساة فلسطين، ويأخذ شهيقًا طويلًا ليحكي لنا عن: مصارع العشاق. أعرف منتحرين، تبادلوا مع المعشوقة الثاكلة نظرتين وآهات مديدة. كنا تجاوزنا العاشرة بقليل، نوسّع أعمارنا بكلمات مأخوذة من الكتب، كأن يقول التلميذ الذي تشاجر مع غيره: «لا أتنازل عن حقي قِيدَ أُنمُلة»، وأهرع إلى مثال حفظته من كتاب الميداني: «الأمثال». كنا نحاكي لغة غيرنا، ونشعر أننا ازددنا طولًا.

في ذاك الزمن وقف معلّم، ورحل مع العمر الراحل، في «باحة المدرسة»، وأسهب في تعداد فضائل القراءة، وحدّق فينا وتلفّظ بتعبير غريب: «أبطال القلم» ترك في ذهني دهشة واسعة. تساءلت: كيف يكون للقلم بطولة، وهل هناك بطولة من حبر وورق؟ وفي ذاك الزمن، الذي أعقب سقوط فلسطين، كانت صفة البطل شائعة في الكلام، يطلقها على أنفسهم أشخاص لا يشرحون الأسباب، يستعذبون ترديد جملة منقوصة: «جيل القدر»، كنا نستعجل الزمن كي نصبح جديرين بالصفة الغامضة، ونكاثر في جيوبنا الأقلام…

جبران خليل جبران

حين سألت المعلّم عن معارك «أبطال القلم» أجاب: «إنهم يا بنيّ قادة الفكر المدافعون عن الحقيقة والفضيلة وسلامة اللغة، وهم الذين يعتبرهم «الآخرون» أبطالًا». لم تكن الحياة قد علّمتني بعد التعامل مع كلمة الحقيقة بصيغة الجمع، ولا النفور من كلمة «الآخرين»، التي تشير إلى مجموعة غير قابلة للتعيين. ترسّبت في ذاكرتي كلمات المعلّم زمنًا طويلًا، وسقط عليها الغبش بعد رحيل الطفولة والصبا. صرت أقول: الطفولة حقبة متسامحة تشهد على زمن مليء بالأسرار وتجمّل الأمكنة. بعد عقود سأبدّل القول: الشيخوخة تساوي بين الأزمنة والأمكنة وتبرهن أن العمر ليلة «كان الصباح لها جبينه».

المعلّم النحيل القامة الذي جمع بين الأقلام والأبطال وانتهى إلى السجن همس في ذهني: سأهبك أكثر من كتاب كي تصبح بطلًا. ابتسم وقال: وَهَبَ أي أعطى بسعادة. كانت الهِبة/ العطاء رواية طه حسين «أديب»، عمله الروائي الأكثر إقناعًا، وآخر لمصطفى لطفي المنفلوطي «في سبيل التاج»، مترجمة بتصرّف عن الفرنسية، ورواية جبران خليل جبران «الأجنحة المتكسّرة»، وأعدادًا من مجلتي «الرسالة» و«الرواية» اللتين كان يشرف عليهما الراحل الكريم أحمد حسن الزيات، ومن مجلة «الثقافة» للمؤرخ الأديب أحمد أمين الذي كتب: «فجر الإسلام»، و«ضحى الإسلام»، و«ظهر الإسلام»، وتوقف قبيل أن يصل إلى «الغروب».

كانت الرسالة مجلة ثقافية متكاملة، ترضي قارئًا يهتم بالنقد الأدبي، فيعثر على سجال طويل حول بدايات «المقامة» في الأدب العربي، ودور ابن دريد في تأسيسها، وآخر يطالب بنقد سينمائي، وثالث حريص على الجمع بين الحداثة والتراث، ورابعًا يقارن بين الأساليب ويرغب أن يكون «قلمًا – بطلًا» يعترف القرّاء ببطولته، التي لا تسيل دمًا ولا تشجّ رأسًا، وتهذّب أرواحًا نظيفة تعتبر التهذيب مدخلًا إلى سلامة المجتمع.

أسماء رائدة في القصة

عرّفتني مجلة الرواية، وأنا أقترب من الثانية عشرة، على أسماء رائدة في القصة القصيرة: غي دو موباسان، أو. هنري، وتشيكوف، ارتحت في ذاك العمر إلى مترجم مسؤول يدعى: محمود الخفيف الذي ترجم رواية سان أوكزوبيري «أرض البشر»، ونشرتها دار الكاتب المصري التي كان يشرف عليها طه حسين. كانت «الرواية» تختم صفحاتها بترجمة متسلسلة لأوديسّة، قام بها دريني خشبة.

حاولت بدوري القصة القصيرة وهربت مني في بداية الطريق. أذكر أنني كتب قصة فاجعة النهاية عنوانها: رجل القطار، ذلك الفقير الذي تسلّل ليلًا إلى قطار مسرح وسقط تحت عرباته. أذكر أنني بدأت من أو. هنري، المأخوذ بالمفارقات الضاحكة، التي مسحت مفارقاتها بدموع المنفلوطي في كتابه «النظرات». خبأت القصة اليتيمة في أحد كتب مكتبة نهبها «أصدقاء الطريق» على حين غفلة.

طه حسين

استمرت مجلة الرسالة ثلاثين عامًا، من بداية ثلاثينيات القرن الماضي إلى بداية ستينياته، كانت واسعة الانتشار، زهيدة الثمن. سألت نفسي مرة: ما مقدار الجهد الجليل الذي صرفه أحمد حسن الزيات في مجلته؟ ماذا تبقى منه وهو قلم – بطل، ماذا تبقى من مجلّته؟ لم أبحث عن جواب، فقد ردّته الأيام إلى تراب، وردّت مجلته إلى أرشيف مغبر أو إلى لا مكان، واحتضنت القبور قراءها أو معظمهم. رغبت في زمن مضى بالتعرف إلى ملامحه، وقعت على ستيني «مُطربَش» نحيف الوجه، إلى جانبه صورة كتاب عن «تاريخ الأدب العربي»، أو عن النحو والبلاغة، لم أتعمّد التدقيق، فما أردت أن أستعلم عنه رحل وأزيحت آثاره.

ذكّرني مآل الرسالة والرواية والثقافة بجملة من إحدى مسرحيات الروماني أونيسكو تكاد تقول: «وهبك الله مكتبة من ألف كتاب، وفي كل كتاب ألف صفحة، وفي كل صفحة ألف سطر، وفي كل سطر ألف كلمة… وغالبًا ما تحترق المكتبات». مكتبات طفولتي عاجلها الانقراض ولحق بها الحريق «في سنوات متأخرة»، بعد أن أضيف إلى المجلات المذكورة واحدة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر تدعى: مجلة الهلال.

تميّزت الأخيرة عن سابقاتها «بالصور»، سواء أكانت لكتّاب أو لآخرين يكتبون عنهم. صورة أحدهم كانت لشاب كثيف الشعر حجب عينيه بنظارتين سوداوين، حديث الملبس، يدعى: طه حسين، صورته في فرنسا أو بعد أن رجع منها إلى مصر حاملًا صفة: الدكتور، كانت له صور أخرى، شاب أزهري بعمّة وقفطان أو ما يشبههما، أشهرته سيرته الذاتية «الأيام» وشجاعة في الرأي تضع الأهواء جانبًا وتتخذ من العقل مرجعًا ما زلت أذكره، بعد قراءة «الأيام»، طفلًا أطفأ التخلّف نور عينيه، يقف أمام سياج يلاحق صورًا متلاشية سيصرفها ظلم الحياة ويستبقي عتمة خالصة، أو أن أستعيد ملامحه مقهورًا في كُتّاب البلدة مع شيخ يرمي الصبية بحذاء من مسامير وكراهية ولغة زاجرة. سيساوي لاحقًا وقد غدا وزيرًا للتعليم بين المدرسة والماء والهواء، ويحدّد معنى التعليم، فيقول: لا تعليم بلا ديمقراطية، فهو أميّة من نوع مختلف، ولا ديمقراطية بلا تعليم، فهي سخرية من عقول الأبرياء.

صور الأعمى – البصير

دفعتني صور الأعمى – البصير إلى قراءة روايته «أديب» ظهرت عام 1936م، «وهبني» إيّاها معلمي الصالحُ، حيث الأديب كما رآه حسين، حريص على الاتصال بالناس ومقاسمتهم هواجسه وأحاسيسه. فصل بين «الشيخ» والمثقف الحديث، بلغة مجرّدة أولى، أو بين العمامة والطربوش، بلغة وصفية ثانية، فأحدهما مشغول بالفقه والنحو وأصول العلم، وثانيهما ملتفت إلى اللغات القديمة والحديثة وعلم التاريخ والبحث عن «مستقبل البشر» أو «مستقبل الثقافة في مصر»، بلغة أكثر تحديدًا.

لم يكن بين صورتَيِ المنفلوطي وجبران صلة، سوى حضورهما معًا في مجلة الهلال؛ الأول مرتاح الوجه وافر الصحة يرتدي ما يرتديه أعيان الريف من غطاء الرأس ولباس تقليدي أنيق، وثانيهما أوربي اللباس واضح الشاربين تسكن وجهه نظرة متأملة مع مسحة من شجن. قرأت «عَبَرَات» الأول وأدهشني بلغة واضحة الصناعة تعيدنا إلى القاموس غير مرة، كنا نرى فيها دليلًا ومرشدًا إلى البطولة. ما حيّرني، أكان ذلك في «العَبَرَات» أو «النَّظَرَات» جهد الأديب في صناعة الدموع وتلك القسوة الغامضة التي تستدعي اليُتْم والفقر والمرض وتستبقي الموت للحظة قادمة. إنه «تصنيع الحكاية» لجمهور غفير يستعذب المآسي والبلاغة «المؤسية». من الطريف الذي لا طرافة فيه أن المنفلوطي كانت له حياة ميسورة في بيت واسع كأنه قصر جاءه من زواج عطر الراحة وثير الملمس.

كان في أدب جبران ما يهزّ الأرواح الرقيقة، ويمقت طبائع البشر الخانعة المتوارثة. تأتي عنده «الابتسامة» مسبوقة «بدمعة»، وتصفّق أجنحة العشّاق وترتطم بالأرض حال «الأجنحة المتكسّرة»، التي يعطبها أولًا رَجُل دِين فاسد، وتجهز عليها شرور الإنسان. آمن المنفلوطي وجبران بسطوة القدر، أخذ ثانيهما بصدفة لا تنتهي إلى خير، وارتاح الأول إلى حرارة البكاء. وتوازعا أسلوبين لغويين متناقضين؛ آوى أحدهما إلى القديم، واجتهد جبران في أسلوب حداثي كثير الصور.

انشغلنا «بالأفكار» وتركنا طقوس اللغة

كنا نعاين أساليب الأدباء الثلاثة التي تتكئ على اجتهاد متتابع الخطى، تعطيه الثقافة أشكاله المتنوعة، وتترجم علاقة لازمة بين الفكر واللغة. لم نلمس فيها «تفجيرًا» للغة، ولا لغة خالصة تتأذى من حكايات الحياة، ولا ذلك الادّعاء المريض. انشغلنا «بالأفكار» وتركنا طقوس اللغة للآخرين، ورأينا في الأعلام الثلاثة رغم الاختلاف، قادةً للفكر واللغة. عوّضنا عن اجتهادهم بمحاكاة مجتهدة حرّرتنا منها التجربة التي هي حديث يطول عن العمل والإخفاق، واستئناف العمل ومصالحة الممكن.

مصطفى لطفي المنفلوطي

تأملتُ في كتابة طه حسين أسلوبه المتحوّل الصادر عن ثقافة متعددة الأبعاد أمدّته، في طور من حياته، ببلاغة أزهرية أصلحتها ثقافة فرنسية جديدة الموضوعات، تحتفي بالإقناع ولا توغل في الإبهار. واعتمدت كتابة المنفلوطي على إنشاء عربي قديم ذاتي الطموح، جعله قديمًا ومختلفًا عن القدماء، وترجم جبران ثقافته المتجددة ببيان حديث. أضاءت الأساليب الثلاثة دور الثقافة في بناء الأسلوب، الذي يدور ركيكًا حول ذاته إن اكتفى بثقافة سماعية. فالكتابة من القراءة والكتابة القارئة تعتمد على مقارنة تمايز بين أسلوب وآخر، وموضوع معرفي يملي كتابة تختلف عن أخرى لها أسلوب مغاير. طرحت هذه الأساليب موضوع: الفردية المبدعة، وقلق الوعي الذي لا يختصر الحياة في موضوع وحيد، ويدرك أن الكتابة اعتراف بالذات الكاتبة وحوار مع قرّاء لا يفصلون بين الكتابة والحياة.

كان في النظر المهجوس بالمحاكاة ميل إلى ثبات أسلوبيّ فقير النظر، أملى عليه الوعي الثقافي المتغيّر تبدلًا لا هرب منه؛ إذ لكل موضوع حياتي شكل كتابته، وإذ في الانتقال من اليقين إلى المساءلة دعوة إلى كتابة متحرّرة. أعادت المساءلة الذاتية بصوت مهموس تشكيل أسلوبي بوتائر مختلفة. برهنت الأيام أن الأسلوب من جملة أساليب، ويستمر في التكوّن ولا يصل إلى صيغة أخيرة.

أدركت بعد زمن أن الأسلوب يتكوّن في عمليات الكتابة، وأن من لا أسلوب له لا شخصية له، وأن الكتابة موقعٌ لعملٍ ونظرٍ طويليْنِ، لهما شبه بداية ولا نهاية لهما.

ومع أن الاجتهاد في أسلوب ذاتي اعتراف بذات، لا تريد أن تحاكي أحدًا، فإنّ ذاكرتي القديمة لا تزال تضع أمامي ثلاث صور: طه حسين يقف أمام سياج عماه ويكتب كلمة رائية تقول: لا. تلك الكلمة القصيرة الفاضلة المتأبية التي سيكتب عنها مقالًا متكاملًا بعد عقود. والمنفلوطي «بقُمْبَازه» وعبراته المتواترة ويُبكي الناس بسبب وبلا سبب، وجبران يدعو إلى بدايات ولا يستكملها،…

تجربة في التعلّم وذكرياته، والذكريات انصياع الروح إلى أصوات ينتظرها الأفول

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مايو 1, 2021 | سيرة ذاتية

كان في هيئته شيء من الغموض، وجه مصريّ السمرة لا يحيل على المدينة، تسكنه كآبة وابتسامة دافئة، ومظهر متقشّف تقوده مشية متباطئة وقلب كثير الأسرار. وكانت رواياته مرآة لهذا الغموض المجتهد الباحث عن لغة مريحة. أفصحت عن روحه روايته الشهيرة «الزيني بركات»، التي وصفت أقفاصًا تكسر الروح، وأدرجت في سطورها جملة توجع القلب نطق بها «تلميذ» أفزعه «بصّاصو» السلطة الحاكمة: «اقتحموني وهدّموا أسواري». لازمتني الجملة طويلًا إلى أن التقيت جمال الغيطاني، للمرة الأولى في دمشق الثمانينيات المنقضية وسألته: «ما الذي حلّ بذلك التلميذ الذي طارده خوفه؟» أجاب ضاحكًا: «إنه أمامك، دخل السجن وخرج منه وكتب رواية عن المستبد برأيه، كتبت عنها «حضرتك» أكثر من مرة».

محمد إقبال

أكملنا السير إلى سوق الحميدية والمسجد الأموي وقصر العظم في دمشق القديمة. كان ينظر إلى واجهات حوانيت السوق الدمشقي بتمهّل وانتباه، كأنه يرسم ما يراه. قلت بلا قول: «إنها فتنة القديم عند أديب. يضع الحاضر بين قوسين وتفتنه الأصول»، لكنه سارع وقال: «براعة التجّار من خبرتهم في توزيع ألوان بضائعهم المتعارضة، التي تشدّ الانتباه وتوسع المكان. طبائع التجّار من عمر المهنة التي يزاولونها…». سألته ما العلاقة بين الألوان والطبائع؟ أجاب ضاحكًا: «الطبائع ألوان، ولكل لون طبعه، فبين الأزرق الصافي والأحمر القاني، اختلاف كبير». أكمل. «لا تنسَ يا صديقي أنني عملت بالصباغة فتيًّا، واختبرت الألوان، وعملت بالنسيج وتعلّمت توازن الألوان، بلا فلسفة ودراسة. وشغلني معنى التوازن طويلًا، ولا يزال، أكان ذلك في النظر إلى أسلوب الحكم أم في الكتابة الروائية».

حين وصلنا «مقهى النوفرة»، الذي ينفتح عليه باب المسجد الغربي، تأمل المكان وقال: «لكل مدينة قديمة هامش تمتد فيه». كان المقهى حتى عهد قريب، مركزًا لحكّاء شعبي، توارث مهنته من زمن الخليفة معاوية، الذي عهد إلى الحكائين بتقريظ فضائله، يعلنون عن ألوان حكمته، مثلما يعلن تجّار السوق عن جودة بضائعهم بألوان تزيّن مداخل حوانيتهم. سألت جمالًا مشيرًا إلى «التجليات»، وكنت قرأت جزأها الأول: «كيف تصالح بين مفهوم الأصل، وهو دينيّ الدلالة، والرواية، وهي جنس أدبي حداثي؟ جاء جوابه بلا ارتباك: يمكن أن يكون التصوّر الديني حداثيًّا، بل علمانيًّا؛ تأمّل مثلًا أفكار الباكستاني محمد إقبال والشيخ المصري خالد محمد خالد الذي كتب «لكي لا تحرثوا في البحر». للمتخيّل أبوابه المتعددة ومنها الباب الديني. والرواية على أية حال تقوم على الشكل، وهو مشتق من تعددية الحياة، ومن موقع الإنسان في الخطاب الروائي، الذي هو ديمقراطي بامتياز. وسواء كان في «الزيني بركات» تناصّ مرجعه قديم، وهو كتاب «تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور في عجائب الدهور» للمؤرخ المصري محمد بن أحمد ابن إياس، أو تناصّ مرجعه الإنجليزي والتر سكوت، فإن القول- الرواية يتمحور حول إنسان واضح الاسم والمعيش والهموم. ولعل أولوية القول الروائي على زمنه هي التي تسمح للروائي بمقابلة شخصيات حقيقية بأخرى متخيّلة، طالما أن النص الروائي تفاعل متوازن بين اللغة والتاريخ والمتخيّل.

لم يكن الغيطاني، بعد ما قال، بحاجة إلى سرد سيرة «الزيني بركات»، الذي تولّى منصب حسبة القاهرة عام 912هـ، ووصل إلى منصب والي القاهرة عام 914هـ، وجمع بين يديه ألقابًا عديدة بعد ست سنوات، ولا التذكير بأنه استقدم إلى روايته حكايات من المقريزي وأخرى من تجاربه الذاتية في الحياة، بل أراد، أول ما أراد، تباين أحوال الإنسان المرعوب في زمن مستبد، ورسم الرعب المكتفي بذاته بشخصية مدويّة الصوت هائلة الخطوة، هش داخلها ويحتاج إلى ثناء الحكائيين في المقاهي العامة.

معنى الهوية وقلق الروح

سألت الغيطاني، في أكثر من لقاء؛ لماذا عملت على تقديم اقتراح روائي جديد يغاير اقتراحات مصرية تضمّنت الواقعية والرمزية والحساسية الجديدة؟ «لم أتعمّد شيئًا»، أجاب، «إنما وصلت إلى ما أقنعني زمني بالوصول إليه». أسهب في الحديث عن الوعي المأزوم ومعنى الهوية وقلق الروح الصادر عن وحدة الهزيمة والاستبداد: «الوعي لا يرحل عن زمنه إلى آخر مضى: أحقيقيًّا كان أم متخيّلًا، إلا إذا ضاق بزمنه وأعجزه التعبير الصريح. فكل رحيل زمني تقمُّص، يلبس فيه من ارتحل أرواحًا قديمة، معتبرًا أن روح زمنه مريضة». وتابع: «الوعي المأزوم وعي بهوية أضاعت مكانها، والتمست روحًا بعيدة تشدّ أزرها». و«الكتابة هوية لها زمن أصلي، لا يجب فقدانه، يوحي بالطمأنينة ويقصي الضياع واللهاث وراء آخرين لهم هوية مختلفة، ومنتصرة…».

سألته، وهو يرشدني إلى مساجد القاهرة القديمة، من أين جاء احتفاؤك بمفهوم الأصل وتطبيقه في الكتابة الروائية؟ ولماذا الشغف بالقديم وتأكيده منظورًا للحياة؟ توقّف، أولًا، أمام مدينته الأثيرة: القاهرة، وهو الذي ولد ونشأ فيها، وعرف القديم والجديد منها، درس تاريخها حدّ الاحتراف وانجذب، كمحفوظ، إلى قديمها، دون أن يكتفي به. «القاهرة مدينة معقدة متعددة الطبقات لا تكفّ عن التبدّل»، قال: «تناولت حياتها في القرن السادس عشر في الزيني بركات، ورجعت إلى أحيائها الشعبية المكتظة بالفقر والطيبة واللامتوقع في «حارة الزعفراني»، التي تجعل من الهمس والإشاعات مادة للحياة، وأشرت إلى ما أصابها من خراب متأخر في «رسالة المصائر في البصائر»، وتابعت تحوّلاتها إلى زمن «الشركات المتعددة الجنسيات» في «حكاية المؤسسة…». وهي في الحالات جميعًا تعطي إحساسًا قويًّا بالتاريخ… أنا قاهريّ الروح والبصيرة، التاريخ كامن في كل جزء منها، يلازمك وأنت تتجوّل في حارة صغيرة، وفي ضحكات الفقراء وإفصاحهم عن التعب، وما مساجدها المتنوعة الصامدة والمتصدّعة، إلا شواهد على وقائع، تقترح الروايات وأساليبها المتنوعة…».

سألته، وهو يرشدني إلى مساجد القاهرة القديمة، من أين جاء احتفاؤك بمفهوم الأصل وتطبيقه في الكتابة الروائية؟ ولماذا الشغف بالقديم وتأكيده منظورًا للحياة؟ توقّف، أولًا، أمام مدينته الأثيرة: القاهرة، وهو الذي ولد ونشأ فيها، وعرف القديم والجديد منها، درس تاريخها حدّ الاحتراف وانجذب، كمحفوظ، إلى قديمها، دون أن يكتفي به. «القاهرة مدينة معقدة متعددة الطبقات لا تكفّ عن التبدّل»، قال: «تناولت حياتها في القرن السادس عشر في الزيني بركات، ورجعت إلى أحيائها الشعبية المكتظة بالفقر والطيبة واللامتوقع في «حارة الزعفراني»، التي تجعل من الهمس والإشاعات مادة للحياة، وأشرت إلى ما أصابها من خراب متأخر في «رسالة المصائر في البصائر»، وتابعت تحوّلاتها إلى زمن «الشركات المتعددة الجنسيات» في «حكاية المؤسسة…». وهي في الحالات جميعًا تعطي إحساسًا قويًّا بالتاريخ… أنا قاهريّ الروح والبصيرة، التاريخ كامن في كل جزء منها، يلازمك وأنت تتجوّل في حارة صغيرة، وفي ضحكات الفقراء وإفصاحهم عن التعب، وما مساجدها المتنوعة الصامدة والمتصدّعة، إلا شواهد على وقائع، تقترح الروايات وأساليبها المتنوعة…».

بيد أن حضورها الأكبر يتكشّف في «الأهرامات»، التي تفصل بين العارض والمؤقت والأصيل الثابت والأبدي في جلاله: «من هنا جاءت قناعتي بأن الأهرامات كانت تمثّل، ولا تزال، استمرارية الزمن. تعطي المصري الرغبة بالبناء، ليشعر بالديمومة وتجاوز العدم. إن الأهرامات هي التعبير القوي عن مركزية السلطة، لكنها، في الوقت نفسه، مجلى الزمن الكوني، ما يجعل منها صورة عن البناء الذي يتحدّى الزمن وفلسفة كونية في آن». سألته، بعد أن تداخل العقلي والعاطفي في كلامه: «هل هذا ما دفعك إلى كتابة «متون الأهرام؟ وإذا كانت فلسفة، فما هي فلسفتك المشتقة منها؟».

نصل إلى ما تدعوه «حضرتك» مفهوم الأصل، قال، وأضاف، سؤالك عن إمكانية التصالح بين القديم، الذي يلامس القداسة، وحداثة الكتابة الروائية. ثم أجاب الغيطاني بوضوح لا تلعثم فيه: «إذا كان ما خارج الأهرام مؤقت وعرضة للزوال، وكانت الأهرام ثباتًا يتجاوز الزمن، فإن في الثابت، الذي لا يتحوّل، حداثة مستمرة، تحتضن الرواية وتفيض عليها، وتستدعي أجناسًا من الكتابة حاضرة وأخرى لم تحضر بعد…». كان في كلامه شيء مما قال به الشاعر الفرنسي بودلير، حين مايز بين العارض اليومي وذاك الذي يستعصي على الزمن تغييره. ما يجعل دور الفن الحوار مع الزمن والتصدّي له،…

لم يكن، الغيطاني، مشغولًا بما قال به بودلير وغيره من دعاة الحداثة. كان مرتاحًا إلى روحه القاهرية، والبحث عن أشكال كتابية، لا فرق إن كانت روائية أو غيرها، تُوائِم طبقات القاهرة الزمنية المتعددة. ساوت كتابته بين كلمة «الرواية» و«الكتاب» و «السِّفْر» و«الدفتر»، كما لو كان يهتدي بمرجع نظري لم يقع عليه غيره، اعتبر الأهرام مركزًا للعالم ومجلى فريدًا لديمومة مفتوحة. كان نجيب محفوظ، بعد مرحلة فرعونية مؤقتة، قد عاد إلى قاهرة القرن العشرين، وأراد الغيطاني سرد أحوال المدينة في جميع الأزمنة. وما كتاباته المتوالدة، التي أذابت الرواية في «دفاتر التدوين» و«متون الأهرام» إلا آية على شغف بمدينة عميقة الذاكرة ألزمت الروائي بتنويع كتابي يتقاطع مع كتابة محفوظ ويختلف عنها.

لم يكن، الغيطاني، مشغولًا بما قال به بودلير وغيره من دعاة الحداثة. كان مرتاحًا إلى روحه القاهرية، والبحث عن أشكال كتابية، لا فرق إن كانت روائية أو غيرها، تُوائِم طبقات القاهرة الزمنية المتعددة. ساوت كتابته بين كلمة «الرواية» و«الكتاب» و «السِّفْر» و«الدفتر»، كما لو كان يهتدي بمرجع نظري لم يقع عليه غيره، اعتبر الأهرام مركزًا للعالم ومجلى فريدًا لديمومة مفتوحة. كان نجيب محفوظ، بعد مرحلة فرعونية مؤقتة، قد عاد إلى قاهرة القرن العشرين، وأراد الغيطاني سرد أحوال المدينة في جميع الأزمنة. وما كتاباته المتوالدة، التي أذابت الرواية في «دفاتر التدوين» و«متون الأهرام» إلا آية على شغف بمدينة عميقة الذاكرة ألزمت الروائي بتنويع كتابي يتقاطع مع كتابة محفوظ ويختلف عنها.

لقاء مع الأستاذ في عَوّامة على النيل

في زيارة إلى القاهرة، في تسعينيات القرن الماضي، بمناسبة «مؤتمر الرواية»، همس جمال في أذني: «مفاجأة. هذا المساء نلتقي الأستاذ، فلا ترتبط». التقينا محفوظًا في عَوّامة على النيل، بصحبة الروائي يوسف القعيد الذي نفذ إلى جوهر السلطة العمياء في روايته «يحدث في مصر الآن». كان في اللقاء بين الروائيين الثلاثة ألفة عفوية «منضبطة»، تذكّر بأب وأبنائه، بمعلّم ومريديه، بهرم ناطق يحفّ به مرشدون نجباء. وكان للروائي العجوز حضور واسع الأرجاء، كما لو كان ذاب في الهواء أو ذاب الهواء فيه، ترجمته قهقهته المتصادية الأقرب إلى «تعليق سياسي لاذع»، وتلك الجملة غير المتوقعة: «ساعة السيجارة يا جمال»، وينظر جمال إلى ساعته ويمدّ إلى الأستاذ «بسيجارة كنت». كان الأستاذ في «تدخينه» ملتزمًا «بالساعة» لا برغبته في التدخين. خطرت لي في أثناء اللقاء جملة لا تصيب دائمًا: «كثيرًا ما يحاول الأبناء تعليم آبائهم»؛ ذلك أن عفوية محفوظ مع الروائيين أعلنت عن أبناء فرحين بأبيهم وأب يعلّم أبناءه ويتعلّم منهم.

سرد الغيطاني في كتابه «نجيب محفوظ يتذكّر» مسار الروائي صبيًّا يتفرّج على الجموع الغاضبة في ثورة 1919م، وتلميذًا في عائلة لا تحتفي بالكتب، وطالبًا في الجامعة يتابع دروسًا في الفلسفة ولا تفوته محاضرات قسم التاريخ. لكنه أنطق أيضًا ذاكرة المكان، الذي يسبقه أصحابه إلى الموت ويعود ليلتحق بهم؛ ذلك أن الأمكنة تموت أيضًا. حين ماشيتُ الغيطاني في القاهرة القديمة أشار إلى المكان الذي ولد فيه نجيب محفوظ وغادرته عائلته لاحقًا، إن مخزن أحمد عبدالجواد، بطل الثلاثية، في مكان غير الذي وضعته فيه الرواية، وإن المقهى المنخفض عن سطح الأرض، الذي كان يجلس فيه كمال أحمد عبدالجواد، قامت فوقه بناية حديثة.

بيد أن معرفة جمال بتاريخ القاهرة، وإلمامه الشامل بجماليات مساجدها القديمة، يثيران الإدهاش والفضول. فهو لا يكتفي بتحديد مدة إقامة المسجد، وتبيان الأسباب التي دعت إلى بنائه، إنما هو مختص في شرح مفاصل البناء وعلاقاته باتجاهات الضوء ودلالة ألوان الزجاج ومعاني النوافذ الصغيرة والكبيرة واختلاف المعنى بين النافذة والدائرة، ولما تسبق باب الخروج نافذة أو تتلو باب الدخول دائرة… يعطف الخطوط والزخارف على هندسة البناء وينتهي إلى فلسفة إسلامية في الخطوط والزخرفة، كما لو كان في مساجد القاهرة الأثيلة «أهرامات» أخرى تخرج الفلسفة بالتصور الديني للعالم.

حين زرت جمالًا في مكتبه في «أخبار اليوم» -أخبار الأدب- فوجئت بانضباطه وشدّته، يسأل عن كل تكليف إلى أين انتهى، يصرخ ويقرّع وقارب الزجر ويؤكد، في النهاية إن «الشغل عاوز كدة»، وإنه يجب أن يكون كما تأمل أخلاق المهنة بأن يكون. وتساءلت حينها: من أين يأتي الوقت الكافي لهذا الأديب الشامل، الذي يعالج المقالة السياسية والقصة القصيرة والرواية والمذكرات الشخصية، ويسافر ما استطاع السفر، ويكون خارج الناس ومعهم، وحريص على «إعادة كتابة رواياته بخط جميل»؟ أراني النسخة المنجزة من روايته «حكاية الخبيئة»، وعجبت للخط الجميل الذي كتبت به، الأقرب إلى الزخرفة، لا شطب فيه ولا محو ولا ما يضير العين. إنه التبييض الثاني؛ قال.

قبل أن يغزوه المرض، كنت سألته مساعدة في «أمر بحثي»، كان المرض قد توغّل وتغوّل، لكنه كان يصرّ على «رسائل هاتفية» سريعة تطمئن أنّ الأمر يسوّى بعد رحيل المرض. لم يرحل المرض وغاب صديق عزيز، على غير توقّع.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مارس 1, 2021 | سيرة ذاتية

كان للشاعر، في صبانا، هالة توطّدها الصحف، وللصحف هالتها أيضًا، تتسع إن كانت قاهرية صادرة عن «وادي النيل». وهالة الشاعر عندنا، نحن الشباب آنذاك، تزداد إن كان فلسطينيًّا ينظم «مآسينا» شعرًا، ورائدًا لا يكذب أهله. وكان عز الدين المناصرة شاعرًا «منّا» اعترف به المصريون، يضيف جديدًا إلى غضب «أبي سلمى» وتأملات إبراهيم طوقان، الذي رحل شابًّا، وعَدَّه محمود درويش الأفضل بين شعراء فلسطين قبل النكبة. كبرت هالة عز الدين حين عرفنا، ونحن في بداية الدراسة الجامعية، أنه كتب شعرًا ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره، نشره عام 1961م وهو الذي وُلد عام 1946م.

التقيته، للمرة الأولى، في بيروت الحرب الأهلية، ربيع 1975م، حيث رعب القذائف والرصاصات الطائشة وتقاتل طرفين، يشرف عليهما ثالث يزوّدهما بالسلاح ويمعن في القهقهة. كنتُ أتهيّبُ لقاءَ الشعراء ولا أشعر بمسرّة، «مبدعين» من نوع خاص أراهم، تلازمهم غرابة تثير الفضول ولا تعثر على جواب. والشعر، عربيًّا، كما قيل، جاء من «وادي عبقر» والشعراء عباقرة، لم يقنعني السبب ولا النتيجة.

توقّعت أن أرى في عز الدين، أو «عزّ»، كما كنا ندعوه في بيروت، «العبقري المنتظر» وأن تلحق بي الندامة وتوقعت، أكثر، أن ألتقي الشاب الشهير مع «سيارة» وآثار نعمة. غير أن «عز» كذّب ظني، بل سحقه سحقًا، فهو الضاحك البسيط المتذمّر لسبب والناظر، أبدًا، إلى الانعتاق لسبب أيضًا، الشاعر الموفور الألفة، كأنه ليس من الشعراء، تلازمه السخرية ملازمة السوار للمعصم والشفتين للأسنان. سخرية لا تَرَف فيها ضاقت بعمل «إعلامي»، يملؤه الفراغ، وبعاملين ضاقوا به، وهو الذي لا يحسن الانصياع ولا يطيق القامات المتناظرة.

كان إذا ذكر موقع عمله يقول: «أبو شاكر من فوق» قرب الجامعة العربية، ويكمل سخريته ليقول «أبو شاكر من تحت»، إن أردتَ، ولم يكن يرتاح إلى الموقعَين، ويتشوّق إلى عمل مفيد يربطه بمدينة «الخليل». كان فيه صورة المثقف المغترب، الذي أبعدته «الإدارة الرخوة» عمّا أراده وحرصت إرادته أن يظل متكاملًا. أو صورة الصبي الذي سرّح نظره في فضاء البحر الميت، الذي أطلت عليه في زمن غنائي قريته «بني نعيم»، وضاق بجدران «المكتب» وشخصياته الأكثر ضيقًا. لعله سخر في قصيدته القصيرة «مكتب» من مسؤولين توهّموا اتساع النظر.

كان يبدو لي، وهو يشير إلى نكبة متقادمة و«هزيمة قادمة»، شاعرًا جوّالًا هربت منه قصيدة لم يكملها، فلاحًا أسمر اللون ينتظر المطر، أو حالمًا متدفق الكلام أضاع مدينته الأولى. قال لي في اللقاء الأول: أعمل في «صحيفة الثورة»، ونطق بكلمة «أعمل» متعاجبًا، وأعاد نطقها بحروف متقطعة الأوصال. أكمل: لن تراني فيها طويلًا، فالعملة الرديئة تقهَر العملة الجيدة، وإدارة الرداءة تضيق بأنصار الحقيقة. ألجأته الرداءة، بعد حين، إلى السفر إلى بلغاريا حيث حصل على درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة صوفيا عام 1981م. لاحقته الرداءة، أثناء دراسته؛ ذلك أن «الوطنية المتعالمة» كثيرة الأبناء.

«أرجو ألّا يكون الوقت متأخرًا»، يقول هذا وهو يزورني بلا ميعاد، في بيتي القائم في كورنيش المزرعة، في بيروت الغربية. يأتي بوجه ضاحك وفي فمه سيجارة ويسارع إلى القول: المطلوب، كما أعتقد، الحفاظ على نظافة البيت. يمسح الغبار، ويقرّب منه «مطفأة سجائر»، ويكمل تدخين سيجارته ويطفئها في الموقع الخطأ مردّدًا: الاعوجاج لا شفاء له. لكن لاعوجاجي أسبابه، كما تعلم يا صاح!! أردّ عليه: أنا أتعامل مع الصحافة، ولست عاملًا في صحيفة ثورية… وأطلب منه قراءة قصيدة، مقابل اعوجاجه الذي لا يستقيم.

الخليلي الأصيل

أطلب منه قراءة قصيدته: «يا عنب الخليل»، التي كتبها في القاهرة -1966م- كان في الطلب ترحيب به، وهو الخليلي الأصيل، الذي أشهر عنبًا لا يحتاج إلى من يُشهره. لكل مكان مقدّس ثمر يحيل إليه، أو له رمز واضح الملامح. كان في نهاية القصيدة بيتان حفظتهما، مع غيري، منذ زمن: «خليلي أنتَ يا عنب الخليلي الحرّ لا تثمر. وإن أثمرتَ كن سُمًّا على الأعداء، لا تثمر». كان «عز» إذا قرأ مقطعه الرابع في القصيدة: «ومَرْمَرَنا الزمان المرّ يا حبي، يعزّ عليّ أن ألقاك… مسبيّة»، يقول: اعذرني ففي لساني عوَج، ويقول: «ومرمرنا الزمان المرّ يا مرمر» مستعيضًا عن الراء بالغين، يطلق ضحكة عامرة، وينهبها بعينين حائرتين، كما لو كانت فلسطينيّته «المُرّة» تأبى عليه استذكارًا ترافقه قهقهة.

نوح إبراهيم

«إننا نعيش كفلسطينيين بالذاكرة ومعها، إن سقطت تساقطنا معًا». هكذا قال لي، ذات زيارة مفاجئة، في «دارة الفنون» في عمّان. لم أكن رأيته منذ عقدين، ربما، وإن كان حاضر الصورة في كلام أصدقاء من دمشق، وجمل كريم مروّة، اللبناني الذي أعطى كتاب «المثقفون الفلسطينيون وقضية الحريّة»، وملاحظات الراحل الكبير الدكتور إحسان عباس، عن «اجتهاد عز الدين في موضوع الحداثة» الجدير بأكثر من حوار، وفي حديث الروائي الجزائري الراحل الطاهر وطّار. ذلك أن المناصرة عمل طويلًا في الجزائر، ولقي الترحيب والتكريم،… وكان حاضرًا في ذاكرتي بجهده الثقافي الموزّع على الشعر والنقد التشكيلي والسينمائي، وعلى موقف وطني لا يفصله عن شعره، ولا ينفصل شعره عنه. كما لو أن عينيه تشيخان، وقلبه الفلسطيني عصيّ على الراحة والشيخوخة.

كانت ثقافته تفيض على طريقة كلامه، وكثيرًا أفادني في كلامه الثقافي العفوي، الأقرب إلى الارتجال، في أكثر من لقاء. حدّثني عن صلاح عبدالصبور ومحمد عفيفي مطر وتيسير سبول، فإن رجعت به الذاكرة، فلسطينيًّا، إلى الوراء، مرّ على ذكر مطلق عبدالخالق، شاعر حداثي فلسطيني من الروّاد، ونوح إبراهيم الشاعر الشعبي الذي أنشد ثورة 1936،…

قلت له مرة: تحتفي ذاكرتك بالشعراء قبل غيرهم، أجاب: الشعر حرية أفقها مدينة فاضلة. تذكّرت حينها، عبدالقادر الحسيني ينشد الشعر، عائدًا من دمشق يوم الإثنين -نيسان 1948م- ليستشهد مدافعًا عن القدس يوم الأربعاء، وسألت: ما الذي كان ينشده مقاتل ذاهب إلى استشهاده يا «عز» أجاب: كان يقارن بين الموت الكريم و«ضيافة الجبناء». استعاد سريعًا صورة الأديب الأردني تيسير سبول، صديقه اليومي لسنوات أربع، أطلق رصاصةً على رأسه في خريف 1973م. كان حديثه، وهو يرسم صورة صديقه، مزيجًا من الغضب والأسى، كما لو كان واقفًا على أطلال قريته «بني نعيم»، يتطلع إلى ما وراء البحر الميت ويتعلّم الحوار مع الريح.

صورة المثقف المغترب

قرأت فيه، مرة، صورة المثقف المغترب، يعايش الناس ويحتفظ بأسراره مصاحبًا جملة واضحة غامضة: لن يفهمني إلا الزيتون. كان زيتونه مجاز الوطن الذي أكمله غسان كنفاني بعنوان قصصي: «أرض البرتقال الحزين». رأيت في عز الدين، بعد حين، صورة تداخل صورته الأولى: المثقف النقدي المتعدد. ينقد ما تآلف عليه المثقفون الفلسطينيون بنظر آخر، تباطنه عين القلب، ويوحّد بين النظر السياسي والزيتون «الكنعاني» القديم المدثّر بالأسرار.

سألني مرة، وهو يمسك بمطفأة السجائر «ويبدّد رماد سيجارته في الفضاء: ما الذي يقصده صديقك الماركسي مهدي عامل بعنوان كتابه: نمط الإنتاج الكولونيالي؟ قلت: أظن المقصود أن الاستعمار الذي هندس بنية المجتمعات العربية رحل بحضوره المباشر وترك «البنية» تنوب عنه. هذا ما دعاه مهدي عامل: نمط الإنتاج الكولونيالي. هزّ رأسه موافقًا، وقال: لكأنه ينفذ من الظاهر إلى الجوهر، ولا يرى إلا حقًّا. قلت لماذا لا تسأله وهو الأليف «المتناثر» في أكثر من مكان؟ إن لغته صعبة وموجّهة إلى «الفلاسفة» أمثالك، أجاب، وأنا أقرأ الدكتور حسين مروّة بسهولة. وهو فيلسوف أوضح قوله بمعارف تاريخية. كان «أبو نزار»، أي الأستاذ مروّة، وهو لا يعرف الفرنسية، أخبرني أن المستشرق الفرنسي الشهير جاك بيرك أثنى على «عز» في كتاب صدر له حديثًا: «الألسن العربية اليوم». فاجأت عز الدين بالخبر، تضاحك وردّ ساخرًا: «الحمد لله الذي جعل مستشرقًا فرنسيًّا شهيرًا يعترف بفلسطيني يعمل في «أبو شاكر من تحت»، ولا يحظى باعتراف مكتب إعلامي ضيّق توهَّمَ ذاته دولة.

كيف أحوالك يا عز الدين؟ سألته في لقاء أخير جاء مصادفة في عمّان، أجاب: أعمل في جامعة اختارتني ولم أخترها، وأكتب شعرًا يوقظني من النوم، وأعيش مع عائلتي مرتاحًا، يشاكسني البعض، بلا سبب، وأنقد بعضًا لسبب، وأشتاق إلى مرابع الطفولة والصبا، القائمة وراء الأفق، تزورني حين تريد، ولا أزورها حين أريد، وأمسح عن الذاكرة حكايات الآخرين الصغيرة.

كنا معًا قطعنا شوطًا طويلًا في مضيق الكهولة، تساقط ما تساقط دون أن ننتبه وانطفأ ما أطفأه الزمن، وتداعى ما أرهقته الأيام. بقي عز الدين في ذاكرة القلب كما كان، يصل ساخرًا متدافع الكلام ويمضي هادئًا، يردّد أغنية قروية في زقاق بيروتي معتم. بعد حين أرسل لي، مشكورًا، أعماله الشعرية الكاملة، وهي عدة مجلّدات، ضاعفت ما عندي من دواوينه. كنت أقرؤه شاعرًا متميزًا متعدد الطبقات مجدّدًا في الأسلوب واللغة والمنظور، وحداثيًّا قبل أن تشغله قضايا الحداثة الشعرية، ومؤسسًا لمشروع شعري فلسطيني، بلا ضفاف، لم يأتِ غيره به.

ظاهرة شعرية فلسطينية كبيرة

سألني محمود درويش في ساعة بوح: ماذا ستكتب لنا في العدد القادم من «الكرمل»؟ قلت أتابع الكتابة: «في الذاكرة الوطنية الفلسطينية». قال: كتبت آخر مرة عن معين بسيسو، فلماذا لا تكتب عن عز الدين المناصرة؟ قلت: إنه من الأحياء أطال الله عمره، قال: أعرف، لكنني أعتقد أن فلسطين أعطت شاعرين كبيرين، رحل طوقان مبكرًا، وبقي عز الدين، وهو ظاهرة شعرية فلسطينية كبيرة. إنه أهم ما عندنا اليوم. ورمى بجملة سريعة: «كنت أتمنى أن يكون واعيًا، أكثر، لمشروعه الشعري» سألت نفسي، بلا حيرة، أين يضع محمود نفسه في هذا الترتيب؟ وعثرت على إجابة غامضة.

محمود درويش

ولعل عفوية المناصرة المتسائلة المحايثة له هي التي وضعته خارج مصطلح «شعراء المقاومة»، الشائع في السبعينيات الماضية، ولم تدرجه بين «شعراء المناطق المحتلة»، الذي جاء به غسان كنفاني. لم يكن هنا ولم يكن هناك، كان يتأمل، صامتًا «حداثة خاصة به» وسؤال «كنعانيا المتحدّة»، الذي يضم فلسطين وجوارها العربي. كان يطوّر «خربشاته الشعرية»، كما كان يقول، قاصدًا ما هجس به منتهيًا، دون أن ينتهي، إلى «قصيدة النثر الرعوية»، التي نشر «مطالعها» في صحيفة «المساء» المقدسية عام 1959م. جرّب وأمعن في التجريب ووصل إلى «كنعانياذا» – 1983م، التي باطنت تجريبًا شعريًّا طويلًا قبل الوصول إليها. وكان يسير إلى تجريبه وحيدًا.

رمى ذات مرة، سريعًا، تعبيرًا، اختصر فيه أداءه: «التجريب حرية». كان تجريبه فطينًا، يتابع ما يكتبه غيره وينزوي، مرتاحًا، ليتابع ما أراده. ما يفسّر معرفة بالشعر العربي الحديث، كما غيره. كان عارفًا بالشعر العربي القديم قدر معرفته بشعر «الستينات» المعاصر له في أصواته المتعددة: السياب، خليل حاوي، أدونيس، صلاح عبدالصبور وغيرهم، وقارئًا لمجلة شعر، ومعجبًا ببعض قصائد يوسف الخال «الجميلة المحدودة!»، كما قال ذات مرة. أتاحت له معارفه الشعرية، كما مشروعه الذاتي المتناتج، أن يكون ناقد نفسه، بعيدًا من نقد سائر، تعوزه المصداقية، يجاري السلطات الحاكمة، ويساير معارضة مفترضة، وقد يضيف إلى السلطتين «شعبوية شعرية»، رغم مفارقة القول، تلتمس إرضاء حشود، قد تعرف أسماء الشعراء، وتعرف عن الشعر قليل القليل.

أنهى المناصرة، الذي ارتقى بفن الإنشاد الشعري، قصيدته: «لن يفهمني أحد غير الزيتون»، بجمل غاضبة مستقرة: لن يفهمني الدكتاتور الطاغوت. لن تفهمني، ميليشيا الغابات. لن يفهمني، طير الليمون. لن يفهمني أحد. لن يفهمني أحد، غير الزيتون.

الغريب الذي لا يفهمه أحد يلتفّ بغربته، وتحلّق به غربته راجعًا إلى رحم ترابي يمدّه بقصيدة خضراء.

سألته، وهو يرشدني إلى مساجد القاهرة القديمة، من أين جاء احتفاؤك بمفهوم الأصل وتطبيقه في الكتابة الروائية؟ ولماذا الشغف بالقديم وتأكيده منظورًا للحياة؟ توقّف، أولًا، أمام مدينته الأثيرة: القاهرة، وهو الذي ولد ونشأ فيها، وعرف القديم والجديد منها، درس تاريخها حدّ الاحتراف وانجذب، كمحفوظ، إلى قديمها، دون أن يكتفي به. «القاهرة مدينة معقدة متعددة الطبقات لا تكفّ عن التبدّل»، قال: «تناولت حياتها في القرن السادس عشر في الزيني بركات، ورجعت إلى أحيائها الشعبية المكتظة بالفقر والطيبة واللامتوقع في «حارة الزعفراني»، التي تجعل من الهمس والإشاعات مادة للحياة، وأشرت إلى ما أصابها من خراب متأخر في «رسالة المصائر في البصائر»، وتابعت تحوّلاتها إلى زمن «الشركات المتعددة الجنسيات» في «حكاية المؤسسة…». وهي في الحالات جميعًا تعطي إحساسًا قويًّا بالتاريخ… أنا قاهريّ الروح والبصيرة، التاريخ كامن في كل جزء منها، يلازمك وأنت تتجوّل في حارة صغيرة، وفي ضحكات الفقراء وإفصاحهم عن التعب، وما مساجدها المتنوعة الصامدة والمتصدّعة، إلا شواهد على وقائع، تقترح الروايات وأساليبها المتنوعة…».

سألته، وهو يرشدني إلى مساجد القاهرة القديمة، من أين جاء احتفاؤك بمفهوم الأصل وتطبيقه في الكتابة الروائية؟ ولماذا الشغف بالقديم وتأكيده منظورًا للحياة؟ توقّف، أولًا، أمام مدينته الأثيرة: القاهرة، وهو الذي ولد ونشأ فيها، وعرف القديم والجديد منها، درس تاريخها حدّ الاحتراف وانجذب، كمحفوظ، إلى قديمها، دون أن يكتفي به. «القاهرة مدينة معقدة متعددة الطبقات لا تكفّ عن التبدّل»، قال: «تناولت حياتها في القرن السادس عشر في الزيني بركات، ورجعت إلى أحيائها الشعبية المكتظة بالفقر والطيبة واللامتوقع في «حارة الزعفراني»، التي تجعل من الهمس والإشاعات مادة للحياة، وأشرت إلى ما أصابها من خراب متأخر في «رسالة المصائر في البصائر»، وتابعت تحوّلاتها إلى زمن «الشركات المتعددة الجنسيات» في «حكاية المؤسسة…». وهي في الحالات جميعًا تعطي إحساسًا قويًّا بالتاريخ… أنا قاهريّ الروح والبصيرة، التاريخ كامن في كل جزء منها، يلازمك وأنت تتجوّل في حارة صغيرة، وفي ضحكات الفقراء وإفصاحهم عن التعب، وما مساجدها المتنوعة الصامدة والمتصدّعة، إلا شواهد على وقائع، تقترح الروايات وأساليبها المتنوعة…». لم يكن، الغيطاني، مشغولًا بما قال به بودلير وغيره من دعاة الحداثة. كان مرتاحًا إلى روحه القاهرية، والبحث عن أشكال كتابية، لا فرق إن كانت روائية أو غيرها، تُوائِم طبقات القاهرة الزمنية المتعددة. ساوت كتابته بين كلمة «الرواية» و«الكتاب» و «السِّفْر» و«الدفتر»، كما لو كان يهتدي بمرجع نظري لم يقع عليه غيره، اعتبر الأهرام مركزًا للعالم ومجلى فريدًا لديمومة مفتوحة. كان نجيب محفوظ، بعد مرحلة فرعونية مؤقتة، قد عاد إلى قاهرة القرن العشرين، وأراد الغيطاني سرد أحوال المدينة في جميع الأزمنة. وما كتاباته المتوالدة، التي أذابت الرواية في «دفاتر التدوين» و«متون الأهرام» إلا آية على شغف بمدينة عميقة الذاكرة ألزمت الروائي بتنويع كتابي يتقاطع مع كتابة محفوظ ويختلف عنها.

لم يكن، الغيطاني، مشغولًا بما قال به بودلير وغيره من دعاة الحداثة. كان مرتاحًا إلى روحه القاهرية، والبحث عن أشكال كتابية، لا فرق إن كانت روائية أو غيرها، تُوائِم طبقات القاهرة الزمنية المتعددة. ساوت كتابته بين كلمة «الرواية» و«الكتاب» و «السِّفْر» و«الدفتر»، كما لو كان يهتدي بمرجع نظري لم يقع عليه غيره، اعتبر الأهرام مركزًا للعالم ومجلى فريدًا لديمومة مفتوحة. كان نجيب محفوظ، بعد مرحلة فرعونية مؤقتة، قد عاد إلى قاهرة القرن العشرين، وأراد الغيطاني سرد أحوال المدينة في جميع الأزمنة. وما كتاباته المتوالدة، التي أذابت الرواية في «دفاتر التدوين» و«متون الأهرام» إلا آية على شغف بمدينة عميقة الذاكرة ألزمت الروائي بتنويع كتابي يتقاطع مع كتابة محفوظ ويختلف عنها.