فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يوليو 1, 2023 | سيرة ذاتية

ما يترسّب في ذاكرة الطفولة يعيش طويلًا، تمر به الكهولة ويظل سليمًا، ويبلغ الشيخوخة ولا يشيخ، وقد تتسع أبعاده ويأخذ شكل الأسطورة، لا يتضح ولا يكتنفه الغموض. وكان للقاهرة، في طفولتي، ملامح الأسطورة.

ارتاحت إلى صيغة: «الأفعل»، فهي أوسع المدن العربية وأكثرها سكانًا، مدينة إلى جانب المدن وأوسعها هيبة، وعاصمة تزهو على العواصم. نيلها أطول الأنهار، ينبع من «سدرة المنتهى»، وهو مكان في الجنة، ويصب في بحر من بياض، يعلن أن «مصر هبة النيل»، وأن بهاء المدن من أنهارها. إلى جانب النهر تقف الأهرام شامخة منذ زمن سحيق، وأن في المدينة المختلفة مسجدًا دعاه المسلمون: «الأزهر الشريف»، وأن اسمها يخبر عن مدينة «تَقْهر ولا تُقْهر».

أشهرت القاهرة رموزُها المتوارثة، المصوغة من حجر وماء ومعرفة تكاد تكون مقدسة، ومن أبي الهول «الذي جدع جنود نابليون أنفه»، وأشهرت «حناجرَ ذهبية» مطلعها «أم كلثوم»، «كوكب الشرق»، كما دعتها سيدة من القدس، صفّقت لها طويلًا، قبل أن تودّع مدينة سائرة إلى «التهويد» في زمن يقف على الأبواب، وأسمهان القتيلة الملائكية الصوت، أبهرت عيناها الجنرال الفرنسي ديغول، كما جاء في مذكراته، ومحمد عبدالوهاب «مطرب الأمراء والملوك» بلغة زمن قضى، وفريد الأطرش الذي لاحقته صفة «الشامي» حتى رحل.

وزّعت القاهرة صورها، ذات مرة، على ذاكرتي البعيدة وعلى مشهورين احتفى بأسمائهم وعي شعبي مرتاح في ضاحية دمشقية شبه مغلقة كانت تدعى: «حي الأكراد»، ثم دعيت بغيره. ما جاء اسم قاهري/ مصري إلا ولحق به نعت عالي الصوت: يوسف بيك وهبي عميد المسرح العربي، قامة من أناقة وصوت جهير، والمسرحي نجيب الريحاني، ضحكه باكٍ وبكاؤه يبعث على الضحك، وزوجته -إلى حين- بديعة مصابني، حوّلت الفن إلى تجارة والتجارة إلى فن، و«ملك الفكاهة» إسماعيل ياسين، عشقناه أطفالًا وتأسينا على مآله في بداية الشباب.

وما كان الحال في مجال القراءة و«تهذيب العقل» مختلفًا؛ إذ «الشيخ» طه حسين عميد الأدب العربي، نقرأ كتابه «الأيام» ونستظهره، و«عبرات» مصطفى المنفلوطي يحتفظ بها الطامح إلى «إنشاء بليغ»، وإبراهيم عبدالقادر المازني الساخر المتأسّي على مصير فلسطين، وعباس العقاد في «عبقرياته»، نقرؤها لشهرتها ونفهم منها القليل، وأحمد حسن الزيات ومجلته «الرسالة» الذائعة الصيت، التي عاشت ثلاثين عامًا، بدأت في ثلاثينيات «القرن» وأغلقت في مطلع ستينياته، و«الهلال» مجلة جورجي زيدان، الأشبه «بموسوعة صغيرة»، وجامعة فؤاد الأول يقصدها طلاب علم ميسورون، ناهيك عن جامعة الأزهر، يذهب إليها طلاب «مثلنا» يعودون «مشايخ» يحظون بالاحترام ويباركون غيرهم… كما لو كان ارتيادها يغدق على التلميذ لقبًا ويزيده عمرًا وإجلالًا ونطقًا باللغة عاليًا متمهلًا لا ينقصه التكلّف.

ستأتي صورة أخرى للقاهرة، موئلًا للإبداع الأدبي الحديث مجسدًا في اسمين عامرين بالجدة: يوسف إدريس وكتابة القصة القصيرة المتميزة في مجموعته: «بيت من لحم»، جمعت بين المأساة والسخرية؛ إذ العمى يساوي بين الأجساد المختلفة، والأجساد المحرومة، المختلفة الأعمار، تستدعي الأعمى وتبارك عماه. والروائي نجيب محفوظ الذي عرّفنا على «خان الخليلي»، أنطق شخصيات روايته بمفارقة ماكرة الأقدار، فالوسيم الضاحك لا ترحّب به الحياة، والأعجف الكدر الوجه يتابع حرمانه راضيًا. واعتبر المعلّم الثانوي: «يوميّات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم عملًا روائيًّا بديعًا.

الدخول مبكرًا إلى عوالم القاهرة

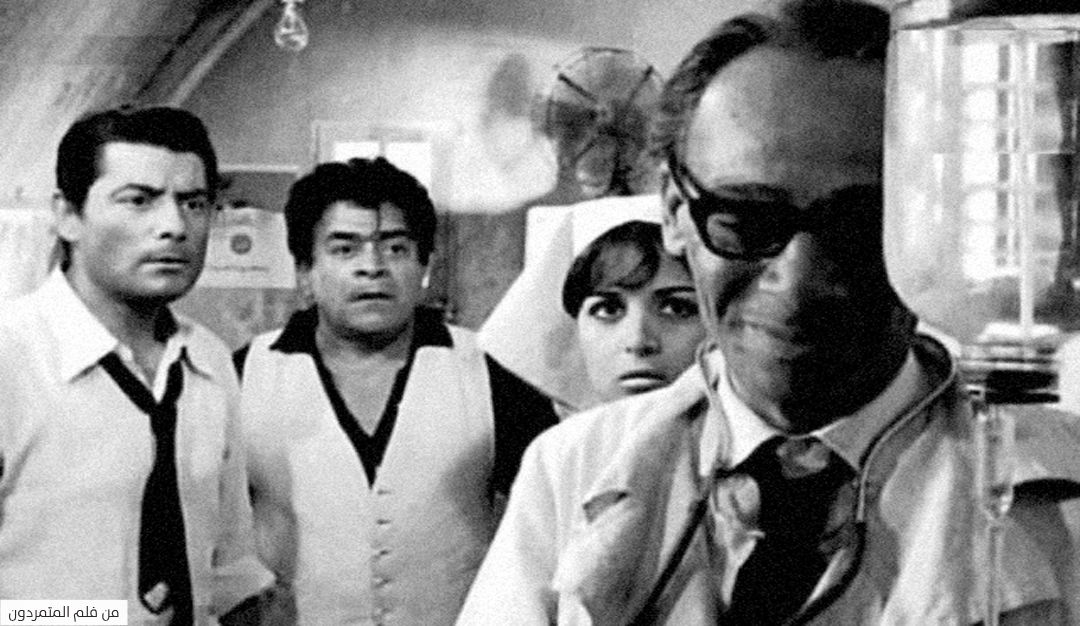

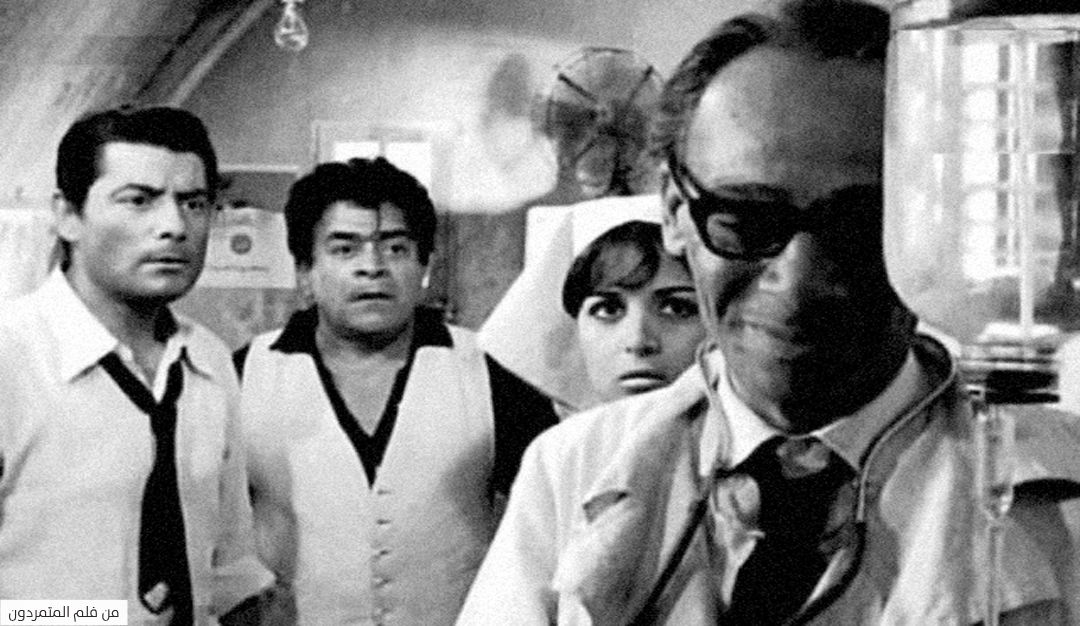

دخلتُ عوالم القاهرة مبكرًا، متوسلًا الرواية والسينما، تعرّفت إلى أسماء الأمكنة ومخرجي السينما وملامح قليلة من «الرقابة الفنية». نقل الراحل حسن الإمام والمنعوت بمخرج الروائع رواية محفوظ «قصر الشوق» وخنق فيها أشياء، واختار آخر رواية يحيى حقي: «قنديل أم هاشم» وأعاد كتابتها كما يشتهي، و«أفْلم» الموهوب توفيق صالح رواية صلاح حافظ «المتمردون» ولم ينل رضا الرقابة، وتعامل صلاح أبو سيف مع «القاهرة الجديدة»، رواية محفوظ بعد مرحلته الفرعونية، حاذر الرقابة ودعاها: «القاهرة 30»، احتفظت «القاهرتان» بفساد متين البنيان.

زرت القاهرة مرة أولى صيف 1976م، هربًا من «الحرب الأهلية العربية في لبنان»، بلغة المفكّر اللبناني مهدي عامل، الذي لاحقته أكثر من رقابة ظالمة وقضى شهيدًا. ملأتُ حقيبة السفر بأسطورة القاهرة، ولم أستطع التصرّف بها، وأرجأت التصرّف إلى زيارة قادمة، وبقيت الأسطورة سليمة لم تُمَسّ.

كان صديق لبناني يعمل في دار الفارابي، دار نشر يسارية في بيروت، زوّدني بعنوان «دار الثقافة الجديدة» في القاهرة وقال متفائلًا: لن تضل الطريق، اسأل عن «شارع صبري أبو علم، محمد الجندي» وتجد نفسك وصلت، فالطيور على أشكالها تقع، كان التفاؤل مشروخًا عوّضته صدفة «طيرُها».

عارفٌ بالقاهرة القديمة والجديدة وما بينهما قال: أنا صلاح عيسى، بشوش طويل القامة، ظاهر الوسامة كأنه في عشريناته. تعرّفت إلى مقالاته الجادة في مجلة «الكاتب» التي أدارها فترة أحمد عباس صالح صاحب كتاب «اليمين واليسار في الإسلام» كان عيسى يساريًّا بلا أقنعة أسّس، كما قال لي حركة «حشد» اختصرت حروفها الأولى: «الحركة الشعبية الديمقراطية»، أغلق «أبوابها» بعد حين، ونسي موقع الأبواب لاحقًا. اكتفى بصفة «المؤرخ»، كان مجددًا في مجاله، وخلّف وراءه كتابًا- وثيقة: «مثقفون وعسكر»، هذا إذا كانت الذاكرة بلا ثقوب.

صنع الله إبراهيم

التقيت في «دار الثقافة الجديدة» عجوزًا ناصع التهذيب اسمه «محمد الجندي»، مؤسس الدار، قال آخر يجاوره: «والد الأستاذ شارك في بداية عشرينات القرن في «جمهورية زفتة»»، لم أفهم شيئًا، كانت ربما ثورة شعبية محدودة تطالب بالعدالة. وراء الطرفين كان إنسان مشغول تدثّر بالصمت وبشيء من الشرود، عرفته قبل أن ألتقيه.

الذي بدا شاردًا كان صامتًا، بدا مسؤولًا عن الدار، جمّ الأدب، بقميص «نصف كُم» يدعى: صنع الله إبراهيم صديقًا مقربًا من الصديق السوري محمد ملص، درسا معًا الإخراج السينمائي في موسكو، وقدّم الأول «عملًا تطبيقيًّا» عند التخرّج، لا يزال اسمه يفلت مني: «كل شيء جاهز، كل شيء في مكانه سيدي الضابط». في العنوان ما يسخر من عسكري مترهل الانضباط.

استضافني صنع الله لأيام بكرم لا ينسى. حافظ على اقتصاد الكلام، وأضاف إليه صفات ثلاثًا: دوامه الصباحي على قراءة الصحف، يستقبلها «بكأس من الشاي مع اللبن» وسيجارة عالية الهمّة، وطاولة عليها مقص وأكوام من «قصاصات الصحف»، التي عقدت مع رواياته صداقة دائمة محاكيًا، ربما، الروائي الأميركي جون داس باسوس، وعزلة مستقرة، يخرج من البيت قليلًا ولا يطرق بابه أحد. ذكّرني إيقاع حياته بروايته «تلك الرائحة»، حيث في الهواء حضور عسكري واسع الأذنين، ومحقّق سريع التحقق يذكّر بعسكري آخر صرع القائد الشيوعي المثقف زهدي عطية الشافعي بضربة واحدة، وصفها صنع الله في روايته: «نجمة أغسطس».

ما زلت أذكر أن صنع الله كان يتهاون مع صمته ويفرج عن «ضحكة مفرقعة» وهو يداعب أبناء أخته ويعدهم بزيارة «الميريلاند»، ويداعبونه بدورهم ويدعونه «صنعو»، ويتكوّمون عليه مبتهجين. شعرتُ كما لو كان في «صنعو» طفولة مقموعة وميلًا إلى اختصار الكلام. حين سألته عن رأيه في رواية جمال الغيطاني أجاب: أكتب بشكل يختلف عنه، فإن أشرتُ إلى إدوار الخرّاط، وكان قد نشر روايته «رامة والتنين» قال: لكل منا طريقته. تساهل في الكلام عند وصولي إلى: غالب هلسا.

زرت آنها من القاهرة ما زرته وبقيت أسطورتها مستسرّة. فالأهرام صرح حجري خالد يحجب عذابات الذين بنوه، مثلما ألمحت الراحلة رضوى عاشور في روايتها «أطياف»، والنيل لم يتخفّف من أسراره بعد أن غنّى له عبدالوهاب: «يا نيل يا ساحر الغروب»، وأذكر من «ساحة الأزهر» طفلًا تمدّد على الأرض يكتب «واجبه المدرسي صباحًا»، نظر إليه عبدالرحمن منيف بإشفاق ومودّة. لم نكن نبحث عن أسطورة القاهرة كنا نتأمل معًا حياة المصريين.

للظاهر سطح له سطحه أيضًا

ما يظهر للعيان لا يعوّل عليه، والجوهري لا يتكشّف مرة واحدة، فله ظاهر يحجبه، وللظاهر سطح له سطحه أيضًا. والمحقق أنني ما زرت القاهرة مرة إلا وبحثت عن أسطورة تراوغ الباحث كلما قبض عليها تسرّبت منه. ولهذا قصدت باحثًا بصيغة الجمع، ولم أخرج بتصوّر لا زيغ فيه.

سألت الروائي الراحل خيري شلبي، الذي كان يعرف القاهرة شبرًا شبرًا عن أسطورة مدينته، فأجاب: القاهرة حديقة من البشر مختلفة الألوان والروائح والأشواك، بشر تعرفهم مدينتهم ولا يعرفونها، ولا يسألون عن أسطورة لا تسأل عنهم. أما محمود الورداني الذي ألزمه نشاطه السياسي بالانتقال السريع من مكان إلى آخر، فقال ضاحكًا: أسطورة مدينتنا ما نعيشه ولا نرضى عنه ولا نقبل بالابتعاد منه، إنه تورّط له ملمس شجرة الصندل باردة السطح حارقة القلب. كاتب القصة والرواية يوسف أبو ريّة الذي رحل مبكرًا أجاب: القاهرة، إن كانت لها أسطورة فهي ماثلة في المقاهي والحواري المتقاطعة والمساجد و«الشيشة والسخرية الطليقة»، وليل يمتد في الصباح، وصباح يستأنف ليلًا لا ينام. والريفي المولد نصر حامد أبو زيد الذي أطفأته صدفة عاثرة، قال: القاهرة صعيد في مدينة، ومدينة كأنها في الصعيد. وضحك الصديق جمال الغيطاني وهو يسير في القاهرة القديمة، وهمس: القاهرة من السلطة السياسية التي تحكمها، وأهلها يقدّسون الحاكمين،…

عرفت متواليات من الأسئلة والإجابات أن: أسطورة القاهرة من قاهري عادي قديم، إنسان يسبق صبرُه شقاءَه، وبشاشة وجهه معاناته، ورِضَاؤُه توجُّعَه، أدمن على مساومة الوجود، من دون أسئلة. إنه ذلك المخلوق الطيب القائل صباحًا «خليها على الله»، مقتصدًا بالطلب قانعًا بالمردود، يقول لمن يلتقيه: «الله يكرمك»، فإن كان مجهولًا له أضاف: «وحياة ربّنا» مؤمنًا برب جميع المصريين و«بفرج» يأتي مع الصباح…

تكشّفت أسطورة القاهرة في بسطاء أقوياء الروح يعيدون تعريف البساطة، يصبحون على تفاؤل ويغلقون النهار «بموّال» مرتاح الكلمات. عبّر عن قناعة المصريين يوسف إدريس في مجموعته «أرخص ليالي»، حيث الحرمان لا أظافر له والمرأة دفءٌ وظهير وأغنية عفوية، وأكمل التعبير توفيق صالح في فِلْمه: «درب المهابيل»؛ إذ الحياة رغيف خبز واحتمال مشاكس وعاشق ينتظر ابتسامة مؤجلة الوصول. وتلك التي صوّرها يوسف شاهين في فِلْمه «باب الحديد»، وصاغها من حرمان وأحلام جسّد المسافة بينهما بأنثى ضاحكة تعيش ما يعاش، وتغنّي لما هو منتظر.

كل الأساطير تأتي وتذهب، يخلقها خيال الإنسان قبل أن يعرفها تظل رغبة قبل التعرّف إليها وبعده، يأتي بها سياق ويصرفه آخر، وتحتفظ بغموضها.

كان لنا في زمن الطفولة قاهرة عبدالوهاب يغني: «فلسطين تفديك منا الصدور، فإما الحياة وإما الردى». جاءت بعدها قاهرة «ثرثرة فوق النيل»، وهي رواية لمحفوظ وصفت «عوامة» مخلعة الأطراف، يسحبها التيار ويعد بهزيمة كاسحة عام 1967م.

الأسطورة رغبة تنعقد غيومها في زمن الطفولة، إن ارتفعت الشمس تبقت منها غيوم راحلة. القاهرة مدينة من سحر متعدد الأزمنة، وغموض يثير العقل والقلب، امتدت من عهد الفراعنة إلى زمن ما بعد الحداثة، وتبقّت منها أسرار لا تروّض.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مايو 1, 2023 | سيرة ذاتية

هل يستطيع فلسطيني أن يكتب سيرة ذاتية؟ يبدو السؤال في البداية بسيطًا قوامه ذاكرة قوية أو معطوبة وقدرة على السرد بلغة أليفة تسعفها القواميس بقبضة من الكلمات لا تعتب عليها قواعد النحو والصرف إلا قليلًا…

بيد أن السؤال لا يلبث أن يصطدم بما يشجّ رأسه لا فرق إن كان الجرح هيّنًا أو فيه ما يثير الألم ويحتاج إلى ضماد. يأتي الجرح من سيرة لا تكتب بصيغة المفرد، ففي مآل المفرد الفلسطيني مآلات وما أصابه وتقاسمه مع غيره عنوانه: نكبة جماعية قذفت بشعب خارج الوطن الذي انتمى إليه. وقد تبدو الإجابة شائكة الأطراف إن كانت علاقة الكاتب بأرضه ضيقة المساحة، كأن تكون النكبة جرفته وهو في الخامسة من عمره، عرف من وطنه القليل وجاءه الكثير من المنفى الذي لم يختره. وما يضاعف الصعوبة عجز الذاكرة، حتى لو رُمّمت، عن الإحاطة بما تقاسمه مع غيره من شقاء ومذلّة، ففي كل لاجئ فلسطيني حكاية، وفي كل حكاية عنف غير متوقع، والحكايات لا تلبي الذاكرة دائمًا.

التصالح بين الحكايات المتناثرة، أو نثار الحكايات، قاعدة تقول: كل ما يستذكره اللاجئ المقهور يصدر عن خارجه، عن وقائع صدمه بها آخرون لم يفقدوا أوطانهم. ففي مبتدأ اللجوء استسلام إلى قادم مجهول، يميط اللثام عن وجهه بمقادير غير متوقعة. إنها لعنة المقارنة بين عوالم اللاجئ وعالم الآخرين الذين يرون فيه لاجئًا، يساوونه بصفة تفقده اسمه، يصبح اللاجئ اسمه الأول، دون أن يصبح أخيرًا. فبعد الصدمة دوار وعثار واختبار يرهق الروح.

تنطوي المقارنة اللعينة على أخرى تخترقها مفارقات، تفصل بين اللاجئ وغيره، فكأنه من البشر وليس منهم، يسائل نفسه بصوت لا يسمعه أحد: كيف كنتُ قبل اللجوء وما أصبحته بعده، وهل كنت بين الزمنين أشبه غيري من غير اللاجئين؟ وماذا تبقى من الصبي القديم الذي له بيت قريب من مدرسة وجار دائم الابتسام، وله أم يمسك بيدها حين تزور في الأعياد قبرًا تغطيه بالريحان وتذرف دمعًا على أخ وحيد رحل قبل العشرين؟ شاقٌّ أن يقسم صبي نفسه على زمنين مختلفين، يبتلع صمته وينزوي بعيدًا. وسواء قبل بحياته أو قبلت به الحياة تلازمه أطياف صامتة، وتصاحبه ذاكرة تستيقظ جريحة حين يوقظها الآخرون وذكريات تمتلكه ولا تنصاع له إلا قليلًا.

تحيل ذاكرة اللاجئ على ذاكرة غافية توقظها واقعة واجهت الغريب، عرف ملامحها في زمن سبق المقارنة الجارحة. كأن يستذكر بستان جدّه لأمه وهو يستمع إلى آخر، لا يقاسمه الغربة، يفاخر بحقل جده الرحيب، ويبالغ في التفاخر، ويشرح للغريب معنى الحقل والأرض الخضراء والجد الوافر الثروة والشاربين. عندها يستذكر الغريب صبيًّا يتسلق منحدرًا جبليًّا مكسوًا بالعنب والزيتون ينتهي إلى حوض مائي إسمنتي الجدران يصبّ فيه مسيل من الماء شحيح. كان جدّي يصنع في نهاية المسيل ورقة تين عريضة تقطر منها حبات ماء صافية. كانت أمي، في زمن الغربة، تفاخر بأرض أبيها، لا تذكر المساحة، وتكتفي بمديح مذاق التين والرمان.

أيقظ ذاكرة الغريب الغافية شعورٌ بالحرمان، أحزنه وإحساس بالاستهانة والإهانة، فأطرق رأسه وعبث بصفحات كتاب قديم طبع في القدس بعد «وعد بلفور»، ألّفه خليل السكاكيني المربي العروبي الفلسطيني الذي تمرد على «الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية». هل كانت رغبة الغريب بالعودة إلى كتاب مهترئ الأطراف ممكنة لولا كلام خارجي اعتبره بلا ذاكرة ولا تاريخ؟ أدمنتُ لاحقًا ترداد جملة الشاعر التركي ناظم حكمت: «المنفى مهنة شاقة يا صاحبي»، كان عنوان رواية ـ مذكرات، أسعدني الحظ، لاحقًا، حين طلب مني السيد غازي بروّ أن أكتب لها مقدمة حين ظهرت مترجمة عن دار الفارابي في بيروت.

قريبًا من قول «حكمت» وبعيدًا منه كانت روحي تقول: اللجوء إهانة وما تبقّى إقامات مؤقتة. لا أمان في الإقامة المؤقتة ولا كرامة في لجوء يلغي اسم اللاجئ ويستعيض عنه بصفة سالبة، تفكك وتركّب وتنتج إنسانًا هجينًا، لا هو بين البشر ولا هو امتداد للشياطين. كان الشاعر توفيق زياد، الذي كان نائبًا في البرلمان الإسرائيلي عن مدينة الناصرة، يقول: الأرض ليست مصدر رزق فقط، إنها هوية، تمنح الفلسطيني اسمًا ووجهًا وأمانًا. كتب جبرا العجوز في لحظة غضب: «فليعلموا أننا أكثر منهم كرمًا وثقافة وكرامة»؟

لا عجب أن يستهل الأستاذ إحسان عباس سيرته الذاتية «سيرة الراعي». «برموز الأمان»؛ إذ في أرض الميلاد خضرة يعانقها المطر يمتد فيها بيت وعائلة ترسل ابنًا إلى المدرسة وتنتظر آخر يعود منها وتتهيأ لسفر ثالث إلى جامعة القاهرة… كانت المدرسة من رموز الأمان، حال الزيتون، الذي يمتد في الجبل ويمتد الجبل فيه، وحال البرتقال قبل أن يصبح حزينًا. لم يصاحب الأمان الطالب الذاهب إلى «جامعة فؤاد الأول»، لم يخذله اجتهاده خذلته النكبة، اجتاحه عسر الحياة وحواجز قيّدت حركته أفرج عنها جواز سفر سوداني بعد حين.

رسائل الفلسطينيين إلى ذويهم

تناثر اللاجئون مع حكاياتهم المتناثرة، عاشوا ما لم يتوقعونه وصار لهم عادات لا يعرفها غيرهم، كأن ينتظروا «برنامج رسائل الفلسطينيين إلى ذويهم في الخارج»، الذي كان يبثه راديو لندن في سنوات تلت التهجير الاجتماعي، وجعل من سماع اسم بعيد «لقيا» مبهجة، كأن يغمرني اسم «عمتي» بالفرح، رفضت الرحيل وانتقلت من الجاعونة إلى حيفا، ولاحقت أخبار عائلتها برسائل تصل ولا تصل، رسائل ترهق روحها وتداعب روحنا وتتوسل الأثير. حين انقطعت رسائلها بكينا، لم ندرِ إن وقعت في اليأس أو ارتاحت إلى رحيل أخير.

امتد نثار حكايات اللاجئين من عام النكبة إلى أعوام نسألها ولا تجيب. وكلما أوغل عنف الزمن تزايدت الحكايات واتّسعت صفات اللاجئين السالبة. كبر أولاد لا يعرفون مقابر أجدادهم، وتهدّم أجدادهم ودفنوا في الغربة، وتعرّف «الإخوة اللاجئين» على سلوك ناحل الأخوة، واشتكوا من غلظة «دَرَك» فقيري اللباس غليظي الهراوات، يعلّمون اللاجئ الانضباط واحترام القوانين وأصول «الضيافة». شاهدت في مرفأ عربي عجوزًا يبكي، واقفًا تحت شمس آب، يتوسل عسكريًّا من حطب ينهره: «ممنوع دخول الفلسطينيين وأنت فلسطيني». يبرز العجوز جواز سفره ويقول: لا علاقة له بفلسطين، انظر إلى ما هو مكتوب على الغلاف، ترفع قطعة الحطب صوتها وتقول: مكتوب فيه أنك من مواليد القدس، يرد العجوز ولدت فيها قبل سبعين عامًا وتركتها عام 1948…، ينظر العسكري إليه بلا مبالاة ويتلفت إلى آخرين،…

وقعت على العجوز لعنة ولادته في «مدينة مقدسة»، كما لو كان في الفلسطيني رجس يمحو كل قداسة ودنس مستطير لا يجيزه الرحمن ولا يرضى به الشيطان. لم يعترف العسكري العربي بالعجوز الفلسطيني لأنه «موظف مخلص»، فالمقدسي فلسطيني والفلسطيني مقدسي وكلاهما من المحرّمات رغم سخاء اللغة العربية!! بل إن عَلَمًا ثقافيًّا يكتب بأسلوب عربي جذل استطرد في القول في نهاية سبعينات القرن الماضي وساوى الفلسطيني بالإرهابي. تكدّس تحت «طائفيّته» وأثنى على الديمقراطية والعلمانية، ولم يسأل هل من علاقة بين الفلسطينيين والطوائف؟

بلدان لا تنقصها عنصرية متمدنة

العجوز الذي سقط على الأرض إعياءً لا اسم له، له صفة عامة لا توحي بالاطمئنان ولا تثير الطائفية فهو فلسطيني أو لاجئ وبما يساويه بأغفال البشر الأشرار. فبالاسم يمتلك الإنسان نفسه وروحه ويصبح كيانًا، وغياب الاسم يضع حدًّا بين الهنا والهناك، بين نحن والآخرين وبين المعترف بهم من البشر و«الهؤلاء»، مثلما يُدعى الأغراب في بلدان لا تنقصها عنصرية متمدنة.

يذكر حسين البرغوثي، الذي رحل مبكرًا، في روايته «نهار أزرق»، عنوانها بالفرنسية، أنه مرّ على بيروت ووصل إلى المنطقة التي يسكن فيها غسان كنفاني، سأل عنه والتقى جوابًا لا ينقصه الاتهام: «هناك، في تلك البناية، يسكن واحد فلسطيني». كان غسان، آنذاك، أديبًا معروفًا ينتظره اغتيال إسرائيلي قريب. لم يشأ جاره أن يعترف باسمه وهو على قيد الحياة وعرفه بعد أن مزّقه الموساد إلى شظايا مع ابنة أخته. واجب الدفاع عن كرامة الإنسان جعل غسان يقول: «الإنسان الذي فاته اختيار لحظة ميلاده يستطيع أن يختار اللحظة التي يموت فيها». كان يشير إلى شيء من العار الفلسطيني، من وجوهه نفي الاسم العلم بهوية ممزقة لا تبعث على الاحترام.

الفلسطينية سميرة عزام صرعتها أخبار هزيمة حزيران 1967م وهي ذاهبة من عمّان إلى دمشق، سجّلت إهانة اللجوء في قصة قصيرة عنوانها: «الفلسطيني» الذي تساقط اسمه العلم ورغب بهوية عادية تعيد إليه ما فقد، فتصرّف بماله القليل واشترى اعترافًا ودون أن يدري أن «الرشوة» في بلد فاسد لا تغيّر من حاله شيئًا. بقي مع صفته السالبة مثلما كان: «هل فتح الفلسطيني دكانه اليوم، واسألِ الفلسطيني عن موعد إغلاق حانوته مساء، وتأكدْ أن أسعار بضاعة الفلسطيني لا غش فيها؟» جمع الفلسطيني ما تبقى من نقود قليلة وسافر إلى بلدان لا توحّد بين اسمه ولجوئه، ولا تعطف على الاسم- اللاجئ تهمًا لا يعرف أسبابها ولا تتحدث بالعربية…

الفلسطيني الذي هُجّر من وطنه في الخامسة يكتب سيرة ما عاشه بعد الوطن، سيرة تحوّله إلى إنسان مختلف، يعرف الفرق بين المواطن واللاجئ وأدرك، مبكرًا، أن المساواة بين البشر درس ركيك في الإنشاء، يستعرض فيه معلّم ابتدائي بلاغته الشاحبة. كان ذلك المعلم الطويل القامة في معطفه الفضفاض يفرش وجهه بابتسامة عريضة ويقول: «لو جنة الخلد اليمن، لا شيء يعدل الوطن»، ثم ينهر ابتسامته ويسأل: «إنت يا فلسطيني ما معنى هذا القول؟»، أجيب: هذا يعني أن وطن الإنسان أجمل من كل الأوطان. يستعيد ابتسامته مرة أخرى ويقول: «كيف عرفت هذا وانت بلا وطن؟». كدت أن أجيب: أعرف هذا لأني بلا وطن، وكنت أخشى أن ينهرني وينهر ابتسامته معًا. وكثيرًا ما كنت أحجب فلسطينيتي المتشكية وراء أقنعة محايدة فلا أنطق بشيء وأنا أستمع إلى «آخر» يمجّد وطنًا لو كان الفقر الروحي والثقافي وطنًا لكانه….

لازمني حتى سنين العمر المتأخرة سؤالان: لماذا أصبحت لاجئًا؟ وهو سؤال هيّن الإجابة، مراجعه القوة التي تهزم الحق، والوهم الذاتي الطارد للحقيقة، وسقوط الأمم التي يسقط فيها «المواطن» قبل أن تسقط الأوطان. والسؤال الثاني: كيف يتكوّن الإنسان لاجئًا في عالميه الداخلي والخارجي؟ والإجابة هنا عنيدة مؤجّلة الوضوح؛ ذلك أن الإنسان، نظريًّا، لا ينفذ إلى قرار ما أصبحه، ينوء تحت وَهْم الذات ومفاجئات الواقع المنفلتة. قال المربي الفلسطيني خليل السكاكيني، الذي سجل يومياته في ثمانية مجلدات وأكثر، في عام 1947م: «ربما يأتي يوم تصبح الخيانة فيه وجهة نظر». ولكن ما هذا النظر الذي يساوي بين اتساع السماء ورطوبة الزنازين المغلقة؟ وما هو جمال الأوطان الذي يفوق جمال اليمن حين كانت سليمة؟

أطياف طفولة مبتورة

إنه الشميم وعري الفتى الشجاع الذي كبر في العراء. شميم الأوطان ما ترسب في ذاكرة «الصبي المهاجر» من أطياف طفولة مبتورة. شميم ميسور الصور يضيف إلى الوطن المفقود من الجمال ما يشاء، فلولا صقع المنفى لما بدا الوطن عامر الدفء والوفاء. ولولا إفقار اللاجئ المعنوي لما نسب الفلسطيني ذاته إلى أرض «ثمارها من ذهب»، ترابها أحمر مدثر بالفضة، بلغة جبرا ابراهيم جبرا وهو يصف «قدسًا» لن يرجع إليها، في مطلع روايته: «صيادون في شارع ضيق».

اللجوء معاناة، والكتابة عن اللاجئ معاناة بدورها. فاللجوء كثير التفاصيل وأرواح اللاجئين لا تتسع لمتاهة. قالت امرأة ثكلى سُوّيت أفراحها بالأرض وهي تنظر إلى صورة ابنها الشهيد: «الله يرضى عليه، حاصروا المخيم أسابيع، قاتل واستشهد وقاتلت معه الحصار ونفدت الطلقات، دفنته تحت الليمونة الوحيدة في الفناء. أشم رائحة ولدي مع الليمون». ما قالته المرأة الواسعة العينين قاله غيرها جيش من النساء الفلسطينيات.

اختصرت حكاية المرأة التي تستنشق رائحة ابنها مع أريج الليمون إشارات فلسطيني غير مرحب به: المخيم، اللاجئ، الشهيد، الحصار، إذ المخيم مكان يجب اقتلاعه يشوّه ضواحي مدن ما هي بالمدن، يهدد توازنًا اجتماعيًّا معطوب التوازن، واللاجئ وجود شائه ومشوّه جدير بالعقاب، والشهيد متطفّل على أرض الآخرين لقي جزاءه، والثكلى فلسطينية تنجب صابرة، وتصبر على فقدان ما أنجبته، والحصار نصيب لاجئين أضاعوا الاتجاهات وأخطؤوا في تحديد معنى الإقامة… الكتابة ذاكرة تسجّل ما تعثر عليه في الطريق، تذهب إلى قارئ يعي أطرافًا منها وتفوته أطراف لم يحسن الكاتب التعبير عنها. ينوس القول الفلسطيني المكتوب بين المجزوء، يصف ما اختبره، والمجهول، فالمعيش اللاجئ يتناثر فوق أقاليم عديدة. تطمح الكتابة إلى بناء تاريخ من حكايات متعددة غائمة التفاصيل، تصل إلى ما استطاعت الوصول إليه ويكون المجهول أكثر اتساعًا. يختلط فيها المعيش بالمراد، والقريب من الوثيقة بما هو ممنوع توثيقه، ذلك المسكوت عنه الذي ينتظر زمنًا لا يخاف من قول الحقيقة.

يكتب اللاجئ سيرة ذاتية منقوصة ويقول: إن مرجع الفلسطيني في ماضيه المستمر لا في مستقبله، ففي كل مستقبل أصوات من حاضر سبقه. يتعرّف الفلسطيني النجيب بالقديم الذي ينتسب إليه، لا بمستقبل هو مزيج من الرغبات والدعوات ووجوه المقاومة المتاحة.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | مارس 1, 2023 | سيرة ذاتية

كاتب قصصي متدفّق العروبة قال في ساعة تفاؤل لا تنقضي: «لكل فلسطيني حكاية، وفي كل حكاية حكايات، وحكايات الفلسطينيين مفتوحة النهايات»، ونَسب القول إلى محمود درويش. لم يأنس مني اهتمامًا فجاء بقول آخر: «وفَّقك الله إلى مكتبة من ألف كتاب. كل كتاب من ألف صفحة، وفي كل صفحة ألف سطر… وغالبًا ما تحترق المكتبات». ونَسب القول إلى مسرحي من أصل روماني شهير، وانتظر جوابًا.

أجبته أن القولين متماثلين في المعنى، يحملان من البلاغة أكثر مما يعلنان عن حكمة. يغلّب الأول احتمالًا على آخر ولا ينتهي إلى رأي أخير، ويواجه الثاني المكتبة الهائلة بحريق لا هرب منه. نفر الكاتب وردّ محتجًّا: أخطأت الحساب، فالفلسطينيون لا ينشدون هدفًا إلا وبلغوه، إرادتهم من حديد وعزمهم من لهب. لم يكن فلسطينيًّا ولا علاقة له بخلافات الفلسطينيين وأحوالهم، أغاظني يقينه فسألت: هل عايشت اللاجئين واختبرت مخيماتهم، وهل علّمك والدك شيئًا عن تاريخهم؟ حافظ على يقينه وأجاب: أنا أديب أعرف الفلسطينيين بقلبي وأدرك واقعهم وأرى مستقبلهم بخيالي، والخيال أكثر صدقًا من الواقع كما قال المربّي العروبي الكبير ساطع الحصري. كان مسكونًا كأستاذه بمبدأ التفاؤل المنتصر، الذي يعفي الإنسان من الإجهاد ويعهد إلى “القدر” بتحقيق آماله، مؤمنًا بقوة الكلمات، ناسيًا أن الكلام العالي الصوت يمحو المعاني ويلغي القياسات الصحيحة. هجس، ربما، بما فكرت به وأراد السيطرة على الحديث فقال: “هل سمعت عن “أبي الشهداء”، الفلسطيني النموذجي، الذي قضى شهيدًا مع أولاده وأحفاده؟ لم أدعه يكمل كي لا يخترع الرجل ويرسمه برغباته، ليصبح فلسطينيًّا حديديّ الإرادة قلبه من لهب.!! نسي القصّاص أن اللهب يؤول إلى رماد، وأن بعض الرماد يشبه بعض اللهب، وأن لغة الخطابة تخترع ما لا وجود له.

سمعت عن الفلسطيني الغريب الأقدار غير مرة، أثار فضولي فتقصّيت أخباره، التقيته وخلّف في ذاكرتي آثارًا أليمة. قال الناس في البداية إنه فقد ولدين لم يبلغا العشرين، في عمليتين فدائيتين المسافة بينهما أسابيع. تلقّى التعازي صامتًا، حفر لهما قبرين رمزيْين ولم يذرف دمعة، وانصرف إلى حزنه وحيدًا. تخيّلته في البداية كهلًا خمسينيًّا، طويل القامة تعبث أصابعه بمسْبحة طويلة، يغطي رأسه بما اعتاده الفلاحون الفلسطينيون.

تناقل الناس أخباره، في منتصف سبعينيات القرن الماضي، في مخيم اليرموك من ضواحي مدينة دمشق. أشاعت أخباره ملصقات المنظمات الفدائية المتكاثرة، التي كانت تنعي الشهداء. كان حظ “الرجل الغريب” من الشهداء يثير الحزن والفضول، تكاثروا وغدا تكاثرهم ظاهرة، ولدان وحفيد فولد وحفيد فولدان وحفيدان، وأب عجوز يلازمه الصمت ويستمر في حفر القبور “الفارغة”. فلكل ولد قبر إلى جانب حفيد وللقبور “التسعة” زيارات الصباح وحوار بين الأب المفجوع والتراب، وأب كَسِر القلب ضاق بالأسرار وبشر يحتفون بإنسان صامت يدعونه “أب الشهداء”!!!

عرب الهيب

اخترعت مخيلة الآخرين أبًا روحه من خشب وتواطأت اللغة الخادعة مع بشر حرّروا الرجل من الإحساس قبل أن يذهب أبناؤه إلى مصائرهم. عرفت، بعد حين، أن “أب الشهداء” من “عرب الهيب”، أقرب إلى البدو، شكّلوا جزءًا من ذاكرة بعيدة، اقتربتُ منهم في بلدة “الجويزة” من الجولان السوري، كنت صبيًا أراقب خيمًا يتصاعد منها الدخان، ينشرونها في الشتاء ونهايات الخريف، سريعة الظهور مباغتة الرحيل. وعرفت أنهم “قصّاصو أثر”، يعرفون تفاصيل فلسطين، عاشوا في شمالها واختلفوا إلى جنوب سوريا ولجأوا إلى السلاح قبل سقوط البلاد.

الفلسطيني البدوي الذي غدا رمزًا “للفداء” وتمارين اللغة الماسخة، أحاطته المُفارقة المنتظرة: كلما نزف أبناءه ازداد شهرة، وكلما ذاع صيته نما نَقْصُه وسكنه صمت جريح. استدعت المفارقة زوّارًا جُددًا لبيت أبي الشهداء، واسعي الهيبة عديدي الحاشية، لهم المرافقات المسلحة والسيارات المرتفعة، والهتافات الصارخة وحرّاس كثيروا الضجة لامعوا الأحذية يهتفون باسم المتزعّم إن “ترجّل” من سيارته ويستزيدون الهتاف إن وقف أمام “البيت” وتصوّر أمامه.

تبرّع أصحاب القامات والمقامات والمرافقات إلى “أب الشهداء” بمنزل لم يتوقّعه وبمدائح ركيكة الكلام. بقي البيت حيث كان، دُهِنَ بابه الخارجي بطلاء غامق الخضرة يميّزه من البيوت المجاورة، وبقطعتين من رخام على يمين الباب ويساره، نقش عليهما كلام عن البطولة والأبطال والوطن المستعاد. واشتهرت قطعتا الرخام أكثر مما اشتهر “الرجل”.

بعد قطعتي الرخام والباب الجديد الطلاء تغيّر، شيئًا، في سلوك “أب الشهداء”. وزّع “ملصقات” صور أبنائه، شهداء الوطن، على جيرانه والمارين به، وقال بعضٌ إنه ملأ جيوبه “بالملصقات” وزّعها وهو يسير بعيدًا من البيت، على المارّة واحتفظ بصمته القديم. وحين زرته، للمرة الأولى، مع آخرين، سلّم على القادمين وأعطاهم، واحدًا واحدًا، ملصقًا أو أكثر، دون أن يقول شيئًا.

كان سهلًا أن نلحظ أن والد الأبناء الراحلين رحل إلى عالم خاص به، لأبنائه الملصقات والمدائح والتراب، وله التعازي التي لا تغيّر من روحه شيئًا. كان في العوالم نقطة عمياء، تهمس بوطن وتضحية، وتصرخ بظلم لا يحتمل: إن كان الوطن المفقود للجميع، فلماذا لا يشارك الجميع في الذهاب إليه؟

غرفة جدرانها مغطاة بصور الشهداء

رأيته، صدفة، جالسًا على كرسي صغير القوائم أمام “منزله الجديد”. ردّ على تحيتي التائهة بهدوء ودعاني مباشرة إلى الدخول. جلست في غرفة مغطاة جدرانها بصور الشهداء التسعة، ثمانية منها على جدار يواجه الداخل، وصورة مفردة على جدار يواجهه مقعد طويل. الصور الثماني استقرت في أطر غير متساوية، ملصقات مؤطّرة، كُتب في أسفل كل منها، بخط أسود، اسم الشهيد تاريخ استشهاده، وبخط بارز أحمر اسم التنظيم الفدائي الذي ينتمي إليه، كما لو كان التنظيم يُعرّف بذاته قبل أن يعترف “بشهيده البطل”. الصورة التاسعة المستقرة وحدها على جدار مقابل كانت لشهيد غضّ الشارب، يشي شاربه بعمره، ستة عشر عامًا أو ما يجاورها، أراد أن يكتمل وقطع الموت عليه الطريق.

حدّقت في عيون الشهداء، حاورتها عيناي، هجستُ بما استحضرته العيون في لحظة الرحيل الأخيرة، وبما حمل الشهداء على اختيار مسالك مسورة بالخطر، منقطعة عن خيام طفولتهم القليلة التكاليف. وشعرت أن عيونهم تحدّق بي، تسألني عن أم ارتدت السواد وتآلفت معه، وعن أب يتحدّث مع نفسه في الهزيع الأخير من الليل. قطع الأب شرودي وأشار إلى الصورة المفردة وقال: أصغر الشهداء، لم أشبع منه، كان عنيدًا وأحببت عناده، ما زلت أشمّ رائحته التي لم تخالطها رائحة الشباب، أراد أن يتشبّه بإخوته الكبار ونسي أنني كنت أنتظر رجوعه كل مساء. يلبس في أيام الأعياد قميصًا ملونًا، يضاحكني ويقبّل يدي قبل الآخرين.. تفلّت لساني وقال: “الله يرحمه”.. كفّ الرجل عن الكلام، وأحال لسانه على عينين انفتحتا على الفراغ، كما لو تذكّر أنه فارق ولده إلى الأبد. لمت نفسي ولم ألمها، فلا “يجفل” أحد من الترحّم على الأموات إلا الذي لم يقتنع برحيلهم…

قبل أن أنصرف غاب “الأب” وعاد بمجموعته من الملصقات، قال: احتفظ بها وتذكّر “عرب الهيب”، بسطاء منسيون، لا يذكرون إلا لسبب، فلسطينيّون أوفياء في صدورهم هواء الجليل ونسمات “مرج بن عامر” ومرتفعات صفد، سقطنا بعدها في الشقاء والممرات الضيقة والمهانة…. ورأيت عينيه واضحتين للمرة الأولى، وهو يقول: ما تنسى تزورنا إذا مرّيت.. ما نسيتُ ولكني لم أمرّ كنت أعيش في بلد آخر…

يقول الروائيون: توالت الأيام والسنون أو: مرّت تحت الجسور مياه كثيرة ورجعت من السفر وتذكرت كلمات “الهيبي” المفجوع: ما تنسى تزورنا إذا مرّيت..

رجعت بعد سنين ولم يكن البيت هناك، أذكر بابه الخارجي بخضرته الغامقة وقطعتي الرخام ولم يكن هناك، أذكره يقابل مكتبة تبيع كتب “دار التقدّم في موسكو” ولم يكن هناك، تسبقه “دار الشجرة” للطباعة وتغليف الكتب ولم يكن هناك. بحثت عنه غير مرة، سألت عجوزًا أجاب: رحل البيت ورحل ساكنه إلى مكان آخر ونظر إلى نظراتي المتفاجئة وتابع: «بيت أبو الشهداء يباع أيضًا» وعلى شفتيه ظلال ابتسامة مستنكرة، أقيم مكانه بناء من أربع طوابق، هكذا يقولون. لم يكن مع ساكنه “الشهير” أوراق ملكية جاءه البيت هبة من محسنين «يقدّرون العمل الوطني والتضحية، باعوه لضرورة واشتراه موظف نبيه يعمل في الجمارك، لا علاقة له بالسياسة والشعارات…»

أبواب مختلفة الألوان

عاودت البحث وفتشت عيناي عن باب أخضر اللون “مزيّن” برخامتين، واتّهمت ذاكرتي ونظرت إلى أبواب مختلفة الألوان مكتفيًا بما “يزيّن البيت” ووقعت على لا شيء. افترضت أن العجوز رحل، وأن ما كان على باب بيته انتقل إلى قبره، وأعدت السؤال بشكل جديد: هل مات أبو الشهداء؟ عثرت على عجوز آخر يسير متباطئًا، نظر إلى عيني وقال: بعض الناس يقولون إنه مات وبعض ينفي ويقول: أنه حمل بقاياه وسكن منطقة في آخر الطريق، على مقربة من سكنه تينة قديمة ومحطة “بنزين” معطّلة.

استعضت عن قطعتيّ الرخام بشجرة تين، افترضتها جرداء، تابعت الطريق إلى أن لاحت لي، شجرة تين، أو ما يشبهها. لم تكن جرداء لكن أوراقها مغطاة بغبار ثقيل، على يسارها فراغ وأكوام أشياء زائدة، وعلى اليمين بيت متواضع، بابه الخارجي مفتوح، خلفه فراغ غادره شكله، غرفة صغيرة مقفلة، وأخرى أكثر صغرًا بلا باب، وثالثة بنافذة مغلقة وباب مفتوح.

يتسلّل خارج الغرفة صوت يقول بلا توقف: لو لم ترحل أم العيال، لو لم ترحل أمّ العيال.. بدا صاحب الصوت، حين رأيته، نقطة سوداء في فراغ بلا معنى، حمل أنقاضه وآنس وحدته بكلمات لن يسمعها أحد، لا الأم الراحلة ولا الأولاد الراحلون.

ألقيت عليه السلام وانتظرت جوابًا، نظر حوله وتدثّر بصمته، لم أعرف إن تذكرني أم تابع همسًا ما كان يقول: لو لم ترحل أم العيال!!! خرجت مسرعًا يطاردني صوت يعاتب زوجة يَتْمَتّه، وعجوز كأنه نقطة سوداء حبيس غرفة عارية الجدران.

ظنّ الأديب المتفائل أن قلوب الفلسطينيين من لهب، نسي أن يضيف أنها من رماد ودموع أيضًا.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | يناير 1, 2023 | سيرة ذاتية

مبتدأ الكتابة ملصق شهيد فلسطيني ذاب اسمه في غيره، ورحلت صورته مع راحلين، احتفظ أهلهم بصورهم وغمرها الغبار، ربما، في أرشيف ابتلعته الأيام.

ومبتدأ الكتابة مقدمة، هكذا علّمنا قدماء العرب من الكتّاب، تجلو القول وتشكر السامعين، لها نهاية تصطنع «عبرة» وتناشد الذاكرة إرجاء النسيان. في مقدمة الكتابة عن الملصق سؤلان: هل تخلق اللغة أسماء مواضيع كانت تجهلها أم إن حاجات الإنسان اليومية تزوّد اللغة بكلمات جديدة؟ لماذا أصبحت مفردة «الملصق» من مفردات الفلسطينيين السائرة؟

جاء بكلمة الملصق العمل الوطني الفلسطيني، في منتصف ستينيات القرن الماضي، وتوالد التنظيمات الواعدة بتحرير فلسطين. بعضٌ اكتفى بالكلمتين الأخيرتين مبدوءة بصفة: «جبهة»، وآخر آثر التحديد فأضاف إلى الكلمات الثلاثة رابعة: «الديمقراطية»، وخامس احتمى بالعروبة وارتاح إلى صفة «العربية»، وسادس توسع في طموحه وألحق بالجبهة نعتًا لا بدّ منه: «الثورية»… كان لظهور الملصقات أسبابها المتعددة: الإعلان عن ميلاد جبهة انفصلت عن أخرى تنقصها الثورية، الاحتفال بتأسيسها بعد مرور عام، تذكير بوقائع فلسطينية لا يجب أن تموت، تستهل بالمجازر وتنغلق بمجازر أخرى،… والسبب الأكثر شيوعًا نشاط وطني توّج بالشهداء…

كانت الملصقات كما وعتها ذاكرة زمن مضى ترجئ العزاء، فالشهداء يتناسلون، ولتوالدهم شكل البداهة، ولصورهم المتكاثرة ما يصادر النظر إليها. وللشهداء من يبكيهم بحرارة، بدءًا بأرملة شابة يروضها الزمن وتتابع حياة شقية، أو ناقصة الشقاء، وانتهاء بأم لا تفلح معها وساطة الزمان، في مآقيها دموع سهلة وفي صدرها «صورة» وعلى جدار بيتها صورة أوسع. ولكل شهيد حزن يلازمه، أو يزامله، منذ أن يغادر عتبة بيته ويعد غيره بعودة سالمة، تخلف الميعاد وتبدل معنى الانتظار. وكثيرًا ما يكون في صورة الشهيد، التي افترشت صورة شهيد آخر، مفاجأة شائكة، كأن تظهر فجأة على غير انتظار، فنقول: رأيته في الأمس ووعدني بلقاء قريب… وكان أنيق الروح…

ملصق الشهيد، الذي أيقظ الذاكرة كتابةً، له مناسبة ومكان وحكاية امتدت في حكايات. عابث الزمن الملصق وتطاير في الهواء، وبقي منه شيءٌ في جيوب الذاكرة، والحكايات قرضها الزمن واستبقى منها صدى، وحافظ المكان على حاله، لم يكن مكانًا فلسطينيًّا.

أذكر مع الملصقات شارعًا قصيرًا، ليس بالشارع تمامًا، حوّلته الأقدار نشرة إخبارية فلسطينية موجزة، تذيع جدرانه كفاح «التنظيمات» بملصقات ملوّنة أو متقشفة اكتفت بالأسود والأبيض. فالمساواة تتجلّى في الموت لا في مقام الشهداء، ولا أحزان الناظرين إلى صورهم.

الشارع القصير المنفتح على جدران الملصقات الراحلة كان فضاؤه يطرح سؤالًا متشحًا بالسواد: إلى أين يذهب الشهداء؟ يتوافدون مع صور، تحتضنها الجدران أيامًا، ويعالجها التداعي فتتدلّى، يقتلعها الهواء، تسقط، ويأتيها ما يصيّرها نثارًا يتبدّد في الهواء. وقد يسأل الوعي الشقي: هل يساوي مآل الشهداء ما صارت إليه «ملصقاتهم»؟ لا يتنازل السؤال عن كلمة: الكرامة وهمس الأرواح المتأسية.

ظلم الزمن وأغلال الوجود

على جدار «الجامعة العربية» في بيروت، الواسع البياض، الذي ينتهي إليه الشارع القصير كانت العين تحدّق في صور الشهداء، تقارن بين الأعمار، يصدمها شاب نحيل الوجه أسمر الملامح ضئيل الابتسامة انتقل إلى «رحاب ربه» وهو في السادسة عشرة من عمره، وتعاجلها صدمة ساخرة، فالذي انتقل إلى «رحاب ربه» قام بدورة تدريبية، في دولة صديقة، لمدة ثلاثة أشهر وما يزيد… والزائد هو ظلم الزمن وأغلال الوجود ومصاير تتقافز في الهواء ثم تغيب. وكثيرًا ما كانت تتلبّسني وحشةٌ خانقة وأنا أمرّ على صور الشهداء ليلًا، أستفسر عن قبورهم وأمنياتهم الأخيرة قبل أن يسلموا الروح ملاحقين بسؤال عادل يثير الشجن: لماذا يقاتلون من أجل وطن لم يولدوا فيه ويعطون أرواحهم في سبيل أرض عرفوها من حكايات أمهاتهم؟ كان عنف المنفى يمدّني بالإجابة يوطدّها بؤس المخيمات وعصا الدركي القبيح الذي يتهم اللاجئ قبل أن يراه ويؤكد الاتهام بلطمات لن يحاسبه عليها أحد. لم أكف أبحث عن الإجابة في “الكتب” التي تعنّف الظلّام ولا تفعل لهم شيئًا.

مؤنس الرزاز

الشارع القصير المفضي إلى الجامعة العربية، يدعى «أبو شاكر»، لطيف المعشر، تسبغ عليه «الطالبات» أنسًا أليفًا، يَسرنَ بتؤدة كأن لها أريجًا، يتبادلْنَ ابتسامات الصباح مع شباب يتقنون الانتظار. والطالبات الليّنات السير يَقْصُدنَ شهادة معترفًا بها متقشفة التكاليف، فانْتَسَبْنَ إلى جامعة الإسكندرية واكتفيْن بفرعها في بيروت، تكسوهنّ تعليقات الأصدقاء بدفء مستريح. كأن يقول الراحل العزيز عز الدين المناصرة: «اتقوا الله في قلوب العذارى فإن قلوبهن هواء». يردّ عليه الكردي سليم بركات «على العذارى أن يتقين الله فينا، وبيننا وبينهن حبل من شوق ومسد». أما الراحل مؤنس الرزاز، صاحب رواية «كاتم الصوت» فكان يكتم صوته معتصمًا بخجل واضح الأسوار. وكان ابن غزة الشاعر الراحل معين بسيسو المديد القامة الصقيل الأناقة، يكتفي بالابتسام قائلًا: «يمكنكم الغداء في بيتي إذا سمح لكم الوقت»، من الجميل أن يلتقي في بيتي ثلاثة شعراء وناقد. يجيبه عز الدين: على شرط ألا يكون الناقد مدفوع الأجر، ينظر إليه بسيسو مستفزًّا لا أجر عندنا إلا حرية القول. كان معين بسيسو في ذاك الوقت اشتهر بجملة تستنكر الصمت المقهور: «أنْت إن قلتها تَمت، وإن لم تقلها مُتْ، قلها ومُتْ».

كان كلام الأصدقاء ينعش النهار برذاذ الرضا قبل أن تمر عيوننا على «متحف الشجاعة والدموع». كان الشاعر عز الدين الخليليّ الروح الرمانسي التمرد يسخر من الشارع القصير فيقول: «يا أخ، لو سمحت إلى أين ينتهي شارع «أبو شاكر»، وهل نحن الآن في أبي شاكر من تحت أم من فوق، وما العلاقة بين هذا الشارع العظيم والشكر؟». كنا نستدفئ بوجوه الصداقة وبكلمات متقاطعة، تسخر من أسماء «مشهورة» لا نتلفظ بها، نضع السخرية جانبًا، نحدّق في «عيون الشهداء» التي عرضتها الملصقات بكرم باذخ على الملأ… كثيرًا ما شعرت أن عين الشهيد تتسع وهو ذاهب إلى الشهادة، وأن صورته في الملصق ليست صورته تمامًا، أُخذت على عجل أو أنه تعجّل في النظر ونسي الابتسامة.

للملصق الذي بدأتُ به الكلام حكاية، غفت في الصدر طويلًا. وأيقظتها الكتابة وبقيت ناقصة. قال الصديق اليساري:

«إن تنظيمه قام بعملية عسكرية في شمال فلسطين وإن مؤتمرًا صحفيًّا عامرًا يقيمه التنظيم في مركزه في الفاكهاني». الفاكهاني الذي لم أكن أعرف مصدر اسمه كانت تتكدّس فيه مكاتب تنظيمية فلسطينية مختلفة مكشوفة ومستورة معًا، استمرت حتى خروج «المقاومة» بعد صيف 1982م، تاركة في العراء مخيمي صبرا وشاتيلا، «منجم الفدائيين»، اللذين أشهرتهما مجزرة ضاق عدد ضحاياها على الملصقات أكانت ملوّنة أم كساها سواد المناسبة.

معين بسيسو

أذكر المكان الذي لم يكن فلسطينيًّا ورُحِّل عنه الفلسطينيون و «المؤتمر الصحفي» اللائق بمناسبة وطنية مكلّلة بالدم والفداء والخطابات الهادرة التي يجدّد بها «التنظيم» عهده بمواصلة الكفاج «حتى النصر». وأذكر كلام «قادة التنظيم»، الذي أعلن عنه أكثر من ملصق، ولا أذكر «ملصق الخطابات»، فالكلام، للأسف، ليس له ملصق، حتى لو كان بليغًا.

الناطق الأول حيّا التنظيم وشهداءه بنبرة صاخبة، أعلن أنهم «أبناء التنظيم» برهنوا أن الابن على صورة أبيه، كما التلميذ على صورة معلمه، الناطق الثاني أعلن بدوره، بصخب أقل، أن ابن التنظيم الطليعي طليعي كتنظيمه، وأكد المتحدث الثالث بكلام مثقف أن «ابن التنظيم لا يكذب تنظيمه»، فهما قلب واحد لجسم متكامل الأطراف، وأن من شبّ على فكرة الفداء يسير إلى واجبه واثق الخطا…

ومع أنني اختلفت إلى مكتب التنظيم غير مرة واختلفتُ مع أسلوبه في الكلام غير مرة صدمني تكرار صفة «ابن التنظيم» أكثر من مرة. تساءلت: إذا كان التنظيم أبا الشهيد فما الذي يتبقى «لأبيه القديم»، الذي تعهّده بالرعاية من ميلاده إلى شبابه، وهل يتحدث عنه بلغة خطابية رنانة؟ وهل تتكلم عنه «الأم الثكلى» بلغة مثقفة أم بتعديد مشبع بالدموع؟

خمسيني كأنه جزء من جدار

كنت وأنا أنصت إلى الخطباء الثلاثة أنظر إلى ذلك العجوز الخمسيني وقد تكوم في الزاوية هادئًا كأنه جزء من جدار، يمر الناس أمامه ولا يتزحزح، صامت بليغ الصمت كما لو كان فقد صوته قبل أن يأتي، متواضع اللباس عيناه غائبتان يسيل منهما دمع لا يرى، شاحب الوجه وفي شحوبه انكسار، ورأس ترتجف ولا ترتجف، كأنها تصحو من ضربة ترجّ الرأس ولا تدميه، ناحل غارق في ذاته ويداه لا أثر لهما، لفهما الصمت أو لم تتعودا على الحركة، يغطي رأسه «بكوفية» فلسطينية فبدا مغطى الرأس مكشوف الروح.

افترشت صور الشهداء الثلاثة الجدار الذي يواجهه، والجدارين اللذين عن يمينه ويساره، وكانت عيناه الباكيتان بلا دموع تحدقان في الصور المنشورة، يغمضهما ويرحل بعيدًا إلى عالم داخلي لا يسمع أصواته إلا هو، يرد عليها باختلاجات الوجه أو بعينيه المرتجفتين انطوى فيهما بكاء لا صوت له.

هيّأت نفسي، تخفّفت من الزحام، فمعشر الإعلاميين وشباب التنظيم سدوا الطريق، دنوت منه وسألت: هل تريد شيئًا أو تنتظر أحدًا؟ صحا من غفوته وازداد رجفان عينيه، شد قوامه واستخرج من داخله صوتًا شاحبًا وحرك يده، التي لا تتحرك، وأشار إلى الجدار: أريد صورة الشهيد الذي في المنتصف، ملصق واحد لو سمحت، هذا الملصق المكتوب في أسفله: أحمد، إنه ابني، استشهد مع الذين استشهدوا، كان قائد العملية ثم غادره صوته. تصوّرته لا يبيع القهوة بقروش قليلة، بل يوزع البكاء مجانًا.

عز الدين المناصرة

أخذ والد الشهيد ملصق ابنه ومضى. مشى هادئًا وقد ازداد ظهره انحناءً، كما لو كان في الملصق الورقي ما لا يقوى على حمله، عمرٌ من الذكريات والأماني وصور وأطياف ودفاتر وأقلام وكراريس تكوّمت مع الابن الراحل في بقعة من «شمال فلسطين»… لاحقت نظراتي خطواته المتكسرة، يقف وينظر إلى الملصق، تتسارع خطواته، يقف وينظر إليه من جديد. تخيّلته يحضنه مع أحزانه، لفّه بعناية، ظل يمسك به وانسلّ بين الجموع.

سألت نفسي بعد أن ابتعد الأب: ما عدد آباء هذا الشهيد الموزّعين على الثورة والتنظيم وألوان البلاغة والتمرد في كل مكان؟ من المحقّق أن أباه الوحيد هو ذاك المرتجف العينين الذي لا يُحسن الكلام ولا تحريك اليدين، ربّاه وعايشه وتبادل معه الملامة والنصح والدموع. ومن المحقق أن أباه أيضًا هي خيمته الفقيرة التي علّمته الفرق بين المهانة والكرامة.

تذكّرت الشهيد أحمد يقترب مني، يحمل مجلة ويضع على صدره «نجمة حمراء» يسألني: ما القراءة التي تنصحني بها يا «دكتور»؟ أجبته -لحسن الحظ- على الإنسان أن يقرأ ذاته وما يريد الوصول إليه، أمّا الكتب فهي منشورة على قارعة الطريق، قوامها حبر وورق وتجارة.

أجابني الشهيد الذي اختُصرت حياته في ملصق وبلاغة ثلاثة خطباء: أتذكّر من الكتب جملة غسان كنفاني: «الإنسان الذي فاته اختيار ميلاده لا يفوته اختيار موته». أشكال الموت كثيرة، ولا أدري إلى اليوم إن كان كلام غسان صحيحًا تمامًا، وهو الذي لم تدعه الحياة اختيار ما شاء.

فيصل دراج - ناقد فلسطيني | نوفمبر 1, 2022 | سيرة ذاتية

ما تستدعيه الذاكرة يأتي ناقصًا، يتسامح الإنسان معها إن كان المستدعى جميلًا.

كانت سيدة فلسطينية متقشفة المظهر والكلام، موفورة الكرامة والوطنية. دعتني إلى لقاء في القاهرة عن غسان كنفاني. كان ذلك اللقاء القاهري بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على اغتيال غسان في يوليو عام 1972م. ولم يكن الحضور في إحدى قاعات «المجلس الأعلى للثقافة» غفيرًا. تحدثتُ عن رواية «رجال في الشمس» التي أعلن فيها غسان عن كراهيته لفلسطينيين ارتضوا «العار»، حملوه معهم إلى المنفى وبحثوا عن أطياف وطنهم بين الرمال، عثروا على موت مهين منع عنهم نعمة القبور.

توفيق صالح

كان المخرج المصري الراحل توفيق صالح أخذ عن رواية غسان فلمه: «المخدوعون»، قبل أكثر من ثلاثين عامًا. أخذتُ على الفلم نهايته التحريضية التي لا تتفق مع منظور الرواية، تلك النهاية التي ترجمها المخرج بضجيج تتصادى فيه الجملة الشهيرة: «لماذا لم يقرعوا جدران الخزان»، التي وصفت غَفْلة هاربين انتهت جثثهم إلى مزبلة. كانت الجملة محتشدة بالغضب والنقمة والتنديد بالوعي الضليل.

بعد أسئلة تضمّنت إجابات ذاتية راضية، وقف إنسان جالس في الصفوف الخلفية وقال: «أتفق مع ما قيل عن نهاية فلمي، ففيها إضافة «بيروقراطية» قبلت بها ورفضتها معًا، ففي طيّات الضجيج لحن واهن حزين لا يُسمع إلا بمشقة. أنا مخرج الفلم: توفيق صالح». أليف الوجه معتدل القامة بسيط الأناقة أذكره، تبادلنا جملًا قليلة وافترقنا وتواعدنا على لقاء. كنتُ شاهدت جميع أفلامه وهي ستة أولها «درب المهابيل» 1955م، حضرته أكثر من مرة، ما زلت أعتبره أفضل أفلامه وأحد الأفلام العربية «الواقعية» الأكثر صدقًا وإتقانًا. استقر في خاطري لسببين: أرشدني إليه «معلم الرياضيات» الذي كان يبدو تلميذًا بين المعلمين ومعلمًا نبيهًا بين التلاميذ، نبيل السلوك واضح العبارة. عاد السبب الثاني إلى مُلصق الفلم الذي افترش لوحًا خشبيًّا واسعًا، احتضن وجهي ذكر وأنثى متباعدين وتوسطه وجه ملتحٍ غاضب ترفع يده عصا طويلة يهدّد بها الهواء. تساقط المطر طويلًا على المُلصق، كما أذكر، تراخى وتمدّد واقترب من التداعي.

وسّع صالح «الحارة المصرية الشعبية» الضيقة المساحة بشخصيات متعددة المِهن، ووسّع عالمها الإنساني بطبائع إنسانية متنوعة. لم يشتق صالح واقعيته من مقهى ولغة فظّة و«فتوّات» متجهمة، إنما قرأها في عوالم المحرومين الواسعة المتناقضة، التي تنظر إلى الأرض باحثة عن قرش مفقود، وترفع رأسها مبتهلة إلى السماء.

جاء توفيق صالح، في اليوم التالي، في موعده، على الرغم من زحام القاهرة. ابتسم ونظر إلى ساعة كبيرة تتصدّر فندق «شيبرد». كانت الساعة الثانية عشرة تمامًا. قصدنا مقهى على النيل، أثنيتُ على «مواعيده الدقيقة»، وذكر بالخير شكري سرحان، الذي عمل معه في ثلاثة أفلام، وصفه بالرصانة، ولفظها بالفرنسية، واحترامه الدقيق للزمن. وأبدى أسفه لتوقف التعاون بينهما. قال: «شعر شكري بالخديعة بعد فلم: المتمردون، المأخوذ من رواية صلاح حافظ. كان عملًا فنيًّا سياسيًّا وأعطيته «السيناريو» متقطعًا، ولم يكوِّن عن الفلم صورةً متكاملة. لم تنظر السلطة الناصرية إلى الفلم بالرضا. لم أتقصد خداعه جاء الأمر كما جاء «وبقيت صداقتنا قائمة…»».

واقعية لا ترتاح لها السلطة

استكمل كلامه وقال: «إن واقعيتي لا تلائم «شباك التذاكر» التجاريّ المعيار، ولا تنظر إليها السلطة براحة، ولا أنظر بدوري إلى المعايير السلطوية براحة». تابع حديثه مساويًا بين الفن والحرية، وبين وظيفة الفن والارتقاء بالقيم والعين السينمائية. تحدث طويلًا عن صداقته مع نجيب محفوظ وسألته: هل ما يقال عن دقة تعامل محفوظ مع الزمن أسطورة أم حقيقة؟ أجاب: كل فنان حقيقي، يحترم الزمن والحياة، فزمن الفنان محدود وما يتطلّع إلى تحقيقه غير محدود، الزمن لا يخدع أحدًا والإنسان الذي لا ينتبه إليه يخدع ذاته…».

صلاح أبو سيف

قال صالح: أفلامي ستة: درب المهابيل، صراع الأبطال، المتمردون، المخدوعون، أخذ فيها جميعها شكري سرحان دور البطولة، وفلم يوميات نائب في الأرياف، وزقاق السيد البلطي، وتوقف عن الكلام مدة. تابع من جديد قائلًا: «لا تُفسر أعمالي القليلة بالكسل وتبذير الوقت، بل بإدارة بيروقراطية تتطيّر من «السينما المفكِّرة» والوعي الاجتماعي الصحيح… كانت تميل إلى «التصالح» بين الطبقات، بالمعنى المبتذل، ولم أقتنع في حياتي بتصالح بين من يأكل أكثر من اللازم وذاك الذي يصارع الحرمان ويحصل على أقل من حاجته». أثنى على الأديب يحيى حقي حين كان مسؤولًا عن قطاع فني أو أدبي، لم أعد أذكر، ولامس سلوك الراحل «صلاح أبو سيف» بشيء من العتب، ولم يتوسّع في الكلام.

سألتُ الراحل الكريم: هل شعرت في حياتك الفنية بالحرمان أو بغيرة من أحد؟ أجاب: نعم للجزء الأول من السؤال ولا للجزء الثاني منه. صمت وشرد وبلَّل منديله بالماء البارد، وقال: كان طموحي أن أحوّل «ثلاثية نجيب محفوظ» إلى فلم سينمائي، أنجزت السيناريو وتقدمت به إلى الطرف المسؤول أكثر من مرة ورُفض أكثر من مرة. أدركت مبكرًا أنني غير مرغوب بي في بيئة إدارية تقوم على التعظيم والتصغير بغير حق. هناك فرق بين التكسّب الفني، وابتسم، والبحث عن الحقيقة بطرق واقعية. ذكر الإيطالي روبرتو روسليني وفلمه «روما مدينة مفتوحة».

بعد أن مسح وجهه بالماء البارد من جديد ضحك وتابع: الغريب أن «محفوظ» الذي أخذتُ «درب المهابيل» عن قصة له، وشارك في كتابة السيناريو، لم يعجبه فلمي لسنوات، وعاد وغيَّر رأيه لاحقًا. استأنف الكلام كأنه استيقظ: هل تدري أن فلمي «المخدعون»، الذي هو عن القضية الفلسطينية، انتقل من صمت إلى صمت ومن لا مبالاة إلى إعراض، ولم يُعرض في مصر حتى الآن. بل لم يُشر إليه إلا بعد عرضه في بلدان غير عربية وتقدير النقاد له؟ بهذا المعنى يا سيدي شعرت بالحرمان ولم أشعر به معًا. لكأنه كان مفترضًا أن يُعترف بي خارج بلدي كي أنتزع اعترافًا من «بعض بلدي». أثنى على الراحل يوسف شاهين ثناءً لا اقتصاد فيه، لم أشعر بالغيرة من أحد، أعرف معنى التنافس وأكره الغيرة فهي ضعف أخلاقي. السينما كالرواية تنشد الحقيقة بالصور واللغة والموسيقا والألوان. سأل فجأةً: هل شاهدتُ فلم «دورسو إيزولا» للياباني أكيرو كورساو؟ سألته: لماذا؟ أجاب: إنه آية على فنان لا يساوم على الحقيقة.

قلتُ له وضوء الشمس ينحسر عن النيل والقيظ متواتر النشاط: ماذا تعمل هذه الأيام؟ أدرّس في المعهد السينمائي كما من سنين. وأقرأ روايات عن فلسطين، عثرت على رواية صالحة رسمت وجع الفلسطينيين وحفاظهم على أحلامهم: رواية ليحيى يخلف عن المنفى والصراع معه والردّ عليه. حين أردتُ أن أتركه قال: لكل إنسان منفاه والمنافي ليست متساوية.

مضطهدون يعيشون حياتهم كمعركة

كلما تذكّرت لقاءاتي مع صالح سألت: كيف استطاع أن يحوّل حيًّا صغيرًا في «درب المهابيل» إلى عالم إنساني فسيح؟ كانت تلك اللقاءات تستنطق السينما المصرية، فأسأل: لماذا أفضل ما أعطته جاء من أنصار «الواقعية»، لا بمعنى «المدرسة الفنية» الفقيرة المعنى، بل من تعاملٍ مع الواقع المصري جمع بين المعرفة المستنيرة والصدق الفني والدفاع عن مضطهدين يعيشون حياتهم كمعركة؟ كنت أستذكر «صلاح أبو سيف»، الذي كان يُخرج فلمًا كل عام مؤثرًا الكيف على الكم، ويوسف شاهين المدافع عن الحق الفلسطيني والباحث عن أشكال فنية متجددة، قارئ السياسة في الفن وقارئ الفن في تجاربه السينمائية.

في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقبل رحيل «أبو سيف» بستّ سنوات، قابلته في دمشق في مكتب إعلامي فلسطيني بصحبة الراحل عمر أميرالاي. بدا لي موظفًا قديمًا مهمومًا يفتش في أرشيف متعدد الطبقات، ينفض عنه الغبار، ويدفع به إلى فضاءٍ مشمس محتشد بالبشر، تلازمه حقيبة عادية «مدرسية»، إن صحّ القول تمتلئ بملاحظات عن أفلام قديمة وأخرى قادمة وتجربة في الإخراج عمرها أربعون عامًا.

قال أبو سيف، ونحن ننتقل مشيًا بين دمشق القديمة والحديثة: «السينما فن عن الناس ومن أجل الناس»، تتمرد على الفضاءات المغلقة الراكدة، وتتنفس بقضايا السائرين إلى العدالة. في فلمي الواقعي الأول «الوحش»، في مطلع الخمسينيات، خرجت إلى الريف المصري، حيث المنهوبون ينتظرون من يحميهم، وتضاريس الحياة تتسع «للوحش» والمخلوقات الآدمية. رصدت العلاقة بين الإقطاعي الجاف الروح وقاطع طريق لا روح له. وفي فلم «الفتوة» ذهبت إلى «سوق الخضار»، من حيث هو موضوع ومجاز فني، وصوّرت الصراع بين محتكري القوت والذين يقتاتون بعرقهم، وكان «شباب امرأة»، الذي رفعته تحية كاريوكا إلى قمة عالية، مرآة لتداخل الأحياء الشعبية القاهرية و«استئجار الأقوياء» لحاجات البشر الصغار الصغيرة.

لا نعيش بالفن الخالص وحده

سألته: «كيف جمعت بين أعمال فنية رائدة التجديد وأفلام هابطة نلمح فيها «أبو سيف» بصعوبة؟». أجاب: علمتني الحياة أن أعيش لأكون قادرًا على ممارسة «فني»، وضحك وقال بلسان يغمط حتى «السين» قليلًا: لا نعيش بالفن الخالص وحده. فقبل أن أحقق فلمي: «الزوجة الثانية»، وهو من أعمال «أبو سيف» المتجددة الشباب، كان عليّ أن أقبل بأفلام «هابطة»، كما تقول، علمًا أنني أهادن ولا أقبل أبدًا بأفلام هابطة. أُخرج كل عام فلمًا واحدًا، كما يجب ألا تنسى أنني في شبابي كنت «قريبًا» من أنصار «الحرية والعدالة». الإنسان يكبت أحلامه ولا يتنازل عنها، وهو ما حاولت أن أقوله، فنيًّا، في فلم: البداية، حيث «الملكية الخاصة مصدر الشرور».

يوسف شاهين

لا أنسى جملته: «أنا أعمل وأدكّن ما أتطلع إلى تحقيقه». فلا أحد يمتلك شيئًا إلا إذا استطاع أن يبيعه، الموهبة تتوهج ولا تباع، والعمل في السينما يصطدم بالرقابة والمنتج وبمتطلّبات «شباك التذاكر» الثقيلة. وينتظر صدفًا سعيدة. إلى جانب المستشفى الإيطالي، في طلعة المهاجرين في دمشق، والليل قد توغّل في مفاصل المدينة قال أبو سيف: «في الحقيبة التي أحملها سيناريو عن فلسطين عمره ثلاثة عقود، سمعت وعودًا كثيرة ولم ألتقِ بطرف لا يخلف وعده». كان لتوفيق صالح حرمانٌ لازمه إلى أن رحل عام 2013م، وكان لـ«أبو سيف» حرمانه، غادر عالمنا عام 1996م وبقي «السيناريو المعتقل» قابعًا في حقيبته.

اختلف عنهما يوسف شاهين، الذي أجريت معه حوارًا طويلًا نشرته مجلة «الهدف» في حلقتين -على ما أذكر- كان له خصوصيّته، يتحدّث في السياسة ساعات، مبتدئًا بالشأن المصري وحالات الرئيس مبارك، يضع يديه، بعصبية ظاهرة، على ساقين لا تكفان عن الحركة، سيجارته لا تنطفئ، يمسح شفتيه بلسانه بإيقاع دائب منضبط، يكثر من الحديث عن «العمل النقابي» ويثني على شجاعة تحية كاريوكا، ويعلن عن إيمان بالقضية الفلسطينية لا اقتصاد فيه.

كان في هيئة يوسف شاهين ما يميّزه من غيره، طليق الحركة، سريع الكلام، كأنه مُطاردٌ بالزمن، أقل تطلّبًا وأكثر تطلّبًا من غيره في آنٍ. كان له بدوره واقعيته تجلّت في «ابن النيل»، و«الأرض»، و«باب الحديد»؛ أفلام جمعت بين خصوصية مصرية وأبعاد فنية عالمية وخطاب نقدي يحلم «بإنسان مستريح». قال ناقدٌ سينمائي شهير: «السينما هي فديريكو فلليني والباقي أشرطة». لو رأى القائل أعمال «أبو سيف» و«شاهين» و«توفيق صالح» لَمَا قال ما قال. رحل هؤلاء الثلاثة وأنابوا عنهم أحلامهم. والأحلام تعيش طويلًا.