الرواية العربية وسردية التمدين

ثمّة أكثر من عامل يبرّر ما يمكن نعته بـ«التشابك المثمر» بين الروائي والمعماري. في مقدّم ذلك ارتكاز الرواية على المكان؛ بل ارتكازها بالمطلق، في العديد من نماذجها (المعتبَرة أو المكرَّسة)، على هذا الأخير. وهو الأمر الذي رسّخ، في بعض تصوّرات تيار الواقعية والواقعية في تطوّراتها اللاحقة، أن المكان هو «علّة وجود الرواية» أو «علة وجود الكون الروائي». كما يحصل أن يرتقي المكان إلى مصافّ البطل (الآخر) في الرواية. ويمكن أن نسأل كيف كانت ستكون «مئة عام من العزلة»، في حكيها البارع عن سلالة بوينديا، من دون ماكوندو على الرغم من سؤال: «من أين أتى غابريال غارسيا ماركيز بهذه القرية أو البلدة؟».

بنيان العمارة والمجتمع

عنوَن عملاق الرواية العربية نجيب محفوظ العديد من أعماله بأسماء أماكن دالة على المدينة والحارة والفندق والمقهى… مثل «القاهرة الجديدة» (1945م)، و«زقاق المدق» (1947م)، و«ميرامار» (1967م)، و«الكرنك» (1974م)… إلخ. كذلك رواية علاء الأسواني «عمارة يعقوبيان» (2002م) (ذائعة الصيت) التي يعلو فيها المكان على الأحداث والشخوص، بل تبدو هذه الأخيرة تابعة له. ثمّ «باريو مالقه» (2008م) لمحمد أنقار التي لم ينصفها النقد، في المغرب، مقارنة مع قيمتها الفنية ودفق السرد والوصف فيها. فالعناوين ستطول وتطول في هذه الفكرة بخاصة في حال اعتماد نمذجة مكانية متعينة أو تحريك مشكلة من مشكلات التصنيف والتصفيف للأمكنة الروائية.

نجيب محفوظ

ومفارِقٌ أننا لا نزال، حتى الآن، نُعنَى بما يقع داخل البنيان أو العمارة من تدافع أحداث ووقائع أكثر من اهتمامنا بالعمارة في حدّ ذاتها: في عوالمها الداخلية، دونما التفات أيضًا إلى مدى أهمية هذه العمارة في التأثير في الأحداث وتوجيه الوقائع. أجل إن العمارة قائمة في بنيان أوسع هو بنيان المجتمع؛ لكن ذلك لا يحول دون التشديد على «الدلالة المعمارية» أو العمارة في حيّزها الفيزيائي المستقل من حيث تأثيرها -بدورها- في البنيان ذاته. فالإنسان يعيش مع المكان لا على سطح المكان فقط؛ ومن ثمّ التباس هذا المكان بدلالات الهوية وسرديات الأمم. وطرح من هذا النوع يستلزم نوعًا من التحرّر من «النمطية» التي لا تزال تلازم نقاد الرواية -وحقل السرديات عامة- في تعاطيهم مع الرواية من منظور المكان والأمكنة في علاقتها بباقي العناصر التكوينية -الحاسمة- للرواية.

فالأحداث، موازاة مع الشخوص التي تؤدّي هذه الأحداث في الرواية، تتأثّر بالمكان وتتلوّن به. ويذهب الروائي غالب هلسا (مترجم الكتاب الأشهر لغاستون باشلار «شاعرية المكان»)، في مقال له بعنوان: «المكان في الرواية العربية» بمجلة «الآداب» (عدد خاص: الرواية العربية الجديدة) (1980م)، إلى أن «المكان يَسِمُ الأشخاص والأحداث الروائية في العمق»، بل «إن المكان الروائي يصبح نوعًا من القدر، إنه يمسك بشخصياته وأحداثه، ولا يدع لها إلا هامشًا محدودًا لحرية الحركة».

فالمكان يفرض لغته على «قواعد اللعبة» في السرد مثلما يكسر لغة هذا الأخير المعيارية والوصفية. وقد زاد النقد الثقافي من خلال ارتكازه على «دمقرطة التمثيل»، دونما إيلاء أهمية تذكر لما يمايز بين الرواية والمعارف والنصوص، من التشديد على المكان من خلال عامل الجغرافيا (بغير معناها الكلاسيكي)، ومفاهيم الجغرافيا التخييلية والخرائط أو الخرائطية والإقليم الثقافي وغيرها من العناصر التكوينية للرواية من منظور المكان ذاته.

في هذا الصدد تظهر عبقرية بعض الروائيّين على مستوى «تصيّد» هذه الأمكنة وصوغها بل جعلها في أحيان تظهر بطريقة أخرى في أعمال روائية. يروي محمد شكري، في حوار من حواراته، عن المترجم الياباني الذي أصرّ -نتيجة ثقافته (المكانية) المغايرة- على رؤية بعض أمكنة «الخبز الحافي» حتى تسهل عليه ترجمتها، وكيف أنه وجد في بعض هذه الأمكنة شيئًا عاديًّا وبسيطًا كما في حال «الصهريج» (شبه حمّام صغير ومظلم) الذي بدا له أسطوريًّا في ترجمات أجنبية سابقة لـ«الخبز الحافي».

المعمار والتمدين

الرواية هي «نثر المدينة»، وقِـيل: إن «القرن العشرين هو قرن المدن». أما المقصود فهو المدن التي شيدتها الهندسة الحديثة، المدن التي ينطبق عليها تخطيط المدن من حيث المراكز والوظائف. وفي ظل مثل هذا الاشتراط الهندسي والثقافي فالمدينة «ليست مسرحًا فقط، بل إخراجًا بحدّ ذاتها» كما يذهب إلى ذلك الفيلسوف والكاتب الأميركي مارشال بيرمن في كتابه الدسم «كل ما هو صلب يتحوّل إلى أثير- تجربة الحداثة وحداثة التخلف». وقد تضمّن الكتاب أفكارًا مهمة بخصوص المدينة والحداثة وإن من منظور غربيّ صرفٍ. موازاة مع ذلك، ومن منظور الدراسات التحليلية في مجال التمدين، فالمدينة ترمز إلى مشكلات العالم الحديث. والراجح أنه يصعب، في سياق التمدين العربي، الحديث عن مدينة عربية كبيرة ترقى إلى مستوى المركز والرمز. ولا يزال هذا المعطى متواصلًا حتى الآن من خلال تداخل المركز مع الضواحي، ثمّ الأطراف المتناسلة في حال أغلب المدن العربية الكبيرة؛ علاوة على أشكال من الانفلات والتجريف… التي طاولت العمارة العربية.

لكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلى المكانة البارزة والمتزايدة لأنماط من التمدين في الرواية العربية في نماذجها الأخيرة. هذا بعد أن كان موضوع الغرب، من خلال صدمة اللقاء أو «صدمة الحداثة» ومن خلال رواسب الشرق في الغرب، مجلى للرواية العربية مع الرواد من الذين تتلمذوا، في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، في عواصم الغرب الرأسمالي (باريس ولندن…)؛ ثمّ تواصل ذلك في أعمال أدباء ومفكرين أقاموا في الغرب خلال الأربعينيات والخمسينيات ودرسوا فيه، وكتبوا بدورهم أعمالًا روائية رائعة مثل «قنديل أم هاشم» (1944م) ليحيى حقي، و«الحي اللاتيني» (1953م) لسهيل إدريس، و«موسم الهجرة إلى الشمال» (1967م) للطيب صالح، ثمّ سيرة عبدالله العروي الذهنية «أوراق» (1989م)… إلخ.

لكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلى المكانة البارزة والمتزايدة لأنماط من التمدين في الرواية العربية في نماذجها الأخيرة. هذا بعد أن كان موضوع الغرب، من خلال صدمة اللقاء أو «صدمة الحداثة» ومن خلال رواسب الشرق في الغرب، مجلى للرواية العربية مع الرواد من الذين تتلمذوا، في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، في عواصم الغرب الرأسمالي (باريس ولندن…)؛ ثمّ تواصل ذلك في أعمال أدباء ومفكرين أقاموا في الغرب خلال الأربعينيات والخمسينيات ودرسوا فيه، وكتبوا بدورهم أعمالًا روائية رائعة مثل «قنديل أم هاشم» (1944م) ليحيى حقي، و«الحي اللاتيني» (1953م) لسهيل إدريس، و«موسم الهجرة إلى الشمال» (1967م) للطيب صالح، ثمّ سيرة عبدالله العروي الذهنية «أوراق» (1989م)… إلخ.

بالإجمال ظل موضوع المعمار والتمدين (ضمن موضوعات أخرى)، واردًا في الرواية العربية منذ بداياتها، وهو ما يتبدّى في سير الأمكنة ومظاهر المدن وخطط المدن وتجليات العمران والواجهات الأمامية والخلفية… في نطاق ما يمكن نعته بـ«المكوِّن الاجتماعي» الذي يستأثر بالعديد من النماذج في الرواية العربية. والملحوظ أن الموضوع ذاته تواصل على مدار عقود من الزمن إلى أن أخذ -منذ بدايات القرن 21- يبرز بشكل مغاير في الرواية العربية كلها. وكان لاستفحال الأزمة الاقتصادية وأشكال من الحصر (أو البلوكاج) الاجتماعي واستفحال معدلات الجهل… انعكاساته على مستوى الهندسة التعميرية وتخطيط المدن. كما أن الحراك العربي، بما ترتّب عنه من حرب وسرقة وتدمير وخراب، كان له تأثيره في المشهد الخارجي والإجمالي لمدن عربية كثيرة.

الروائي والمعماري

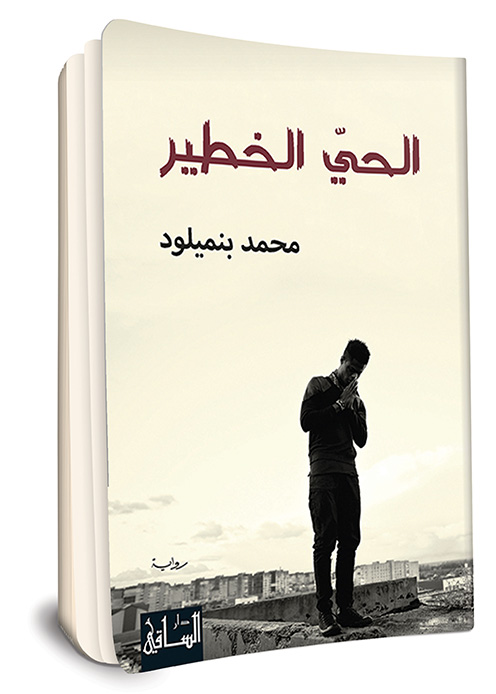

رواية «الحي الخطير» (2017م) للكاتب المغربي محمد بنميلود، من منظور عام، تلتبس بموضوع التجريف المعماري، وبما يحصل في قاع التمدين من توتّر وتصدّع. تكشف، دونما تفريط في خلفيتها المغربية من خلال بطلها مراد، عن جانب في «المجتمع الموازي والغميس» الذي يدفع إلى رد الفعل المتمثل في الإجرام. وكان هذا المجتمع في أساس السخط الاجتماعي الذي فجرّ الحراك الثوري في العالم العربي، منذ أواخر عام 2010م، من قبل شباب هم -باللغة المغاربية- من «الحائطين» أو «الحيطيست» ومن الذين لم تتبقَّ لهم إلا الحيطان المتآكلة للاتكاء عليها من أجل تمضية الوقت المتثاقل والرتيب.

لكن ليس كل من يتكلم عن المدينة أو يجعل منها خلفية أو منطلقًا أو حتى مسرحًا للأحداث… يمكن إدراجه ضمن محور «الرواية العربية وسردية التمدين والتهجين»، ثمّ إنّ مشكلات المدينة، وبخاصة في سياق ما نجم عن الاستعمار من مترتّبات، تغيّرت من ناحية الديناميات والتعقيدات والمتغيّرات… وغيرها من التحديات الحضرية والإكراهات المجتمعية التي يفرضها موضوع التمدين والمجال. المعادلة تغيّرت كليًّا، ثمّ إنّ التعاطي مع التمدين راح يفرض مقاربة مغايرة لا تستجيب لنبرة التاريخ والانطباع والموسوعية. وموضوعة الهندسة والتعمير تفرض ذاتها بأكثر من معنى؛ أمّا الروائي فملزم، هنا، بعدسات مغايرة حتى يستجيب للموضوع دونما تفريط في تضافر المرجعي مع التخييلي من جهة والجمالي/ البصري مع المجتمعي/ الثقافي من جهة موازية. فالرواية هي المنطلق وهي المختبر في آنٍ واحد.

لكن ليس كل من يتكلم عن المدينة أو يجعل منها خلفية أو منطلقًا أو حتى مسرحًا للأحداث… يمكن إدراجه ضمن محور «الرواية العربية وسردية التمدين والتهجين»، ثمّ إنّ مشكلات المدينة، وبخاصة في سياق ما نجم عن الاستعمار من مترتّبات، تغيّرت من ناحية الديناميات والتعقيدات والمتغيّرات… وغيرها من التحديات الحضرية والإكراهات المجتمعية التي يفرضها موضوع التمدين والمجال. المعادلة تغيّرت كليًّا، ثمّ إنّ التعاطي مع التمدين راح يفرض مقاربة مغايرة لا تستجيب لنبرة التاريخ والانطباع والموسوعية. وموضوعة الهندسة والتعمير تفرض ذاتها بأكثر من معنى؛ أمّا الروائي فملزم، هنا، بعدسات مغايرة حتى يستجيب للموضوع دونما تفريط في تضافر المرجعي مع التخييلي من جهة والجمالي/ البصري مع المجتمعي/ الثقافي من جهة موازية. فالرواية هي المنطلق وهي المختبر في آنٍ واحد.

قد يبدو جليًّا أن مجال الروائي مغاير، وهو مغاير حتى في حال ارتقائه بالعمارة إلى قمة النواة الدلالية المهيمنة. أمّا مدار الاختلاف كامن في اللغة الروائية، هذا وإن كانت العمارة بدورها تنطوي على لغتها المخصوصة بل تشي بنوع من «الكتابة المعاصرة» الكامنة في التوزيع الهندسي والوظيفة الهندسية كما في الكتابات التي تُعنَى باللغة الحديثة الكامنة في الهندسة المعمارية. وأطروحات «ما بعد الحداثة» ارتكزت، في شقّ أساسي منها، على العمارة؛ فهي ضمن شروط «الوضع ما بعد الحداثي» حتى نحيل إلى الكِتَاب العُمْدة في هذا المجال لصاحبه فرانسوا ليوتار.

المؤكد أن الروائي ليس مطلوبًا منه الغطس في المراجع العالمية التي تُعنَى بالتجارب المجالية المكرّسة والنظريات الكبرى والممارسات المعمارية الحديثة في المدن التي هي قيد التوسّع في العالم كله. ليس مطلوبًا منه أيضًا منافسة أحد أو مواجهة أحد في نطاق ملف المعمار. المقاربة الهندسية والمعمارية تتكئ على علم الهندسة، وبخاصة في مراجعه الكبرى الكاشفة عن تصوّرات محكمة للتمدين والتحضّر أيضًا.

غير أن ذلك لا يحول دون إنصات الروائي، وإفادته، مما يقوله المعماريون؛ ذلك أن الرواية، في أصلها، جنس قادر على أن ينفتح على أشياء كثيرة وأن يستوعب أشياء كثيرة. على هذا المستوى، وكما أومأنا في المقدمة، إننا لا نعدم في السجـلّ العربي، على مدار العقدين الأخيرين، روايات أوضح مقارنة مع العديد من الكتابات في السوسيولوجيا، والعلوم الاجتماعية عامة، في تعاطيها مع ألغام التديّن والسياسة والجنس… والتمدين. ثمّ إن المعمار، تبعًا للسياق الذي نتحرّك فيه، «منتج ثقافي- اجتماعي أكثر من كونه نتاجًا وظيفيًّا- شكليًّا»؛ كذلك المعمار، بدوره، مجلى لالتباسات الهوية وعمل الذاكرة وتقاطبات التمثيل. وهو ما يفسح المجال، أكثر، للجنس الروائي. لكن دونما تفريط في مستندات الجنس الروائي المعرفية واشتراطاته الجمالية حتى لا نجعل من الرواية مجرد ناقل لنتائج المعمار؛ وهو مـا يفرغها من سندها الذاتي المستقلّ.