المكان والعمارة والسينما.. ماذا يقدم أحدهم للآخر؟

لا يمكن بحال تجاهل العلاقات الممكنة بين فني العمارة، بوصفها فن هندسة المكان، والسينما، فن الصورة المتحركة، فكل إنتاج سينمائي لا ينتقل من مجال القوة إلى الفعل من دون هندسة معمارية مصاحبة، تُعيد إنتاج الواقع وتُهيِّئه ليغدو سينمائيًّا ومماثلًا للعوالم المتخيلة التي يستهدفها العمل، ومن دون المشهد المعماري الذي يملأ القصة بأكملها، لا يمكن نقلنا بعيدًا من واقعنا إلى العالم الذي يستدعيه الفِلْم إلى الوجود. إن التفاعل بين السينما والهندسة المعمارية؛ الهندسة الكامنة للتعبير السينمائي والجوهر السينمائي للتجربة المعمارية، هو حوار معقد ومتعدد الأوجه على نحو كبير، وكل عمل سينمائي يستدعي معماره الخاص؛ الفِلْم التاريخي يتطلب عمارة ذات طابع تاريخي، والشريط السينمائي الذي تجول فيه طائرات المستقبل يحتاج إلى عمارة تجسد شكلًا مستقبليًّا. الخلاصة أن كل لقطة تستدعي مسرحها العمراني الخاص وتفترضه.

ألفريد هيتشكوك

على الرغم من العلاقة العضوية بين العمارة والسينما، فإن المشاهد لا يتوقف في الغالب لتأملها، بل يعد العمارة عنصرًا تابعًا للعمل السينمائي أو هامشيًّا في تكوينه، في حين أن الأبنية والبيئة المكانية الموجودة في الفِلْم، أو في لقطة معينة، هي واحدة من أهم عوامل نجاحه. وصانع العمل في الأساس مصمم معماري من نوع ما، يعمل على خلق بيئة تتناسب مع القصة وتظهرها إلى الوجود.

ثمة كثير من الأعمال السينمائية التي اعتمدت في فكرتها على العمارة أو التصميم المكاني، بهدف التأثير في مشاعر المشاهد، وكيفية تقبله للأحداث؛ لأن التصميم المعماري، وكذا توزيع الفراغات على الشاشة، قادران على نقل المشاعر وتجسيدها؛ مشاعر من قبيل الخوف أو الحزن أو القلق أو حتى السعادة والأمل. وقد أتقن بعض المخرجين استغلال العمارة في أفلامهم من أجل ترسيخ المشاعر المطلوبة للمشهد؛ لعل أبرزهم في السينما العربية أنسي أبو سيف، وشادي عبدالسلام، وفي السينما العالمية ألفريد هيتشكوك قديمًا، وكريستوفر نولان حديثًا.

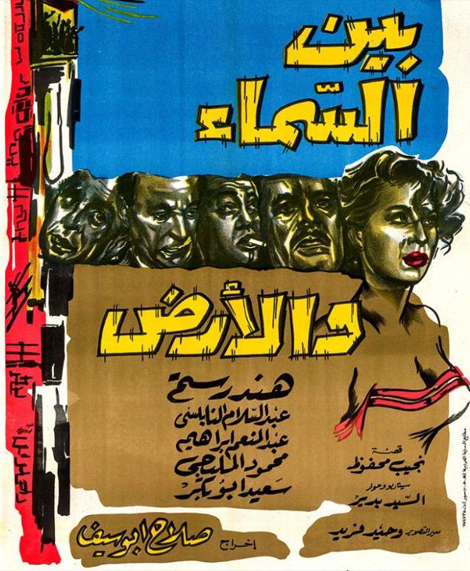

أفلام المكان الواحد

يتنوع التصميم المكاني في حضوره وتوظيفه داخل بعض الأفلام، فثمة أفلام تعتمد اعتمادًا كليًّا على المكان، بحيث تدور الأحداث جميعها داخل حدود هذا المكان، وعادة ما يمتلك المكان التأثير الأكبر داخل أحداث السرد؛ بمعنى أنه يكون ضمن الأبطال الرئيسة للعمل، إن لم يكن البطل الرئيس. في السياق نفسه من الممكن استحضار العديد من التجارب السينمائية التي كان للمكان فيها اليد العليا، التي لا يمكن بحال استبعاده من مكوناتها، في فِلْم «بين السما والأرض»، من إنتاج 1959م، قصة نجيب محفوظ وإخراج صلاح أبو سيف، يؤدي المكان الدور الرئيس في العمل، حيث يتعطل مصعد فيه مجموعة من الأشخاص لا يعرف بعضُهم بعضَهم الآخر، تعساء لكل منهم قصة وهدف مختلف في الحياة، بينهم ممثلة سينمائية (هند رستم)، وشخص مجنون (عبدالمنعم إبراهيم)، وغيرهما من الأشخاص الذين يشعرون ببؤس الحياة، وعندما يدركون أن ثمة أملًا ضعيفًا في خروجهم أحياء من المصعد، يشرعون في رؤية الحياة بصورة إيجابية، وينشأ بداخلهم الأمل وحب الحياة، وذلك بسبب اقترابهم من الموت، وإدراكهم أنهم لم يقدروا الحياة حق تقدير. المفارقة أن ثمة شخصًا آخر خارج المصعد، بائسًا أيضًا، يحاول الانتحار بالقفز من فوق سطح المبنى الذي يحوي المصعد بداخله، حتى تصل النجدة وتنقذ من تستطيع إنقاذه.

صلاح أبو سيف

من الأفلام الغربية التي يؤدي فيها المكان دورًا رئيسًا فِلْم «لا تتنفس»، من إنتاج 2016م، حيث البيت مركز الأحداث والوسيط الذي يتحرك داخله السرد. وكذا الحال أيضًا في أفلام مثل «12 رجلًا غاضبًا»، و«غرفة الهاتف»، و«المذنب». الأمر ذاته يمكن ملاحظته في فِلْم «غرفة الهلع»، من إنتاج 2002م، للمخرج ديفيد فينشر الذي يروي قصة أم وابنتها المحتجزتين في غرفة مجهزة بأعلى التقنيات خلال تعرضهم لهجومٍ من عصابةٍ تهدف لسرقة المنزل المكونِ من طوابق عدة بأحد الأحياء الرقمية في مانهاتن، وتتوالى الأحداث في محاولة من الأم للتخلص من العصابة والنجاة بابنتها المصابة بداء السكري. يظهر بوضوح من خلال متابعة الفِلْم روعة تصوير المكان، والسهولة التي أتاح فيها المخرج للمشاهد أن يكون مراقبًا مباشرًا للأحداث، حيث صُور الفِلْم باستخدام كاميراتٍ موزعة في مواقع مدروسة من المنزل، يتحكم في هذه المواقع التصميم الداخلي للمنزل وحرية الحركة في الموقع المصور، وبهذه الطريقة يتكشف الانتقال السلس للشخصيات في موقع التصوير. ولا يغيب عن ذهن المراقب استخدام الإضاءة والألوان لمضاعفة التأثر الفعلي بمجريات القصة.

بين البناية والمدينة والحارة

إذا خرجنا من إطار الغرفة الواحدة أو المكان الواحد الذي تدور فيه الأحداث، يمكننا أن نجد مستوى آخر من الحضور المعماري داخل الأفلام ترتبط فيه الأحداث بعمارة سكنية، أو بناية لها وجود فعلي على أرض الواقع. وعلى الرغم من قلة الأعمال التي يمكن إدراجها في هذا المستوى، فإننا لا نعدمها. من الأمثلة البارزة الفِلْم المصري «عمارة يعقوبيان»، من إنتاج 2006م، حيث تشير العمارة إلى بناية سكنية فعلية قائمة في وسط القاهرة؛ وقد حقق لها الفِلْم شهرة كبيرة خاصة بعد نجاحه جماهيريًّا.

في العمل يرصد المؤلف، علاء الأسواني، التحولات الخطيرة التي ألمت بالمجتمع المصري ما بين زمن الملكية وزمن ثورة 1952م، ثم في مرحلة الانفتاح الاقتصادي فيما بعد، من خلال التغيرات التي طالت العمارة وسكانها، بعدما غادرها الأرستقراطيون إلى وجهات شتى، ليحتل شققهم الضباط حتى السبعينيات من القرن الماضي وبداية مرحلة الانفتاح، ليغادروها بدورهم إلى أحياء أرقى، بينما سيشغل سطحها كثير من فقراء الأرياف الذين قدموا إلى المدينة بحثًا عن فرص للعمل أو التوظيف، فغدا مجتمع العمارة خليطًا ما بين الطبقة الوسطى والرثة.

من البناية السكنية إلى المدينة أو الحارة، يمكننا العثور على الكثير من الأفلام المرتبطة بالمكان. يُعَدّ فِلْم «مانهاتن»، من إنتاج 1979م، للمخرج وودي آلن، من الأفلام التي يؤدي فيها المكان الحجر الأساسي في القصة، حيث تتحول مدينة مانهاتن إلى الخلفية الرئيسة للشريط السينمائي الذي يصحب المشاهدين في رحلة ممتعة عبرها؛ بتناقضاتها وصورها الرومانسية المجسدة لفوضاها. سيقع المشاهد أسيرًا لسحر المدينة وعمارتها، فتبدأ رحلته مع الملصق الترويجي للفِلْم الذي يمزج بين اسم المدينة وناطحات سحابها، ليستكمل جولته في مدينة الأضواء واللافتات المنتشرة في كل مكان ومتحف جوجنهام الشهير للمعماري فرانك لويد رايت، فتظهر المدينة على أنها الوجهة المحببة للناس. ويختتم وودي آلن بالعبارة الشهيرة: يا صديقي، إنها فعلًا مدينة عظيمة، ولا أكترث لما يقوله الآخرون عنها.

في كتابها «الحارة في السينما المصرية» ترى الناقدة مي التلمساني، أن الحضور السينمائي للحارة «يكتسب صيته من أثر عام يأخذ اسمه وشهرته، ثم يأتي الفِلْم يستعير اسم الأثر واسم الحي». هذا الأثر غالبًا ما يكون مسجدًا، أو مبنى أثريًّا، وأحيانًا معلمًا شعبيًّا، كما نجد في ثلاثية محفوظ أو «حمام الملاطيلي»، و«الأقمر»، و«بيت القاضي». تمثل الحارة وحدة مكانية ذات بعد مجازي، فالحارة تمثل الوحدة الصغرى التي تلخص الحي، كما أنها تعد تكثيفًا لمتاهة المدينة المتشعبة. في السينما تتوارى الخصوصية المعمارية للحارة بوصفها مكانًا، وتتراجع في خلفية الصورة بفعل الوجود الضروري دراميًّا، والطاغي فعليًّا للممثلين والمجاميع، عندئذ تنحصر وظيفة المكان في تحديد السياق السردي للشريط السينمائي. غير أن مؤلفة الكتاب لا تنتبه إلى أن الاعتماد على الديكورات بدلًا من الأماكن الشعبية الأصلية يعود غالبًا لأسباب إنتاجية، وصعوبة التصوير في الشوارع والحارات الحقيقية، لذلك تخلو معظم أفلام السينما المصرية التي تصور الأحياء الشعبية من التفاصيل، وتكتفي بمعلم واحد أو اثنين، مثل المسجد أو المقهى أو محل الجزارة أو نافذة مشربية.

الإيهام بالتماثل مع الواقع

كان فِلْم «الكيت كات»، إنتاج 1991م، من أشهر الأفلام التي استحضرت الحارة المصرية. وربما يظن العديد من المشاهدين أنه صُور في حارة الكيت كات الفعلية، لكن الحقيقة أن الحارة بأكملها من تصميم المهندس أنسي أبو سيف، ما جعل المخرج داود عبدالسيد الذي تعاون معه في كل أفلامه عدا فِلْمًا وحيدًا، يهدي إليه الفِلْم. استلهم أنسي الديكور من معايشة المكان على مدار ستة أشهر؛ كان يذهب إلى حي الكيت كات، يجلس في أحد المقاهي، ويراقب حركة الناس وطريقة معيشتهم. وقد نجح أبو سيف في إبداع هندسة المناظر، وبناء ديكور يصل إلى أعلى درجات الإيهام بالتماثل مع الواقع، من خلال وعي كامل وإدراك حقيقي لطبيعة المكان. كانت لمساته واضحة بالذات في شقتي الشيخ حسني وفاطمة؛ حيث كان الديكور يجسد بشكل ملحوظ ما يسمى بالوظيفة الدرامية للمكان، فالجدران تحاصر ساكنيها، وتدفعهم إلى الهرب والفكاك منها.

على المستوى العالمي يمكن الاستشهاد بفِلْم المخرج جاك تاتيفيلي «وقت اللعب»، من إنتاج 1967م، الذي يقدم محاكاةً ساخرة وأنيقة للعمارة الحديثة المستقبلية في مدينة باريس. حيث يسلط الضوء على ملامح العمارة الحديثة، ونمط البناء العالمي. ففي تصور المخرج لمدينة باريس المستقبلية، قدمت العمارة الحديثة تأكيدًا إضافيًّا لمفهوم البساطة والوظيفية، وكشفت عن المكونات الهيكلية اللامعة التي استخدم فيها مواد مثل الفولاذ والنوافذ الشريطية.

وإذا شئنا مثالًا من الأعمال الدرامية (التلفازية) على الحضور المعماري للمدن، فقد كان الطابع المعماري الذي ظهرت فيه أحداث المسلسل الأشهر «صراع العروش»، من الأمور التي ساهمت في إضفاء الجو الأسطوري على العمل. حيث جاءت أماكن التصوير متوائمة مع المشاهد والأحداث بصورة مدهشة. على سبيل المثال في الموسم الأول، استُفِيدَ من اللون الهادئ والدافئ لحجارة مالطة في إسبانيا لتصوير معالم الحياة في أكثر مدينة حضرية في المسلسل، مع تسليط الضوء على مشهد الإعدام في نهاية الجزء الأول، وذلك في المعلم التاريخي فورت مانويل في مالطة. أما في الموسم السادس، فإن الأسطح الحمراء والجدران الضخمة لمدينة دوبروفنيك في كرواتيا، جعلت منها موقعًا مثاليًّا لتصوير العاصمة، وبخاصة في أثناء الحدث الأكبر والأقوى في الحلقة الأخيرة من هذا الجزء. تلك المدينة الكرواتية التاريخية مع المناطق المحيطة بها تحتوي على مواقع عدة جيدة للتصوير على الصخور التي تعلو أمواج البحر المتوسط. فعلى جرف بارتفاع 125 قدمًا وجدران بعرض 40 قدمًا تقع القلعة الأثرية لوفرايناك المدهشة، أو ما يعرف في المسلسل بالريد كيب، مكان العرش الحديدي ومركز حكم الممالك السبع.

مخرجون معماريون

إضافة إلى الحضور المعماري بمستوياته السابقة المختلفة، هناك من المخرجين من تكشف أعمالهم عن فلسفة للمكان بقدر ما تكشف عن فلسفة للإخراج؛ كانوا معماريين بقدر ما كانوا صناعًا للأفلام. يتربع على قمة هؤلاء في السينما العربية، شادي عبدالسلام صاحب فِلْم «المومياء»، إنتاج 1969م. كان شادي مهندسًا معماريًّا قبل أن يصبح مخرجًا أو مصممًا للملابس أو الديكورات. وأثر ذلك في طريقة تفكيره في بناء المشهد السينمائي. ويظهر ذلك جليًّا في «المومياء» فالسيناريو مبني دراميًّا بناءً معماريًّا، مشهد فوق مشهد، وإذا حُذِفَ مشهد واحد من مجموع المشاهد، سيظهر السيناريو مختلًّا.

في السينما العالمية؛ يعد ألفريد هيتشكوك من أكثر المخرجين الذين امتلكوا فلسفة للمكان وعملوا على توظيفها داخل أعمالهم، وقد نسبت له الموسوعة البريطانية قوله: «يجبُ على مخرج الفن أن يمتلكَ معرفةً واسعة وفهمًا عميقًا للعمارة». والمثال البارز الذي يحضر باستمرار حال مناقشة فلسفة هيتشكوك المكانية فِلْمه الشهير «النافذة الخلفية». فقد قدم في هذا العمل نموذجًا معياريًّا لحضور المكان كمحرك لمكونات السرد الرئيسة. فأحداث الفِلْم مصورة من رؤية مؤطرة بنافذة الغرفة، ومن خلال هذا المنظور يستطيع المشاهد أن يرى ما يمكن لعمارة المكان أن تؤثر به في الأحداث، فإصابة المصور (يؤدي الدور جيمس ستيوارت) تجعله مجبرًا على رؤية الأحداث من المكان نفسه كل يوم، ما يستثير فضوله لمراقبة حياة الآخرين من خلال نافذته المطلة على الجوار. في الفِلْم يتعمد هيتشكوك لفت انتباهنا وتركيزنا إلى الأشياء التي نراها كل يوم، ليقدم لنا شريطًا سينمائيًّا يعتمد على مفهوم المراقبة عبر فناء أحد المجمعات السكنية. فالعمارة كالنظرة تستطيع أن تُخلف أعظم انطباعاتها عبر مجموعة من الأجزاء والعناصر، تلك العناصر تحفز المشاهد لاستكشاف التصميم عوضًا عن الاكتفاء بمشاهدته.

في السينما العالمية؛ يعد ألفريد هيتشكوك من أكثر المخرجين الذين امتلكوا فلسفة للمكان وعملوا على توظيفها داخل أعمالهم، وقد نسبت له الموسوعة البريطانية قوله: «يجبُ على مخرج الفن أن يمتلكَ معرفةً واسعة وفهمًا عميقًا للعمارة». والمثال البارز الذي يحضر باستمرار حال مناقشة فلسفة هيتشكوك المكانية فِلْمه الشهير «النافذة الخلفية». فقد قدم في هذا العمل نموذجًا معياريًّا لحضور المكان كمحرك لمكونات السرد الرئيسة. فأحداث الفِلْم مصورة من رؤية مؤطرة بنافذة الغرفة، ومن خلال هذا المنظور يستطيع المشاهد أن يرى ما يمكن لعمارة المكان أن تؤثر به في الأحداث، فإصابة المصور (يؤدي الدور جيمس ستيوارت) تجعله مجبرًا على رؤية الأحداث من المكان نفسه كل يوم، ما يستثير فضوله لمراقبة حياة الآخرين من خلال نافذته المطلة على الجوار. في الفِلْم يتعمد هيتشكوك لفت انتباهنا وتركيزنا إلى الأشياء التي نراها كل يوم، ليقدم لنا شريطًا سينمائيًّا يعتمد على مفهوم المراقبة عبر فناء أحد المجمعات السكنية. فالعمارة كالنظرة تستطيع أن تُخلف أعظم انطباعاتها عبر مجموعة من الأجزاء والعناصر، تلك العناصر تحفز المشاهد لاستكشاف التصميم عوضًا عن الاكتفاء بمشاهدته.

عادة ما يستشهد بالمخرج الأميركي كريستوفر نولان كنموذج للسينمائيين أصحاب الفلسفات المكانية، يقول الناقد المعماري جيمي ستامب: «باتمان أكثر شخصية قادمة من عوالم الكوميكس متأثرة بالعمارة، فمدينة غوثام بعمارتها تُعَدّ عنصرًا أساسيًّا في القصة منذ البداية». حيث توصف المدينة بأنها الوجه البائس لنيويورك، وهي تعد، بما تحويه من بنايات مشيدة على الطراز القوطي، الكابوس الرجعي للمدن المستقبلية. وعلى أرض الواقع كان قصر كريستيان بيل في السلسلة أحد بيوت الملكة إليزابيث الذي شُيّد عام 1580م. وكان من أسباب اختيار القصر وجود الممر السري الذي يسمح لباتمان بالوصول إلى كهفه بخصوصية بعيدًا من أعين المتطفلين من الضيوف.

توقف كثير من المحللين أمام تصميم نولان لسجن الموت، الذي ظهر في الجزء الثالث من ثلاثية «فارس الظلام»، إنتاج 2012م. فالسجن مصمم بطريقة تمنح المسجون الأمل في الهروب، رغم استحالة ذلك، كما يولد شعورًا بضآلة السجناء أمام التصميم العملاق.

أخيرًا، إن فِلْم كريستوفر نولان، «inception»، إنتاج 2010م، لم يخلُ من توظيف العمارة، بل قام في جانب منه على فكرة التصميم المعماري المتقن؛ لأن الحلم يحتاج إلى تشييد بيئة مناسبة للقيام بالمهام المطلوبة، لذلك استعان «كوب» (الذي أدى دوره ليوناردو دي كابريو) بأحد أمهر طلاب العمارة لتصميم الحلم على شكل متاهة من دون إهمال حالات الخطر المتوقعة، بإدخال أنظمة هروب وخداع ضمن المتاهة.