يوميات كتبها شعراء وروائيون وفنانون عرب تمزج الشخصي بالعام وتنفتح فيها الذات على مناخات كثيرة

شهدت الثقافة العربية في السنوات الأخيرة طفرةً في نشر كتب اليوميات، وقد شجّعت الجائزة السنوية التي يمنحها «المركز العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق» (ابن بطوطة) في أبوظبي لهذا النوع من الأدب على إقبال الكتّاب والأدباء عليه. ومع الحجر المنزلي الذي فرضه وباء «كورونا» على ملايين الناس في العالم، لجأ كثيرون إلى تدوين يومياتهم ونشرها في الفضاءات التفاعلية والمنابر الثقافية والإعلامية.

يرى الفرنسي فيليب لوجون، الذي قضى سنوات في دراسة أدب اليوميات، أن اليوميات «كتابة سردية بالضرورة»، لكنها ليست حكايات، بل تتمثل في «تعاقب آثار محددة زمنيًّا، قد تكون أفكارًا أو أوصافًا، وهي تنفتح دون توقف على مستقبل غير متوقع يحدّ من سطوة كاتبه». ويذهب الناقد المغربي أحمد المديني، في كتابه «فِتَن كاتب عربي في باريس»، إلى أن اليوميات «ضرب من الاعتراف.. وكتابة حميمية تخاطب فيها الذات نفسها دون ادعاء، ويقوم فيها الشك والتردد مكان اليقين والمعرفة».

ليست اليوميات أدبًا حديثًا، ولا خاصًّا بشعب أو بثقافة ما دون غيرها، وإنما ذو جذور تاريخية، دوّنه أشخاص من شرائح اجتماعية مختلفة، فثمة يوميات الأدباء والعلماء والفنانين، ويوميات الثوار، ويوميات الجنود، ويوميات الساسة والقادة، ويوميات رجال الدين… إلخ. وفي العصر الحديث اشتهرت يوميات عدد من الكتّاب والفنانين المعروفين في العالم، مثل: «يوميات تولستوي»، و«يوميات مجنون» لغوغول، «أنطون تشيخوف: دفاتر سرية»، «يوميّات ومذكرات ألكسندر بوشكين»، و«يوميات فيرجينيا وولف»، و«يوميات كافكا»، و«يوميات رامبرانت»، و«يوميات فرناندو بيسوا»، و«يوميات فريدة كاهلو»، و«متشردًا بين باريس ولندن» لجورج أورويل، و«يوميات لص» لجان جينيه، و«يوميات أناييس نن».

ليست اليوميات أدبًا حديثًا، ولا خاصًّا بشعب أو بثقافة ما دون غيرها، وإنما ذو جذور تاريخية، دوّنه أشخاص من شرائح اجتماعية مختلفة، فثمة يوميات الأدباء والعلماء والفنانين، ويوميات الثوار، ويوميات الجنود، ويوميات الساسة والقادة، ويوميات رجال الدين… إلخ. وفي العصر الحديث اشتهرت يوميات عدد من الكتّاب والفنانين المعروفين في العالم، مثل: «يوميات تولستوي»، و«يوميات مجنون» لغوغول، «أنطون تشيخوف: دفاتر سرية»، «يوميّات ومذكرات ألكسندر بوشكين»، و«يوميات فيرجينيا وولف»، و«يوميات كافكا»، و«يوميات رامبرانت»، و«يوميات فرناندو بيسوا»، و«يوميات فريدة كاهلو»، و«متشردًا بين باريس ولندن» لجورج أورويل، و«يوميات لص» لجان جينيه، و«يوميات أناييس نن».

أما على الصعيد العربي، فإن أقدم يوميات خاصة مُكتشفة حتى الآن هي لمؤرخ بغداد الفقيه أبي علي بن البناء الحنبلي من القرن الخامس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، بل إنها أقدم يوميات مُكتشفة في التاريخ الإنساني قاطبةً، حسب محققها جورج مقدسي. وفي القرن الماضي اشتهرت «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم، و«يوميات علي أحمد باكثير»، و«يوميات أبي القاسم الشابي» و«يوميات غسان كنفاني». وفي الألفية الثالثة نشير إلى نماذج من اليوميات لكتّاب وروائيين وشعراء ونقّاد مثل: أمجد ناصر، ولطفية الدليمي، وسيف الرحبي، وكمال الرياحي، وفاروق يوسف، وشاكر نوري، وباسم فرات، وإبراهيم المصري، وعاصم الباشا، ومفيد نجم، وفاتن الصراف وغدير أبو سنينة.

درس بعض النقّاد هذه اليوميات وغيرها، لكن ليس على نطاق واسع، منهم الناقد حاتم الصكر في كتابه «أقنعة السيرة الذاتية وتجلياتها» الذي خصص أحد فصوله لعدد من اليوميات المجنَّسة كيوميات، منها «بطاقة إقامة في برج بابل: يوميات باريس» لشاكر نوري، «مسافر مقيم: عامان في أعماق الإكوادور» لباسم فرات، و«يوميات صعلوك» لحسين علي يونس، و«أيام الجنون والعسل» لخضير ميري، وهي يوميات ذات توجه ثقافي وأسلوب أدبي يرد فيه المجاز والبلاغة العامة كوسيلة تحقيق هدفها كما يقول الصكر.

يوميات المدن

تصحبنا لطفية الدليمي عبر كتابها «يوميات المدن»، الصادر عن دار فضاءات في عمّان، في تطواف بانورامي، إلى مدن عاشت فيها (بغداد، عمّان، باريس، زيوريخ، نقوسيا، وبيرن)، مدن معشوقة، ومدن معادية، ومدن ساحرة، وأخرى فادحة القسوة والجمال، وهي في محنة خروجها من العراق منذ 2006م، تفاديًا للوقوع في مصيدة الموت المجاني. وتسرد تجربتها في المنفى من خلال «مكابدات التيه في فندق عدن: يوميات باريسية»، تجوالها في أوربا: «زيارة آرثور رامبو: بيت في اللامكان.. والمتحف طاحونة المستحيل»، و«زيوريخ: القصيدة التي تسمى مدينة»، و«قبرص: الوليمة الأرسطية»، ومشاهداتها «ليل المتاحف في بيرن»، و«مركز الفنان بول كلي في بيرن تزاوج الفن والروح مع الطبيعة»، وحياتها وعلاقاتها «في حقيبتي سترة واقية من النوستالجيا: يوميات مع الغجر السيغان على الدانوب»، و«الكتّاب فاشيست اللحظة المارقة: مع جان كوكتو».

لطفية الدليمي

تسرد لطفية الدليمي كل ذلك في بوح شاعري جريء، وتلتقط جماليات الأمكنة ببصيرة روائية وذائقة شعرية، كما تلاحق المصاير والأفكار وإبداعات الفن والأدب وموضوعة الحب… في فندق «عدن» المتواضع، في الدائرة الباريسية الخامسة عشرة، تبدأ رحلة الكاتبة في مواجهة العدم. كان هذا الفضاء أوّل نقطة لها في التعاطي مع متاهة المدينة الكوزموبوليتانية المغوية: «حياة باريس أشبه بالكاروسيل- دوامة الخيول الدوارة في السيرك- تدوّخك وتدور بك ثمّ تباغتك بالنهاية الوشيكة لتهبط إلى الأرض، مترنحًا ووحيدًا وفي ثيابك بقايا رعشة، وفي قلبك بقايا غبطة طفولية: أنت في باريس!!..».

هذه الحياة، كما تراها الكاتبة، جذلة، سحرها عابر، مؤقّت كشمس النهار، متغيّر ومخادع، سحرها مجون الزمن في اللامكان، جنون البشر في اللازمان، كأنّ قيام الساعة آتٍ بعد بضعة أنفاس من هواء الشتاء. وتحاول الكاتبة أن تتحدى واقعيتها المرّة وعدميتها وجموحها، رغم أنها في بلد تجهل لغته، ويعاملها كطارئة عابرة ونكرة في درجة الصفر.. لكنها تكتشف في الأخير أن العدم في عدن باريس هو العدم المقرون بالاقتلاع المرير والتشرد، والمسافة ما بين كينونة ناجزة مهددة وصيرورة مستحيلة، وهو حالة من ضياع القصد والدوران في حلقة مفرغة من ضلال الخطى.

تشبّه لطفية الدليمي مدينة زيورخ السويسرية (التي تُعرف تقليديًّا بأنها عاصمة المال والجمال والهدوء والأمن) بسيدة ذات خيلاء ملكية، تلمس فضول السائح أو الزائر بأنامل من ذهب وفن، «هي المدينة الأنثى بامتياز فتنتها ودفق الحياة فيها، فهي تواجهك في اللحظة صفر من انذهالك بها وتقول بشعارها المعلن: عشها وأحبها، عشني لتحبني، هكذا تخاطبك شعاراتها الترويجية…». مدينة تغوي بدفقها الثقافي ومفاجآتها الساحرة، من لحظة الوصول إلى محطتها العريقة تبدأ آيات الفن الحداثي وما بعد الحداثي بمحاورة فضول زائرها.

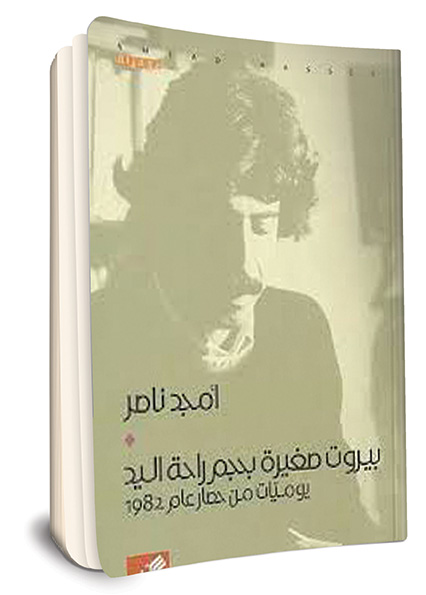

بيروت صغيرة بحجم اليد

أمجد ناصر

يرصد أمجد ناصر في كتابه «بيروت صغيرة بحجم اليد»، الصادر عن الدار الأهلية في عمّان، وقائع حصار القوات الإسرائيلية لبيروت عام 1982م يومًا بيوم، ويسجل تفاصيل سلسلة البطولات والمهانات التي واكبت ذلك الحصار لعاصمة عربية شُبّه حصارها بنهاية مصغّرة للعالم، وتكاثفت عليها نيران القصف التي تجاوز فيها المحتل حدود الانتقام.

«أكملت بيروت يومها السابع تحت الحصار. مرّت الأيام بطيئةً، رهيبةً كأنها سنوات. كان أكثر الأيام فظاعةً هو يوم السبت الماضي، حيث حرثت الطائرات شوارع وأحياء بيروت الغربية على مدى ثماني عشرة ساعة متواصلة بأثلام صغيرة متعامدة. الهدير وانقضاض الطائرات ثم الانفجارات التي تزلزل الأرض. أناس يركضون ذاهلين في كل الاتجاهات… يهرولون في الشوارع ويحتمون بمداخل البنايات كأنها سترد عنهم أطنان الحديد الناري الذي يندلع من السماء، ولكن ما أن تدير الطائرات رؤوسها في اتجاه آخر حتى يعودوا إلى الركض مجددًا… لا أدري إلى أين؟».

«أكملت بيروت يومها السابع تحت الحصار. مرّت الأيام بطيئةً، رهيبةً كأنها سنوات. كان أكثر الأيام فظاعةً هو يوم السبت الماضي، حيث حرثت الطائرات شوارع وأحياء بيروت الغربية على مدى ثماني عشرة ساعة متواصلة بأثلام صغيرة متعامدة. الهدير وانقضاض الطائرات ثم الانفجارات التي تزلزل الأرض. أناس يركضون ذاهلين في كل الاتجاهات… يهرولون في الشوارع ويحتمون بمداخل البنايات كأنها سترد عنهم أطنان الحديد الناري الذي يندلع من السماء، ولكن ما أن تدير الطائرات رؤوسها في اتجاه آخر حتى يعودوا إلى الركض مجددًا… لا أدري إلى أين؟».

جاءت هذه اليوميات طازجةً، من دون تزويق أو تزوير، ولا يدعي صاحبها، الذي عاش الحصار من داخله، مع غيره، بطولة من أي نوع، يتباهى بها، أو يبتز بحكاياتها سواه، أو يعمل بموجبها على إضفاء شرعية ما على مسلكياته اللاحقة، أو يسخّرها أداة تشهير بآخرين، بل تحدث فيها عن خوفه وتردده وانتظاراته وانكساراته وخيباته. ولعل هذا، كما يقول إلياس فركوح، يشكل بطولةً أخلاقيةً في المقام الأول، بطولة وموقفًا يتوازيان مع كل أشكال استنفاد رصيد الماضي باجتراره.

يوميات في الشمال الأوربي

فاروق يوسف

تشكّل يوميات الشاعر والناقد التشكيلي فاروق يوسف «لا شيء لا أحد: يوميات في الشمال الأوربي»، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ودار السويدي للنشر والتوزيع في أبوظبي، خلاصة تجربة روحية عاشها بضراوة، وحاول أن يقبض من خلالها على لحظات بعينها من تلك التجربة… اللحظات التي شعر بأنها الأكثر تعرضًا للهلاك، ولفتك الزمن، وهي مزيج مما اقترحته عليه الحواس مجتمعةً، وهو القادم من عالم صاخب أثقلته الحروب «هناك دائمًا من ينتظرني، حكاية، قصيدة أو جملة موسيقية، يقول المسافر مطمئنًا، ولكن يد صديق تمتد هي غاية أبعد من أن تنال. غير أنني وقد حلمت بالأصدقاء، لم أكن أحلم بصديق إلا إذا كان إلهامًا إلهيًّا. فالصداقة قدر، مثلها مثل الشعر والرسم والموسيقا. هذه الهبة لا يمكن مواجهتها إلا بالشكر. لقد نلت كفايتي من الأصدقاء ولم أكن أطمع بالمزيد. غير أن ذلك لا يمنع القدر إذا وقع. وهذا ما خبرته حيث كانت متاهتي تجود بالمفاجآت دائمًا».

إن ما كتبه يوسف في هذا الكتاب ليس محاولةً لتسجيل وقائع عاشها في السويد، بل تجسيد لحساسية جمالية وهبته الإحساس بوجوده وسط هذا الكون، وهو جزء من اعتذار طويل يعكس الداخل الإنساني الهارب من صقيع المنفى الأوربي، وجهنم مسقط الرأس معًا، إلى عالم الذات في اتساق الخارج مع الداخل. وفيما انتمى الجزء الأول من الكتاب إلى النثر، الذي يخلو من لعبة التلفيق ليهب القارئ أوقاتًا من الصفاء الحقيقي، فقد تمثلت تأملاته وخواطره عن ذاته وعالمه في الجزء الثاني بسطور شعرية ليتحول الشعر إلى شريك فيه.

من الشرق إلى الغرب

سيف الرحبي

يضعنا الشاعر سيف الرحبي، في كتابه «من الشرق إلى الغرب»، الصادر عن منشورات «دبي الثقافية» أمام نكهتين: نكهة الشرق وثقافته وبيئته الطبيعية والاجتماعية، وفي المقابل نكهة الغرب وثقافته، وربما تعقيداته وبساطته، مستحضرًا عوالم شديدة الثراء، في أربعة نصوص تمزج الشعر بالنثر، يبث فيها شجونه وانطباعاته، وخواطره التأملية وتساؤلاته، ولمحات تعبق بالتاريخ والتذكار والفلسفة، ويجمع الزمان والمكان وبينهما الإنسان، مانحًا القارئ، مثلما في كل كتاباته «إحساسًا جديدًا بما يجري في العالم من حوله، وشعورًا بالمآلات الموحشة لحياة البشر، من جهة، وبضرورة التمسك بالحب والأمل والشعر/ الإبداع من جهة أخرى»، حسبما يرى الشاعر عمر شبانة. وتتداخل في الكتاب، من جهة أخرى، سيرة الطفولة الشخصية للرحبي، مع سيرة العالم منذ طفولته حتى مآلاته الأخيرة، فيمتزج الشخصي والخاص بالعامّ من شؤون البشرية، وكأنّ الشاعر حارس قيم البشر وأخلاقهم العالية المثالية، وحارس الطبيعة وعناصرها التي تتلاشى مع مرور الزمن.

يبدأ الكتاب بـ«يوميات الجزر الآسيوية»، ثم «النسر يصطاد العاصفة»، و«حين أشرق طفل من روحه»، وينتهي إلى «يوميات قرية ألمانية». لكن الرحبي يبقى مشدودًا إلى مكانه العُماني حتى لو كان في الشرق أو في الغرب: «من الجبل الأخضر إلى نزوى/ من الجبل الأخضر/ منحدرًا إلى طريق نزوى/ المسورة من الجهات/ ريح ساخنة تهب على شجر السدر الذابل/ والنخيل».

والكتاب يُقرأ بخفة وبمستويين، كما يقول الشاعر يوسف أبو لوز، مستوى الرحبي القادم، ومستوى الرحبي المغادر.. ويُقرأ أيضًا على عادة الرحبي نفسه في جلوسه التـــأملي بالقرب من صالة الاستقبال في الفندق، حيث العالم في حالة ذهاب وإياب.

الشامي الأخير في غرناطة

يكتب النحات والروائي والقاص عاصم الباشا، المولود في بوينيس آيرس لأم أرجنتينية وأب سوري في كتابه «الشامي الأخير في غرناطة: دفتر يوميات وكتابات تسنّت» الصادر عن دار السويدي للنشر والتوزيع، يومياته في مدينة غرناطة الإسبانية، التي يقيم فيها منذ سنوات، لاجئًا من شرقنا بحثًا عن الهواء، حيث تستهويه الحمراء، والبيازين وكل آجرة فيها يعرفها، والمسجد في قرطبة، والمئذنة في إشبيلية، والتواءات الأزقّة، وبريق العيون السمر، والحمام. لكنه يرفض أن تحتويه الآثار، مؤكدًا، بلغة إشراقية، «أنها من جملة التراكم المعرفي، تفصيل في صياغة الهوية، كلما اطردت المعرفة اتسعت رحابة الهوية وقدرتها على التفهم. اثنان يضعان لها الحدود والشروط: الجاهل والمستفيد من الصفقة»، و«كل حي متحوّل، والثابت مدعاة للموت. حتى الجثة في حالة صيرورة، ما من ثابت دائم.. وهنا يكمن الفارق».

وخلاصة ما يمكن قوله عن هذه اليوميات أنها جريئة، صادمة في بعض مواقفها، لكنها إنسانية النزعة، إبيقورية المزاج، كتبها عاصم الباشا ليحرر اللغة من سلطة الفكر، وسلطة الخطاب القمعي، وسلطة الاستعمال الاستهلاكي والنفعي لها، وكأنه شخص لا يريد من أحد شيئًا سوى مطارحة المزاج للمزاج. لكن هذه المجانية تبدو من جهة أخرى في ذروة شعورها بالمسؤولية عندما يتحدث الفنان عن الفن، الفنان المبدع الذي يعبّر في فنه وكتابته عن الألم الإنساني.

إخوتي المزينون بالريش

تدوّن الكاتبة والمترجمة الفلسطينية غدير أبو سنينة، في كتابها «إخوتي المزينون بالريش»، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ودار السويدي، يومياتها من قلب تجربتها في أميركا اللاتينية مع الناس، عاديين ومثقفين، باعةً وتجارًا وكتّابًا بعضهم مهاجرون من أصول شامية، وغيرهم من السكان الأصليين في نيكاراغوا، حيث تقيم الكاتبة، وكذلك في كوبا وبورتوريكو والمكسيك وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا، حيث أتيحت لها فرصة السفر والاحتكاك بالناس في بلدان تلك القارة الأميركية، وبخاصة في أميركا الوسطى.

تعرِّفنا أبو سنينة في هذه اليوميات إلى عوالم مدهشة تفيض بصور البساطة والجمال والأسطورة، فهي تنقل ما أثارها وعلق في ذاكرتها، خلال إقامتها وتجوالها، من مجريات المجتمعات هناك بثقافاتها وعاداتها وتقاليدها بدقة وشغف ووعي بقيمة الاختلاف الحضاري والتمايزات الثقافية، إضافةً إلى فضح جرائم الاستعمار الإسباني، ونقد جميع الاحتفالات المؤيدة لها، دون أن تهمل تتبع العناصر المستجدة على تلك المجتمعات التي حملها إليها المهاجرون الشاميون، من فلسطينيين وسوريين ولبنانيين، ممن تحول بعضهم إلى أبطال وأيقونات وطنية في القارة اللاتينية، وهو ما جعل هذه اليوميات عبارة عن بحث غير مقصود عن الجالية العربية، وتاريخ هجرتها وأنشطتها وعددها.

اليوميات التي يتضمنها هذا الكتاب ممتعة جدًّا، تقرن الأقاصيص اللافتة، والأخبار الطريفة والمؤثرة بالمعرفة الذكية بالمجتمعات التي تتكلم عنها، وهي كتابة تعكس صدق تجربة الكاتبة، على مدى سنوات طويلة، في عالم الاغتراب اللاتيني، وحرارة اللقاء الإنساني بين الجماعات المختلفة.