في الكتابة وفي كتابة السوسيولوجيا… الفن العظيم لا وطن له

يجادل زيغمونت بومان، الفيلسوف الأكثر إثارة للجدل منذ التسعينيات إلى وفاته، في أنّ كتابة السوسيولوجيا ليست دائمًا دعوة لصياغة حلول، بقدر ما هي كسر قواعد ودعوة لتخطي الحواجز المرئية، نحو كنهها وجوهرها، عادًّا أن مفهوم علم الاجتماع يرمي إلى استيعاب جوهر الوضع الإنساني وتجسيده، منطلقًا من أسس تاريخية ومقاربة شعرية لمفاهيم مركزية لعلم الاجتماع، يتنقل زيغمونت بومان إلى أكثر من تيار أدبي ومدرسة فلسفية ومنظر فكري، ويستدعي تجارب كتاب وفلاسفة ومفاهيم مركزية في فلسفات الحداثة وما بعد الحداثة. يرى بومان، أنّه لا يوجد خيار بين طُرق «ملتزمة» وطرق «محايدة» في الفعل السوسيولوجي. فالسوسيولوجيا التي لا تلتزم ببؤس البشر هي في رأيه سوسيولوجيا مستحيلة.

حاجتنا إلى التفكير هي ما تجعلنا نفكر. (تيودور أدورنو)

يعلق ميلان كونديرا في كتابه فن الرواية(1) على مهمة الكتابة مستشهدًا بمأثور الشاعر التشيكي جان سكاسيل(2) حول مأزق الشاعر الذي لا يستطيع أن يكتشف إلا الأبيات الشعرية التي «توجد دائمًا في أعماقنا»، قائلًا: «يعني فعل الكتابة للشاعر تخطِّي الجدار التي تختفي وراءه الأشياء «دائمة الوجود». وهكذا فإنّ مهمة الشاعر لا تختلف عن عمل التاريخ(3)، فهو أيضًا أقرب إلى الاكتشاف منه إلى الاختراع». فالتاريخ، مثل الشعراء، يكشف الغطاء في مواضع جديدة عن الإمكانات البشرية الخفية حتى الآن. وما يفعله التاريخ في واقع الأمر هو رسالة الشاعر. وحتى ينهض الشاعر بهذه الرسالة، لا بد من أن يرفض تقديم حقائق معلومة مسبقًا ومستهلكة، تكون في العادة حقائق «واضحة»؛ لأنها سطحية. فلا يهُم ما إذا كانت مثل هذه الحقائق «المفترضة مسبقًا» ثورية أو معارضة، مسيحية أو إلحادية، ولا يهم كذلك إن كانت كذلك في حقيقتها أو معلن عنها لكي تكون كذلك. ومهما كانت تسمية هذه الحقائق، فإنها ليست ذلك «الشيء الخفي» الذي يدعو الشاعر إلى اكتشافه، بل هي أجزاء في الجدار التي تُعنى رسالة الشاعر بتحطيمها. فالمتحدّثون باسم الواضح والبديهي و«كلنا نؤمن، أليس كذلك» ما هم إلا شعراء مزيفون حسب ميلان كونديرا.

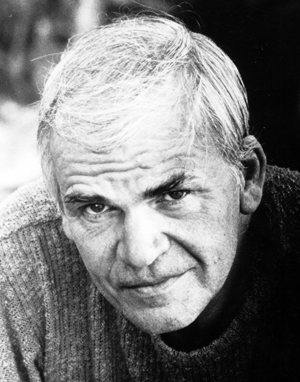

ميلان كونديرا

ومن دون شك تبدو هذه الكلمات جريئة وواضحة: فكثيرًا ما يتحدثون عن مأزق الشاعر ويوكلون إليه المهمة الصعبة. ولكن ما علاقة، إن وجدت علاقة بالأساس، رسالة الشاعر برسالة علماء الاجتماع؟ فنحن علماء الاجتماع لا نكتب القصائد، ومن يفعل ذلك منا في بعض الأحيان فيكون ذلك قصد أخذ إجازة من مشاغلنا المهنية. ولكن، إذا أردنا ألا نلقى مصير «الشعراء المزيفين»، وكرهنا أن نكون «علماء اجتماع مزيفين»، فينبغي لنا أن نقترب كما يقترب الشعراء الحقيقيون من الإمكانات البشرية الخفية، ولذلك علينا أن نحطم جدران الواضح والبديهي، جدران الموضة الأيديولوجية السائدة في عصرنا هذا، تلك الموضة التي يجد الناس في شيوعها دليلًا على أهميتها. إن تحطيم مثل هذه الجدران هو رسالة علماء الاجتماع كما هو رسالة الشعراء، وذلك يعود لسبب واحد؛ أنّ هاته الجدران تزيّف الإمكانات البشرية مما يحول دون الكشف عن خُدعها.

ربما كانت الأبيات التي يبحث عنها الشاعر «تقبع دائمًا هناك». ومع ذلك، لا سبيل إلى التأكد من الإمكانات البشرية التي يكتشفها التاريخ. فهل يحمل البشر بالفعل إلى الأبد – وهم صانعو التاريخ ومصنوعيه، أبطاله وضحاياه، المقدار نفسه من الإمكانات التي تنتظر الوقت المناسب لكشفها؟ أم أنّ التعارض بين الاكتشاف والإبداع، كما يشهد التاريخ، لا وجود له، ولا معنى؟ وإذا كان التاريخ عملية لا نهائية من الإبداع الإنساني، أفليس التاريخ، للسبب (والغرض نفسه)، عملية لا نهائية من اكتشاف الإنسان لنفسه؟ أليس النزوع إلى كشف/ ابتداع إمكانات جديدة على الدوام، وتوسيع قائمة الإمكانات المكتشفة بالفعل والمتحقّقة في الواقع هو المقدرة الإنسانية الوحيدة التي لطالما كانت موجودة على الدوام، وتوجد على الدوام «بالفعل هناك»؟ وبالطبع فإن السؤال عمّا إذا كانت الإمكانية الجديدة إبداعًا أم «مجرّد» اكتشاف حققّه التاريخ إنما هو سؤال ينشغل به بكل تأكيد كثير من العقول المدرسية الفلسفية. ولكن، أما التاريخ نفسه فلا ينتظر إجابة، ويستمر على أكمل وجه وأحسنه من دون حاجة إلى إجابة.

أعظم ميراث خلفه نيكلاس لومان(4) لزملائه علماء الاجتماع هو مفهوم الإبداع الذاتي. ويرمي هذا المفهوم إلى استيعاب جوهر الوضع الإنساني وتجسيده. وكان اختيار المصطلح نفسه فعلًا من أفعال خلق أو اكتشاف الصلة بين التاريخ والشعر (كقرابة متوارثة أكثر منها ترابطًا مختارًا). إنّ الشعر والتاريخ تياران متوازيان (متوازيان بالمعنى اللّاإقليدي المستوي المحكوم بهندسة بولاي ولوباتشفيسكي) من الإبداع الذاتي للإمكانات البشرية، حيث يكون الإبداع الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الاكتشاف، بينما يكون اكتشاف الذات الفعل الرئيس للإبداع. أما علم الاجتماع، من وجهة نظرنا، فهو تيار ثالث، يجري في توازٍ مع هذين التيارين، أو على أقل تقدير هذا ما ينبغي أن يكون علم الاجتماع إذا ما أراد أن يبقى داخل الوضع الإنساني الذي يحاول أن يستوعبه ويجعله قابلًا للفهم، وهذا ما حاول علم الاجتماع أن يحققه منذ نشأته، رغم انحرافه مرارًا وتكرارًا عن المحاولة عندما اعتقد خطأ أنّ الجدران التي تبدو في ظاهرها منيعة ومحصّنة هي الحدود النهائية للطاقة الإنسانية، وعندما حاد عن طريقها ليُطمئن قادة الحصن العسكري والجنود الذين تحت إمرتهم، بأن الحدود، التي رسموها لفصل المناطق المحظورة على الجنود، لن تنتهك.

صرخة حرب

ألفريد دو موسيه

منذ نحو قرنين من الزمان، قال ألفريد دو موسيه(5): إنّ «الفنانين العظماء لا بلد لهم». كانت هذه العبارة قبل قرنين من الزمان مقولة نضالية، وصرخة حرب، فهذه الكلمات دوّنت في خضم الضجيج الذي يصمّ الآذان من أبواق الحرب التي دقّتها الوطنية اليافعة الساذجة، المتعجرفة الشرسة. آنذاك، كان كثير من الساسة يكتشفون مهامهم في بناء أمم/ دول تقوم على قانون واحد ولغة واحدة ورؤية واحدة للعالم وتاريخ واحد ومستقبل واحد. كان كثير من الشعراء والرسامين يكتشفون رسالتهم في تغذية براعم الروح القومية، فيحيون التراث القومي الذي مات منذ زمن بعيد أو يبتدعون تراثًا جديدًا لم يعش من قبل، ويمنحون الأمة التي لم تصبح أمة واعية بوجودها على أكمل وجه قصص الأسلاف الأبطال وألحانهم وصورهم وأسماءهم، يمنحونها شيئًا يشترك فيه الجميع ويحبونه ويعزونه للارتقاء من فكرة مجرد العيش معًا إلى مرتبة الانتماء المشترك، فتفتح أعين الأحياء على روعة الانتماء وجماله، وتنشأ الرغبة في ذكر الموتى، وإجلالهم، وفي الانضمام إلى حراسة إرثهم. من هذا المنطلق، تحمل مقولة ألفريد دو موسيه العلامات الدالة على التمرد أو الدعوة إلى حمل السلاح: وإنها تدعو كذلك زملاءه الكتّاب إلى رفض التعاون مع مشروع الساسة، وأولئك الأنبياء والمبشرون بالحدود ذات الحراسة الشديدة والخنادق التي تعج بالسلام. ولا أعلم إذا كان موسيه قد عرف عن طريق الحدس قدرات قاتلي الأخ من نوع الأخوّة التي نوى السياسيون القوميون والأيديولوجيون أن يبنوها، أم إذا كانت كلماته مجرد تعبير عن اشمئزاز المفكر واحتقاره للآفاق الضيّقة والمياه الراكدة وللذهن المحدود التفكير. على أي حال، عندما نقرأ الآن، ونحن نفيد من الإدراك المتأخر، عبر عدسة محدبة ملطخة ببقع سوداء من التطهير العرقي والإبادة والمقابر الجماعية، يبدو أنّ كلمات موسيه لم تفقد أهميتها ومهمتها الصعبة وضرورتها الملحّة، ولم تفقد كذلك أيًّا من قدرتها على إثارة الجدل. فهي تستهدف الآن، كما كان شأنها في الماضي، جوهر رسالة الكُتّاب، وتتحدّى ضمائرهم بالمسألة الحاسمة حول مهمة الكاتب.

خوان غويتيسولو

بعد موسيه بقرن ونصف تقريبًا ظهر خوان غويتيسولو(6)، أعظم الكتاب الإسبان المعاصرين تقريبًا ليطرح القضية مرة أخرى. ففي مقابلة حديثة نشرت في جريدة لوموند تحت عنوان «معارك خوان غويتيسولو»(7)، يوضح غويتيسولو أنه ما إن قبلت إسبانيا في الماضي، باسم التقوى المسيحية وفي ظل تأثير محاكم التفتيش، بهوية قومية ضيقة جدًّا، حتى صار البلد، قبيل نهاية القرن السادس عشر، «صحراء ثقافية». وعلينا أن نشير هنا إلى أن غويتيسولو يكتب بالإسبانية، لكنه عاش في باريس وفي الولايات المتحدة سنوات عدة، قبل أن يستقر في نهاية المطاف في المغرب. وعلينا أن نلمّح أيضًا إلى أنه لا يوجد أيّ كاتب إسباني آخر تُرجمت كثير من أعماله إلى العربية، لماذا يا ترى؟ لم يراود غويتيسولو أي شك في حقيقة السبب عندما قال: «القرب والبعد يخلّفان موضعًا متميزًا، فكلاهما ضروري». فمع أن لكل واحد منهما سببًا مختلفًا، يُلتمس حضور هاتين السمتين في علاقته بوطنه الأم إسبانيا واللغة التي اكتسبها، العربية والفرنسية والإنجليزية، وهي لغات البلدان التي صارت على التوالي أوطانه البديلة.

قضى غويتيسولو جزءًا كبيرًا من حياته بعيدًا من إسبانيا، ولذلك لم تعد اللغة الإسبانية تمثّل له الأداة المألوفة تمامًا في التواصل اليومي العادي البسيط، ولم تعد أيضا الأداة الطيعة التي تستدعي التفكير والتأمل. أمّا قربه وعلاقته الحميمة بلغة الطفولة فلم تتأثر، وما كان لها أن تتأثر، لكنّها قد اكتملت بالبعد. صارت اللغة الإسبانية «الوطن الحقيقي في منفاه»، أرض يعرفها، ويشعر بها، ويعيشها من الداخل، لكنها؛ لأنها صارت أيضًا بعيدة، زاخرة بالمفاجآت والاكتشافات المثيرة. فتلك الأرض القريبة / البعيدة تناسب الفحص الهادئ المجرّد الذي لا يعرف التحيز (sine ira et studio)، فتكشف عن المزالق والإمكانات غير المجربة التي يستعصى علينا رؤيتها في الصور الشائعة، وتبرز مرونة لم نتصور وجودها من قبل، وتقرّ بالتدخل الإبداعي وتدعوه. إنّ هذا الجمع بين القرب والبعد هو ما ساعد غويتيسولو على إدراك أنّ الانغماس غير الانعكاسي في لغة من اللغات محفوف بالمخاطر، ذلك الانغماس الذي يجعله المنفى مستحيلًا، يقول غويتيسولو: «إذا عاش المرء في الحاضر فحسب، فإنه يخاطر بالزوال مع الحاضر». فالنظرة «الخارجية» المجردة إلى لغته الأم هي التي سمحت له بأن يتخطى الحاضر الزائل على الدوام، وبأن يثري لغته الإسبانية بطريقة ربما كان يصعب تصورها، أو لم يكن من الممكن تصورها. لقد أعاد في شعره ونثره مصطلحات قديمة، مصطلحات مهجورة منذ زمن بعيد، وهكذا نفض عنها الغبار الذي كان يكسوها، وأزال صدأ الزمن، ووهب الكلمات حياة جديدة لم يتصورها أحد من قبل (أو طوتها صفحة النسيان زمنًا طويلًا).

تدبر السفر

جاك دريدا

في الممر العكسي (Contre-allée)، وهو كتاب صدر بالاشتراك مع كاثرين مالابو، يدعو جاك دريدا إلى التفكير في السفر، أو، لكن بأكثر دقة، إلى «تدبّر السفر(8)»، أي تدبر ذلك النشاط الفريد الذي يتمثّل في الرحيل والابتعاد من البيت والذهاب بعيدًا تجاه المجهول، مُجازفًا بكل المخاطر والملذّات والأخطار التي يخفيها «المجهول» (بما في ذلك المجازفة بعدم العودة). تستحوذ على دريدا فكرة «الغياب عن المكان»، وثمة مبرر يجعلنا نفترض أنّ هذا الاستحواذ وُلد عندما كان جاك دريدا في الثانية عشرة من عمره عام 1942م؛ إذ طُرد من المدرسة التي جاءتها أوامر من إدارة حكومة فيشي في إفريقيا الشمالية بتطهيرها من التلاميذ اليهود، وهكذا بدأ «المنفى الدائم» لجاك دريدا. فمنذ ذلك الحين، وزّع دريدا حياته بين فرنسا والولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة كان رجلًا فرنسيًّا، أمّا في فرنسا، على الرغم من محاولاته المضنية، كانت لهجته الجزائرية التي اكتسبها في طفولته تخترق لهجته الفرنسية الرفيعة، كاشفة نقطة سوداء يخفيها أستاذ السوربون العظيم (وهذا، كما يعتقد بعضٌ، هو السبب الذي جعل دريدا يمجِّد عظمة الكتابة، ويؤلف أسطورة الأسبقية ليعضد أحكامه القيمة). ومن الوجهة الثقافية، اضطرّ دريدا إلى أن يظل «بلا دولة» ( أي بلا جنسية). وهذا لم يَعْنِ، مع ذلك، أنّه لم يكن له وطن ثقافي، بل العكس هو الصحيح: فالافتقار إلى جنسية ثقافية ترتبط بدولة بعينها يعني امتلاك المرء لغير وطن، وقدرة ذاتية على بناء وطن في مفترق الطرق بين الثقافات. لقد صار دريدا هجينًا ثقافيًّا، وظل على تلك الحال، أما «وطنه في مفترق الطرق» فقد بُني من اللغة. لقد اتّضح أن بناء وطن في مفترق الطرق الثقافية هو أفضل وسيلة ممكنة لوضع اللغة في اختبارات قلّما تجتازها في مكان آخر، لاستكشاف سماتها التي لا نلحظها ولا ندقق فيها، ولاستكشاف الأشياء التي بمقدور اللغة أن تفعلها والوعود التي تقطعها على نفسها ولا تستطيع أن تفي بها أبدًا. من هذا الوطن في مفترق الطرق جاءت الأنباء المثيرة والمضيئة عن تعددية المعنى واستحالة تحديده (في كتابه الكتابة والاختلاف(9))، وعن عدم نقاء الأصول المتفشي «في كتابه في علم الكتابة(10)»، وعن العجز الدائم للتواصل «في كتابه بطاقة بريد»(11).

كاثرين مالابو

يقال: إنّ رسالتي غويتيسولو ودريدا تختلفان عن رسالة موسيه، كلَّا! فهذا ليس صحيحًا. فالروائي والفيلسوف يذهبان كلاهما إلى أن الفن العظيم لا وطن له، بل إن الفن، مثل أهل الفن، ربما يكون له أوطان عديدة، وبالتحديد له أكثر من وطن. ففحوى الحديث هنا هو كيف يكون المرء داخل الوطن وخارجه في الوقت نفسه، جامعًا بين القرب الحميم والنظرة النقدية التي يمتلكها في العادة من يكون خارج الوطن وبين الارتباط والتجرّد، وهذه طريقة ربما يعجز أهل الاستقرار عن تعلّمها. إنّ تعلّم هذه الطريقة هو الفرصة التي يمنحها المنفى، فالمرء يكون في المنفى اصطلاحًا، أي في المكان وليس منه. تكشف حالة عدم التقيّد بالمكان الناتجة من هذا الوضع أنّ الحقائق الطبيعية المتعلقة بالوطن من صنع الإنسان وتدميره لها، وأنّ اللغة الأم تيار لا نهائي من التواصل بين الأجيال، وكنز من الرسائل التي تفوق دومًا في ثرائها أيّة قراءات لها، وتظلّ بانتظار من يفضي بمكنونها.

جورج ستاينر

وصف جورج ستاينر(12) كلًّا من صمويل بيكيت(13) وخورخي لويس بورخيس(14) وفلاديمير نابوكوف(15) بأنهم أعظم الكتّاب بين معاصريهم. ويرى ستاينر أن ما يجمع بينهم، وما جعلهم جميعًا من العظماء، يتمثل في أن كلًّا منهم كان ينتقل في يسر وبسهولة على حدّ سواء في «بيتهم» وفي عوالم لغوية عدَّة، لا عالمًا واحدًا (ومن باب التذكير، نقول: إن عبارة «العالم اللغوي» إطناب وحشو في الكلام؛ فالعالم الذي يعيش فيه كل واحد منا إنما هو عالم «لغوي»، ولا يمكن أن يكون غير ذلك: عالم يتألف من الكلمات، فالكلمات تضيء جزر الأشكال المرئية في البحر المظلم للأشكال غير المرئية، وتميّز بقع الدلالة المبعثرة في الكتلة عديمة الشكل لما لا دلالة له. والكلمات هي التي تقسّم العالم إلى طبقات الأشياء التي يمكن تسميتها، وتكشف ما بينها من قرابة أو عداوة، ومن قرب أو بعد، ومن ألفة أو نفور. وما دامت وحدها في الميدان، فإنها ترفع مثل كل هذه الأشياء إلى مرتبة الواقع، والواقع الوحيد الذي يقبع هناك). فالمرء بحاجة إلى أن يحيا ويزور ويعرف عن قرب أكثر من عالم حتى يكتشف الابتكار الإنساني وراء أي بنية للعالم تبدو مهيبة وقاهرة، ويكتشف مدى الاحتياج الشديد إلى الجهد الثقافي الإنساني، وندرك فكرة الطبيعة وقوانينها وضروراتها. كل ذلك لا بد منه حتى نستجمع، في النهاية، الشجاعة والعزيمة على الإسهام في ذلك الجهد الثقافي عن علم، مدركين مخاطره ومزالقه، وعدم محدودية آفاقه ونهايتها.

إمكانية لا يمكن اجتنابها

يعني الإبداع (والاكتشاف كذلك) دائمًا كسر قاعدة ما، فاتباع القاعدة إنما هو مجرد إجراء عادي روتيني، وتكرار للشيء نفسه، لا فعل من أفعال الإبداع. ويرى أهل المنفى أن كسر القواعد ليست مسألة اختيار حر، بل إمكانية لا يمكن اجتنابها. فأهل المنفى ليسوا على دراية كافية بالقواعد السائدة في البلد الذي يطؤونه، ولا يُشيدون بها بدرجة كافية تجعل جهودهم في اتباعها والامتثال إليها تبدو أصيلة ومستحسنة. أما البلد الأصلي الذي تركوه، فقد سجّل خروجهم إلى المنفى كخطيئة أولى، التي في ضوئها يمكن أن يُدوّن كل ما يمكن أن يفعله الآثمون فيما بعد، ويؤخذ ضدّهم بوصفه دليلًا على كسر القواعد. وهكذا يغدو كسر القواعد، عمدًا أو سهوًا، سمة مميزة لأهل المنفى. وهذا لن يحبب فيهم على الأرجح أهل البلد في أي مكان يطؤونه في حياتهم. ولكن تكمن المفارقة في أن هذا يسمح لهم بأن يجلبوا إلى البلدان كافة التي يطؤونها مواهب وهبات هم في أشد الحاجة إليها حتى وإن لم يكونوا على دراية بها، مواهب وهبات ما كان بوسعهم أن يحصلوا عليها من مصدر آخر.

دعوني أوضح ذلك: إن «المنفى» الذي نناقشه هنا ليس بالضرورة حالة من حالات الحركية المادية للجسد، فربما تتضمن هذه الحركية الرحيل من بلد ما إلى آخر، لكنها لا تتضمّن الرحيل بالضرورة. ففي مقالة لها بعنوان «المنفى»(16)، توضح كريستين بروك روز أن السمة المميزة لكل أنواع المنفى، ولا سيما منفى الكُتّاب (المنفى الذي تفصح عنه الكلمات، ويصير تجربة قابلة للتواصل)، هي رفض الاندماج، والإصرار على الوقوف على مسافة من المكان المادي، واستحضار مكان من صنع المرء في ذهنه، مكان مختلف عن المكان الذي يستقر فيه الناس هنا وهناك، مكان مختلف عن الأماكن التي رحل المرء عنها، ومختلف عن الأماكن التي وصل إليها. فالمنفى لا يستمد تعريفه من علاقته بأي فضاء مادي بعينه أو من التعارض بين عدد من الفضاءات المادية، بل من الموقف المستقل الذي يتبناه المرء تجاه الفضاء المادي نفسه. وهنا تطرح بروك روز السؤال الآتي:

«أليس كل شاعر أو كل روائي «شعري» (من أهل الاستكشاف والبحث عن الكمال) من أهل المنفى الذين يستكشفون من الخارج صورة مبهجة محببة في عين العقل، صورة للعالم الصغير الذي أبدعه، في الفضاء الذي تستغرقه الكتابة الإبداعية والفضاء الضيّق الذي تستغرقه القراءة؟ هذا النوع من الكتابة، الذي يكون غالبًا في نزاع مع الناشر والجمهور، هو آخر الفنون الإبداعية التي تحيا في عزلة بعيدًا من مخالطة الناس ومعاشرتهم. «إنّ الإصرار الثابت على البقاء» بعيدًا من مخالطة الناس ومعاشرتهم وعدم قبول الاندماج إلا بعد الاندماج والمقاومة المؤلمة الموجعة التي يبديها المرء تجاه الضغط المهين الذي يمارسه المكان القديم أو الجديد والدفاع المستميت عن الحق في الاختيار والحكم على الأشياء، والإيمان بالإبهام واستحضاره -كل هذه المواقف- تمثّل، إذا جاز التعبير، السمات الجوهرية لحياة «المنفى». فكل هذه المواقف -تأمل جيدًا- تشير إلى الموقف وإستراتيجية الحياة المتبعة، إلى حركية روحية لا حركية مادية.

يصف ميشال مافيزولي(17) في كتابه عن البداوة العالم الذي نحيا فيه جميعنا هذه الأيام بأنه «أرض عائمة» يلتقي عليها «أفراد واهنون بواقع نافذ» `porous reality. في هذه الأرض، لا يصلح سوى مثل تلك الأشياء والأفراد الذين يتّسمون بالميوعة والغموض والصيرورة الدائمة والتجاوز الدائم للذات. أمّا «التجذّر»، إن وجد في الأصل، فلا يمكن أن يكون إلا في حالة ديناميكية، إنه بحاجة إلى إعادة التأكيد وإعادة التشكيل كل يوم، تحديدًا عبر الفعل المتكرِّر «للتغريب الذاتي» (self-distantiation)، ذلك الفعل التأسيسي «للوجود في السفر(`being In travel) على الطريق، بعد أن قارنا جميعًا بسكان عالم اليوم بالبدو الرحل . وها هو جاك أتالي(18) في كتابه دروب الحكمة(19) يقارننا نحن البشر جميعًا، نحن سكان هذا العالم في هذه الأيام، بالبدو الرحّل. ويذهب إلى أنه بعيد من ترحال البدو في خفة وسهولة، وطيبتهم، وودّهم، وكرم ضيافتهم للغرباء الذين يلقونهم في طريقهم. لا بد من أن يكون البدو على يقظة دائمة، وأن يتذكروا أن مخيماتهم عرضة للخطر، فلا أسوار لها، ولا خنادق تحميها من الدخلاء المتطفلين، والأهم أن البدو، في صراعهم من أجل البقاء في عالم البدو، لا بد من أن يعتادوا في حياتهم حالة من التيه الدائم، والمُضي في طرق مجهولة الاتجاه وزمن قطعها من دون أن يهمهم أكثر من الخطوة التالية أو العبور إلى جهة أخرى. لا بدّ من أن يركزوا كل انتباههم على تلك المساحة الصغيرة من الطريق التي لا بد من أن يقطعوها قبل غروب الشمس.

إنّ «الأفراد الواهنون» `Fragile individuals’ الذين كُتب عليهم أن يسلكوا حياتهم في «واقع تنفذ إليه الموائع من كل مكان» أشبه بمن يتزلّجون على جليد عائم. ويذكر رالف والدو إمرسون في مقالة له بعنوان «في الحذر» أنّ «سلامتنا في سرعتنا». فالأفراد، الواهنون وغيرهم، يحتاجون إلى السلامة ويرغبون فيها ويطلبونها، ومع ذلك يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يحتفظوا بسرعة عالية في أفعالهم. فإذا كان الجري بين عدّائين متقدمين، فإن خفض السرعة يعني إمكانية التخلّف، أما إذا كان الجري على جليد عائم، فإن خفض السرعة يعني التهديد الحقيقي بالغرق، وهكذا تتربع السرعة على قمة قيم البقاء. لا تهدي السرعة، مع ذلك، إلى التفكير: أي لا إلى التفكير الرشيد، ولا إلى التفكير على المدى البعيد بأي حال من الأحوال. يتطلّب الفكر وقفة واستراحة، كما يتطلب «أن يأخذ المرء وقته»، يراجع الخطوات التي قطعها بالفعل، ويتدبّر المكان الذي وصل إليه، وحكمة (أو ربما حماقة) الوصول إليه. يأخذ التفكير عقل المرء بعيدًا من مهمته، ومن الجري الدائم والحفاظ على السرعة العالية مهما كان الأمر، وفي غياب الفكر، فإنّ التزلج على الجليد العائم بصفته قدر «الأفراد الواهنين» في «واقع تنفذ إليه الموائع من كل مكان» ربما يُساء فهمه بسهولة على أنه مصيرهم.

الجري على جليد عائم

إن الخلط بين القدر والمصير، كما يصر على ذلك ماكس شلير(20) في كتابه نظام العشق (ORDO AMORIS)، خطأ جسيم: «مصير المرء ليس قدره… فالافتراض بأن القدر والمصير شيء واحد يسمى جبرية». إنّ الجبرية خطأ في التقدير؛ ذك لأن القدر له «أصل طبيعي مفهوم بالأساس». ومع أن القدر لا يتعلق بالاختيار الحر، ولا سيما الاختيار الحر الفردي، فإنه «ينشأ عن حياة إنسان أو شعب». وحتى يدرك المرء كل ذلك، ويلاحظ الفرق والفجوة بين القدر والمصير، ويتجنب فخ الجبرية، فإنه بحاجة إلى موارد لا يسهل الحصول عليها في أثناء الجري على جليد عائم: «إجازة» للتفكير، ومسافة تسمح بتمحيص طويل. ويحذرنا شلير عندما يقول: «إن صورة مصيرنا تتضح فقط في الآثار المتواترة التي تبقى عندما نتحول عنها». ومع ذلك، فالجبرية رؤية تؤكد نفسها وتجعل «التحوّل عما يقوم به المرء»، وهو شرط لا غنى عنه للتفكير، يبدو عديم القيمة، ولا يستحق الجهد والمحاولة.

أخذ المسافة، وأخذ الوقت لفصل المصير والقدر، لتحرير المصير من القدر، لجعل المصير حرًّا في مواجهة القدر وتحدّيه: هذه هي مهنة علم الاجتماع. وهذا ما يمكن أن يفعله علماء الاجتماع، إذا ما سعوا بوعي وبتأنٍّ وبجدٍّ إلى إعادة صياغة المهنة التي انضموا إليها وجعلوها قدرهم ومصيرهم. فإذا كانت الإجابة «علم الاجتماع هو الحل»، فماذا يكون السؤال؟ هكذا يتساءل أولريش بيك ويقرُّ في كتاب السياسة في مجتمع المخاطر(21). ويبدو أن بيك قد وضع يده على لب القضية قبل ذلك بعدة صفحات عندما قال: إن الأمر يتعلّق بإمكانية وجود ديمقراطية تتجاوز «حكم الخبراء»، وهي ديمقراطية «تبدأ بالنقاش واتخاذ القرار حول ما إذا كنا نريد الحياة في الظروف المتاحة». تقع على هذه الإمكانية علامة استفهام، لا لأن أحدًا ما قام عن عمد وسوء قصد بغلق الباب أمام مثل هذا النقاش، ومنع اتخاذ قرار رشيد، فقلما كانت حرية التعبير أو الاجتماع لمناقشة أمور تتعلق بالمصلحة العامة كاملة وغير مشروطة في الماضي مثلما هي الآن. فالديمقراطية التي يعتقد بيك أنها واجبة، مع ذلك، تحتاج إلى أكثر من مجرد حرية رسمية للتعبير وإصدار القرارات حتى تبدأ بداية جادّة. كما أننا نحتاج أيضًا إلى أن نعلم ما الذي نحتاج إلى الحديث عنه، وبما ينبغي أن تتعلق به القرارات التي نصدرها. وكل ذلك يحتاج إلى أن نفعله في مجتمعنا بحالته القائمة، مجتمع تكون فيه سلطة الخطاب واتخاذ القرارات حكرًا على الخبراء الذين يملكون وحدهم الحق في إبداء الرأي في الفرق بين الواقع والعجيب، وفي فصل الممكن عن المستحيل (ويمكننا القول: إن الخبراء بطبعهم هم أناس «يفهمون الحقائق الموضوعية»، وهم أناس يتعاملون مع الحقائق كما تأتيهم، ويعتمدون أقل الطرق خطورة في العيش معها).

يفسّر بيك السبب وراء عدم سهولة هذا الأمر، وانعدام احتمالية سهولته في المستقبل إذا لم نفعل شيئًا في سبيل ذلك في كتابه مجتمع المخاطر: نحو حداثة أخرى(22). يقول في ذلك بيك: «ما يمثّله الطعام للجوع، هو ما يمثّله الحد من المخاطر أو الاستهانة بها للوعي بالمخاطر». ففي مجتمع كانت تستحوذ عليه الحاجة المادية بالأساس، لم يوجد مثل هذا الخيار بين «الحدث من» البؤس و«الاستهانة به»، ففي مجتمعنا الذي تستحوذ عليه المخاطر لا الحاجات، لا مكان لهذا الخيار، والناس في مخاطرة كل يوم. فلا يمكن أن نخفف من حدّة الجوع بنفي الجوع؛ ففي الجوع لا تنفك الصلة بين المعاناة الذاتية وسببها الموضوعي؛ فالصلة واضحة بنفسها ولا يمكن نفيها. بيد أن المخاطر، على العكس من الحاجات المادية، ليست تجارب ذاتية، فهي على الأقل، لا «تُعاش» بشكل مباشر إلا إذا انتقلت عبر المعرفة، وربما لا تصل أبدًا إلى عالم التجربة الذاتية، فربما يقلل المرء من أهميتها أو ينفيها مباشرة قبل وصولها، كما أن إمكانية منعها من الوصول تزداد هي الأخرى مع حجم المخاطر.

وعليه فإن علم الاجتماع هو حاجة ملحّة اليوم أكثر من أي وقت مضى. فالوظيفة التي يحتلّ فيها علماء الاجتماع مكانة الخبراء، وظيفة استعادة الصلة بين الألم الموضوعي والتجربة الذاتية، صارت ضرورية ولا غنى عنها على نحو يفوق أي وقت مضى، وإن كان من غير المرجح عن أي وقت مضى أن تؤدّي هذه الوظيفة من دون مساعدتهم المهنية، ما دام أداؤها عن طريق المتحدثين والمتمرسين في مجالات الخبرة الأخرى صار مستبعدًا تمامًا، فإذا تعامل كل الخبراء مع المشكلات العلمية، وتمركزت كل معرفة الخبراء حول حلقها، فإن علم الاجتماع فرع من معرفة الخبراء التي تناضل من أجل حل مشكلة عملية، ألا وهي الاستنارة التي تستهدف الفهم الإنساني. وربما كان علم الاجتماع مجال الخبرة الوحيد الذي تغلّب على وألغى التفرقة التي سنّها ديلتاي بين التفسير الموضوعي والفهم الذاتي (كما بين بيير بورديو في كتابه بؤس العالم(23)).

أن يفهم المرء قدره يعني أن يعي اختلاف قدره عن مصيره. وفهمُ المرء قدره يعني أن يعرف الشبكة المعقدة للأسباب التي أتت بذلك القدر واختلافه عن ذاك المصير. فحتى يعمل المرء في العالم (لا أن يخلقه العالم) لا بد من أن يعرف كيف يجري العالم. تُخاطب الاستنارة التي بوسع علم الاجتماع أن ينقلها أفرادًا أحرارًا قادرين على الاختيار. ويتمثّل هدفه المباشر في إعادة نقاش قضية التفسير التي يُزعم أنها حُسمت وانتهت، ومن ثمّ الارتقاء بالفهم. فتشكيل الذات وتوكيدها لدى الأفراد، ذلك الشرط الأولي لمقدرتهم على تحديد إذا ما كانوا يريدون تلك الحياة، أو ما قيل لهم إنه قدرهم، هو ما يمكن، نتيجة للاستنارة السوسيولوجية، أن يكتسب قوة وفاعلية وعقلانية. وربما تربح قضية المجتمع المستقل مع قضية الفرد المستقل، فليس بوسعها إلا أن يربحا معًا أو أن يخسرا معًا.

في كتاب تدهور الغرب(24)، يقول كورنيليوس كاستورياديس: «المجتمع المستقل، أي المجتمع الديمقراطي الأصيل، هو مجتمع يشك في كل شيء موجود، ولهذا السبب يحرّر إبداع المعاني الجديدة. في مثل هذا المجتمع، كل الأفراد أحرار في أن يبدعوا ما يشاؤون (وما يستطيعون) من المعاني لحياتهم». يصير المجتمع مستقلًّا بالفعل عندما «يعرف، ويجب أن يعرف، أنه لا توجد معانٍ قطعيّة، وأنه يعيش فوق سطح الفوضى، وأنه هو نفسه فوضى تبحث عن شكل ما، ولكن شكل لا يثبت أبدًا». إن غياب المعاني المضمونة، وغياب حقائق مطلقة، وغياب قواعد مُقدّرة للسلوك، وغياب حدود مُقدّرة بين الصواب والخطأ، وغياب القواعد المضمونة للفعل الناجح، هو الشرط الذي لا بدّ منه، في الوقت نفسه، لوجود مجتمع مستقل حقًّا والأفراد الأحرار بمعنى الكلمة، فالمجتمع المستقل وحرية أعضائه متلازمان يشترط كل منهما الآخر. ولا يعتمد الحشد الذي ربما تحقّقه ديمقراطية الأمن والفردية على مقاومة المصادفة المزمنة والريب الذي يعانيه الوضع الإنساني، بل على الاعتراف بهذا الوضع ومواجهة عواقبه من دون تردد.

إذا كان علم الاجتماع السائد الذي ولد وتطور تحت رعاية الحداثة الصلبة قد انشغل بأحوال الطاعة والامتثال لدى البشر، فإن الاهتمام الرئيس لعلم الاجتماع وفق الحداثة السائلة لا بدّ من أن يتمثل في تعزيز الاستقلال والحرية. ومن ثمّ فإن علم الاجتماع هذا لا بدّ من أن يضع كلًّا من الوعي الذاتي والفردي، والفهم والمسؤولية في بؤرة اهتمامه. فمن منظور أهل المجتمع الحديث في مرحلته الصلبة، كانت المقابلة الرئيسة بين الامتثال والانحراف، أما المقابلة الرئيسية في المجتمع الحديث في المرحلة الراهنة من السيولة واختفاء المراكز، تلك المقابلة التي يجب التصدي لها لتمهيد المسؤولية والبحث عن مأوى لا يحتاج فيه المرء إلى أن يتحمّل مسؤولية أفعاله. إنّ ذلك الجانب الآخر من المقارنة، الباحث عن مأوى، اختيار مُغْرٍ وإمكانية واقعية. فها هو ألكسيس دي توكفيل(25) (في الجزء الثاني من كتابه الديمقراطية في أميركا(26)) يذكرنا بأنّ الأنانية، تلك الآفة التي تصيب البشرية في كل الحقبات التاريخية التي تعيشها، إذا ما «نخرت بذور الفضائل كافة»، فإن الفردية، وهي مصيبة حديثة من الطراز الأول وجديدة كل الجدة، لا تجفف سوى «مصدر الفضائل العامة». فالأفراد الذين ابتلوا بهذه المصيبة منشغلون بمصالحهم الصغرى، تاركين «المجتمع العظيم إلى قدره المحتوم». وقد زاد الإغراء بفعل ذلك إلى حدّ كبير منذ أن دوّن دو توكفيل ملاحظته باختصار وعلى عجل.

عيش محفوف المخاطر

إن العيش بين وفرة متنوعة من القيم والأعراف وأساليب الحياة المتنافسة، من دون ضمان موثوق بأن المرء على الطريق الصحيح، إنما هو عيش محفوف بالمخاطر، ويتطلب ثمنًا سيكولوجيًّا غاليًا، فلا عجب أن جاذبية الاستجابة الثانية، جاذبية الاختباء من متطلّبات الاختيار المسؤول، تزداد قوة يومًا بعد يوم. وهذا ما عبّرت عنه جوليا كريستيفا في كتابها أمم بلا قومية(27) عندما قالت: «ما أندر الأشخاص الذين لا يستحضرون مأوى بدائيًّا لتعويض ما يعانونه من تشويش واضطراب». فدائمًا نحلم بحالة من «التبسيط العظيم»، ونهيم بعفوية وتلقائية في عجائب النكوص، وأبرزها الحالة الجنينية في رحم الأم والبيت الآمن الذي تحيط بيه الأسوار. البحث عن مأوى بدائي هو «آخر» المسؤولية، مثلما كان الانحراف والتمرد كلاهما «آخر» الامتثال والطاعة. وقد أخذ الحنين هذه الأيام إلى مأوى بدائي يحلّ محلّ التمرّد، الذي لم يعد خيارًا معقولًا الآن. وهذا ما أوضحه بيير روزانفالون في تصدير جديد لكتابه القديم الرأسمالية الطوباوية(28) عندما قال: إنه لم يعد هناك من «سلطة قائدة تخلع السلطة القائمة وتحل محلها vis-a-vis»، ويبدو أنه لم يعد هناك من مجال لفكرة التمرّد، كما تؤكد ذلك الجبرية الاجتماعية في علاقتها بظاهرة البطالة. فما أكثر أعراض المرض وأوضحها، ولكنها، كما يؤكد بيير بورديو مرارًا وتكرارًا، تبحث بلا جدوى عن تعبير شرعي في عالم السياسة. وما دامت تعجز عن التعبير عن نفسها بوضوح، فلا بد من أن نستشفها، بطريقة غير مباشرة، من انفجارات الجنون العنصري وسُعار الخوف المرضي من الأجانب، وهي أبرز أشكال الحنين إلى مأوى بدائي. أمّا البديل المتاح، الرائج أيضًا، للطباع القبلية الجديدة التي تحتفي بتقديم كبش الفداء والتعصّب المسلح، الخروج من السياسة والانسحاب وراء الأسوار المنيعة التي تحيط بالمجال الخاص، فلم يعد جذّابًا، والأهم أنه لم يعد استجابة كافية للسبب الحقيقي للمرض.

في هذه اللحظة، وما يبشّر به من إمكانات التفسير الذي يعزّز الفهم، يستعيد علم الاجتماع وعيه على نحو يفوق أي وقت مضى في تاريخه. وها هو بيير بورديو يذكّر قرّاءه في كتابه بؤس العالم أنه حسب التراث الأبوقراطي(29) القديم الذي ما زال يحتفظ بأصالته يبدأ الطب الأصيل بالاعتراف بالمرض الخفي: «حقائق لا يتحدّث عنها المريض أو ينسى ذكرها للطبيب»، أما ما يحتاج إليه علم الاجتماع في هذه الحالة فيتمثّل في «كشف الأسباب البنيوية التي لا تكشفها الأعراض والكلام إلا عبر تشويهها، فالمرء يحتاج إلى أن يدرك حقيقة آلام النظام الاجتماعي التي صدت سردية البؤس الكبير (كما يقال غالبًا) بينما ضاعفت في الوقت نفسه الفضاءات الاجتماعية التي توفر ظروفًا مواتية للنمو غير المسبوق لألوان البؤس الصغير كافة.

إنّ تشخيص المرض لا يعني علاجه: تنطبق هذه القاعدة العامة على التشخيصات السوسيولوجية بالقدر نفسه الذي تنطبق على التشخيصات الطبية، لكن علينا أن نلاحظ أن مرض المجتمع يختلف عن الأمراض الجسدية في جانب مهم جدًّا؛ ففي حالة وجود نظام اجتماعي مريض، فإن غياب تشخيص كافٍ (عبر استبعاده أو نبذه من خلال النزوع إلى تهوين المخاطر كما أوضح أولريش بيك) يمثل عنصرًا مهمًّا، وربما عنصرًا حاسمًا في المرض. وهذا يذكرنا بالمقولة الشهيرة التي ساقها كورنيلوس كاستورياديس عندما أكد أن المجتمع يمرض حينما يكف عن الشك في نفسه. ولا يمكن أن يشفى من مرضه ما دام لا يرتاب في نفسه، ولا سيما أن المجتمع –سواء أكان يدري أم لا– مستقل (فمؤسساته من صنع الإنسان، وربما من تدمير الإنسان)، وهذا التعليق لعملية الشك في الذات يحول دون الوعي بالاستقلال بينما يعزز وهم التبعية وما تنطوي عليه من عواقب مدمرة لا يمكن تفاديها. إن البدء من جديد في الشك يعني قطع شوط كبير نحو العلاج، فإذا كان الاكتشاف، في تاريخ الوضع الإنساني، يعني الإبداع، وإذا كان التفسير والفهم، في التفكير في الوضع الإنساني، شيئًا واحدًا، فإن التشخيص والعلاج، في محاولات تحسين الوضع الإنساني، يندمجان.

عبّر بيير بورديو عن ذلك ببراعة في خاتمة كتابه بؤس العالم قائلًا: «إن الوعي بالآليات التي تجعل الحياة مؤلمة، وغير صالحة للعيش، لا يعني تحديدها، فالكشف عن المتناقضات لا يعني حلها». لكنه، في ضوء الشك في الفاعلية السوسيولوجية، لا يمكن إنكار آثار السماح لمن يعانون باكتشاف إمكانية ربط معاناتهم بالأسباب الاجتماعية، ولا يمكن استبعاد الآثار المترتبة على نمو الوعي بالأصل الاجتماعي لعدم السعادة «في تجلياتها كافة، بما في ذلك أكثرها خصوصية وسرية». ويذكرنا بورديو أنه ما من شيء أقل براءة من سياسة «دعه يعمل»(30) (laissez faire). فمشاهدة بؤس البشر في رباطة جأش، وتهدئة وخز الضمير بتعويذة الشعار السياسي الطقسي الذي يقال له بالإنجليزية «تينا»(31) TINA («ما من بديل»)، تعني المشاركة في الجريمة. فمن يشارك عن قصد أو عن غير قصد في حجب الحقائق وإخفاء الجريمة أو حتى إنكار طبيعة النظام الاجتماعي المتبدلة والعارضة واللّاحتمية التي يصنعها الإنسان، ولا سيما النظام المسؤول عن البؤس، إنما يقترف جريمة الفساد الأخلاقي، جريمة رفض مدّ يد العون لشخص في شدة وخطر.

تستهدف دراسة علم الاجتماع وكتاباته الكشف عن إمكانية العيش المشترك على نحو مختلف، في بؤس أقل أو من دون بؤس على الإطلاق، إمكانية نحظرها أو نتجاهلها أو لا نؤمن بها. والإصرار على عدم رؤية هذه الإمكانية، وعدم طلبها، ومن ثم قمعها، إنما هو جزء من بؤس البشر، وعامل أساس في استمراره من دون انقطاع. إنّ الكشف عن هذه الإمكانية لا يحدد وحده مسبقًا استخدامها، بل إنّ الإمكانات، حين نكتشفها، ربما لا نثق بها بما يكفي لتجريبها في الواقع. إنّ الكشف هو بداية الحرب على بؤس البشر، لا نهايتها. بيد أنه لا يمكن شن تلك الحرب بعزيمة جادة، فضلًا عن فرصة نجاحها الجزئي على الأقل، إلا بكشف الحرية الإنسانية والاعتراف بها، عندئذ يمكن استخدام الحرية استخدامًا كاملًا في مقاومة المصادر الاجتماعية لألوان البؤس كافة، بما في ذلك أكثر ألوان البؤس خصوصية وفردية.

لا يوجد خيار بين طُرق «ملتزمة» وطرق «محايدة» في الفعل السوسيولوجي. فالسيوسيولوجيا التي لا تلتزم ببؤس البشر هي سوسيولوجيا مستحيلة. والبحث عن موقف محايد من الوجهة الأخلاقية بين أصناف السوسيولوجيا هذه الأيام، أصناف كثيرة تمتد من التحرر المفرط أو الإيمان الراسخ بفكرة الجماعة والمجتمع، إنّما هو بحث بلا جدوى. فربما ينكر علماء الاجتماع، أو ينسون، ما لأعمالهم من آثار في «رؤى العالم»، وأثر ذلك في الأفعال المشتركة، كل ذلك على حساب فقدان مسؤولية الاختيار التي يواجهها كل إنسان كل يوم. تتمثل وظيفة علم الاجتماع في التحقق من أن الاختيارات تحظى بحرية أصيلة، وأن تبقى أصيلة، وتزداد أصالة، ما بقيت البشرية.

المصدر:

- Bauman, Zygmunt, on writing, Sociology, Theory, Culture & Society 200 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 17 (1): 79-90 [0263-2764(200002)17:1;79-90;011536]

______________________________________________________________________________________________________

الهوامش:

- يعدّ كتاب فن الرواية لميلان كونديرا أحد أهم الكتب النقدية التي تتطرّق إلى تاريخ الرواية، ويرى كونديرا أن تحوّل الفلسفة من شكلها المألوف إلى شكل روائي باعتبار أن الرواية أقدر من الفلسفة على استيعاب كينونة الإنسان. (المترجم)

- جان سكاسيل (7 فبراير 1922م – 7 نوفمبر 1989م) شاعر تشيكي، كان معاديًا للنظام الشيوعي، ترتبط قصائده بشكل وثيق بتقاليد وطبيعة المنطقة التي عاش فيها ، جنوب مورافيا. (المترجم)

- يرى هايدن وايت في كتابه الشهير (تاريخ التاريخ؛ المخيلة التاريخية في أوربا القرن التاسع عشر) أنَّ ثمّة محتوى بنيويًّا يكمن وراء المستوى السطحيّ الذي تبديه النصوص التاريخية. وهذا المحتوى الشعري والألسني الذي يدعوه وايت «العنصر الميتا تاريخي»؛ يعمل في الأساس كإطار مفهومي حاكم (بارادايم) لما يجب أن يكون عليه التفسير التاريخي اللائق. (المترجم)

- نيكلاس لوهمان (8 ديسمبر 1927م في لونيبورغ – توفي 6 نوفمبر 1998م) عالم اجتماع ألماني، عرف بمفهوم الإبداع الذاتي ومؤسس نظرية النظم الاجتماعية، وقد وقع نقد هذه النظرية والتصور من قبل هابرماس الذي يعارضها بنظرية الفعل التواصلي. (المترجم)

- شاعر فرنسي، ينتمي أدبيًّا إلى الرومانسية، عرف بكتابه «اعترافات طفل من القرن» وهو يمثل سيرته الذاتية، انتقده أرتور رامبو كثيرًا وعدَّ أعماله مجرّد لغو وثرثرة مجازية.

- كاتب ومستشرق إسباني، يُعَدّ من أكثر المدافعين عن الثقافة العربية في الأوساط الغربية، ودورها في نهضة إسبانيا المعاصرة.

- Les Batailles de Juan Goytisolo’ in Le Monde of 12 February 1999),

- تستخدم المفكرة غياتري سبيفاك هذا المفهوم وتطوّره ليصبح قصد الترحال Destinerrance وهي كلمة كانت عنوان محاضرة ألقتها في معرض الكتاب الدولي بتونس سنة 2017م، وقصد الترحال كلمة صاغها دريدا للتعبير عن إمكانية عدم وصول رسالة إلى وجهتها المقصودة، وترى الدكتورة هاجر بن دريس أنّ انسب ترجمة لهذا المصطلح هي قصد الترحال. (المترجم)

- L’écriture et la différenc.

- de la grammatologie.

- la carte postale.

- ناقد وكاتب أميركي– فرنسي، يحسب له إعادة ردّ الاعتبار للنقد والأدب.

- مسرحي وأديب إيرلندي، حاصل على جائزة نوبل للأدب، تعدّ مسرحيته «في انتظار غودو» العمل الأكثر شهرة له.

- ناقد وشاعر أرجنتيني، عدَّه النقّاد من أهم كتاب القرن العشرين، تعدّ روايته الصانع من أهم أعماله الروائية.

- كاتب روسي – أميركي، متأثر بالحركة الحداثية، تتميز أعماله بالتأصيل اللغوي للحياة اليومية في أعماله الروائية، إضافة إلى الصور الذهنية والمعقّدة.

- Brooke-Rose, christine : Exsul, Poetics Today, Vol. 17, No. 3, Creativity and Exile: European/American Perspectives I (Autumn, 1996), pp. 289-303.

- In Du nomadisme: vagabondages initiatiques ,1997.

- كاتب ومنظر سياسي ودبلوماسي فرنسي، كان مستشارًا للرئيس فرنسوا ميتران.

- Chemins de sagesse : Traité du labyrinthe, fayard, 1996.

- فيلسوف وكاتب ألماني، لديه كثير من الإسهامات في الظاهرتية، كان والده لوثريًّا ووالدته أورثوذوكسية يهودية، وفي أثناء مرحلة المراهقة، انعطف إلى الكاثوليكية ربما بسبب مفهومها عن الحب . نحو سنة 1921م أصبح، على نحو متزايد، حياديًّا. (ويكيبيديا)

- Politik In der Risikogesellschaft .

- Risikogesellschaft: Auf Dem Weg In eine andere Moderne.

- Bourdieu, pierre, la misère du monde, éditions de seuil, paris, 1993.

- le delabrement de l’occident.

- مؤرخ وكاتب فرنسي، اهتم بالسياسة عن طريق التأريخي بوعيها فلسفيًّا، سنة 1831م أرسلت الحكومة الفرنسية ألكسيس دو توكفيل وغوستاف دي، لدراسة نظام السجون في أميركا والاطلاع عليها، في رسائله المتأخرة يوضح توكفيل أنه رفقة غوستاف قد قاموا باستغلال منصبهم الرسمي كغطاء لدراسة وتجميع معلومات حول الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أميركا، خلال الأشهر التسعة التي قضوها، بعد عودتهم إلى فرنسا قدّموا تقريرًا تحت عنوان «نظام العقاب في الولايات المتحدة الأميركية وآليات تطبيقه في فرنسا» Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France.

- يعدّ من أهم كتب ألكسيس دو توكفيل، وقد قام فيه بدراسة اجتماعية ونقدية للمجتمع الأميركي خلال القرون السبعة وما تبعها من نقل وتبعات عليه.

- risteve, julia, Nations without nationalism, Columbia university press, 1993.

- Rosanvallon, Pierre, Le capitalisme utopique, Le Seuil.

- يعدّ أبو الطبّ، وينسب له القسم الشهير الذي يقسم عليه جميع الأطباء قبل مزاولتهم لعملهم.

- دعه يعمل، دعه يمرّ، وهو مصطلح اقتصادي وسياسي، ويعني عدم تدخّل الحكومة في السوق والتجارة، وهو مبدأ رأسمالي تدعمه الحكومات الليبرالية الرافضة لتدخلّها في الحياة الاقتصادية.

- There is no alternative (TINA) وهي عبارة وقع صياغتها من جانب مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا العظمى بين 4 مايو 1979م و 28 نوفمبر 1990م، وقد استعملتها لتوضح أنّ اقتصاد السوق هو أنسب وأمثل نظام اقتصادي فعّال، وقد رأى المعارضون أنّها دعوة لرأسمالية معولمة، إلغاء التنظيمات والأعمال الخيرية. وقد استندت مارغريت تاتشر في توظيفها لهذا الشعار على أسس أخلاقية أكثر منها سياسية، عادَّةً أنّ السلوك الإنساني الأخلاقي يستند إلى حرية الاختيار من قبلهم.