في تفكيك ظاهرة «المحو»: حين تنسى الجزائر رأسمالها الرمزي العالمي

لماذا يا ترى وصلت الجزائر المعاصرة إلى هذا الباب المسدود، ثقافيًّا وهوياتيًّا؟ هناك دون شك خلل عضوي أصاب مفاصل مؤسسات الدولة المستقلة؛ مما جعل الانهيار وشيكًا وخطيرًا. في هذا المقال، سنحاول أن نقف عند بعض الأسباب الثقافية والفلسفية التي ساهمت في انسداد أفق المعاصرة والحداثة في الدولة الجزائرية المستقلة، مع أن الجزائر كان يمكنها أن تكون بلدًا ناجحًا على شاكلة إفريقيا الجنوبية أو ألمانيا أو إسبانيا أو البرتغال؛ لما تملكه من مقومات أساسية مادية وبشرية وثقافية تسمح لها بالقفز على التخلف وركوب قطار المعاصرة والعصرنة.

لكن!!

على مدى أزيد من نصف قرن من عمر الجزائر المستقلة، أي منذ 5 يوليو عام 1962م تاريخ الاستقلال، لم تتمكن القوى المؤسساتية التي تحكمت في مصير البلد إنْ على المستوى الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي أو الهوياتي، من بناء إنسان قادر على الانخراط بشكل إيجابي وعقلاني داخل المحيط العام الذي يعيش فيه وله، أي الفضاء المغاربي والإفريقي والمتوسطي والعالمي والدفع به للإسهام في تطوير بلده والفضاء الذي يتموقع فيه هذا البلد.

قد يكون التاريخ المنتصر عقبة في التقدم؟

قد تُحقق بعض الشعوب انتصارات عسكرية كبيرة في مرحلة زمنية معينة من تاريخها، وهو ما حدث للجزائر، وبذكاء مشترك، ونعني بالذكاء المشترك- الجمعي هنا هو ذلك الذكاء الذي تصنعه الأجيال المتعاقبة بحساسياتها وبأحلامها المختلفة دون إقصاء، ويحق لهذه الشعوب المنتصرة أن تعتمد هذا الانتصار طاقةً إيجابية لمواجهة المستقبل بكل مفاجآته وصعوباته وتقلباته، المستقبل الذي يمتلك منطقه وأولوياته وتحدياته الخاصة به، والشعوب الذكية هي تلك التي تدرك كيف تتخلص من وهم هذا الماضي الجميل والمتنور كي تنخرط بسهولة في زمن آخر بشروط تاريخية مختلفة وبفلسفة أخرى، لأن هذا الماضي «المنتصر» لن يظل على ألق إلا إذا كان محط نقد مستمر؛ لأن الماضي «المجيد» إذا لم نحسن تزويجه بالمستقبل فقد يتحول إلى جثة متفسخة ومتحللة تحملها الشعوب على أكتافها، من هنا فالشعوب الذكية تاريخيًّا هي التي تعرف كيف تقيم لماضيها نصبه المجيد والاحتفاظ به في الذاكرة الجمعية في شكل رمزي، وهي التي تدرك جيدًا الوقت الذي عليها أن تنعيه وتقيم له واجب العزاء وتدفنه الدفن المناسب وبالطريقة المناسبة وفي المكان المناسب وفي الوقت المناسب. يُبنى مستقبل البلدان بالاعتماد على قراءات دقيقة ونقدية لتاريخها أولًا، تفكيك التاريخ كتفكيك قنبلة، قد تنفجر في الوجه في أية لحظة، وإن كل «تقديس» للماضي مهما كان «منتصرًا» هو محاولة اغتيال ضد «المستقبل» بما يحمله من روح جديدة للحياة، ولعل الثورة الجزائرية التي انطلقت في أول نوفمبر عام 1954م، كانت صورة مدهشة وأسطورية لإنجاز شعب ظل يدافع لأجل استرجاع هويته المتعددة، لكن الاحتفال بها بشكل «ديني» «تقديسي» سيحولها لاحقًا إلى سجل تجاري من أجل بيع «الهزيمة» الاستقلالية معلبة في صناديق «الانتصار» الثوري!!

رأسمال ضائع من تاريخ ثورة ضائعة

لقد وقفت الكثير من الأصوات العالمية الوازنة في صف الثورة الجزائرية، ورافقتها من الخارج ومن الداخل، من العرب والمسلمين والأوربيين والمسيحيين واليهود والشيوعيين، من المثقفين والفنانين والصحفيين والكتاب بكل اللغات ومن داخل كثير من الثقافات، كل هذه القوى الثقافية والسياسية العالمية كانت تعد الثورة الجزائرية جزءًا من مشروعها التحرري العالمي وأيضًا جزءًا من نضالاتها لأجل الحرية والتحرر والعدالة والعيش الكريم، حلمها في بناء مشروع دولة جديدة نموذجية في شمال إفريقيا. كان الوقوف واضحًا وجليًّا مع الثورة الجزائرية من خلال الاصطفاف السياسي والتجنيد العسكري في صفوفها من جانب جميع أطياف المجتمع الإنساني في القارات الخمس من دون استثناء. ولم تكن المواقف المساندة للثورة الجزائرية مقتصرة على الجانبين السياسي والعسكري بل كان للثقافي والفني والأدبي دور حاسم في تسويق صورة الجزائر الجديدة، الجزائر المحلوم بها، جزائر التعدد الثقافي والسياسي واللغوي. وعلينا أن نذكر هنا كيف كانت تُسْتَقبل فرقة المسرح التابعة لجبهة التحرير الوطني على كبريات خشبات مسارح العالم في أوربا وآسيا وأميركا اللاتينية وفي العالم العربي، على الرغم من الإمكانيات البسيطة فنيًّا وثقافيًّا لهذه الفرقة، فهذا الاستقبال والاحتفال الخاصّان يدللان على أن ثورة الجزائر هي إنجاز إنساني مشترك، رأسمال رمزي مشترك بين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحرية والعدالة.

أحمد عبدالمعطي حجازي

وتواصلت هذه الصورة المستنيرة للثورة الجزائرية لسنوات قليلة بعد الاستقلال؛ إذ أصبح يطلق على الجزائر «كعبة الثوار»، وقد سافرت هذه العبارة شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، وهو ما كرّس فكرة «التقديس» للماضي «المنتصر»، ومن يملك «المقدس» يملك «السلطة»، وتحول الجزائري إلى شخص لا يساس إلا بالحديث عن «الثورة»… الجزائري لا يساس ولا يُحكَم إلا بالماضي، ولا تزال هذه الظاهرة قائمة ومفصلية في الذهنية الجزائرية.

لكن بمجرد أن دخلت «الدبابة» السياسة وذلك مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 19 يونيو عام 1965م؛ انقلاب وزير الدفاع العقيد هواري بومدين ضد أحمد بن بلة الرئيس الأول للجزائر المستقلة، حتى بدأ النظام الجديد في سجن الأصوات الحرة وتكميمها في الجزائر، وبدأ الوعي بوجود «ثورة» و«ثورة» مضادة، ما دام إخوة البارحة ها هم يتقاتلون اليوم، وكل واحد يشكك في تاريخ الآخر، وشرعت الإنتلجانسيا الجزائرية بعد أحداث الانقلاب العسكري، في هجرة كبيرة وعجيبة، فها هو المثقف الثوري الديمقراطي يهاجر هاربًا من بلد «كعبة الثوار» في اتجاه باريس «مزبلة الاستعمار»!! إنها المفارقة العجيبة. وهذا بالفعل ما حدث لكثير من الكتاب والصحفيين والمسرحيين والحقوقيين من أمثال: محمد ديب، ومحمد حربي، وجمال الدين بن الشيخ، ومحمد أركون، وحسين زهوان، ومحمد بودية ومراد بوربون، وأحمد أزقار وآخرين.

لقد جعلت السياسة الشعبوية «المقدِّسة» للماضي وبشكل أعمى المواطن الجزائري يعيش ماضيه ولماضيه أكثر ما يعيش حاضره ويفكر في مستقبله، لقد حول النظام الشعبوي الثورة الجزائرية من عمل تاريخي إيجابي إلى حالة «شبه- دينية» سلبية، حيث أصبح الجزائري يفتخر بماضيه أكثر مما يعمل لمستقبله، يتباهى بالماضي أكثر مما ينظر لحاضره المنهار، وأصبح يؤمن بأن «ثروات» هذا البلد الذي استعاده من المستعمِر، هي من نصيبه دون عمل!! وأنه من حقه أن «ينام» ويتقاضى راتبًا من هذه الأرض التي حررها من الاستعمار، من دون بذل أي جهد أو اجتهاد في تطويرها، وكأن «الاستقلال» و«رفع الراية» هو الهدف «النهائي» في التاريخ وأنه بحلول ساعة «الاستقلال» يحل زمن النوم والاحتفال.

وعلى هذه الثقافة «التقديسية» وهذه الشعبوية القاتلة تشكلت سيكولوجية غريبة في الذات الجزائرية، سيكولوجية الكسل والتباهي بـ«الكسل»، سيكولوجية الانتماء إلى بلد زُرِع في ذهنية أبنائه بأنه أكبر البلدان، وأعظمها وأجملها وأحسنها… كل هذه العقلية كان ينميها نظام سياسي شعبوي يريد تنويم الشعب بمخدر «الاستقلال»، ولا يريده أن يتساءل حول حقيقة بناء الدولة المستقلة المعاصرة التي عجزت الطبقة التي تَسلَّمت الحكم بعد الاستقلال عن تأسيسها. إن من ينجح في قيادة ثورة تحريرية ليس بالضرورة هو القادر على بناء دولة معاصرة، إن فلسفة قيادة ثورة تحريرية تختلف كثيرًا عن فلسفة قيادة بناء دولة معاصرة بمؤسسات دستورية وعلمية وثقافية واقتصادية ومالية وبنكية وفلاحية جديدة ومنافسة. شتان ما بين قيادة ثورة تحريرية وقيادة دولة جديدة نحو المعاصرة والتطور والحداثة!!

الرأسمال الثقافي الإنساني الذي يخيف

استطاعت الثورة الجزائرية الكبيرة من موقع دفاعها عن المستعمَرين والفقراء والمظلومين والمهمشين أن تصنع لها رأس مال كبير من الأصدقاء في الشرق والغرب؛ إذ تجندت الإنتلجانسيا الأوربية من اليسار ومن الليبراليين من كتاب وفلاسفة وصحافيين وسينمائيين ومسرحييها وجامعيين وناشرين حتى رجال الدين المسيحيين الديمقراطيين حول شرعية الثورة الجزائرية ومشروعيتها الإنسانية انضموا إلى صفوفها، وقد تشكل جراء هذا الحراك رأسمال رمزي كبير من حول الجزائر كمشروع دولة مستقلة قادرة على أن تكون نموذجًا للتحرر والعدالة والتقدم، لكن النظام الحاكم بعد الاستقلال الذي أخفق في بناء مشروع الدولة الوطنية المعاصرة لم يستطع ولم يتمكن ولم يكن بمقدوره الفكري أن يستثمر في هذا الرأسمال الكبير، بل بالعكس فقد شعر بالخوف من هذا الرأسمال وعمل على التشكيك فيه وتخوين بعض رموزه الفكرية والفلسفية والسياسية.

جميلة بوحيرد

جميلة بوحيرد: الأيقونة جميلة

بوحيرد التي خلدها يوسف شاهين بفِلْم شاعري لا يزال يثير الفضول، جميلة بوحيرد الأيقونة، التي أحدثت انقلابًا جذريًّا في صورة المرأة العربية والمغاربية، من صورة الخنوع والتبعية الذكورية إلى صورة الشجاعة والحرية الفردية، من صورة المطبخ إلى صورة الفضاء العام، استطاعت جميلة بوحيرد أن تؤثر في الشعر العربي كله بوصفه الثقافة المركزية عند العرب، وتشكل بالتالي هاجسًا لدى أكبر شعراء العربية المعاصرين من نزار قباني مرورًا بعبدالوهاب البياتي والجواهري ومحمد الفيتوري وعبدالمعطي حجازي وصلاح عبدالصبور والشاعر القروي، لقد شكلت شخصية جميلة بوحيرد رأس مال من الأصدقاء للجزائر وللمرأة في العالم العربي وفي إفريقيا. اليوم نسمع بعض الأصوات تخوّن جميلة بوحيرد في جزائر الألفية الثالثة، يخونونها لأنهم تعرضوا لغسيل دماغ من جانب محيط منغلق غير قادر على قبول الرأي الآخر، اليوم تُخَوَّنُ لا لشيء إلا لأننا لم نقرأ تاريخها بما يجب قراءته، بمنطق ومقاربة التعدد والابتعاد من الحنبلية السياسية والأيديولوجية.

سارتر: نسيان الرجل الأسطورة

لقد مُحِيتْ صورة الفيلسوف جان بول سارتر (1905- 1980م) من ذاكرة الجيل الجزائري الجديد تمامًا، ولا أحد اليوم في هذا الجيش العرمرم من الشباب الذي يتوجه إلى المدارس والذي يقارب عدده عشرة الملايين، لا أحد منهم يعرف قليلًا أو كثيرًا مما قام به جان بول سارتر لصالح الثورة الجزائرية؛ لذا فثقافة «العداوة» المطلقة تنتج عقلًا «ساذجًا» و«عنيفًا» و«منقادًا» على الاستعداد للمغامرة والتجنيد في الاتجاه السلبي. لقد أنشؤوا ونشّؤوا جيلًا كاملًا بل جيلين على الخلط بين فرنسا الاستعمارية والفكر الفرنسي الإنساني، بين العسكر الاستعماري الفرنسي من جهة المثقفين التنويريين الفرنسيين الذي كانوا في صف الثورة الجزائرية من جهة ثانية. لا أحد يستطيع أن يعمل على ضمان مستقبل للجزائر التي حلم بها الشهداء والمجاهدون متنوعة وديمقراطية ومتعددة، وفي الوقت نفسه يحاول بل يعمل على محو ذاكرة الأصدقاء الفرنسيين الذين وقفوا من أجل تحريرها من بلدهم فرنسا، محو هذه الذاكرة المشتركة وهذا الرأسمال الثقافي الإنساني المتنوع ثقافيًّا ودينيًّا ولغويًّا وسياسيًّا لا لشيء إلا لأنه يذكر حراس المعبد بالقيم الإنسانية الكبرى التي ناضل لأجلها الجميع، قيم لا جنسية لها التي على أساسها قامت الثورات الكبرى، إن الحرية وحقوق الإنسان لا جنسية لهما.

جان بول سارتر

حين كتب سارتر كتابه المثير «عارنا في الجزائر» منددًا بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وحين وقع «البيان 121» المناصر للثورة الجزائرية، وحين رفض تسلم جائزة نوبل للآداب عام 1964م كان في كل ذلك يقدم درسًا للطبقة السياسية الاستعمارية في فرنسا ويذكر الإنتلجانسيا الفرنسية الحائرة والمترددة بما يجب أن تكون عليه علاقة المثقف بالقضايا العادلة في العالم، وكان يريد أن يبين أن جزائر الثورة هي قوية بأصدقائها القادمين من كل الآفاق الجغرافية والفلسفية من كل التيارات التي تدافع عن الحق وعن الجمال وعن التعدد واحترام حقوق الإنسان. اليوم، وبعد أربعين عامًا من وفاة جان بول سارتر، نعبر الجزائر طولًا وعرضًا شمالًا وجنوبًا لن نجد مؤسسة ثقافية أو تربوية أو جامعية واحدة تحمل اسم جان بول سارتر، هذا النكران والتنكر لأصدقاء الثورة الجزائرية هو ليس نكرانًا لسارتر إنما محاولة لمحو صورة الجزائر المتعددة والمتنوعة التي ضيعناها، وبسبب ضياع هذا الرأسمال الرمزي ها نحن نراها تنحدر نحو الهاوية والإفلاس والتطرف والفساد.

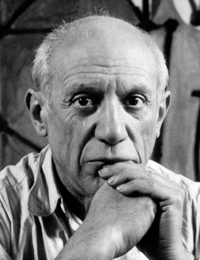

بابلو بيكاسو

بلاد تتنكر لابنها البار الفيلسوف الكبير جاك دريدا (1930- 2004م) وتغلق الأبواب في وجهه، بل يحاربه البعض، حتى من المثقفين والجامعيين في الجزائر، لا لشيء إلا لأنه يهودي جزائري، وهو الفيلسوف الملتزم الذي قدم صورة رائعة وكبيرة في دلالاتها من خلال ارتباطه ببلده الجزائر؛ إذ وقف بشكل شجاع إلى جانب الشعب الجزائري في محنته خلال العشرية الدموية (1990- 2000م)، كان جاك دريدا مسكونًا بحب الجزائر، ومات وفيه جرح عدم تمكنه من العودة إليها، اليوم لا أحد من الجيل الجديد يعرف علاقة هذا الجزائري وتمسكه بأرضه وبذاكرته. لا أحد يستطيع أن ينكر أو ينسى ما قام به لصالح الثورة الجزائرية وما بعد الثورة الكاتبُ والصحفي الشهير جان دانييل (1920-) (اسمه الحقيقي جان دانييل بن سعيد) مؤسس جريدة «النوفيل أوبسرفاتور» وهو أحد مناضلي حقوق الإنسان والمناصرين للثورة الجزائرية وحق الجزائريين في الاستقلال والحرية.

إن الجزائر المستقبلية تتأسس على ما قام به أبناؤها جميعًا من دون تمييز على مختلف عقائدهم ومعتقداتهم ولغاتهم وجغرافياتهم، من أمثال العالمة الأنثربولوجية جيرمان تيون (1907- 2008م) والفيلسوف لويس ألتوسير (1918- 1990م) والفنان التشكيلي بيكاسو (1881- 1973م) الذي ارتبط اسمه بالجزائر حيث رسم أشهر لوحاته عن الجزائر «نساء الجزائر» في الرد على الرسام «دو لاكروا» الذي وضع «المرأة الجزائرية» في لوحاته كبضاعة استهلاكية، وبيكاسو هو أيضًا من وضع بورتريه للمناضلة والمجاهدة الرمز «جميلة بوباشا» وأيضًا هو من قدم واحدة من الرسامات الجزائريات المدهشات إلى العالم وأقصد بها الفنانة «باية»، اليوم لا أحد يذكر بيكاسو الثورة الجزائرية، لا أحد من أصحاب القرار يفكر في منح اسمه لمتحف جزائري أو صالة عرض. حين نفكك هذا «النسيان» المبرمج وهذا «المحو» الخطير المسلط على ذاكرة الأجيال المتلاحقة التي تتعرض لغسيل دماغ منظم، نفهم الأسباب التي جعلت النظام الجزائري يخفق في بناء دولة حديثة قائمة على التعددية الثقافية والسياسية واحترام حقوق الإنسان، ونفهم أسباب عجزه عن إخراج الجزائر من خانة التخلف والفساد والتطرف.