نظرية الآخر عند ديرك أترج «مقاومة» احتواء العمل الأدبي ضمن نظم التفكير الثقافية المألوفة وأنماطها الدارجة

يمثل الآخر أو الآخرية أو الغيرية، والعمل الأدبي على العموم بوصفه فعلًا وحدثًا يتعلق بالمؤلف والقارئ، من أبرز المفاهيم التي يتكئ عليها دِيرك أترج، بروفيسور النقد الأدبي بجامعة يورك بإنجلترا، والتي بدورها تؤسس له إطاره النظري فيما يتصل بالأدب كتجربة لغوية، تمتاز بسمة التفرّد عمّا سواها من التجارب اللغوية الأخرى.

ففي كتابه «تفرّد الأدب» الصادر عن دار رُوتْلج عام 2004م، يبدي لنا تصورًا طازجًا وثريًّا، ينعش القراءات النقدية، ويحررها من سلطة الذاكرة. ينطلق الكاتب في رؤاه وأفكاره الجدلية من السؤال المحوري: ما الذي يضفي على العمل الأدبي سمة الأدبية، أو ما الذي يمنحه ميزة التفرّد؟ ويعد هذا السؤال، الذي يسعى أترج لإعادة تأويل بعض الأجوبة المطروحة له، سؤالًا جوهريًّا وحاضرًا بقوة ضمن نطاق تقاليد الممارسات النقدية في الثقافة الغربية منذ عصر النهضة الأوربي (ص1)، ومرورًا بمدرسة الشكلانيّة الروسيّة، حتى الوقت الراهن، وربما يمكن لنا أن نضع ضمن النطاق ذاته مثلًا كتاب الناقد والروائي الإنجليزي تيري إيغلتون «حدث الأدب» (2012م)، الذي يتناول فيه بصورة أساسية تعريف مفهوم الأدب ومميزاته، في محاولة منه لاستعادته أو تخليصه من براثن خاطفيه على حد زعمه: الحقول المعرفية الأخرى من قبيل الدراسات الثقافية ونظرية ما بعد الاستعمار.

وقد حاول أترج، كما يشير في مقدمته، أن يجعل من مؤلَّفِه سلسًا؛ كي تتلقفه شريحة عريضة من مختلف القرّاء والدارسين والمهتمين بالأدب والنظرية النقدية؛ لذا آثر أن يتخفف من الطابع الأكاديمي في المتن، وذلك إثر تجنبه الانخراط أو الانسياق بصورة مباشرة وراء نوع من الجدل أو الحوار أو تبيان الفروقات، واللجوء أيضًا إلى الاستشهاد بالنصوص المركزية المؤسسة لأطروحته، التي ترجع إلى نتاج جاك دريدا في المقام الأول، وكذلك موريس بلانشو، وإيمانويل ليفانيس؛ إلا أنّه قد أورد تلك المصادر التي يدين لها في خاتمة مؤلَّفِه، لتكون في متناول القارئ. وفي لمحة موجزة، يرى أترج أنّ الميزة التي يتسم بها العمل الأدبي كظاهرة أو كمنتج ثقافي متفرّد على وجه التحديد، وكذلك تفرّد تجربة قراءته/ تلقيه عن بقية الظواهر أو الأنماط أو الممارسات أو الأشكال الكتابية أو القرائية الأخرى، هي سمة الآخر أو الآخرية أو الغيريّة، التي تتجلى في «مقاومة» تطويع العمل الأدبي أو احتوائه ضمن نظم التفكير الثقافية المألوفة وأنماطها الدارجة، وكل ما هو متوقع في سياق تصورنا لقيمة العمل الأدبي وأهميته؛ إذ إنّ من شأن هذا المألوف والمتوقع والدارج أن يفضي إلى معنى ثابت ومستقر، أو أن يخلق حالة من المحاكاة أو الانسجام مع الذات والمتشابه والمثيل. في حين أنّ الآخر –في المقابل– يكْمن في زعزعة هذا الاستقرار والانفتاح على سلسلة من الدلالات والاحتمالات الجديدة، على اللامتوقع والمجهول الذي يتجسد لنا في حدث تجربة خلق/ صناعة العمل الأدبي أو قراءته.

سيطرة المنهج الوسيلي

من بين أهم ما تناوله أترج في كتابه هو فرضيته التي تفيد بأنّ الدراسات النقدية الحديثة في سياق التقاليد الثقافية الغربية قد ظلت رهينة لسيطرة ما يصطلح عليه بالمنهج الوسيلي أو الوسيلية (instrumentalism/instrumentalist approach).

ديرك أترج

وهو المنهج الذي ساهم في اتساع دائرة انتشاره المؤسسات الأكاديمية بمعاييرها النقدية، وكذلك مؤسسات النشر وسياسات السوق. كما ساهم في تمكين هذا الاتجاه في الأدب –وإن كان بِنِيَّة غير مبيَّتة بالضرورة– ابتعاد المقاربات النقدية أو تجاهلها للمميزات البارزة للأدب وتمظهرها على مستوى النص. ويتلخص هذا المنهج من وجهة نظره في أنّنا نقارب العمل الأدبي بوصفه «وسيلة لغايات محددة مسبقًا» (ص7). وهذا يعني، أنّنا حين نقرأ أيّ عمل أدبي ونقوم بتأويله، فإنّنا نسعى جاهدين لإخضاع هذا العمل لحزمة من الرؤى أو القيم أو الأنماط الثقافية أو المعتقدات أو المواقف المكوّنة لدينا سلفًا، فيجري التعامل معه بوصفه مجرد شيء أو منجز نختبرها فيه أو نطبّقها عليه. فبالتالي، تمثل هذه الحزمة في حد ذاتها وسيلة نضطلع بها؛ بغية الكشف عن أهمية العمل لنا ومدى تقديرنا له، أو حتى إنتاج مثل هذه الأهمية. وعليه، فإنّ قيمة المنتج الأدبي وتداعياته وآثاره لا تلقى صدى ذا بال إلا من خلال توافقه مع سياق الواقع الثقافي أو التاريخي أو الاجتماعي أو السياسي. أي أنّ هذه الأهمية التي نوليها للنص الأدبي أو أبعاد تأثيره التي نحاول أن نسفر عنها أو خلقها إثر عملية القراءة/ التأويل هي بالضرورة تقع خارج إطار الأدب أو فيما ورائية النص الأدبي كنتيجة «للقيم المبرمجة مسبقًا» (ص13) لدى القارئ، عوضًا عن أن تنبع من داخله.

ويشدد أترج، في هذا السياق، على أنّنا لا ينبغي لنا اختزال الأدب بصفته وسيلة للخلاص، أو بالنظر إليه كمنتج يلوح بالتغيير الاجتماعي، ويضطلع بوظيفة سياسية. فالأدب «لا يحل المعضلات، ولا ينقذ الأرواح» (ص4). وإنما يجدر بنا الخوض في تفاصيل ما يتحلى به العمل الأدبي من سمات ظاهرة تكسبه تمايزًا من غيره، التي تتجسد في علاقته بالآخر. وبالرغم من نبذه لهذه الوسيلية في النتاج الأدبي كتابة وقراءة؛ فإنّه يرى أنّ المنجز الأدبي قد يكون كذلك بالنسبة للبعض، كما هو الحال مثلًا في الاحتفاء بقصيدة كبلينغ «إذا»، كوسيلة للسمو الذاتي أو الخلاص الاجتماعي (ص4). وربما نجد أيضًا مثل هذا الاحتفاء والتقدير في الثقافة العربية بسبب تبني هذا التصور تجاه تجارب شعرية تورطت بالتوجه السياسي أو الحزبي، وكذلك تجاه بعض الروايات ذات التوجه الأيديولوجي.

ويناقش أترج في كتابه أيضًا عملية خلق العمل الأدبي (أو الفني) وكيفية حدوث الآخر، بوصفه أمرًا أساسيًّا لا يخوّل لنا فحسب فهم كيف ينشأ الآخر ويتجسد، بل لنستوعب أيضًا عملية قراءة العمل الأدبي وتلقيه. ويرى أترج أنّ عملية خلق العمل الأدبي هي في حد ذاتها خلق الآخر، الذي يجب أن يُنظر إليه كحالة نسبية، وليس كحالة مطلقة أو ميتافيزيقية، وذلك في إطار علاقته بذات المؤلف/ القارئ أو منظومته الثقافية. وتنطوي عملية الخلق على فعل وحدث في آنٍ واحد، على مسألة تأثير وتأثر. ويختلف خلق العمل الأدبي له جذريًّا عن إنتاجه، حيث لا يولّد هذا الأخير الآخر، كما لا يسهم في إحداث أي تغيرات وتحولات على النظم الثقافية وأنماط التفكير المسلَّم بها، وإنما يعمل على إعادة تدويرها (ص 25). وتحدث عملية الخلق حينما ينجح المؤلف باستثمار الموارد الثقافية كالمعرفة بمفاصل اللغة وممارسات الكتابة وأساليبها المتاحة والمعايير الذوقية، والأنساق الاجتماعية في السياق الزمني الموجود فيه، بطريقة تمكّنه من أن يتلاعب بها ويعيد صياغتها، ويستغل تناقضاتها، ويدفع بها إلى أقصى حدودها وإمكاناتها؛ بغرض الوصول إلى شيء أو كيان جديد غير متوقع يمكن أن نطلق عليه الآخر. إذ من شأنه أن يؤثر في مجموعة من التصورات والمواقف والمفاهيم الحاضرة في «العالم الذهني للفرد… أو على مجال ثقافي معين كما يتجسد في ذاتية واحدة» (ص19). بعبارة أخرى، يحتوي العمل الأدبي على (فعل) الخلق، بحيث يلاقي أو يصادف الصانع/ المؤلف كيانًا غريبًا في لحظة زمنية معينة. بيد أنّ هذا الكيان يوجد خارج نطاق المختبر الثقافي الذي يمد المؤلف بأُطُر التفكير والإدراك والتخييل والمشاعر. فيتعين عليه حينئذ أن يبلور هذا الكيان الذي سيجري تحولات على منظومته الثقافية، مجابهًا بذلك نزعة التكرار أو سلطة الإنتاجية، أو الرغبة والميول في ترجمة هذا الشيء الجديد، الغريب بالمفاهيم والأنساق المألوفة.

ويضيف أترج أيضًا أنّ تجربة خلق العمل الأدبي، التي تظل تجربة غامضة لخالقه، لا تخلو ببساطة من جانب سلبي لدى المؤلف. ويتبدى هذا الجانب في عملية النكوص والانكفاء بإزاء استيعاب الآخر، الذي في حقيقة الأمر يلوح في الأفق هناك على أطراف منظومته الثقافية؛ لذا تحتاج عملية تجسيد الآخر بما يترتب عليها من آثار من زعزعة استقرار نظم تفكير المؤلف وإعادة تشكيلها وترتيبها، إلى أن يكون عالمه الذهني بما يحتويه من حمولات وتصورات ومفاهيم منفتحًا له ومتقبلًا له، ومرحبًا بتأثيره فيه (ص24، 26). وبهذا المعنى، لا ينبغي أن تكون عملية خلق العمل الأدبي محض فعل فحسب. حيث يضطلع المؤلف بعمل الوسيط في نشوئه ووقوعه، بل يتحتم أن تكون أيضًا حدثًا، كنتيجة لتأثيرها في المؤلف وتغييرها لمنظومته الثقافية.

أما أترج، فلا يختلف خلق العمل الأدبي بوصفه فعلًا وحدثًا عن قراءته. فالقراءة الإبداعية للعمل الأدبي تتضمن في جانب منها فعلًا، متمثلًا في إرادة البحث عن الآخر وملاقاته. كما أنّها تشتمل في جانب آخر على حدث. إذ يتم من خلاله الانفتاح على دلالات ومشاعر مغايرة ومؤثرة في منظومة القارئ الثقافية. إنّ القراءة الإبداعية، هي تجربة محكومة بمكان وزمن محددين تسعى بمسؤولية أخلاقية تامة للاستجابة وتلقي الغيرية، الآخرية في النص. كما يمكن تكرارها، ولكنها في كل مرة تتبدى في حلة مختلفة عن سابقتها؛ لذا، فهي تجربة في حد ذاتها متفردة (ص80-81). ويؤكد أترج أنّ القراءة الإبداعية لا تعني بأي شكل من الأشكال محاولة القارئ القفز على المعاني المحددة والظاهرة في النص بذريعة «حرية التخييل» وتجسيد الآخر. وكما أنّها لا تعني أيضًا أن يجيء القارئ للنص عاريًا ومتجردًا من منظومته الثقافية، لاستحالة حدوث ذلك. وإنما تشترط المحاولة في إنصاف العمل الأدبي من خلال فهم الأثر التي تركته سلطة الانفتاح على الغيرية في العمل، وتأجيل المعنى والتأويل، والرغبة في إعادة التأمل في المواقف والرؤى المسبقة.

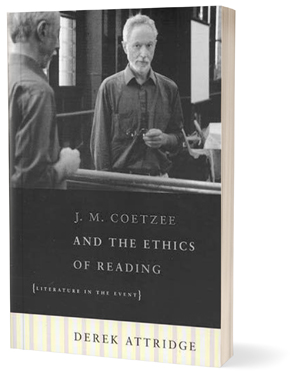

كوتسي وأخلاقيات القراءة

وعلى الرغم من أنّه قد اقتصر في مؤلَّفِه على بعض المقتطفات الشعرية كأمثلة تطبيقية؛ فإنّه قد كرّس كتابًا آخر نُشر متزامنًا بعنوان «جي إم كوتْسي وأخلاقيات القراءة: الأدب في الحدث» عن دار جامعة شيكاغو للنشر عام 2004م؛ ليعيد بذلك قراءة أعمال كوتْسي المتخيّلة بصورة إبداعية تلقي الضوء على الآخرية فيها، فتبيّن بالتالي ميزة تفردها. وبين ما تناوله أترج في هذا الكتاب، (ص33-35) الفكرة التي تفيد بأنّ روايات كوتْسي، وخصوصًا المبكرة منها مثل «في انتظار البرابرة» (1980م)، و«حياة مايكل ك وأوقاته» (1983م)، دائمًا ما تُوسم بأنّها قصص رمزية أو كنايات عن الواقع المعيش. وقد ساعدت لدرجة معينة جملة من العوامل أو الإغراءات أو المظاهر المتضمنة في أعماله الروائية مثل عدم تعيين إحداثيات الزمان والمكان للأحداث، وطبيعة الحبكات غير الممتدة، وتوظيف الشخصيات التي قد تبدو مستمدة من الواقع بحذافيره، في تسيير دفة التأويل لدى القارئ بصورة أشبه بالأوتوماتيكية والواعية نحو هذه النوع من القراءات، نحو المتوقع وأنماط التفكير المألوفة: ربط رواياته بالسياق التاريخي والاجتماعي والسياسي للأحداث في جنوب إفريقيا إبّان نظام الفصل العنصري، حيث تكمن فحسب قيمة أعماله وأهميتها. كما ساهم أيضًا في نشوء مثل هذا التصورِ الاعتقادُ السائدُ لدى النقّاد ومنظِّري ما بعد الاستعمار خاصة، بأنّ محور اهتمام كتّاب جنوب إفريقيا ممّن يتمتعون بحس المسؤولية الأخلاقية، كمثقفين عضويين بالمعنى الغرامشي (أتْول، 1992م) يقع بالدرجة الأولى في توثيق عذابات الفرد في بلادهم ووحشية نظام الفصل العنصري (ربما قد نستشف مثل الاعتقاد بصورة أو بأخرى تقريبًا لدى نقّاد الغرب، فيما يتصل بقراءتهم لتجارب كتّاب الصين واهتمامهم بها).

روديارد كبلينغ

ويمكن لنا ببساطة تقصّي هذه القراءات التي بالغت بصفة أساسية في الاتكاء على مفهوم الرمزية لسبر أغوار أحداث رواياته في العديد من الدراسات الأكاديمية والمراجعات المنشورة في الصحف، بما في ذلك المنشورة في نظيراتها العربية. فعلى سبيل المثال، نجد أنّ سوزان غالاهر (1991م، ص114) قد قاربت «في انتظار البرابرة» بوصفها رواية تحاكي الواقع. وتعاملت معها بمنزلة عدسة تلتقط بامتياز لحظةً تاريخيةً معينةً في جنوب إفريقيا، آخذة في الحسبان السياق الزمني الذي جاءت فيه الرواية، خصوصًا أنها قد نُشرت بُعيد أحداث انتفاضة سويتو بين عامي 1976م و1977م التي شهدت مقتل ستيف بيكو، مؤسس حركة الوعي الأسود، في المعتقل متأثرًا بجراحه؛ وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب على مستوى العالم. فسعت مثلًا أن تبيِّن أنّ مشاهد التعذيب والاستجواب في الرواية التي قام بها العقيد جول، ممثل الإمبراطورية وزمرته، تلمح في الواقع إلى مثيلاتها تلك التي قام بها نظام الفصل العنصري إبّان الانتفاضة. كما يمكن أن نجد صدى لمثل هذا النموذج من القراءة عند دومنيك هِد (2009م، ص50)، وذلك في ربطه على –سبيل المثال– بين مشهد فزع سكان البلدة المتاخمة للحدود وهروبهم، خوفًا من هجوم البرابرة المزعوم في نهاية الرواية، وبين هروب السكان البيض من جنوب إفريقيا في سبعينيات القرن الماضي؛ بحثًا عن ظروف معيشية ووظيفية أفضل. بينما يشير ديفيد أتْول (1992م، ص73) في دراسته إلى أنّ الرواية قد تمثل نوعًا من الرمزية العالمية؛ إذ رأى أنّ بإمكانها أن ترمز إلى أي نظام إمبريالي أو شمولي على مر التاريخ، بدلًا من أن تُحصَرَ أحداثُها فحسب في أبعاد زمانية ثابتة ومحددة من تاريخ جنوب إفريقيا. واستدل مثلًا على ذلك بعدم لجوء كوتْسي ببساطة إلى استعمال «أل» التعريف (the) مع كلمة الإمبراطورية (empire) في الرواية.

وهكذا، فإنّ هذه القراءات المتقدمة أعلاه في الحد الأدنى لا تنفك تدفع بتفكير القارئ على الدوام صوب ما هو معلوم لديه مسبقًا، جاعلة إياه خاضعًا لسلطة الذاكرة. ولعلّ هذه النظرة الوسيلية أيضًا قد تفسر لنا جانبًا من الموقف المزدوج أو ربما المرتبك، الذي اتخذته الروائية الجنوبية الإفريقية الحائزة جائزة نوبل للآداب «نادين غورديمير» بإزاء كوتْسي. فهي من جهة، قد أشادت بـ«في انتظار البرابرة» وقدرت أهمية قيمتها؛ لإيمانها الراسخ بالدور السياسي الذي قد تلعبه الرواية عامة، والكتّاب بوصفهم قديسين خاصة؛ إذ يتناسب ذلك ورؤية «البحث عن العدالة»، التي تأتت لديها كنتيجة لتأثرها بكتابات سارتر. ولكنّها من جهة أخرى، قد أهالت نقدها اللاذع على عمله التالي «حياة مايكل ك وأوقاته»؛ لأنّ الوظيفة السياسية للنص السردي جاءت بصورة ضمنية وباهتة. لم يضطلع كوتْسي بمسؤولية مباشرة تجاه واقعه السياسي. فجاءت حينئذ شخصيته المحورية «مايكل ك» في الرواية في قالب يفتقر إلى البطولية أو الثورية ضد نظام الفصل العنصري.

مقاومة نزعة الآخرية في النص

لم يعد أترج بأي حال من الأحوال هذه القراءات خاطئة، مدركًا حجم إسهاماتها في الدراسات النقدية لإبرازها لجوانب معينة من الرواية (ص42)؛ إلا أنّه يرى أنّها من جانب آخر قراءات مغلقة؛ لأنها ببساطة تسعى إلى مقاومة نزعة الآخرية في النص، السمة التي ترسم معالم تفرّده. كما أنّها لا تأبه بوفرة التفاصيل الثرية والسمات البارزة التي تحظى بها الرواية مثل التجارب الحميمية لحالات الشخصية الذهنية أو الاهتمام بالزمن في النص السردي وتقنياته ودلالاته في تطور الشخصية ومراجعتاها لأحكامها ومواقفها وغيرها (ص48)؛ لذا يقدم لنا قراءة موازية ومنفتحة على الاحتمالات الدلالية كافة واللامتوقع أيضًا، أو كما يسميها هنا قراءة رمزية بمعناها الحرفي (ص39-40، 60)؛ لأنّها تقوم على تأجيل المعنى والتأويل الذي عادة ما درّبنا على ممارسته. فهي لا تحيل السرد بوصفه دالًّا إلى مدلول ثابت ومستقر ألا وهو النصوص أو الظواهر أو الواقع التاريخي الذي نعرفه حق المعرفة؛ من أجل القبض على أهمية العمل الأدبي وإنتاج المعنى. وإنما تستند إلى تجربة القراءة بوصفها حدثًا، كما أشرت أعلاه، التي يمكن أن تثري تجربتنا في تلقي النص. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه لم يقم بقراءة شاملة ومستفيضة لأعمال كوتْسي، بل سعى إلى رصد تبلور هذه التجربة القرائية في عدة مقاطع روائية منتقاة.

يستشهد أترج –على سبيل المثال– بأحد المشاهد الرئيسة في رواية «في انتظار البرابرة»؛ حيث يتمحور هذا المشهد حول فتاة بربرية سوداء، تُركت لمصيرها تتسول في ساحة البلدة وبين الطرقات، وقد أصيبت بشيء من العمى جرّاء الضرب والتعذيب. كما يتمحور كذلك حول القاضي، الشخصية الساردة، الذي قام حينئذ بإيوائها في شقته، وتحميمها، ومداوة جروحها. فيعلق أترج بأنّ هذا الحدث يرصد التطور التدريجي لطيف من المشاعر المضطربة والمركبة، التي ندركها والأنا الساردة على حد سواء، نظرًا لاعتماد السرد في المقام الأول على تقنية المضارع السردي (ص44) (simultaneous present tense)، التي تجسد تماهي لحظتي السرد والمسرود، ملغية أو مقلصة بذلك المسافة الزمنية المفترضة بين الذات الساردة والأخرى الواقعة في الحدث. لا تجعلنا هذه التقنية نحيا والشخصية المبئرة تجربة آنية الحدث بدلالاتها الحميمية فحسب، بل تضعنا وإياها أيضًا على مسافة واحدة من المعرفة والإدراك. وأود هنا أن ألفت الانتباه إلى أنّه لم تُنصَفْ هذه التقنية في الترجمة العربية لذات الرواية (الحرز، 2016م).

جي إم كوتْسي

في بداية المشهد، كما يوضح أترج، نتلمس موقف القاضي ذاته وإدراكه أنّ ما يقوم به يدخل ضمن إطار الممارسة الاعتيادية لطقوس الغواية (إشعال نار المدفأة، وإسدال الستارة، وإشعال الضوء، وفرض الإذعان والخضوع). كما ندرك معًا أيضًا في هذه اللحظة أنّه يجنح بذلك إلى أن يمنح مغامرته هذه على أقل تقدير ميزة أو فضيلة تفصلها عمّا سبقها في سجله التاريخي الحافل بالعلاقات الجنسية. قد يأتي بعدئذ النقل المباشر لكلامه، لِيَشِيَ ربما في جانب منه بحالة من الممانعة والتردد إزاء المُضي قدمًا في مشروع المغامرة الموعود به. إلا أنّنا قد نفسره في الوقت ذاته على أنّه امتداد لطقوس الغواية بوصفه أحد حيلها الدارجة التي يلجأ إليها لكسب الثقة («أقول: «ليس الأمر كما تظنين.» تنسلّ المفردات من فـيّ على مضض.» ص29). على أية حال، ما يسبب اللبس والإبهام، فيضعنا بين هذا الاحتمال أو ذاك هو الشعور بالاستياء أو الكره الذي صاحَب محتوى خطاب النقل المباشر. في حين يبيِّن لنا المونولوج الداخلي الذي يعقبه أنّ ما تفوّه به السارد هو في حد ذاته مقدمةٌ لتسويغ ما، لا يتسنى لنا أو الشخصية الساردة معرفته بالتحديد («ألرُبّما أوشكُ حقًا أن أبرر لنفسي؟» ص29). يعي القاضي تمامًا هنا أنّ الأمر برمته لا يخلو من المراوغة والخداع من جانبه. فيستثير هذا الوعي في داخله شعورًا بالاشمئزاز والنفور. ويتمظهر ذلك في تصوره لذاته من منظور الفتاة البربرية، كأحد المسنين من ذوي الضمائر الشكاءة واللوامة. يعلم القاضي جيدًا كما نعلم نحن أنْ لا سبيل له هنا للولوج لوعي الفتاة؛ كي يتسنّى له سرد أفكارها؛ لذا، يبقى الأمر كله محض افتراض أو تخمين لموقفها منه. ولكنه رغم حالة السخط والتردد هذه، يدرك أنّ عليه أن يقدم على خوض مغامرته وإشباع رغباته والاستحواذ على جسدها، عوضًا عن أن يظلّ متعذّبًا في داخله ويخلق لنفسه الأعذار، مكتفيًا بالطواف حولها والحديث معها كما هو الحال.

ويضيف أترج أيضًا أنّه كما يتعذر علينا استباحة وعي الفتاة والاطّلاع على ما يجول في خَلَدِها، فإنّه يتعذر علينا كذلك معرفة تلقي الفتاة ومدى تفاعلها واستجابتها لأجواء الغواية وأفعال القاضي من السير حولها والكلام معها. وعليه، قد لا تكون حركة زم الشفتين التي قامت بها كردة فعل على محاولة القاضي لبعث الطمأنينة فيها وإبعاد الشبهة عنه. وربما أيضًا لم تصم أذنيها كما تدّعي الشخصية الساردة، بل لعلّها كانت كلها أذن صاغية له («أقول: «ليس الأمر كما تظنين.»… تزم شفتيها بشدة، وبلا ريب أيضًا تصم أذنيها» ص29). وعلى الرغم من أنّ القاضي فيما يلي يشرع في سرده بإدراج تفاصيل ذات طابع حميمي/ إيروسي (توهج بشرتها إثر دف الغرفة)، فإنّ تداعيات أفكاره تفضي بنا إلى التصدي لنزعة تأويل أفعال الفتاة وتصرفاتها على أنّها تنم عن رغبة إيروسية كامنة لديها. ويشير أترج أيضًا إلى أنّ المنتهى الذي توصلت إليه الأنا الساردة في نهاية المشهد يبدو أنه ليس سوى عبارة سردية «عبثية»، وخاوية في إحدى تجلياتها («فالمسافة بيني وبين معذّبيها، كما أدرك، يمكن تجاهلها» ص29)؛ إذ ليس ثمة ما يدعونا قبلها بصراحة تامة من ممارسات القاضي وتصرفات الفتاة إلى مثل هذه الحقيقة السوداوية، التي تعبّر عنها الشخصية الساردة.

وبإيجاز، ما يود أترج إيصاله في هذه الجزئية من قراءته لا يرتبط بتاتًا بما تدّعيه بعض الدراسات النقدية من تمحور هذا المشهد بالتحديد على نقد القيم الليبرالية الإنسانية أو الكونية وتناقضاتها وخطيئتها. بل هو توثيقه لهذا الهدير من المشاعر التي تنتابنا بكل تعقيداتها وتشابكاتها وأطوارها، لهذا التورط الآني والخاطف أو الصدمة الأولى مع المجهول والغريب الذي يتبدى للقارئ فحسب في أثناء حدوث تجربة القراءة. وهذا هو بالضبط ما يجسد لنا تميز الأدب وتفرّده، الذي يقودنا بدوره إلى تبجيل المخيلة عند كوتْسي وقدراته الإبداعية.

وبإيجاز، ما يود أترج إيصاله في هذه الجزئية من قراءته لا يرتبط بتاتًا بما تدّعيه بعض الدراسات النقدية من تمحور هذا المشهد بالتحديد على نقد القيم الليبرالية الإنسانية أو الكونية وتناقضاتها وخطيئتها. بل هو توثيقه لهذا الهدير من المشاعر التي تنتابنا بكل تعقيداتها وتشابكاتها وأطوارها، لهذا التورط الآني والخاطف أو الصدمة الأولى مع المجهول والغريب الذي يتبدى للقارئ فحسب في أثناء حدوث تجربة القراءة. وهذا هو بالضبط ما يجسد لنا تميز الأدب وتفرّده، الذي يقودنا بدوره إلى تبجيل المخيلة عند كوتْسي وقدراته الإبداعية.

وأود أن أشير بعد هذا العرض الموجز الذي يركّز بدرجة أساسية على مسألة تفرد الأدب ومفهوم الآخر، الآخرية، الغيرية عند أترج وتجلياته في النص الأدبي، إلى أنّنا ربما يمكننا الرهان على هذا الإطار النظري لإثارة الجدل والنقاش حول ما تعنيه لنا تجربة قراءة الأدب على وجه التحديد أو إعادة النظر في قضية تلقيه، وكذلك التأمل من جديد في رؤيتنا للكتابة الإبداعية وثوابتها. وعلى الرغم من أنّ ثمة عددًا لا بأس به قد نُشر حول مسألة الكتابة في المشهد العربي؛ فإنّني أعتقد أنّه لا مانع من الخوض عميقًا في هذا الجانب لإضاءة تواشج الرؤى والأفكار أو الخروج بتصورات جديدة وغنية. ويمكن الركون إلى هذه النظرية أيضًا في مساءلة بعض المعايير النقدية الجامدة وجدوى توظيفها في النتاج الأدبي المحلي. كما يمكن استغلالها في إعادة قراءة منجزاتنا الأدبية ولا سيما النتاج الروائي النسائي في السعودية؛ إذ غالبا ما يُتعاطَى معه –على الأرجح– بوصفه تجسيدًا لصور المرأة ومآسيها بشكل واقعي يكاد يكون مطابقًا أو كسيرة ذاتية، إضافة إلى تركيز بعض هذه المقاربات في جزء منها على تأويل العلاقات الثنائية مثل المرأة– الرجل، الذكر– الأنثى وغيرها، وهو ما قد يؤدي ذلك بدوره إلى تضمين النص في بوتقة المألوف وإلى إهمال الوقوف على جوانب أخرى مهمة فيه. ولربما عوضًا عن ذلك يمكن للقارئ أن يسلك مسلكًا آخر، يكْمن مثلًا في رصد الآخر من خلال التمحيص في علاقة الأسلوب أو التقنية السردية أو الخطاب السردي للشخصية برسم معالمها وتطورها ومدى ارتباطها بمحيطها. كما يمكن إلقاء الضوء أيضًا على أهمية الأحداث اللامسرودة في الرواية وآثارها في الحياة الداخلية للشخصية. وأخيرًا، أدرك تمامًا أنّ مثل هذا التوجه من ناحية عمله على إزاحة بعض الرؤى التقليدية والكف عن الانسياق إلى ما ورائية النص الأدبي قد يشكل تحديًا عظيمًا؛ إلا أنّني مؤمن بأنّه يستأهل المحاولة.