محمود الرحبي - كاتب عماني | يوليو 1, 2024 | نصوص

توزع الخبر عبر واحد من الجروبات العديدة في هاتفي «زوجة المرحوم سعيد بن عبدالله توفيت اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون». أتذكر جيدًا عبدالله بن سعيد بن عبدالله حين كان يأتي إلى بيتنا ويمكث يومين هو ووالداه وثلة من جيرانه الأقارب. كان صبيًّا وهو يقود سيارة «البيكاب» الحمراء، يضع والديه اللذين يتشابهان في المقصورة الأمامية، وفي الخلف يتزاحم -في صفيحتين متقابلتين- نساء وأطفال جاء بهم من قرية «وكان»، مقابل أجر لزيارة جدتي. يمكثون معنا يومين، وقد جلبوا لنا ثمار تلك القرية التي بسبب ارتفاعها وانخفاض حرارتها شتاءً واعتدالها صيفًا تجود بثمار لا يمكننا أن نتذوقها بسهولة، مثل: العنب والمشمس والبوت. وفي اليوم الثالث يعودون أدراجهم. أتذكر والدة عبدالله بن سعيد وإن كنت نسيت اسمها، تعبق هيئتها بالعطر المحلي وخاصة ماء الورد المركز الذي تذكرني رائحته كذلك بجدتي، ووجهها المزين بطبقة من معجون الورس، وعينيها العائمتين في الكحل، امرأة صلبة صامتة، كنت أتذكرها أكثر من تذكري لوالده سعيد بن عبدالله الذي توفي قبلها دون أن أتفطن.

قرية «وكان» التي يقال بأن الشمس لا تزورها سوى ثلاث ساعات في اليوم، كما تذكر مرة واحدة في العام، في شهر رمضان حين يروج بأنها المكان الأقصر صومًا، وهو ما ينفيه ساكنوها. لم أسمع بوفاة والده، ربما وصلني الخبر بين زحمة أخبار الوفيات في زمن جائحة كورونا، حين كان كل شيء يتم بسرعة ونحن في أماكننا جالسين: الموت والدفن والعزاء. عند وصولنا، تركتُ أمي في بيت عبدالله، وذهبت باحثًا عن المسجد الذي يقام فيه واجب العزاء. أتكاسل وأتردد كثيرًا في حضور مجالس العزاء، وذلك بسبب النفاق الواضح الذي صار يتخللها، حين يتفاوت الناس بين حرارة الترحيب والإهمال، وذلك حسب مكانة كل شخص ومدى قربه من المناصب العليا للدولة. ولكن العزاءات في القرى النائية تتلفع بالبساطة والتلقائية بخلاف تلك التي تقام في المجالس الملحقة بالمساجد الكبرى بالعاصمة. أنا موظف ولم أغير سيارتي منذ خمسة عشر عامًا، وقد اشتريتها من أخي الذي قادها ثلاث سنوات فقط، قبل أن يرتقي إلى مدير عام في وزارة الزراعة، فباع سيارته السوزوكي فيروزا رباعية الدفع فورًا، واقتنى سيارة تاهو تناسب مكانته الجديدة، كنت حين أرافقه في مناسبات العزاء، أجلس بجانبه في صف الصدارة وذلك بسبب منصبه. وفي ذهابي وحيدًا لن يلتفت إليَّ أحد، فأستريح من تكلف المجاملات الذي أمقته بسبب رائحة النفاق التي تفوح من غطاء المجلس.

التقيت بعبدالله وعزيته، فتذكرني رأسًا رغم أننا لم نلتق منذ سنوات، عمرت حتى وصلت إلى سبعة وتسعين عامًا وهو نفس العمر الذي مات فيه أبوه كما قال لي، أخبرته بأني أكثر ما أتذكره فيهما أنهما متشابهان. قال لي بأنه كان يضعهما إلى جانبه حين كان يأتي لزيارة جدتي التي تكون خالة أبيه وأمه معًا! هنا أدركت مصدر التشابه الجميل بينهما. لم يعد الآن عبدالله يقود سيارة البيكاب الحمراء، بل أصبح حاله ميسورًا ولديه سيارتا «نيسان بترول» وبيوت عصرية واسعة في قلب قريته. لقد تغير حاله حين ساهم في إيجاد حلول لوزارة التربية بتوصيل أطفال المدارس من بيوتهم في القرى البعيدة إلى مدارسهم في الأراضي المنبسطة، استطاع بمرور السنين، أن يحتكر خريطة حافلات الاماكن المعقدة، مع إنفاقه جزءًا من أرباحه في ترضيات نهارية وهدايا ليلية.

كانت البداية مع البيكاب الحمراء، التي تحولت الآن إلى تحفة مغطاة. وقد وعدني بزيارتها حين تنتهي فقرات العزاء بعد صلاة العصر. انعطفت حياته نحو الثراء حين اشترى باص «تاتا» الهندي الأصفر الضخم أول مرة. ومع توالي السنوات صار له موكب من هذه الباصات لحمل أطفال المدارس إلى مختلف المناطق القريبة والبعيدة. قال لي كذلك: إن لديه محطة تعبئة ديزل خلف البيت خصصها لملء خزانات حافلات العمل. وبعد العصر أخذني لرؤية البيكاب الحمراء المتقاعدة كما كان يردد. كانت مغطاة برداء أخضر داكن سميك تكريمًا لها. وحين رفع عنها الغطاء بدت لامعة في حمرتها، وفي المقصورة الأمامية ظهر الوجهان الباسمان لوالديه المتشابهين. ولم أرَ عبدالله بجانبهما!

وبعد أن تعشينا، كما جرت العادة للقادمين من أماكن بعيدة، تمددنا مجموعة من الناس لا يعرف بعضهم بعضًا في صحن المجلس. والصباح كانت وجبته الخبز واللحم كحال وجبة العشاء، رجعنا أنا وأمي إلى تخوم العاصمة حيث نسكن بمنطقة «سعال»، وفي الطريق تولت أمي قيادة دفة الحديث، وهي تنقل لي مختلف ما دار في مجلس النساء من تفاصيل وأخبار.

لا أنكر أن حياة عبدالله أدهشتني حتى إني حسدته عليها. وقد تصاعدت بإصرار وتحول فيها من حال إلى حال، ومن سيارة بيكاب حمراء يقلُّ بها الركابَ إلى مالكٍ لأسطول سيارات يوظف معه كل من يرغب من أقاربه، وهو الآن يلعب بالأموال، وأخبرني أنه يسافر كل عام إلى بلد جديد كان آخرها موسكو، ويأخذ معه من يشاء من أقاربه. بينما أنا الموظف الحكومي، مسؤول النقليات بوزارة الزراعة، عليّ أن أنتظر ترقيتي سنوات، ووقتي ليس ملكي، وهناك كذلك البنك الذي يأسر نصف راتبي لخمسة وعشرين سنة بسبب طلب تأجيلات الدفع، فقط لأني فكرت في أن يكون لي بيت. كل هذه الأمور وغيرها لا يمكن أن يشعر بها عبدالله، الذي بعد أن سلم عليّ وانحنى لتقبيل رأس والدتي ودسّ عشرين ريالًا في يدها، انعطف صاعدًا هضبة منخفضة يقع عليها واحد من بيوته الثلاثة، تتقدمه كرشه التي بدت أيضا كهضبة، وهو يلوح بعصاه يمنة ويسرة، يسرة ويمنة.

محمود الرحبي - كاتب عماني | يوليو 1, 2022 | كتب

من يقترب من تجربة الباحث المغربي يحيى بن الوليد، في مجموعة من الكتب التي تميزت بالتكثيف والتركيز، يجد مادته الثقافية مكتوبة بحرص من يكتب نصًّا. في جميع ما قرأت له -منذ كتاباته الأولى التي كان يهديني إياها على هيئة كراسات- يتلمس القارئ بسهولة مدى التكثيف واكتناز كل صفحة بقائمة من المعلومات والأسماء والتعريفات والاقتباسات الذاهبة مباشرة إلى قلب المعنى، والمنسوجة بمتعة نصية هي إلى الأدب والتأملات أقرب. مثل كتبه عن إدموند عمران المالح، والمهدي بن بركة، وعبدالله العروي، ومحمد شكري، ثم كتابه الأكثر مقروئية «الوعي المحلق: إدوارد سعيد وحالة العرب» الذي جاء مكافأة للكاتب الذي ظل ينسج دروسه في الهامش وبعيدًا من حسابات النشر وأضوائه، فقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة، من ضمنها طبعات شعبية مصرية.

في كتاباته التي يمكن إدماجها في اشتغالات الدراسات الثقافية بفرعيها الرئيسين النقد الثقافي والدراسات ما بعد الكولونيالية، لا يميل كثيرًا إلى التنظير بقدر ميله إلى الولوج المباشر نحو القراءة والتطبيق. لتظل (الخلفية الثقافية) هي الغطاء والمحيط المؤطر لكل ما يكتب. يتجلى ذلك في ترصيع كتبه بمفردات الدرس الثقافي مثل الطباقية، والتمثيل، وتفكيك الهيمنة، والهامش، وما بعد الاستعمار… إلخ، إلى جانب منظري ومزاولي هذه الحقول كإدوارد سعيد، وهومي بابا، وجياتري سبيفاك، وفرانز فانون، وفيصل دراج، وأنطوان شلحت، وفريال جبوري، وحميد دباشي، وغيرهم. وقد أصدرت له مؤخرًا دار العائدون للنشر بالأردن كتابًا موحدًا في الرؤية، حمل عنوان «سردية فلسطين بين إدوارد سعيد ومحمود درويش».

حظي الكتاب بتقديم مسهب من الشاعر عمر شبانة مستشار النشر في دار «العائدون للنشر». تقديم أشبه بمقالة مختصرة تنضح منها الحماسة للكتاب الذي يدخل في صلب اشتغالات هذه الدار المؤسسة على أرضية فلسطينية، مع انفتاح محدود لنصوص إبداعية ومختارات من خارج السياق الفلسطيني. وكان من أبرز ما ذكره شبانة في مقاله التقديمي الذي حمل عنوان «ابن الوليد، الوعي المحارب» إنه من خلال هذا الكتاب بإزاء ناقد يمتلك مشروعه في أفق مناهضة الاستعمار من موقعه كمثقف متورط في إشكالات الثقافة والفكر. وفي فقرة أخرى يكشف شبانة عما تركته فيه الدراسة التي -بحسب وجهة نظره- تكشف عن سعة اطلاع كاتبها لا على منجز إدوارد سعيد ومحمود درويش فقط، بل على تأثيرات هذا المنجز، وحجم التأثير الذي يتبدى في حجم تعاطيه والتفاعل معه سلبًا وإيجابًا (وبخاصة إدوارد سعيد).

هبة الحق في كل مكان

كان إدوارد سعيد أنيقًا، حتى إن درويش حين رثاه لن يغفل هذا الجانب فيه حين قال: «يشرب قهوته بالحليب ويختار بذلته بأناقة ديك». عند هذا الشطر ذهبت لأكمل الكتاب في المقهى، وكنت في العادة أطلب قهوة سوداء، ولكن بسبب إدوارد سعيد ومحمود درويش، والكتاب عنهما الاثنين وإن انفصلا في مقالتين، طلبت قهوة بالحليب وشرعت في إكماله. يورد ابن الوليد أن إدوارد سعيد قال: «لم أعد الإنسان ذاته بعد 1967م»، حين أحدثت الهزيمة داخله هزة عنيفة ولكن لحسن حظنا -وحسن حظ العالم ربما- أن سعيدًا حوّل الهزيمة إلى وقود معرفي فعال، حين اندفع للبحث والقراءة ولتعلم اللغة العربية وهو ابن الثقافة الغربية بامتياز. وهذا التحول والإصرار ساهم في انبثاق مؤلفات تأثر بها حتى هنود آسيا، ناهيك عن أروقة الجامعات الغربية. سلسلة من الكتب لم يقطعها سوى الموت، تنتصر في موضوعاتها للحق الإنساني، كما لخص ذلك ريموند وليامز في عبارة جامعة «إدوارد سعيد هبة الحق في كل مكان».

لكن يبدو أن هذا التحول جلب لإدوارد سعيد تبعات ثقيلة كان في غنى عنها لو لم يكن وطنيًّا حد الذوبان في قضيته الفلسطينية، كما تؤكد ذلك تلميذته العراقية فريال جبوري: «لقد كان بإمكان إدوارد سعيد أن يريح وأن يستريح من خلال ارتباطه بقضايا من خارج الألغام مثل قضية المرأة والأقليات وغيرها من قضايا الحداثة وما بعد الحداثة التي تبدو مقبولة ومحبذة».

وقد تطرق ابن الوليد في كتابه إلى طبيعة الصراعات التي دخلها سعيد على أكثر من صعيد سواء في الجامعة التي يدرس فيها بأميركا حيث تألب عليه غير واحد من المتصهينين المتصلبين، إلى جانب مواقف وتفاصيل يوردها الكتاب وصلت إلى حدود التهديد بالقتل، أو من خلال أقطاب السياسة الفلسطينيين الذين تمنوا أن يقصر اهتمامه على النقد الأدبي، حيث منعت كتبه في فلسطين (غزة والضفة الغربية). ولكن على الرغم من ذلك وفي نهاية المطاف كان إدوارد سعيد هبة فلسطين، فبسبب هذه القضية التي خاض الصراع فيها بصدق شديد، وفي الأساس بسبب كتبه المتصلة بها والمنطلقة منها إلى معاناة العالم، نال سعيد مجموعة من الألقاب يصعب تحديدها: فهو صوت العرب في المنفى، وحامل الهم العربي، والفارس الفلسطيني… إلى جانب أن الكتاب يزخر بمقولات مفكرين عالميين وضعوا سعيدًا في قائمة التنويريين الكبار كما فعل تودروف.

درويش الذي يقرأ من خارج الشعر

في القسم المتعلق بمحمود درويش يضع الكاتب عنوان «بين محمود درويش وإدوارد سعيد» ويورد تحته مجموعة من الشواهد المدللة على عمق الوشائج بينهما، التي في أغلبها لم تكن لقاءات مباشرة، إذا استثنينا لقاءات تواصلية محدودة بينهما، وصورة تجمعهما أُبرِزَت في غلاف الكتاب. ولكن الأهم هو ذلك الاشتراك المعنوي والمصيري وانشغال كل منهما بميراث الآخر، فقد خص إدوارد سعيد نصوص محمود درويش بـ«نص نقدي ثاقب بعنوان تلاحم عسير للشعر وللذاكرة الجمعية» (ص 80). كما أن درويشًا رثى إدوارد سعيد بقصيدة حملت عنوان «طباق» يتضح أنه كتبها بعناية فائقة وتأثر ملحوظ.

بعد ذلك يفرد الباحث بقية أبواب هذا الفصل في النبش في شاعرية محمود درويش وتأثيره ولقاءاته الصحفية ومزاجه الشعري. وفي هذا الجانب سيضعنا أمام معلومات غاية في الدقة والجدة، تدلل على توسع في البحث بذله الكاتب. من هذه المعلومات أن درويشًا يحب أن يقرأ أكثر نصوصًا غير شعرية، وهذا ربما ما يدلل على أسباب ترصع قصائده بإحالات تاريخية وأسطورية، فهو يتعامل مع قصيدته كمشروع بحث ونتاج صناعة وصبر طويل، ولا يركن في صياغة نصوصه فقط إلى انثيالات موهبته الوقادة، أي أن القصيدة عند درويش هي نتاج وعي كذلك.

من ضمن المعلومات في الكتاب، إن أول لقاء أدبي لدرويش أجري معه في موسكو، وقد أجراه معه محمد دكروب في نهاية الستينيات. والطريف أن دكروب هو من نبه درويشًا في ذلك الوقت، حيث كان ينتمي للحزب الشيوعي، بأن يحذف كلمة «شيوعي» من قصيدته الشهيرة «بطاقة هوية» تلك القصيدة التي كان درويش يرفض إعادة قراءتها حين يطلبها منه الجمهور، مدللًا بذلك أن جماهيرية الشعر لم تكن تعنيه، بقدر ما كان يعنيه أن يطور قصيدته ويرصعها باستمرار بما يضمن لها الخلود والتجدد عبر الزمن.

محمود الرحبي - كاتب عماني | مايو 1, 2021 | كتب

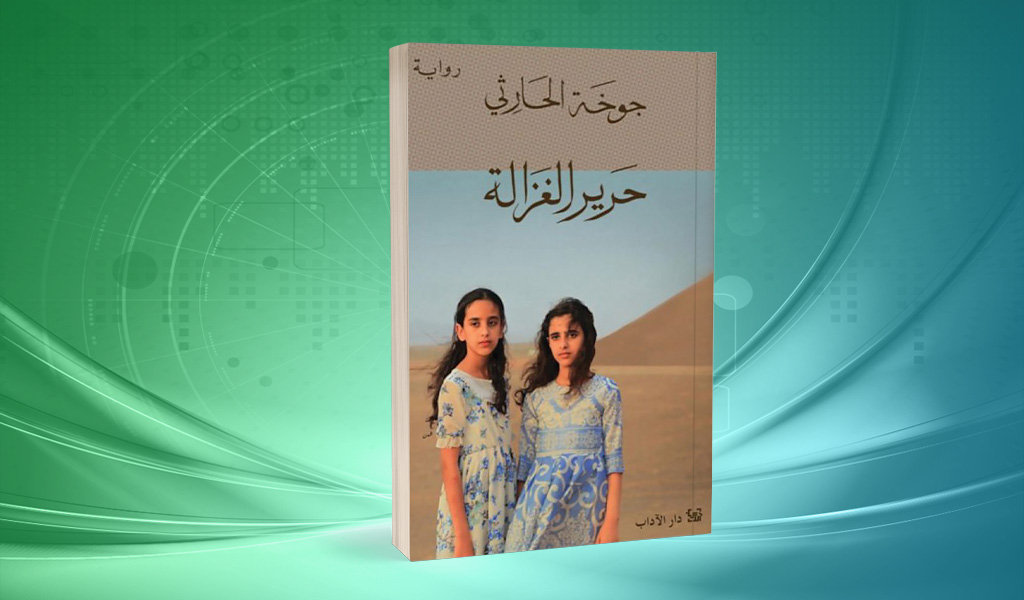

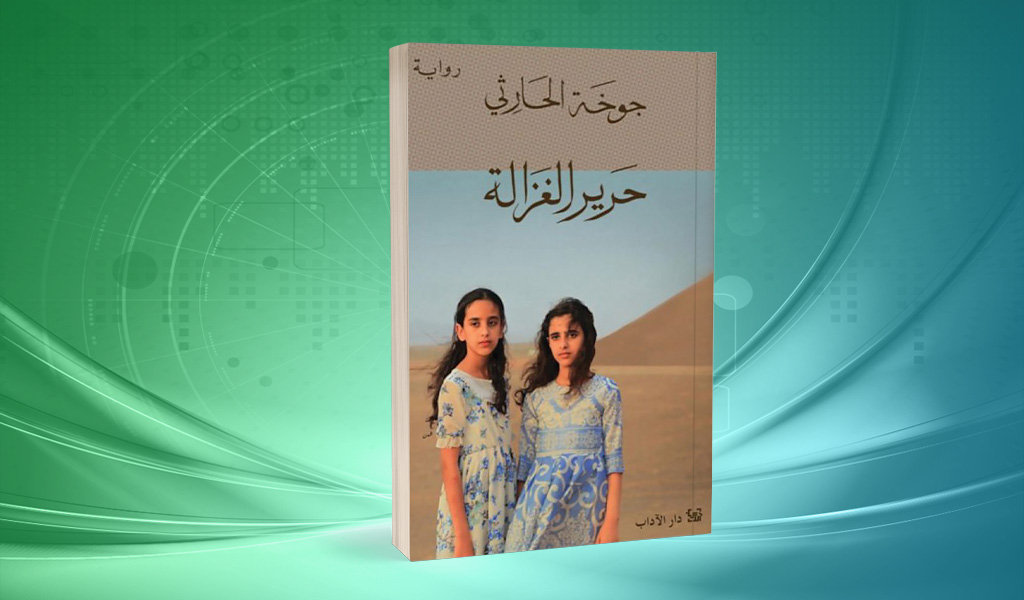

تتقاسم روايةَ «حرير الغزالة»، (دار الآداب في بيروت) للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، شخصيتان مؤنثتان: «حرير» التي يقدم لنا السارد حياتها من خلال علاقاتها الداخلية، و«غزالة» التي تظهر لنا كواصفة للمحيط الخارجي واشتباكها المباشر به. نحن إذن إمام شخصيتين تؤطران رحلة السرد، واحدة من الداخل، عبر تداعيات مونولوغية وانثيالات جوانية، والثانية تصف لنا العوالم وتُصورها انطلاقًا من حدقة العين المباشرة، وليس انتهاء بنوافذ الذاكرة. وإلى جانب هاتين الشخصيتين تظهر مجموعة كبيرة، حد التشابك، من شخوص «خادمة» تسهم بدورها في نسج عوالم الرواية.

يؤطر السارد وجود «حرير» عبر محطات علائقية حميمية، تدور في رحاب العشق والوجد بين طليقها، العازف والموسيقيّ، وصديقها الافتراضي، العراقي- السويدي، وزميلها في الشركة حيث تعمل الذي تجمعها به علاقة عشق مباشرة ومفتوحة. تنسرد تلك العلاقات السرية عبر أبواب الرواية الأربعة: حفلة الأوركسترا، زهو الحياة، مغنّي الملكة وعام الفيل. باحثةً

دؤوبة عن رجل، تتنقل من خلال مساحات صامتة في بحثها عن ارتواء العشق دفاعًا عن عزلة (غير مفروضة) ولكنها تتشكل وتفرض أسوارها الوهمية، كمقابل لحياة القرية الجماعية.

تقول «حرير» في إحدى فقرات الرواية، كاشفة أهم ما يشكل شخصيتها: «لما كبرت ورأيت عيون الآخرين تنظر داخل حياتي، تعلمت أن أتحدث عن نفسي بنغمة شكوى كي يغفر لي حسن طالعي، أقول أمام زميلاتي العزباوات: إن الزواج مجرد مصادفة، وأمام اللاتي لم ينجبن إن الأولاد مجرد هم لا ينقضي، وأمام المثقلات بالديون إني سأحتاج عاجلًا قرضًا ما. أما همومي الحقيقية التي لا يرينها، فلا أشكوها لأحد. لمن أشكو؟…».

تواريخ متباعدة

و«غزالة»، التي «تدفع عالمها أمامها كصندوق ضخم بلا عجلات»، تقدم محيطها تحت تواريخ متباعدة تمتد عشر سنوات، من 21 نوفمبر 2006م إلى 21 أكتوبر 2016م، حيث تصف طفولتها وحياتها في الجامعة والبيت، ورحلاتها الداخلية، وطفولتها وقريتها وسفرها إلى تايلند لعلاج والدتها، كما تصف أباها وقريباتها وعمتها، حتى صديقتها حرير. من خلال هذين الإطارين اللذين تدور في فلكهما الشخصيتان؛ «حرير» من الداخل وعوالج النفس، و«غزالة» من الخارج، واصفة أكثر من محيط، تتبارى مجموعة من الشخصيات في الظهور والاختفاء. بعضها يأخذ حقه من المقاربة والتعريف، وإنْ بصورة مختزَلة، كما هو الحال مثلًا مع الأخوين المقيمين من ذوي الأصول البنغلاديشية اللذين يعملان في بيت طفولة «غزالة». بينما تبدو لنا شخصيات أخرى رئيسة وقوية الحضور في بداية الرواية، ولكن ما تلبث أن تتوارى وتبهت مع تقدم السرد، مثل شخصيتَي «آسيا» ووالدها.

جوخة الحارثي

يبدو فضاء هذه الرواية شبيهًا برواية سابقة لجوخة الحارثي، هي «سيدات القمر»، حيث نجد كذلك قرية (وهمية: متخيلة؟): «العوافي»، في مقابل مناطق حقيقية –حين يتعلق الأمر بالعاصمة- مثل وادي عدي ومطرح. في رواية «حرير الغزالة» نرى كذلك «شعرات باط»، وهي الخلفية القروية المتخيلة، في مقابل مدن حقيقية كبانكوك، والخوير، وصحار.. وقد كان فضاء «العوافي» في «سيدات القمر» مركزيًّا وأكثر خصوبة، ومنه ينطلق الحدث ليعود، في حين أن فضاء «شعرات باط» يبدو ثانويًّا ومتساويًا في الحضور مع بقية فضاءات الرواية وأماكنها، لا يميزه عنها سوى كونه أصل معظم شخوص الرواية ومرتع ماضيها المقطوع. وكأنّ الشخوص انطلقت منه وهربت منتشرة في بقاع الأرض، لا تعود إليها إلا عبر الذاكرة، من خلال مواقف تنتمي إلى حياة غابرة.

نلمح في غلاف الرواية مشهدًا فوتوغرافيًّا لطفلتين تنظران إلى ما بدا أنه زهرة أو عيدان سنبلة صفراء خلفها كثيب رملي. تدلّ هذه العتبة على أن القارئ سيكون أمام سرد لطفولة شخصيتين. وقد تكون الصورة تحمل دلالة إضافية، هي أن الطفولة صحراوية تنتمي إلى أرض المنطلق (شعرات باط أو الواحة). كما يمكن أن توحي الصورة بأبعد من ذلك، وهو أننا إزاء قصة تنطلق من واقع شخصيات معيشة، رغم أن إحدى إحداثياته وعلاماته الأنطولوجية متخيلة، «شعرات باط».

وهو غير ما عهدناه في أغلفة الروايات، حيث تبرز في العادة رسمة فنية، ومن النادر أن نجد صورة فوتوغرافية تعكس أشخاصًا من الواقع المعيش، إلا إذا كان الكاتب قصد متعمدًا أن يتحدث عنها، كما هو الشأن مثلًا في صورة غلاف رواية الكاتب البيروفي ماريو بارغاس يوسا «قصة ميتا» التي يتحدث فيها عن شخصية حقيقية؛ إذ تقمص السارد دور صحافي، لنراه يتحرك في الرواية باسم الكاتب نفسه. فقد تعمّد يوسا في هذه الرواية أن يقول لنا منذ البداية: إن كل ما سترون قد حدث بالفعل، وما القالب الروائي سوى وعاء وبوتقة لعرض هذه الأحداث. لقد استعار شكل الرواية لقول حياة مناضل من بلده البيرو، حيث التقاه في نهاية الرواية وعرفه.

كما كان عليه الحال في رواية «سيدات القمر»، يعيش قارئ رواية «حرير الغزالة» زمنًا ممتدًّا، يقفز بحرية بين الطفولة والدراسة الجامعية والأمومة. وعلى الرغم من أن زمن الحياة المعاصرة هو ما يضبط إيقاع الأحداث، فإن هناك ارتدادات مفتوحة ودعوات لا تتوقف طيلة صفحات الرواية للخروج من الزمن الآني والعودة البعيدة إلى الوراء، وبخاصة حين يكون الحديث عن القرية (المتوهمة- المتخيلة)، «شعرات باط» التي تكون في الغالب منطلقًا للمقارنات وكشف تحولات الزمن بين طفولة «غزالة» و«حرير» وما قبلهما من حياة الجدّات والعمات وعدد من شبكة شخوص الرواية.

كعادة شخصيات روايات جوخة الحارثي، فإن الأغلبية نساء، وعادة ما يصبحن، بتقدم التجربة، قويات يتحدّين بعزم (غوائل -عوادي) الزمن، كما كان عليه الحال في شخصيات «سيدات القمر»، وبخاصة عند الحديث عن «ميا» وأمها «سالمة» والخادمة «ظريفة»، التي فرضت حضورًا استثنائيًّا في الرواية. نجد أيضًا في «حرير الغزالة» شبكة كبيرة من الشخصيات، يفرض بعضها حضوره في كثير من صفحات الرواية، مثل شخصية «مديحة»، وهي شخصية كسرت حدة السرد في الرواية، تميل روحها إلى المرح وتدبيج القفشات رغم مرضها بداء السكّري، تمتلك رصيدًا طريفًا في صباها حين استحدثت، هي وأخوها، سينما صغيرة في الصحراء وما كان لطموحها أن يتوقف لولا أن أخاها غيّر طريقة حياته، وبالتالي أوقف سير جموح اختراعاتها، «دائمًا هناك آخرون مسؤولون عن حياتنا البئيسة». إلى جانب شخصية «آسيا» الغامضة، التي «فيها شيء قاتم، لكنه غير منكشف، وفيها شيء كدر، غير أنه محبوس». وإضافة إلى هذه الشخصيات الأربع التي تتفاوت في حضورها وغيابها، تتسم رواية «حرير الغزالة» بوفرة الشخصيات المعزولة في محيطها الخاص، يظهر بعضها في مسرح الأحداث، لكنه لا يلبث أن يتوارى، لنعيش في الرواية أمام تدفق وتدافع لشبكة من الشخوص يصارع كل منها ليجد مساحته في الرواية –183 صفحة- مساحة لوجوده وبقائه.

محمود الرحبي - كاتب عماني | مارس 1, 2020 | كتب

في رواية «سجين الزرقة» لشريفة التوبي -الصادرة عن دار الآن ناشرون- يتقاطع عدد وافر من الشخوص في طريق الشخصيتين الرئيستين «راشد» و«شمسة»، التي يمكن لكل من هذه الشخصيات -على حدة- أن يكوّن فصلًا روائيًّا وافرًا، ولكنْ لمقتضيات التبئير، ولأنّ الرواية لم تبنَ أو تخطط لأن تكون رواية «بلا أبطال محددين» ارتأت الكاتبة التركيز أكثر في رواية «سجين الزرقة» على شخصيتين: الأم/ الطفلة ضحية الاغتصاب، وراشد، الذي جاء إلى الحياة نتيجة لهذه الجريمة، وحيدًا، ذاهلاً، لا جذر له يربطه بالمجتمع.

فهناك «العم سليمان» بواب ملجأ الأيتام، الذي انشغل عنه أبناؤه بحياتهم وتخلّوا عنه، والذي يعيش في غرفة في الملجأ، يرفض أن يغادره، ما شكّل، بمرور الزمن، تعويضًا لبعض أبناء الدار عن أب غير موجود أو جد مستحيل. وهناك البنت التي زوّجوها دون رغبتها، فسُجنت لأنها تواطأت مع من كانت تحبّ على قتل زوجها. وهناك الحكاية الغريبة لوردة، التي تتمنى أن تبقى في السجن وتحسد السجينات المحكومات بمدد طويلة، بعدما حُكم عليها بستة شهور فقط، إثر شكايتها ضد والدها. وهناك سوشيلا، الخادمة الهندية التي هربت من كفيلها الذي حاول مرارًا التحرش بها؛ ليغلق عليها في شقة للدعارة دون علمها، إلى أن تهجم الشرطة على الشقة ويحكم عليها بامتهان الدعارة. إلى جانب شخصيات أخرى عديدة تثري عوالم الرواية بالأحداث والشخوص التي تشكل أفكارًا محايثة للفكرة الأساسية، القائمة على تتبع حياة الأم الضحية في سجنها، بعدما حُكم عليها بعشر سنوات، قبل أن يُخَفَّف الحكم لاحقًا؛ وراشد، الذي لا تسعفه الظروف لإعادة ترتيب حياة ليس له دور في صياغتها. وسيقضي وقتًا طويلًا في البحث والتفكير في أمه الغائبة وهي الأمل «أو قطعة الثوب» التي ما زال يحتفظ بها، دلالةً رمزية على الأمل الضائع.

وقد أبدعت الفنانة التشكيلية بدور الريامي، التي رسمت لوحة الغلاف، بأن أبرزت قطعة الثوب في لحظة تتوارى فيها الأم في الزرقة، فيما الطفل يتشبث بأطراف «اللحاف».

تبدأ رواية «سجين الزرقة» بركوب راشد الطائرة، مغادرًا إلى أميركا «ألصق وجهي على زجاج نافذة الطائرة البارد؛ لأرى ما كنت أسميه وطنًا، أراه يصغر، وأنا أعلو».. وهي بداية لأحداث الرواية التي تتناوب عليها شخصيتان. ورغم أن الشخصيتين لا تلتقيان كثيرًا في واقع الرواية، فإنهما متواشجتان، تفضي كل منهما إلى الأخرى وتبحث عنها، يكتشف راشد حين يخرج من دار الأيتام بأن مبلغًا كبيرًا قد وضع في حسابه، تقول له المربية إنه من دار الرعاية لكي يبدأ حياته من جديد، ولكنه يكتشف في الأخير أن الأم وضعته له من راتبها كل شهر إلى أن تراكم.

صوتان يتناوبان السرد

يتناوب في سرد الرواية صوتان بنبرة مونولوغية داخلية مغلقة لدى راشد، وواصفة، منفتحة لدى الأم شمسة. فبينما ينغلق راشد حول أسئلته الداخلية للبحث عن جواب يمكنه أن يفسر غربته وانبتاته الجذري عن المجتمع والمحيط، تفتح شمسة السرد على انعطافات يفضي كل منها إلى الآخر، لذلك كانت الفصول التي تظهر فيها شمسة أكثر تشويقًا من الفصول التي تسرد لنا جوانيات راشد ومحنته في التفاعل مع محيط لا ينظر إليه كيتيم إنما كلقيط (غبن) لا أبوين معلومين له. وهي كلمة تتكرر كثيرًا في الفصول المتعلقة براشد. بينما لا ذكر لها فيما يتعلق بأمه شمسة، التي استطاعت، رغم ما تعرّضت له، أن تبدأ حياتها من جديد وتتزوج وتنجب أربعة أطفال. بينما ظل راشد سجين زرقته وابتعاد كل شيء عن يده. فما إن يلتقي مريم، وكان ذلك في المكتبة، التي «في حضورها غابت المكتبة والكتب»، ويقرر الزواج منها حتى يطرده والدها شر طردة: «ما نزوّج بناتنا غبون».

وهناك، أيضًا، سالم، الذي وصفه راشد بأنه «يبحث عن نفسه في الغد وأنا أبحث عن نفسي في الأمس». وقد بدا متصالحًا مع حالته، يملؤه الطموح بالذهاب إلى أميركا، وهو طموح سعى إلى تحقيقه عبر الدراسة، فكان له ما أراد. بينما ظل سالم ينتظر الأمل بظهور أمه. ظل متشبثًا بطرف ذلك الرداء حتى النهاية.

تبدأ الرواية برسالة مطولة، وهي سيرة ذاتية مختصرة تكتبها الأم إلى ابنها، يقرؤها في الطائرة خلال مغادرته وطنه، بعد أن يئس من إيجاد أمه، إلى بلد الأحلام أميركا، حيث يوجد صديقه سالم. وخلال تلك الرحلة الجوية تتداعى على أرض الواقع صفحات من مأساة الأم. فما يميز الرواية، رغم صفحاتها الكثيرة، التي تربو على 350 صفحة وفصولها الـ39، أنها موزعة بطريقة تضع القارئ في «أفق انتظار» تشويقي؛ ينتظر ما سيحدث فيما بعد، وبخاصة في تلك الفصول المتعلقة بالأم (شمسة). ففضاء شمسة مفتوح ومتنوع وثري، تتقاطع فيه مصاير عدة، ما يفرش للقارئ تفاصيل ومعلومات جديدة لم يكن يعرفها، والوصف الضافي لأفضية السجن «لقد بدا لي السجن كمدينة بكل ما فيها من شوارع ودروب وبشر وحياة». فعالم السجون عالم خفيّ في العادة، خاصة فيما يتعلق بسجن النساء. وقد استطاعت الكاتبة أن تجمع حزمة كبيرة من المعلومات الدقيقة، التي جعلت من الرواية متماسكة ومبنية بثبات لا يشعر معه القارئ بأن ثمة وهنًا، أو إقحامًا، للتفاصيل وركائز الرواية وبنائها.

تساؤلات القارئ

ولكنْ ثمة تساؤلات يمكن للقارئ أن يطرحها ولم يجد لها إجابة واضحة في الرواية، رغم أنها – أي الرواية بشكل عام – غير معنية بتقديم جميع الإجابات. ولكنها أسئلة يمكن طرحها لاستكناه منطقية بعض الأحداث، من قبيل أننا لم نتعرف بصورة جيدة إلى نواحي دراسة راشد في كلية التقنية وكيف كانت علاقته بزملائه؛ هل هي مثل تلك العلاقة التي جمعته، فيما بعد، بزملاء العمل؟ كما أننا لم نلمس أي حديث، ولو جزئي، عن فتيات دار الأيتام. تحدث السارد عن العم زوج الأم وأوردت أن زوجته تعرف أنه يخونها ولم تتضح تفاصيل ولو موجزة عن هذه الخيانات. كما لم يفصل السارد وصفًا لطريقة موت زوج حليمة. فحمد دفعه إلى الجدار ومات، بينما يظهر التشريح خدوشًا وأظافر في جسد الميت، وكأنما التشريح جاء ليس فقط ليكشف جريمة القتل، وإنما أيضًا لتقصير السارد في وصفه

لتفاصيل الجريمة.

الحوار يتناوب في حالتين، حوار مغلق على المحلية ولا يفهمه سوى أصحاب اللهجة العمانية مثل عبارة «نوبه، اسمع انته بويتكلم عن الحرام، أحيدك ما تعرفها القبلة هين دايرة».. فلا يمكن للمتلقي العربي العام أن يعرف بسهولة ما ترمي إليه كلمات مثل «نوبه» و«أحيدك» و«هين دايرة». وإلى جانب الحوارات التي وصفتها بـ«المنغلقة»، ثمة حوارات يمكن وصفها بـ«المنفتحة» أو المفتوحة على عموم المتلقين العرب، من قبيل «أنت ما تعرف إيش ظروفهن، ما تعرف إيش عندهن، لا تجني عليهن». كما أن ثمة حوارات محلية متصالحة مع الفصحى، مثل: «أشوفك خارج السجن. وإذا بغيتي شي خبريني».

فالرواية التي تبدأ براشد، الذي يفتح المظروف في الطائرة المتجهة نحو أرض الأحلام والخلاص، أميركا، تنتهي به. ولأنه كما يقول في أحد مقاطع الرواية «لقد نزهت نفسي وروحي عن الرغبات المحرمة، رغم أني قد أتيت من رغبة محرمة». كافأه القدر بالفرج، حين تلاقي الأم من زوجها الجديد الذي كان راجح العقل، بأن رضي أن يعيش راشد بينهم، لينفتح العالم مجددًا على راشد، ولكنْ ليس العالم الذي هو ذاهب إليه، إنما العالم الذي تركه وراءه؛ لأن الظروف تغيرت وانفتح أمل جديد في الحياة.

رواية «سجين الزرقة» تضمر الكثير وتفتح، في الآن نفسه، أسئلة موضوعاتية وفنية عدة يمكن تناولها من أكثر من زاوية.

محمود الرحبي - كاتب عماني | يوليو 1, 2019 | نصوص

فاطمة تخبز وحولها يتحلق إخوتها الثلاث بكيل وهلالة وغصن. تخلط نثارًا من الطحين بالماء والملح، فتتشكل عجينة تصبغ بها صفيحة معدن تحتها ثلاث أثافٍ مشتعلة بنار الخشب. تلتصق العجينة بصفيحة المعدن فتتشكل عليها طبقة خبز رقيقة. بكيل وغصن يركزان أعينهم على الصفيحة في تعجب وهي تحول ما التصق بها بسرعة إلى خبزة مكتملة ترفعها برشاقة، وتضعها على صحن سعفي تتكوم عليه طبقات الخبز الرقيق. وهلالة تكنس الأرض بمكنسة سعفية واطئة، ثم ترسل بصرها ناحية الباب، حيث دخل الأب وألقى نظرة صامته على الأجساد الأربعة. وجهه منقبض وهو يكمل طريقه، الذي انتهى بالجلوس على حافة السرير السعفي الكبير. رفع رجليه الحافيتين عن صفحة ساقية الماء فوق صخرة جافة، ثم رفع يده اليمنى أمام صدره فتعاقب الإخوة يقبلون ظهرها. نظرت فاطمة المنشغلة إلى أبيها دون أن تكلمه، ثم قربت منه قلّة اللبن وصحن الخبز، فانكبّ الجميع يغمسون ويأكلون. نهر الوالد غصنًا بصرخة مدوية، فانسحب هاربًا. قالت فاطمة:

دعه يكمل فطوره يا أبي.

أجاب الأب:

-يجب أن يتأدب، إنه يسرق الخبز ويخفيه في جيبه، يظن أنني لا أراه.

ترفع هلالة صحن الفطور وتتجه ناحية النبع، فيما تركض بكيل باحثة عن أخيها.

أخرج غصن قضمة الخبز من جيبه، فتّتها ونثرها أمام قدميه. اقترب زوجان من العصافير كانا يرسلان لحنهما من بين الأغصان. تنططا بحذر، وحين اطمأنَّا أرسلا نداءهما في الأرجاء؛ ليتهاطل فريق من العصافير حول الفتات. تظهر بكيل فجأة، فيهرب السرب محلقًا في فوضى. تركض هاربة وغصن يلاحقها. يدفعها فوق الزرع ويحشر رأسها بين ركبتيه. تنزلق من قبضته في انتصار وتُواصل هروبها.

كانت هلالة تراقبهما من بعيد وهي تفرك الصحون بلحاء نخل معجون بالطين. عيناها تتنقلان بين الصحون والطفلين. ترتسم ابتسامة على صفحة وجهها وهي ترفع عنقها لتراقبهما من خلال فتحات الزرع الطويلة. بكيل تصبغ وجه أخيها بالطين وهو صامت. يصبغ وجهها بدوره. يختفي الطفلان في السرير الأخضر، ثم يقتربان خفية من مجلس هلالة. كان عنقها مشرئبًّا باستغراب وهي تبحث عنهما. يظهر الوجهان المصبوغان من وراء أختهما، ثم يصرخان، بصوت واحد:

-أووووووووووووووووووه!

ترمي هلالة بالصحن من يدها ثم تلاحقهما. تغرف بيدها من النبع وتملأ فمها ثم ترشهما، قبل أن تطلق ضحكًا ممزوجًا بالصراخ. تتوقف فجأة وتعود إلى حيث تركت صحونها.

أرجوحة مثبتة بين شجرتي مانغو وباباي؛ تتسلقها بكيل ويبدأ غصن في دفعها من ظهرها. تحلق العينان ماسحة رؤوس الأشجار الصغيرة. يرتفع الجسد ويهوي. ثم تدفع بكيل ظهر غصن، الذي يرفع رجليه ويحني ظهره في نصف نومة وهو يهوي ويرتفع. تتركه بكيل يتأرجح وحيدًا إثر نداءٍ جاءها، فجأة، من فاطمة.

وجدت فاطمة وقد قربت إليها آلة نولها الخشبية وشرعت تغزل خيوط الصوف جالسة. بدأت بكيل في مساعدتها وهي تنتظر دورها في الحياكة بشغف. ثم تضع فاطمة آلة النول بين حضن بكيل، فتحرك أصابعها الصغيرة بحذر بين الخيوط. تندسّ الأصابع بين الخيوط الملونة. فاطمة تتدخل لتفكّ اشتباك الخيوط.

يترك غصن الأرجوحة تتحرك وحيدة وراءه ويتقدم صوب كوخ المرأة العجوز القريب من بيتهم. كانت تجلس مقرفصة وكأنها في انتظاره. يتأمل وجهها وهو يقترب. وجه دافئ تنام على تقاصيفه الظلال. تعوم فيه نظرات الطفل كما يعوم ظل شجرة في بركة. تنعكس هيئة الصغير في عيني المرأة وهو يتقدم. تحضنه ما إن يقترب من جسدها، ثم تضعه في حجرها. يخفق قلباهما في مزيج صامت. يشير الطفل، مستأذنًا، جهة بيت الحمام. تشير العجوز بدورها وهي تهز رأسها موافقة، ثم تنهض منشغلة بعملها. خطواتها المرسومة تتحرك في صمت. تخمّ، منحنيةً، الفُتات المتناثر حول كوخها بمكنسة سعفية، ثم تجز الزرع في حزم وتدفع بها إلى شياهها. ومن كيس معلق، تخرج شرائح الخبز اليابس وتنثرها في الأرض لتخرس بها قوقأة الدجاجات الجائعة، ثم تحمل وعاء صفيحيًّا طويلًا وتتجه به ناحية النبع.

في تلك الأثناء كان غصن يكمل تأمله في ردهات بيت الحمام، الذي كان بأربع طبقات تلتصق بجدار طيني فيه جروف كثيرة ومسقوفة بشريحة سعفية رطبة معمّدة بجذوع نخل صغيرة. تأمل عشها وبيضها وصيصانها المغمضة. الأمهات تحضن الصغار دون تمييز وهي تتحرك باطمئنان وترسل أصواتها الصباحية من حلوق طرية كصفارات لأطفال. هيئة الحمام تتشكل في كل مرة بوجه جديد، منها ما ينفخ ريش حلقه ويرسل أصواتًا خشنة، ومنها ما يدور حول نفسه نصف دورة أو دورة كاملة، وكأنما ليعرض رداءه الريشي أمام عيني الطفل. ومنها ذلك الذي لديه عُرْف يمنحه شموخ ملك بين رعيته. ثم ظهرت العجوز وفوق رأسها تنتصب الآنية الصفيحية دون حتى أن تقبض عليها. يداها تتحركان بحُرِّية، يسبقها ظلها الهزيل كدليل. ترمق الطفل بنظرة مسالمة، وهي تصبّ الماء في أوعية الشرب الطينية المعلقة في أغصان الأشجار. شرعت تتوضأ لصلاة الضحى بما بقي من ماء، ثم دخلت كوخها. رأى الطفل ظلها منعكسًا في الأرض وهي تصلي. نقل عينيه بين الظل المتحرك وبيت الحمام، ثم انسحب راجعًا إلى بيته.