جاك دريدا يتساءل: هل صادف أحد منا يومًا «أنا» في الطريق؟

تُعَدّ كتابات الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاك دريدا (ولد في 15 يوليو 1930م بالجزائر وتوفي في باريس 9 أكتوبر 2004م) من أشهر الكتابات الفلسفية المعاصرة كثافة ومتانة، لما تحمله من تعدد، وتداخل في النصوص واللغات والإحالات. ولعل مشروع التفكيك) «Déconstruction» تفكيك مختلف أشكال وتمظهرات الميتافيزيقا والمركزيات الإثنية والمكانية والثقافية واللوغوغرافية) الذي اشتغل عليه ومارسه في مختلف مؤلفاته، هو ما يفسر هذه الكثافة والمتانة في متنه الفلسفي المكتوب، إلى درجة أن الإمساك ببعض أفكاره وأطروحاته يُعَدّ أمرًا غير متيسر بسهولة على قرائه بمن فيهم أقرانه من الفلاسفة.

وكان تصويرُ شريط وثائقي حول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، وظهوره بعد غياب طويل مقصود في أشرطة متعددة الوسائط، مناسبةً تحدث فيها عن قضايا أساسية لم يسبق أن كتب فيها، وأخرى هي من اهتماماته التي ترد في مختلف مؤلفاته، مسلطًا كثيرًا من الضوء على جوانب مهمة من فكره وحياته.

غير أن ما يميز الشريط المعتمد هنا هو نوع حضور دريدا فيه. فالشريط يقوم بإخراج حديث هذا الفيلسوف في ارتباطه بأربعة أمكنة كبرى، بلدان، حيث عاش ومارس مهنة التدريس، هي: الجزائر وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وما يميز حضور دريدا في الشريط أيضًا إعلانه تصالحه ليس فقط مع صورته الشخصية بل مع تسويق اسمه وصفته عبر الوسائط الإعلاميائية الجديدة أيضًا. فبعد أن كان يرفض ويمنع تداول صورته الشخصية لمدة طويلة نجده الآن يقدم نفسه في سخاء نادر «مادة للكتابة» في هذا الشريط، حسب تعبيره، متحدثًا ببساطة وتلقائية، خلافًا لما هو عليه الحال في كتاباته، حول قضايا فلسفية كبرى تخترق كتبه وتسكنها منذ البداية، وأخرى تخص طفولته ومسقط رأسه، وتربيته وأمه، وهي كلها تنفتح على إشكالات لا تخلو من راهنية، مثل التسامح والعيش المشترك، والحق في الاختلاف. ولعل هذا ما يجعل استحضار أطروحات هذا المفكر حاجة دائمة ومستمرة.

هذه المادة هي ترجمة لبعض محتويات شريط بعنوان: D’ailleurs Derrida لمخرجته الكاتبة والباحثة المصرية صفاء فتحي، إنتاج فرنسي- مصري، وهو متوافر على «اليوتيوب» في سبعة مقاطع/ أجزاء من 1/7 إلى 7/7 منذ أكتوبر 2013م.

الكتابة

الكتابة محدودة وتامة Limitée, Finie فبمجرد التسجيل، يحدث بالضرورة انتقاء ومحو ورقابة وإقصاء. ومهما يكن حديثي الآن عن الكتابة، وهي موضوع اهتمام أساسي عندي منذ مدة، فلا مناص من أنه سيكون حديثًا محدودًا وانتقائيًّا، مدموغًا بالصمت والإقصاء والمسكوت عنه أكثر مما سأقوله فعلًا. والواقع أنكم أنتم الآن في وضعية كتابة، أعني أنكم تسجلون كلامًا وصورًا، ستخضعونها فيما بعد لمختلف عمليات التقطيع والحذف والإلصاق والتركيب… إلخ، وهو ما يعني أنكم تكتبون، في هذا السياق الاصطناعي، نصًّا سيحمل توقيعكم، أما أنا فأكون نوعًا من مادة فقط لكتابتكم. والغريب في هذه الوضعية، أن مادة كتابة هذا الشريط (التي هي أنا)، هي من يجب أن يتكلم عن الكتابة، وعن السيرة الذاتية وأشياء أخرى.

معلوم أيضًا أن كل كتابة تتأسس على مقاومات، ولا توجد كتابة إلا حيث توجد مقاومة في صورة كبت أو قمع، بهذا المعنى فإن الكتابة فعل مزدوج. أن أكتب معناه أن أحرر قوى للكتابة غير مسموعة وغير مسبوقة. غير أن هذا التحرير ذاته، لا يتم إلا من خلال إنشاء حواجز ومقاومات أخرى، بمنزلة بنيات تشتغل، من أجل حماية التجاوز والعبور، أو التخطي المطلوب تحقيقه (Transgression). فما إن يتم تجاوز عقبة ما أو حاجز ما، حتى ينشأ وينتصب آخر في الطريق. والقراءة، وبصفة خاصة في الكتابات الأكثر إبداعية، وفي أحداث الكتابة غير المتوقعة دائمًا، هي إماطة اللثام عن الحساب (calcul) المعمول لحماية الذات عن طريق العبور والتجاوز. لا يرتبط هذا الحساب بالضرورة بالأنا أو الذات على مستوى الوعي، فاللاوعي أيضًا يحسب حسابه، وبالجملة، فللكتابة حسابها.

على الرغم من كثرة ما كتبت ونشرت فإنني ما زلت إلى الآن أعيش ما يمكن أن أسميه نوبات من الضحك والخجل بسبب الكتابة. ثمة صوت ما بداخلي يحدثني بمنتهى السخرية: لما تكتب؟ هل تظن أن ما تكتبه مهم؟ يدل هذا على أن فعل الكتابة من زاوية النظر هذه غير قابل للتبرير. ولعل هذا ما يجعل مسألة الاعتذار للمتلقي أمرًا ضروريًّا في نظري تمامًا مثل أي شخص يتعرى أمام الملأ. علينا إذن أن نعتذر للمتلقي أو المرسل إليه على ما تعنيه الكتابة من «تطاول» و«قلة حياء». هذا، بالنسبة لي، هو الداعي الأول لطلب السماح والعذر من المرسل إليه غير أن ثمة داعيًا آخر بنيويًّا وجوهريًّا يُقلِقني ويشغلني يتصل ببنية اللغة وطابعها في العمق. أن أكتب معناه أن أترك أثرًا، فبمجرد أن أترك أثرًا فإنني أمحو وأشطب على خصوصية وتفرد المتلقي أو المرسل إليه وإن تركت كلمة أو عبارة سرية، كعبارة «أحبك » مثلًا، موجهة لمرسل إليه أو إليها محدد له وحده أو لها وحدها. فأنا أعلم أنه بمجرد أن تصبح هذه العبارة مكتوبة في لغة معينة قابلة للقراءة، بمجرد أن تصبح أثرًا قابلًا للفرز والفك، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان خصوصية وتفرد المرسل إليه أو المرسل إليها. وكما يقال، بمجرد أن أكتب، فإنني أنفي، بل أجرح أيضًا، هوية وخصوصية وتفرد المرسل إليه؛ إذ يكف المكتوب عن أن يكون موجهًا بشكل خاص إلى هذا الشخص أو ذاك تحديدًا وإنما يصبح في مرمى أي من كان. بهذا المعنى فإن الكتابة خيانة. لذلك بما أنني أخون ولا أوفي بالعهد عندما أكتب فمن غير الممكن ألا أعتذر عن عدم الوفاء أو عن الإثم الملازم والناتج عن كوني أكتب وأوقع.

أنا لستُ سجاليًّا (بوليميكيًّا) في العادة لكن عمل التفكيك الذي أمارسه يظهر في الغالب كعمل مزعزع ومقلق للآخرين بل جارح أيضًا في بعض الأحيان. لذلك فكلما كتبت شيئًا أقتحم من خلاله جبهة ما لم أكن قد طرقتها من قبل، وهو ما يمكن أن يبدو كحركة «عنيفة» من قبلي تجاه زملاء أو مفكرين آخرين، في كل مرة يحدث مثل هذا، أعيش لحظات من الذعر، ليس في أثناء الكتابة فحينها تكون ثمة ضرورة ما أو قوى ما تتجاوزني تفرض عليَّ كتابة ما يجب أن أكتبه مهما كانت العواقب. فلم يحدث أن تراجعت عن كتابة أي شيء خوفًا من أي عاقبة. لا شيء يخيفني إذن عندما أكتب، فأنا أكتب وأقول كل ما أرى أنه يجب أن يُكتَب ويقال. لكن في لحظة معينة، لحظة إغفاءة أو نوم خفيف ينتابني نوع من الذعر بسبب تحذيرات أتلقاها بداخلي من مثل: هل أنت أحمق؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا تتطاول بهذه الطريقة على كذا وكذا… وهو ما يعني أنني أتعرض للوم داخلي بسبب التطاول والنقد الذي أمارسه في كتاباتي تجاه أنماط مختلفة من السلطة: نصية وشخصية ومؤسسية، حيث ينتابني نوع من الذعر شبيه بما يشعر به طفل عندما يقوم بفعل مخجل. لقد تحدث فرويد عمّا يسمى «أحلام الطفل العاري»، فالواحد منا يحلم أنه يتجول عاريًا، ثم يستيقظ مذعورًا؛ بسبب اعتقاده أن الآخرين يرونه. إذن في إغفاءتي تلك أشعر أنني أقوم بعمل مخجل، بل إجرامي وغير مقبول، وأن صوتًا ما يحذرني من مغبة ذلك، ومن ثمة فالأمر الضمني في كل ذلك هو التالي: أوقفْ كل شيء، اسحبْ ما تقوله، أَحرِقْ أوراقك، فما تفعله لا يمكن أن يُقبَل. لكن بمجرد أن أستيقظ ينتهي كل شيء. يدل هذا (وهذا هو تأويلي للأمر) على أنني عندما أكون متيقظًا، واعيًا، وفي وضعية عمل أكون، بمعنى ما، أكثرَ لا وعيًا من وأنا في إغفاءة نوم. ففي حالة الإغفاءة يحضر نوع من الوعي الذي يحذرني من «خطورة» ما أقوم به، لكن عندما أكون متيقظًا في أثناء العمل، يكون الحذر عندي في سبات وفي إغفاءة نوم. لذلك أعمل ما يجب عمله ولا أبالي.

السيرة الذاتية والهوية

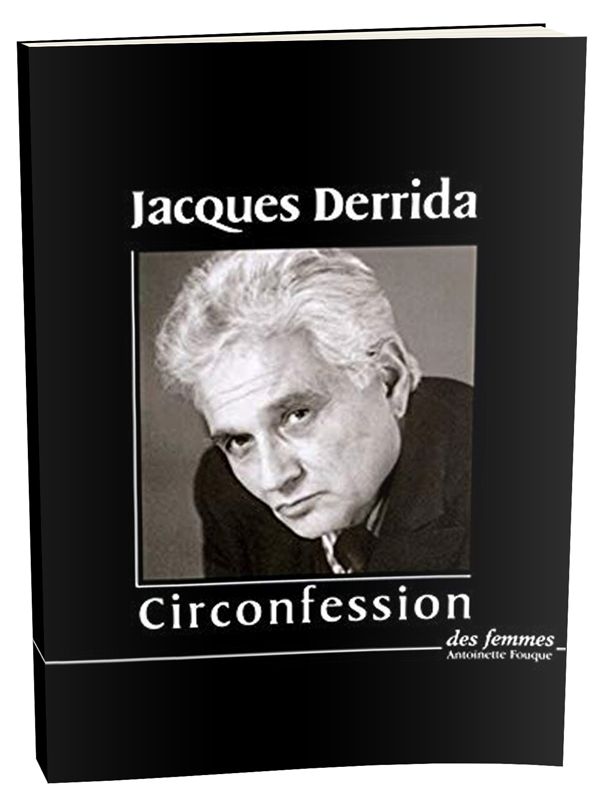

تحدثت في بعض مؤلفاتي (La circonfession, 1991م) عما أسمّيه سيرة ذاتية أخرى مستحيلة. وإذا كان قد سبق لي أن قلت: إنني أكتب بحثًا عن هوية ما، فأنا مهتم أكثر في الحقيقة بفقدان الهوية وبما يجعل الهوية مستحيلة؛ لأن السيرة الذاتية بالمعنى الكلاسيكي تفترض أن المتكلم يعرف من هو، ويتماهى مع نفسه أي مع هوية معينة. ففي بعض اللغات تتطابق إمكانية قول «أنا» Je أو Moi مع فعل الكتابة بصفة عامة. لكن على الرغم من أن بعض وضعيات الكتابة تقتضي كتابة «أنا» «Je»، فإن هذا لا يعني أن الأنا موجود كحضور فهل صادف أحد منا يومًا «أنا» في الطريق؟ الهم الهوياتي والانشغال بالهوية يتولد أصلًا عن عدم وجود هذا الأنا بأمل الوصول إليه، فلو كان الأنا موجودًا لَمَا بحثنا عنه ولَمَا كتبناه. فإذا وصل الواحد منا أو إذا وصلتُ أنا إلى تحديد هويتي فلن يبقى بعد ذلك أي معنى لأن أكتب أو أرسم بل لأن أعيش أيضًا.

تحدثت في بعض مؤلفاتي (La circonfession, 1991م) عما أسمّيه سيرة ذاتية أخرى مستحيلة. وإذا كان قد سبق لي أن قلت: إنني أكتب بحثًا عن هوية ما، فأنا مهتم أكثر في الحقيقة بفقدان الهوية وبما يجعل الهوية مستحيلة؛ لأن السيرة الذاتية بالمعنى الكلاسيكي تفترض أن المتكلم يعرف من هو، ويتماهى مع نفسه أي مع هوية معينة. ففي بعض اللغات تتطابق إمكانية قول «أنا» Je أو Moi مع فعل الكتابة بصفة عامة. لكن على الرغم من أن بعض وضعيات الكتابة تقتضي كتابة «أنا» «Je»، فإن هذا لا يعني أن الأنا موجود كحضور فهل صادف أحد منا يومًا «أنا» في الطريق؟ الهم الهوياتي والانشغال بالهوية يتولد أصلًا عن عدم وجود هذا الأنا بأمل الوصول إليه، فلو كان الأنا موجودًا لَمَا بحثنا عنه ولَمَا كتبناه. فإذا وصل الواحد منا أو إذا وصلتُ أنا إلى تحديد هويتي فلن يبقى بعد ذلك أي معنى لأن أكتب أو أرسم بل لأن أعيش أيضًا.

أماكن العبادة

نشأت في بلاد الجزائر حيث تعلمنا أن نتعود (نحن لا نتعود في الحقيقة على أي شيء) على أن كل الأمكنة وبصفة خاصة الأماكن الدينية المقدسة، بفعل التاريخ الكولونيالي وما بعد الكولونيالي الحديث، هي أماكن قابلة لأن تكون ملائمة و/أو غير ملائمة، متصنعة و/أو محولة و/أو مستعادة، فهي إذن مطروحة للعبور وتدل على زمنية مؤقتة، عابرة وهشة. وهذا أمر غير سيئ تمامًا بالنسبة لأمكنة مقدسة، فكأنها معارة فقط (فالله يقول لليهود: هذه ليست أرضكم هي أرضي وهي معارة لكم). فالأديرة والمساجد والكنائس عرفت بشكل دوري، مع كل ما صاحب ذلك طبعًا من عنف الانتزاع والاسترداد، هذا المسلسل من النزع والتحويل والاستعادة والانسحاب ثم العودة من جديد وأيضًا من الاختراق كأمكنة طبعًا من طرف ذاكرة دين آخر وشعائر وصلوات بلغات أخرى ولكن دائمًا لنفس الإله الواحد. من ذلك مثلًا الدير الكبير حيث كنا أنا وأخي نذهب رفقة والدي في الأعياد الدينية، كان مسجدًا قديمًا وقد احتفظ بكل خاصيات المسجد قبل أن يصبح ديرًا. وأنا أعرف أنه تحول فيما بعد إلى مسجد من جديد. هكذا أجد نفسي في وضعية غريب أو مهاجر «مارانوس» سري غير مرئي من دون أوراق هوية. هذه الوضعية وهي ليست وضعية أو مكان وإنما هي بالأحرى مجرد موقع يخترق ويعبر، ليس من دون عشق، أماكن أخرى كهذا الذي نُوجَد فيه (أحد مساجد الجزائر).

حول «المارانوس» Le marrane

يحيل هذا الاسم على تجربة اليهودي الإسباني في القرن الرابع عشر الميلادي الذي كان يضطر إلى إخفاء هويته الدينية ويتصرف كمسيحي. لا أعرف بكيفية علمية وموضوعية شجرة أنسابي وأصول عائلتي. وإذا كنت قد أغرمت بهذا الاسم الذي يخترق الكثير من مؤلفاتي في السنين الأخيرة فليس فقط لأنه يحيل على هذه الأصول اليهودية الإسبانية، وإنما أيضا لأنه يقول شيئًا ما عن ثقافة السر التي استأثرت باهتمامي دائمًا، بالعلاقة مع اللاشعور، وأيضًا مع البعد السياسي للسر، على اعتبار أن السر هو ما يقاوم ويصمد ضد السياسة والمواطنة والشفافية، وأمام ظواهر الأمور كلها. فإرادة كشف السر وتحطيمه تترجم وتدل على خطر التوتاليتارية التي تعني في نهاية المطاف تهديم الأسرار وكشفها تحت طائلة التعذيب. مهمّة «المارانوس» البيداغوجية إذن هي تعليم الاحتفاظ بالسر واحترامه. لكن هل يوجد سر مطلق وما هو؟ هذه المسألة إلى جانب مسألة الأصول اليهودية الإسبانية تتقاطعان في صورة «المارانوس» وقد شكلتا معًا هواجس لي في أعمالي. شيئًا فشيئًا صرت أتماهى مع ذلك الذي يحمل سرًّا كبيرًا هو نفسه لا يعلمه. فأنا بهذا المعنى «مارانوس» «الماران» أو «ماران» كوني فقد الأصول اليهودية الإسبانية لـ«الماران» نفسه.

سؤال الوجود

سؤال الوجود هو سؤال الفلسفة الأول: ما الوجود؟ ما جوهر الموجود؟ وقد امتد هذا التقليد في الزمن. أما أنا، فإن أول سؤال فرض نفسه عليَّ، انطلاقًا من قراءاتي طبعًا، حول هذا السؤال الفلسفي الأول، وقد كان سؤالًا مزدوجًا، هو التالي: أولًا: هل الشكل المتسائل هو الشكل الوحيد للتفلسف كما ساد الاعتقاد عند كثيرين حتى هايدغر؟ بعبارة أخرى: هل التفكير يعني التساؤل؟ ألم تكن هناك حركة فلسفية غير تساؤلية أي في صورة إثبات قبل الصيغة التساؤلية؟

هذه كانت إذن النقطة الأولى أو السؤال الأول حول السؤال في الفلسفة. بعد ذلك، وإذا فرضنا أن السؤال الأول للفلسفة يخص الوجود L’être، فما الوجود؟ ما ماهية هذا أو ذاك من الموجودات؟ ثم، ألَا يتضمن هذا النمط من فهم الوجود مسلمة قبلية؟ (وهذا تساؤل ورثته عن هايدغر) فهو يدين الفلاسفة الإغريق لأنهم فضلوا الموجود «L’étant» في الوجود أو حضور الوجود أو حضور الحاضر. وعندما نؤول الوجود كحاضر ألا توجد مخاطر؟ أما أنا، فقد استثمرت هذا السؤال الأخير في سياقات ومجالات ونصوص لم يشملها اهتمام هايدغر.

كل ما كتبته حول الأثر والكتابة من ناحية هي الشرط غير الحاضر للحضور. أعني من أجل النفاذ إلى الوجود الحاضر لا بد من تجربة الأثر أي العلاقة مع الآخر، آخر ماضٍ، آخر مستقبل، الغير، آخر بشكل عام. لكن هذا الآخر لا يعطي نفسه أبدًا في شكل الحاضر. فكر الأثر كما أقدمه هو مساءلة أو وضع موضع سؤال لكل من السؤال أو الصيغة التساؤلية في الفلسفة وأيضًا لسلطة الحضور أو حاضر الحضور. هذا هو حواري مع تاريخ الفلسفة أي التفكير في شروط السؤال أو مسبقات السؤال. الأثر كمفهوم يشير إلى تجربة الإحالة على الآخر، على ماضٍ، على مستقبل. ماضٍ أكثر قدمًا من الماضي أو على آتٍ وراء كل مستقبل؛ لأن الماضي والمستقبل فُهِمَا وأُوِّلَا بوصفهما حاضرًا آخر، وما أعنيه أنا هو ماضٍ وآتٍ ليسا مجرد أشكال من الحاضر، ليسا مجرد حاضر مضى أو حاضر مستقبل، بل هي تجربة مغايرة مع الماضي والمستقبل تتم بالعلاقة مع آخر مختلف.

الغراماتولوجيا

عندما كتبت هذا الكتاب أو بالأحرى عندما كتبت المقالين الأساسيين في هذا الكتاب سنة 1965م وبالرغم من أنني ألَّفتُ كتبًا أخرى ربما أكثر قيمةً وأهمية، أحسست أن رافعة ما أو شيئًا ما وقع بخصوص قراءتي للتقليد الغربي. كأنني تملكت آلة للقراءة والنبش فيما هو مهيمن في الثقافة (خارج كل إيحاء لاهوتي طبعًا). كان ذلك بمنزلة زلزال في داخلي على طريق الكتابة والقراءة والتأويل. إنها لحظة استثنائية كما لو أن ما سيأتي بعد ذلك سيكون بمنزلة تتمة أو ما يتبع.

التفكيك

من بين معاني التفكيك Déconstruction كما أمارسه عدم عَدّ ما هو غير طبيعي طبيعيًّا، بعبارة أخرى: عدم عدّ ما هو مشروط بعوامل تاريخية أو تقنية كما لو كان طبيعيًّا.

الحب

سؤال: ماذا تقولون عن الحب؟

دريدا: لا شيء، لا يمكن أن أرتجل عموميات.

سؤال: لماذا كان الفلاسفة يتحدثون دائمًا عن الحب؟

دريدا: لا ينبغي سؤالي أنا عن هذا. ذهني خالٍ تمامًا وإلا سأستحضر مجرد «كليشيهات» إلا إذا طرحتم سؤالًا محددًا كأن تسألوا مثلًا: ماذا نحب بالضبط عندما نحب؟ هل نحب شخصًا أم شيئًا ما في ذلك الشخص؟ فموت الحب دليل على أننا عندما أحببنا لم نحب الشخص بل شيئًا ما في الشخص (جماله أو طيبوبته أو أي شيء آخر من هذا القبيل). بالمناسبة، فأول سؤال في الفلسفة حول الوجود هو هذا السؤال نفسه: وجود من؟ أو ماذا؟ (Qui ou Quoi ?)

لقاء مارغريت

في سنة 1952م كنت طالبًا بالمدرسة العليا. كان أخ مارغريت زميلي في الفصل وقد زرته في البادية سنة 1953م ورأيتها هناك وسط الثلج حيث كان الوقت شتاء. أما زواجنا فقد تم في الولايات المتحدة الأميركية سنة 1957م.

صفاء فتحي

الشهادة

المفهوم الكلاسيكي للشهادة Témoignage لا يأخذ في الحسبان حضور وسائل التسجيل التقنية كما هو حاصل معي الآن في هذا الشريط. العين خير شاهد فهي العضو من الجسم الذي لا تلحقه الشيخوخة. النظرة لا سن لها. تحدثت مرارًا عن اليدين في تصور الفلاسفة. التحول البشري مر عبر اليدين. العين واليد من علامات الهوية وهما الأقل مشاهدة ذاتية. فالآخر هو من يعرف ذلك ولست أنا. لذلك فأنا لا أوافق هايدغر عندما يقول: إن ما يهم من حياة الفيلسوف هو ولادته وفكره وموته، أما باقي التفاصيل فلا قيمة لها.

معاداة السامية

طُردت من المدرسة وعمري عشر سنوات، لكن ما ترك في نفسي أثرًا بليغًا هو ما كنت أسمعه في الشارع من الأطفال في مثل سني. لعل سماعي عبارة «اليهودي الوسخ» هو ما يجعلني دائم الحساسية تجاه الموقف من اليهود. بيد أن المفارقة في هذا هي أن الطرد من المجتمع الكاثوليكي انتهى إلى إدخالي إلى مجتمع يهودي مغلق (مدرسة خاصة) وهو أمر لم أطقه أيضًا.

الأم الفلسفية

لا توجد أم فلسفية بالنسبة لي إلى الآن؛ لأن كل الفلسفة التي جاورتها ذكورية وأبوية. أمي الفلسفية هي فيلسوفة أو مفكرة امرأة متملكة لفلسفة التفكيك (ربما يقصد إحدى تلميذاته القادمات).

المستقبل

المستقبل هو ما سيصير إليه ما هو كائن الآن. هو إذن ما هو متوقع، منتظر… أما القادم أو الآتي أو ما سيأتي فهو آتٍ لا محالة لكنه غير متوقع. وبالنسبة لي فهذا هو المستقبل الحقيقي أعني الآخر القادم من دون أن أقدر على انتظاره أو توقعه. إذن إذا كان ثمة مستقبل حقيقي خارج المستقبل فهو القادم أو الآتي أعني فكرة مجيء الآخر حيث لا يمكنني توقعه.

الصورة الشخصية

إلى حدود سنة 1979م؟ كنت أمنع نشر أي صورة شخصية لي. المسألة معقدة. أحد الأسباب هو أنني اعتقدت أن أعمالي الفكرية تسير ضد مسألة تشييء الكاتب. مسألة تبعث على الضحك؛ أليس كذلك؟ اعتقدت إذن أن الكاتب لا ينبغي أن يعرض نفسه على الملأ بل عليه أن يتوارى إلى الخلف والحال أن النشر معناه الظهور لكن على الأقل ألا يكون هذا الظهور مؤطرًا من طرف مقتضيات النشر مثل إظهار رأس الكاتب أو إظهاره وهو يكتب في صورة على ظهر الكتاب. كانت قناعتي في البداية إذن هي رفض كل صورة وكل تصوير عمومي مفتوح للعموم وأنا في الواقع لا مشكلة لي مع التصوير ومع الصور. غير أن تاريخ 1979م مهم عندي أيضًا؛ لأننا عقدنا آنذاك في السوربون عدة ندوات للدفاع عن الفلسفة وتدريسها ضد الدولة الفرنسية، وقد أسهمت بشكل نشيط في تلك الندوات واللقاءات. ولأنه يوجد قانون مفاده أن الفرد لا يحق له أن يمنع التصوير أو يعترض على نقل صوره الشخصية في اللقاءات العمومية فقد ظهرت لي صورة. ويا لَلمفارقة فقد ظهرت هذه الصورة وربما كانت أول صورة يفترض أن تظهرني بينما لم أكن أنا فقد ظهر اسمي تحت صورة شخص أصلع وكُتب تحتها جاك دريدا. بعد ذلك لم أتمكن من الاستمرار في المنع فتركت الأمور تسير. وقبل أن أقول لماذا استسلمت في النهاية أودّ أن أضيف سببًا من أسباب المنع الأول. فربما يرجع ذلك أيضًا لعلاقتي شخصيًّا بصورتي وبوجهي؛ فأنا لا أحتمل ولا أحب رؤيته. لم يكن الأمر إذن موقفًا سياسيًّا فقط، بل كان ناتجًا أيضًا عن خوف وقلق. الأمر نفسه ينسحب على المقابلات التلفازية. لكن الآن تركت الأمر كما لو أن في أعماقي حنينًا ما يدعو إلى ترك الأمور تسير وعدم التدخل.

الحيوان

تتردد قضية الحيوان كثيرًا في أعمالي وهي مسألة أساسية في عمل التفكيك تخص ما هو مميز للإنسان عن الحيوان. أتفادى ما أمكن الحديث عن الحيوان بالجمع. بالنسبة لي هناك حيوانات بفوارق كبيرة وهو ما يعني أن اختزال وجمع عدة حيوانات بدءًا من النملة وصولًا إلى القرد تحت اسم الحيوان فيه عنف وتعسف. عندما أكون منتبهًا في كلامي لا أستعمل لفظ الحيوان بالجمع، بل بالتحديد أي هذا الحيوان أو ذاك.

أميركا الآن

يستعمل لفظ أميركا اليوم استعمالين؛ أحدهما مُغالٍ جدًّا، والآخر أقلّ مغالاةً، لكنهما معًا يُعبِّران عن الروح نفسها. يحيل الاستعمال المغالي جدًّا على الموقف الأداتي المتحكم وفق التعليمة الشهيرة «Do it» أو «Action» «انطلق» كما هي الحال في السينما. أليست السينما في جوهرها أميركية؟ أما الاستعمال الأقل مغالاة والأقل عمومية لكلمة أميركا فأصوغه على النحو التالي: منذ وصولي إلى هناك أول مرة سنة 1956م لاحظت وضعيات اجتماعية وأكاديمية لا توجد في أماكن أخرى حيث يطلب طرف معين من طرف آخر (طالب من زميله أو أستاذ من طالب…) أن يطور جملة أو عبارة أو فكرة ما في صيغة «هل يمكنك تطوير هذا أو ما يلي؟» يعطيه كلمة أو جملة ثم يطلب منه تطوير الموضوع. هذا لا يوجد في فرنسا على سبيل المثال، وإن وُجد فإنه يتم على الطريقة الأميركية.

في مكان آخر «Ailleurs»

إن ما يعتمل بداخلي منذ مدة تحت اسم الكتابة والتفكيك والمركزية الذكورية ما كان له أن يأتيني من دون هذه الإحالة المرجعية الغريبة على نوع من «المكان الآخر»: الطفولة، ما وراء الثقافة المتوسطية، الثقافة الفرنسية وأوربا في النهاية. المسألة عندي هي مسألة التفكير انطلاقًا من عبور النهايات والحدود فالمكان الآخر، حتى عندما يكون قريبًا جدًّا، هو دائمًا «ما وراء» بالنسبة لحدود ما لكن في الداخل. لدينا «أمكنة أخرى» في ذاتنا، في القلب، في الجسد، في الذاكرة «المكان الآخر» هو «هنا»، فلو كان «المكان الآخر» في مكان آخر لَمَا سُمِّي مكانًا آخر.