قراءة مارك ستراند عبر مختاراته العربية الحياة كوسيلة لتجربة الموت

من بين محاورات الشعراء الممتعة التي كانت (باريس ريفيو) قد دأبت على تقديمها دوريًّا لقرائها، وتستعيدها مؤخرًا عبر موقعها الإلكتروني، كان حوار والاس شون مع الشاعر الأميركي الكندي مارك ستراند المنشور في عدد خريف 1998م.

والاس شون هو صديق ستراند، وهو كاتب مسرحي أميركي، بدا، في لحظة من الحوار، مترددًا بسؤال الشاعر، لكنه سأله: «الفضول يدفعني: هل يهمّك إن كانت أعمالك ستُقرأ بعد رحيلك؟». وحين يجيبه ستراند بأنه (منقسم) تجاه هذه المسألة، فإن الشاعر يعود ليوضح: «أودُّ أن أُقرأ بعد موتي، ولكن ذلك إسقاط». ثم يوضح الشاعر ثانيةً مراده بالإسقاط، فيقول: «أودُّ حقًّا أن أكون حيًّا بعد موتي. هذا كل ما في الأمر. لا أعتقد أن للأمر أيَّ معنى حين أكون ميتًا؛ إن كنت أُقرَأ أم لا». لم يكن يريد بهذا أن يكون حيًّا بشعره، كما يقال عادةً عن الراحلين من الشعراء، كان يريد فعلًا التأكّدَ ما إذا كان حيًّا أم ميّتًا بعد وفاته، حتى يوضح أكثر بالقول: إن قراءة أو عدم قراءة شعره بعد وفاته غير مهمة له ميّتًا، هذا: «مثل ما إن كنت ميتًا أم لا لن يعني الكثير بالنسبة لي حين أكون ميتًا. أتفهم ما أرمي إليه؟».

في هذا المقطع من الحوار، وهو حوار طويل ظلّ والاس شون يتنقل خلاله مع ستراند ما بين الحياة والشعر. كان الشاعر يدرك التباس هذا التصور ما بين أن يكون المرء ميتًا ويكون حيًّا في الآن نفسه حتى إنه يسأل محاوره: «أتفهم ما أرمي إليه؟». لكن مثل هذا الالتباس في الحوار ما بين اثنين كان دائما مولِّدًا شعريًّا، دائمًا ما كانت المسافة ما بين الحياة والموت في نصوص الشاعر خطًّا وهميًّا.

يأتي مارك ستراند من تصوّر شعري للموت والحياة، وهما من أعقد قضايا الوجود ومن ثمّ الفكر الإنسانيين. والتصور الشعري، في هذا الشأن، يتماسُّ كثيرًا مع الفلسفة بيد أنه يعطي الخيال مسافة أوسع، فما يبصره الشعر قد تتمنّع الفلسفة عن أن تنظر إليه. وهذا بعضٌ من دواعي حاجة الإنسان المتكاملة إلى الشعر والفلسفة معًا؛ الخيال والعقل، الحقيقة والمجاز معًا.

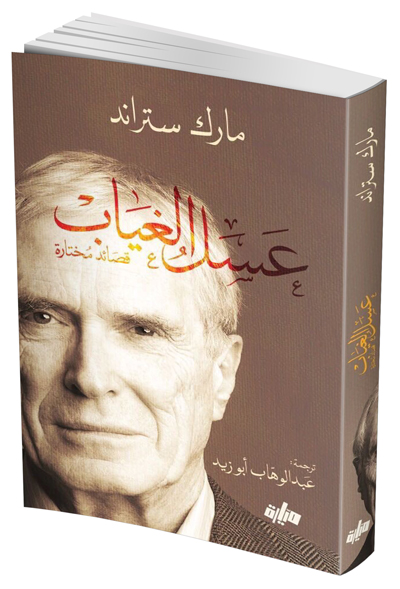

مقاربة الموت من خلال الشعر تكاد تكون هي الأشد طغيانًا في كتاب المختارات الشعرية التي جمعها من أعمال الشاعر الكندي الأميركي مارك ستراند الكاملة وترجمها عبدالوهاب أبو زيد وصدرت بعنوان: «عسل الغياب» عن دار ميّارة في تونس عام 2017م. الترجمة العربية التي اجتهد كثيرًا فيها أبو زيد، عبر لغة رشيقة وانتقاء هادف، وقد أرفقها بتقديم وافٍ وبترجمةٍ مفيدة لحوار باريس ريفيو، كانت مناسبة طيبة للتعرف أكثر إلى تجربة واحد من أمهر الشعراء الأميركان في القرن العشرين وأشدهم إخلاصًا لحقيقة الشعر بمعانقته قضايا الوجود.

يجري تعريف تجربة ستراند في موقع إلكتروني أميركي لأرشيف الشعر كالتالي: «إن شعر ستراند، الذي يتميز بلغته البسيطة وصوره السريالية، يقيم في الخط الغامق الذي يشكل الحدود بين ما نقبله كواقع، وما هو أبعد من إدراكنا». ولعل هذه السمات كلها هي مما يجمع تجربة مارك ستراند مع معاصريه من الشعراء الأميركان، سواء من بقي منهم متقيدًا بالوزن الشعري أو من جرب قصيدة النثر بخصوصية أميركية ينأى بها عن قصيدة النثر الفرنسية.

التفكير في الموت

عادةً ما تُلقي المتابعات النقدية التي حظي بها شعر ستراند ضوءًا لافتًا على الحضور الكثيف للموت في التجارب المتأخرة للشاعر. فموضوعة الموت هي من أكثر المشاغل الوجودية استحواذًا على جهود شعرية مهمة في مختلف الثقافات، وعبر التاريخ. وستراند نفسه يرى أن مجرد الإحساس والتفكير في الحياة يستجلب معه حتمًا التفكير في الموت: «وإذا ما كنت تفكر في حياتك، فإنك لا تستطيع تحاشي فكرة أنها ستنتهي بالموت» يقول ستراند، فيما هو ينظر أيضًا إلى الشعر على أنه مما يذكّر بالموت: «في حقيقة الأمر، كل ما يمتُّ بصِلة للقصيدة –وزن القصيدة، أو موسيقاها– يذكّرنا بالزمن». لكن الشعر، وبموجب ستراند، إنما من زاوية نظر شعرية أخرى، يبدي محاولات لإطالة الزمن، لمقاومة الموت. هذا ما يقرؤه ستراند مثلًا في «شعبية الأناشيد والقصائد التي تستخدِم اللازمات» ويعزو «سبب هذا إلى حقيقة أنها (الأناشيد) فيما يبدو تسنّ موقفًا ضد الزمن؛ إذ يبدو أنها تمنحنا إرجاءً مؤقتًا مما هو موضوع القصيدة عادة، أو فحوى القصيدة». لكن حتى هذه المحاولات لا تتعدى، حسب ستراند، كونها تذكيرًا بالمصير الأكيد، الموت، حيث «في نهاية المطاف، فإن ذلك يساعدنا فحسب على التشبّث بالخسران الذي يتجسّد في القصيدة. إنه يساعدنا على تذكّره».

عادةً ما تُلقي المتابعات النقدية التي حظي بها شعر ستراند ضوءًا لافتًا على الحضور الكثيف للموت في التجارب المتأخرة للشاعر. فموضوعة الموت هي من أكثر المشاغل الوجودية استحواذًا على جهود شعرية مهمة في مختلف الثقافات، وعبر التاريخ. وستراند نفسه يرى أن مجرد الإحساس والتفكير في الحياة يستجلب معه حتمًا التفكير في الموت: «وإذا ما كنت تفكر في حياتك، فإنك لا تستطيع تحاشي فكرة أنها ستنتهي بالموت» يقول ستراند، فيما هو ينظر أيضًا إلى الشعر على أنه مما يذكّر بالموت: «في حقيقة الأمر، كل ما يمتُّ بصِلة للقصيدة –وزن القصيدة، أو موسيقاها– يذكّرنا بالزمن». لكن الشعر، وبموجب ستراند، إنما من زاوية نظر شعرية أخرى، يبدي محاولات لإطالة الزمن، لمقاومة الموت. هذا ما يقرؤه ستراند مثلًا في «شعبية الأناشيد والقصائد التي تستخدِم اللازمات» ويعزو «سبب هذا إلى حقيقة أنها (الأناشيد) فيما يبدو تسنّ موقفًا ضد الزمن؛ إذ يبدو أنها تمنحنا إرجاءً مؤقتًا مما هو موضوع القصيدة عادة، أو فحوى القصيدة». لكن حتى هذه المحاولات لا تتعدى، حسب ستراند، كونها تذكيرًا بالمصير الأكيد، الموت، حيث «في نهاية المطاف، فإن ذلك يساعدنا فحسب على التشبّث بالخسران الذي يتجسّد في القصيدة. إنه يساعدنا على تذكّره».

المقدمة التي وضعها عبدالوهاب أبو زيد لاختياراته وترجمته نصوصَ ستراند تُسلِّط اهتمامًا معبّرًا عن هذه الطبيعة في الاهتمام الشعري للشاعر الذي توفي عام 2014م عن ثمانين عامًا. ولعل العنوان الذي تصدّر التقديم يكثّف هذا الاهتمام: «مارك ستراند، شاعر الغياب والخسران والهوية القلقة». وربما تجاوزتُ، شخصيًّا، أيّ اهتمام بقلق الهوية المكاني ما بين بلدين، كندا وأميركا، في سيرة الشاعر، وكان هذا التجاوز بتأثير كبير من انشغالي بهويات أخرى أشدّ تأثيرًا وقلقًا في تجربة الشاعر الشعرية، ومن خلالها الحياتية، ذلك هو انشطار هذه التجربة ما بين الحياة والموت، كموضوعة كبرى مهيمنة، ومتجليّة بتمزقات أخرى ظلت تعتمل في ذهن الشاعر ووجدانه، كما تعبّر عنهما أشعارُه وتصريحاته؛ ما بين الخسران، والغياب، والفقدان، والحضور، والوضوح، والغموض. إنها تمزقات وجّهت مسار تجربته الشعرية وانتهت بها، مع تقدم العمر، إلى تركيز جهد أخير كثيف بالمركز الرئيس، الموت، من بين تنوع اهتماماته ومشاغله التي خلصت إلى أن تكون كناياتٍ مسبقةً عن ذلك الاهتمام المركزي الذي ظلّ متواريًا ما بين التسميات الكثيرة له؛ خسران، فقدان، غياب.

تقدم مساحة النصوص المختارة ضمن «عسل الغياب»، طيفًا واسعًا من تنوع اهتمامات الشاعر. وعبر هذا التنوّع الذي تفصح عنه نصوص ومشاغل ستراند، كما تقدّمها دواوينه المختلفة بدءًا من مجموعته الشعرية الأولى (النوم بعين مفتوحة) 1964م، إلى آخر إصداراته «بالكاد يُرى» 2012م، فإن حضور موضوعة الموت، بأكثر من تجلّ، هي المعطى الأبرز ثيميًّا في هذه التجربة.

الحياة تتشبه بالموت

قصيدة «الأحلام»، وقد استهل أبو زيد المختارات بها، هي مثال عن إمكانية تنافذ الموت، كموضوع، مع أي موضوعة أخرى. ففي هذه القصيدة تتداخل العوالم في عالم واحد هو عالم الحلم، حيث تتشبّه الحياة بالموت، ويختلط النوم باليقظة، وتتراكب صور الأشخاص والأشياء والأماكن، المتلاشي منها بالماثل، المضاع بالمستعاد، الشيء بنفسه.

في هذه القصيدة سيكون من غير الجليِّ ما إذا كان الشاعر في حال اليقظة وهو يتحدث عن حلم ليلة فائتة، أم هو في حلم يستعيد معه نهارًا ماضيًا. «الأحلام» نص تطفو على سطحه مظاهر البساطة والوضوح فيما تعتمل أعماقه بتعقيد شديد. وهذا تعبير من عازف الكمان مارك شتاينبرغ الذي اختار ستراند لكتابة نص يرافق عملًا موسيقيًّا لفرقة «برينتانو» الرباعية، بشيكاغو، يناسب (آخر كلمات المسيح)، ومرة أخرى يقدم لنا ستراند الشكوكي بهذا مثالًا عن التمزق ما بين ثنائيات مختلفة؛ إذ يكتب نصًّا لمثل هذه المناسبة، حسب مقال لساث ساندرز على موقعٍ لجامعة شيكاغو.

ومثل معظم نصوص ستراند فإن قصيدة «الأحلام» التي تقدم نفسها بوضوح تعبيري يضارع بساطة موضوعاتها فإن العالم الداخلي للنص يعتمل باضطرابات وتحولات هي الصدى الأكثر استجابة لقلق وتحسبات وآلام دخيلةِ المرء الشاعر. هكذا ترشح الآلام من القصيدة لتستحيل أخيرًا إلى متعة، بتعبير من ستراند. ولعل إفادة مارك ستراند من تقنيات السريالية هي ما تعضّد هذه الاضطرابات الشعرية المعادلة لاضطرابات الواقع الداخلي للشاعر، حيث يستثمر أساليب السرد الشعري كوسيلة لبناء عالم القصيدة. يشير ستراند إلى هذا في مرحلة مبكرة من عمله الشعري حين يؤكد في مقابلة أجريت معه عام 1971م: «غالبًا ما أشعر بأنني جزء من أسلوب دولي جديد له علاقة كبيرة بسلاسة البيان، وباعتماد واثق على التقنيات السريالية، وعلى عنصر سرديّ متين». لكن السرد الذي تضبطه كثافة النصوص القصيرة غالبًا ما يثقل على شعرية النصوص وذلك كلما امتد النص على مساحة طويلة. تجربة ستراند في النصوص الكثيفة القصيرة هي الأشد إغراءً وجذبًا لقارئه.

تكرّس قصيدة أخرى لستراند الحياة من أجل التمرّن على الموت، «قصة حياة»، وهو عنوان القصيدة، ستكون تجربة في استعادة موت متخيل، الحلم بوقائع ستعود لتصنع حياة أخرى فيما يمضي الحلم في نفق الموت. تتراكب (تفاصيل) القصيدة مع بعض لتكون الحياة وسيلة للتمرن على الموت، فيما يستحيل الموت تجربةً في إعادة ترتيب الحياة بصور أخرى على غير ما هي عليه واقعًا.

غرفة الشاعر

في هاتين القصيدتين، كما في قصائد كثيرة أخرى، تبدو الحياة اليومية وأماكنها وعوالمها هي المحيط الأثير الذي تدور فيه العوالم الشعرية لستراند، وغالبًا ما تتحدد هذه الحياة بالغرفة، غرفة الشاعر، لكن التفاصيل اليومية هي ذاتها ستكون الوسائل التي تستدعي الموت وتتغير به وتتحول باختلاف مشكلات الشاعر واهتماماته، من الخسران والغياب إلى الموت. لكن في قصيدة أخرى غنائية «ولدي» كان الفقدان موضوعًا يمتدّ حتى المستقبل، الخسارة لا تقف عند حاضر الشاعر وتفاصيل أيامه، هذه القصيدة مرثية لما لم يكن، لابن لم يأتِ:

ولدي

ولدي الوحيد،

الولد الذي لم أُرزق به،

سيكون رجلًا اليوم.

قبل قصيدة «ولدي» كنت قد أشرت هنا إلى قصيدتين تجتمع فيهما الأحلام بالحياة والموت. لكن «مرثية» الابن الذي لم يولد هي الأخرى تقدم صورة لحلمٍ يلتقي فيه الأبُ الابنَ ويتحادثان، ثم يتلاشى كل شيء. يؤشر دارسو ستراند الأميركان إلى هذا التداخل ما بين عوالم الحلم والموت والحياة بالقول: إن «أعمال ستراند المبكرة كانت وثيقة الارتباط بالأحلام ومنطق الحلم، في حين أن موضوعات الانفصال عن الذات والعالم، وتقدم الزمن، وكذلك وجود الموت في الحياة، أصبحت الموضوعات الأكثر ظهورًا في أعماله». وهو ما يشير إليه ستراند نفسه في كتاب نقديّ له صدر عام 2000م بالقول: «الموت هو الشغل الشاغل للشعر الغنائي. الشعر الغنائي يذكّرنا بأننا نحيا في الزمن. إنه يخبرنا بأننا بشر. إنه يحتفل أو يعترف بالمزاجية، والأفكار، والأحداث فقط لأنها عابرة».

في حوار «باريس ريفيو» يحب ستراند أن يؤكد أنه «أحيانًا يظن الناس أنني شخص ميّال للاكتئاب. ولكنني لا أنظر إلى نفسي كإنسان مكتئب على الإطلاق. إنني أطلق ضحكتي عالية في وجه الموت في قصائدي». وفي واحدة من قصائده، بعنوان 2002م، يجري الاستهلال بالتأكيد على: «أنا لا أفكرُ بالموتِ، ولكنَّ الموتَ يفكّرُ بي». الموت هو المنشغل بإعداد العدة من أجل اللقاء الأول والأخير، لكن المسار الذي مضت فيه تجربة الشاعر الأميركي يبدو معه أن من غير الواضح أن يكون ستراند ساخرًا ومطلقًا ضحكة في وجه الموت. لقد بقي الموت طيلة هذا المسار كأن لا شاغل للشاعر سواه.