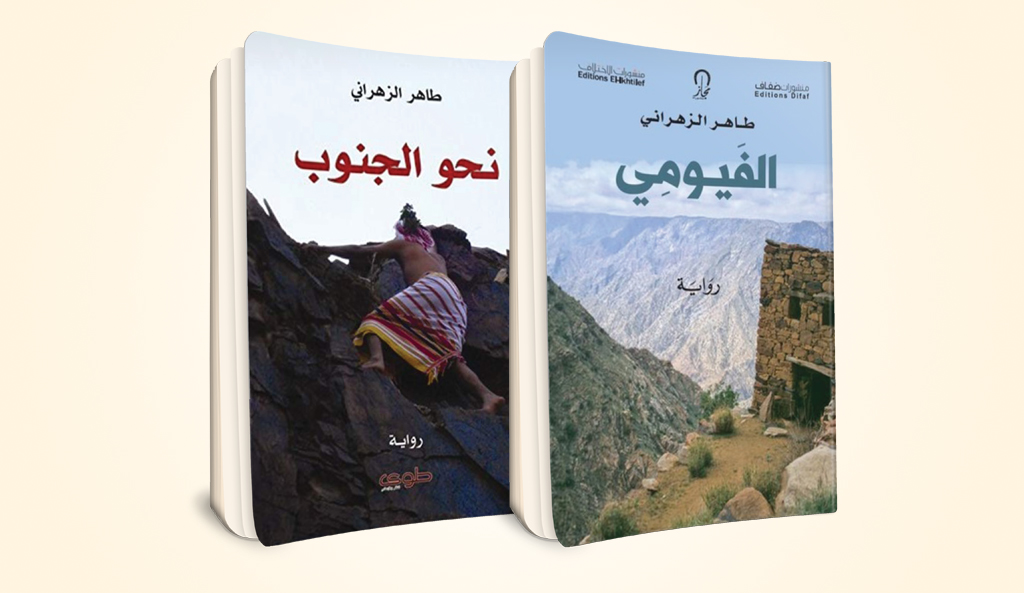

جماليات المكان التهامي في أعمال طاهر الزهراني

«الفيومي» و«نحو الجنوب» أنموذجان من تراتيل طاهر الزهراني الروائية، دعاني تأملي الروحي والنوستالجي في تفاصيلهما إلى التساؤل مرارًا وتكرارًا؛ كيف استطاع هذا الكاتب الناشئ في مدينة كجدة -وغُذِّيَ لِبَان الصخب والتنوع البشري والعمران والمركبات والبحر- أن يرسم مشهد القرية بجبالها وبيوتها البدائية بأوديتها ونباتها وشجرها.. بالقمر والنجوم ولباس القروي والقروية وتفاصيل دقيقة لا يمكن أن يأتي عليها إلا من عاشها وكبر معها والتصقت بذاكرته من خلال زمامكان طويلين جدًّا؟

هل استطاع طاهر قراءة فنجان هذا العالم وتحليل حيواته ليخرجها لنا في تلك المشاهد الملونة بالألوان الدافئة التي يعشقها أبناء الجنوب والتي نراها على ملابسهم الجميلة وعلى جدران منازلهم الراقصة فرحًا على الدوام؟ لقد عشت في السقيفة وبيت الطين والحجر.. ولا أستطيع إحصاء الليالي التي كنت أعد النجوم المحتفلة في سماء القرية وأستمتع بتلك الحفلات التي تقام برعاية القمر وذلك كل ليلة حتى يغلبني النوم.. كانت تلك الطقوس التأملية التي كثيرًا ما اختلط فيها الجلال بالخوف تنتهي حين تأتي الشمس مجللة بالبهاء من وراء ستور جبال السراة تتراقص أمامها أدخنة مواقد القرية مع ضجيج أصوات الرعاة الذين يسوقون جيوش ماشيتهم في مناظر جميلة رغم اعتيادنا عليها إلا أنها كانت مشاهد ملهمة وكأننا نراها أول مرة.

طاهر الزهراني

إن ذاكرتي مليئة بتفاصيل الحياة القروية التي لم تستطع حياة المدينة المشوهة أن تمحوها. ولقد بعث قلم طاهر تلك الحياة من مقبرة ذاكرتي، كأني بطاهر يقف كتمثال عظيم يطل على تلك القرية ويدون تفاصيلها اليومية في أعماله العظيمة.. كل التفاصيل تأتي في الرواية.. إنه شرف العدالة الذي يحمله على عدم ترك شيء إلا ويعرضه.. رائحة الماء عندما يلامس الطين المتصلب بفعل قسوة الحياة في تلك القرى رائحة جميلة.. إنها بعث للحياة من جديد.. رائحة النباتات العطرية كذلك.. رائحة المنازل القديمة ورطوبتها الممزوجة بالعرق والبخور ودخان المواقد والتنباك الأخضر وقذارة الصغار الذين يقضون يومهم من دون ملابس تستر سوءاتهم تشتمها أرواحنا المتعلقة بأهداب الحياة البسيطة.

طقوس الصيد والتصالح مع الطبيعة الوعرة والقدرة على مخادعتها.. تدبيج وتضمين الرواية بألفاظ وأشعار وأمثلة ورُقى ونُذور لا يعرفها إلا من أتقنها.. حتى اللحظات الحميمية.. غنج القروية.. ورجولة القروي. الممارسة البدائية بين الزوج وزوجته رأيتها في ذلك العمل الروائي وكأنني أمام مشهد معروض، شاشته السماء التي كانت الغطاءَ الوحيد للزوجين وهما على سطح تلك الغرفة المغطاة بالحصباء والطين.

المواءمة بين كل ذلك أثرى الرواية ونقل القرية من أسفل الوادي إلى أعلاه.. من السهل إلى الجبل.. من الماضي إلى الحاضر.

كل ذلك له حضور طاغٍ ومتوهّج نفث فيه حسُّ كاتبنا الإنساني تلك الحياةَ.. في هذا الإبداع الذي دوَّنه طاهر والذي عبر فيه بجلاء عن حبه للقرية، والذي استطاع ربما استيحاءه من الزيارات المتقطعة لقريته ومن أحاديث المحيطين به اليومية التي حفظت في وعيه ليخرجها بإلهام يقرره من عاش تلك الحيوات والتفاصيل.. المكان كما يراه باشلار هو «الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة وتشكل فيه خيالنا». والمكان هو ذلك العالم الذي تجاذبت فيه أرواحنا حكايات الوفاء وجرعت فيه نخب المحبة، وأقرت فيه قانون الاحترام، ونقشنا على جدرانه حكاية تبقى شاهدًا على الإلف العظيم، الذي واءم بين الإنسان والكائنات التي تتشارك معه ذلك المكان.. المكان بحركته وسكونه وقانون التبادل والتناغم الطبيعي بينهما، في سبيل أن نعيش تفاصيل الحركة والسكون وننعم بالحياة المفعمة بالذكريات وكأننا في جنة.

السكون الذي ربما حين تطالعه في أي عمل روائي تطالعه من فوق، حيث لا حركة بل كثافة فاصلة نرى الصورة من خلالها ضبابية، بينما تراه في عمل طاهر يعمل كقانون جذب أو عدسة مكبرة تريك حركات الإنسان والنمل حتى حين تغطي السماء الكون بعباءة الليل، فإننا نرى تلك الحركات التي تخرج من جحور الفطرة البشرية لتمارس اللعب أو السمر أو الجنس.

إننا بحاجة إلى العمل الذي يزيل الغشاوة عن أعيننا حين تغفل عن رؤية تفاصيل الأماكن، التي نعيش فيها والتي يكرسها اليوم منهج العيش المادي الأوتوماتيكي، ولذا حتمًا من يقرأ «الفيومي» أو «نحو الجنوب» فإنه سيعرف قدر المكان والحياة.