طه حسين.. إمام الجامعيين في مصر

«كان إنشاء الجــامعة المصرية الأولى ضرورةً لم يشعر بها إلا الأقلّون من المصريين، الذين عرفوا الغرب قليلاً أو كثيراً؛ فالجامعة ضرورة من ضرورات الحياة في مصـر؛ إذ كانت تطمـح مصر إلى الحـرية، وتضيق بالاحتلال البريطاني، وتكره أشدّ الكره ما بقي من أعقاب الحكم التركي»، طه حسين.

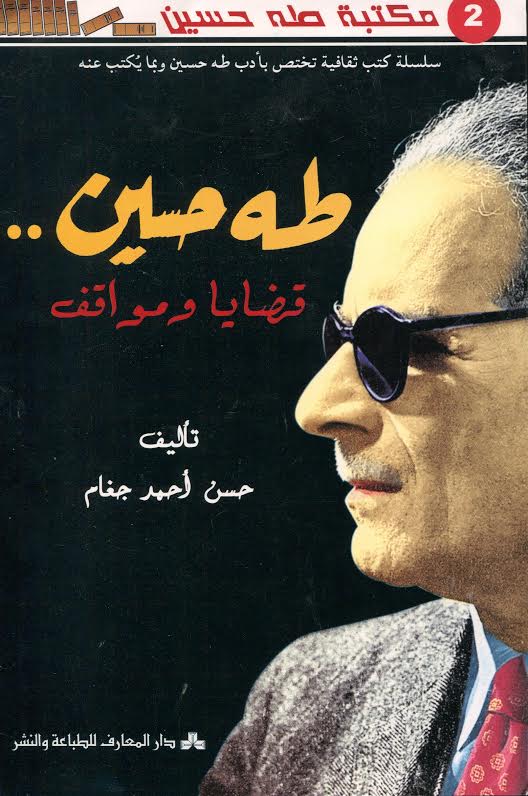

سيظلّ التاريخ يذكر أن طه حسين، الذي وُلد في 14 نوفمبر عام 1889م، وتُوفِّي في 28 أكتوبر عام 1973م، كان الأديب الوحيد في تاريخ دولة عربية كمصر الذي أضربت جامعة القاهرة -وقد كانت الجامعة المدنية الوحيدة في طول البلاد وعرضها آنذاك- احتجاجاً على إقصائه من عمادة كلية الآداب بالجامعة، واستمرّ الإضراب عدة أسابيع؛ ليطالع قرّاء الصحف أخبار ذلك الإضراب صباح مساء، وهو مَجْدٌ -كما يقول فتحي رضوان- بغير شكّ، وليس بالشيء القليل(1).

الجامعة هي طه حسين

«كانت الجامعة هي طه حسين، وكان طه حسين هو الجامعة»(2). بهذه الكلمات الدالة الواضحة لخّص العلامة محمود  محمد شاكر -تلميذ طه حسين وغريمه في الوقت ذاته – علاقة طه حسين بالجامعة. والذي أراه أن هذه الكلمة الموجزة صادقة إلى حدٍّ كبير، ومُعبِّرة عن واقع الجامعة في عقد ثلاثينات القرن الماضي على وجه التحديد، كما هي أيضاً مُعبِّرة عن طه حسين الذي أنقذته هذه الجامعة، وحوّلته من طالب علم مفصول من الأزهر إلى طه حسين الذي أصبح بفضلها ملء السمع والبصر والفؤاد، ليس في مصر وحدها، لكن في المنطقة العربية بأسرها.

محمد شاكر -تلميذ طه حسين وغريمه في الوقت ذاته – علاقة طه حسين بالجامعة. والذي أراه أن هذه الكلمة الموجزة صادقة إلى حدٍّ كبير، ومُعبِّرة عن واقع الجامعة في عقد ثلاثينات القرن الماضي على وجه التحديد، كما هي أيضاً مُعبِّرة عن طه حسين الذي أنقذته هذه الجامعة، وحوّلته من طالب علم مفصول من الأزهر إلى طه حسين الذي أصبح بفضلها ملء السمع والبصر والفؤاد، ليس في مصر وحدها، لكن في المنطقة العربية بأسرها.

في عام 1925م صدر مرسوم إنشاء (الجامعة المصرية) مكوَّنة من عدد من الكليات، إحداها كلية الآداب، وصار طه حسين أستاذ الأدب العربي في قسم اللغة العربية بها. لكن لم يكد يمضي عام على إنشاء الجامعة حتى صرنا إلى أمر غريب جداً؛ إذ لا يكاد يُذكر اسم الجامعة حتى ينصرف الذهن إلى كلية الآداب وحدها، ثم إلى طه حسين وحده، مع أن عدد طلبة كلية الآداب كان يومئذٍ بالعشرات، وكان عدد طلبة قسم اللغة العربية في هذه الكلية يكاد يُعدُّ على الأصابع؛ أي: أنك تستطيع أن تقول بلا تزيّد كثير: إن طه حسين كان عند الناس هو الجامعة، وكانت الجامعة عندهم هي طه حسين.

وإذا كانت بداية هذه الشخصية العظيمة -في عقودها الثلاثة الأولى- قد جمعت بين الموروثات الفكرية في الجامع الأزهر بعلومه الإسلامية والعربية والعصريات العلمية الغربية في الجامعة المصرية القديمة بالقاهرة والسوربون في باريس، فإنها طوال أكثر من خمسين عاماً بعدها قد أزهرت وأثمرت في كلية الآداب الابنة والأم للجامعة نفسها بتسمياتها الثلاث المتتابعة قبل ثورة عام 1952م وبعدها، بل إن هذه الشخصية انطلقت منذ بداية الأربعينيات إلى الإسكندرية، ثم إلى عرش وزارة المعارف (التعليم حالياً) نفسها بالقاهرة؛ لتنشئ ثلاث جامعات أخرى في الإسكندرية أولاً، ثم في عين شمس، ثم في أسيوط أيضاً، بأسمائها الأولى التي وُلدت بها: فاروق، وإبراهيم، ومحمد علي، بهذا الترتيب المقلوب فعلا(3).

الروح الجامعي

في عام 1938م استكتبته مجلة (الهلال) المصرية حول (الروح الجامعي)، ولم يكن حينئذٍ قد مرّ أكثر من خمسة عشر عاماً -على حدّ تقدير طه حسين نفسه- على استخدام هذا المصطلح؛ لأن مرسوم إنشاء الجامعة لم يصدر إلا عام 1925م، وإن كانت من الناحية الفعلية قد بدأت قبل هذا التاريخ تحت أسماء أخرى؛ فطه حسين نفسه قد ابتعثته الجامعة عام 1914م إلى فرنسا؛ للنهل من علومها الحديثة، ونيل درجة علمية من جامعاتها؛ ليعود لبنة قويةً في بناء هذه الجامعة الناشئة.

والواقع أن موضوع (الروح الجامعي) من الموضوعات ذات الأهمية المتجددة؛ فهو ليس موضوعاً يكتب فيه الكتّاب، ويدلي فيه أهل الفكر وأصحاب الرأي، ثم بعد ذلك ينفض الجميع يديه وفكره من هذا الموضوع، ويتنفسون الصعداء ويستريحون. كلا؛ فهذا موضوع الساعة وكلّ ساعة، وموضوع الآن وكلّ آن آتٍ؛ فإذا كانت الجامعة جسداً فالروح الجامعي هو الذي يمنحها الحياة والحيوية والنشاط والقدرة على الفعل والتجدّد المستمر إن كان للجامعة أن تبقى وتحيا لتقوم بدورها في المجتمع المحيط بها. لذا سنتوقف طويلاً عند هذا الموضوع الذي صادف أهله؛ فطه حسين -من وجهة نظري- بمنزلة الأب للجامعة المصرية، وقد أحسنت (الهلال) صنعاً عندما استكتبته في هذا الموضوع المهم.

الذي يهمّنا هنا هو ما فهمه طه حسين عن هذا (الروح الجامعي)، وما أراد أن يُطلع ذلك الجيل بشأنه، ومدى ما يتّفق أو يختلف عما نريده نحن الآن في القرن الحادي والعشرين؛ أي: بعد مرور أكثر من ثلاثة أرباع القرن؛ فحينما دعته كلية العلوم (لم تكن ثمة كلية علوم أخرى حينذاك إلا علوم القاهرة) ليلقي محاضرةً عامةً في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1941م قدّم هذا الجامعي الأول محاضرةً مهمةً عن التعليم الجامعي، استرسل فيها لبيان الفرق بينه وبين التعليم المدرسي، مركّزاً في قضية الحرية في برامج التعليم الجامعي؛ إذ يُتاح للأستاذ الجامعي أن يستمتع بمزاولة حرية التفكير، كما يُتاح للطالب أيضاً أن يحظى بقسط وافر من حرية التفكير. يقول الدكتور طه حسين: «إن معنى الروح الجامعي، وإن كان مستحدثاً طريفاً في لغتنا، فلعله لا يكون مستحدثاً من جميع الوجوه، ولعله أن يكون قد وُجد عندنا قبل أن تنشأ الجامعة الحكومية أو الحرة، ولعله أن يكون قد وُجد قبل هذا العصر الحديث، في القرون الوسطى في مصر، وفي غير مصر من أقطار الأرض الإسلامية التي نُظِّم فيها التعليم على نحو ما، والتي اطّردت فيها سنن وعادات لجماعة المشتغلين بالعلم، والمنقطعين له، والعاكفين عليه»(4).

وقد أكّد طه حسين وجود هذا الروح في الأزهر الذي درس به، وفي غيره من المعاهد العلمية الإسلامية، كما وُجد أيضاً في أوربا في القرون الوسطى في البيئات التي نشأت فيها الجامعات القديمة، في باريس وأكسفورد وكمبردج ولندن؛ لذلك فهذا الروح ليس حديثاً، ولا هو من الأشياء التي ابتكرها هذا العصر الذي نعيش فيه. ليس حديثاً في أوربا، ولا حديثاً في الشرق، إنما الجديد هو إبرازه، والإشادة به، وإشاعته في نفوس الشباب. ويؤكد طه حسين أن الروح الجامعي شيء حيّ قائم، يتطوّر ويتغيّر، ويساير في تطوّره وتغيّره ما يختلف عن الحضارة الإنسانية من ألوان التطوّر والتغيّر؛ فقد كان لكلّ من: أكاديمية أفلاطون، ولوقيون أرسطو، ومدرسة الإسكندرية، روحها الجامعي الخاصّ الذي يشترك فيه الأساتذة والطلاب جميعاً، والذي تتوارثه أجيالهم حريصةً عليه، محتفظةً به، مجتهدةً في حمايته والذود عنه. ويؤكد أن للجامعة روحها وتقاليدها التي تختلف من بلد إلى آخر، بل من جامعة إلى أخرى في البلد الواحد؛ فللجامعات القديمة تقاليدها وتراثها العظيم الذى تحرص عليه، وهناك الجامعات الحديثة المناهضة للقديمة، أو المكملة لما كان ينقصها. ثم يبيِّن طه حسين بعض ملامح هذا الروح في جامعات معينة، فيقول: الرياضة البدنية مثلاً عنصر مُقوِّم للروح فى إنجلترا، لكنه ليس كل شيء؛ فإذا ذهبت إلى فرنسا فالروح الجامعي يستغني استغناءً تاماً عن الرياضة البدنية في تكوينه، ويستطيع الشباب الفرنسي أن يكون جامعياً -بأدقّ معاني الكلمة وأشملها- من دون أن يشارك في الألعاب الرياضية، أو يكون له حظّ من العلم بها، قليل أو كثير. فإذا ذهبت إلى أمريكا فالألعاب الرياضية هي العنصر الأول الذي يقوّم الروح الجامعي، ويكوّن الحياة الجامعية. ثم يشير طه حسين إلى أن التنوّع في الجامعات، التي تخرّج فيها الجامعيون المصريون، يجعلهم لا يكادون يتّفقون على ما ينبغي من هذا الروح؛ فللسربوني معنًى، وللندني معنًى آخر، ولخريج أكسفورد معنًى ثالث قد يختلف عنه عند خرّيج ليفربول أو برلين أو ليبزج، وكلّ هذا قد يختلف بشدة عنه عند خرّيجي جامعات أمريكا. والتعاون والتبادل بين الجامعات المختلفة طلاباً وأساتذةً كفيل بالتقريب بينها، كما أن وسائل الإعلام؛ من كتب وصحف ومجلات وراديو (لم يكن للتلفاز وقتها وجود) وسينما، يمكن أن تقوم بالدور ذاته في هذا التقريب.

ثم يلخّص طه حسين الروح الجامعي في نهاية مقاله بقوله: الروح الجامعي الذي يسمو على كلّ الفروق، ويرتفع فوق كلّ لون من ألوان الخلاف، هو الذي ميَّز الإنسان، وسيميّزه من الكائنات الحية كلها، هو حبّ الحق والبحث عنه، هو الرغبة في المعرفة والحرص عليها، هو الإقبال على العلم من حيث هو، لا من حيث ما قد ينتج من الخير، أو يُحقَّق من النفع. هذا الروح هو الذي مكَّن مُمثّلي الجامعات المختلفة فيما بينها أشد الاختلاف من أن يفهم بعضهم بعضاً، ومن أن ينتهوا إلى نتائج وقرارات. وهذا الروح من طبعه أن يرفع الإنسان عن الصغائر، ويبرِّئه من الدنيَّات؛ لأنه يرفعه عن المنافع العاجلة التي تثير الخصومات الرديئة بين الناس، وتفسد صلات الود والحب. الروح الجامعي هو الذي يجعل الناس إخواناً في العلم، ويقيم إخوتهم على المودة والحب، وعلى الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات. فأما السبيل إلى إشاعته في نفوس الطلاب فيسيرة جداً؛ لأنها لا تكلّف صاحبها عناءً ولا مشقةً، وهي أن يكون الأستاذ مثلاً صالحاً لطلابه، لا يفرض عليهم نفسه ولا رأيه، ولا يأخذهم بشدة الحاكم، ولا يسير فيهم سيرة المتحكّم، وإنما يصطنع منهم روح المودة التي تنشأ من حبّ العلم، والتعاون على تحصيله في غير مماراة، ولا تهالك على الخصومة، ولا اعتزاز بالنفس، ولا اعتداد بالرأي. الروح الجامعي هو التعاون على طلب الحق، ولن تشيعه بين الطلاب إلا إذا ضربت لهم من نفسك أحسن المثال وأصدقها في حبّ الحق والسعي إليه. ثم يختلف الروح الجامعي بعد ذلك باختلاف البيئات والظروف، ولكن جوهره، الذي لا يختلف ولا يتباين مهما تختلف البيئات والظروف، هو حبّ الحق، والإذعان لسلطان هذا الحب(5).

تكوين الكوادر الجامعية

يذكر أحد أبناء الجيل الذي يليه، وهو من الذين رافقوه في الجامعة وفي مجمع الخالدين، بعض ذكرياته عنه، فيقول: أعتقد أن العقد الرابع من القرن العشرين كان من أزهى عصور جامعة القاهرة؛ فقد تأكّد فيه استقلالها، واستقرّت شيئاً فشيئاً تقاليدها. وكانت كلية الآداب بوجه خاصّ رائدةً في وضع هذه التقاليد، ورمزاً حياً لهذا الاستقلال. وقد أبلى في هذا طه حسين بلاءً حسناً، وناصره أستاذه وراعيه منذ البداية لطفي السيد مدير الجامعة، ورغب رغبةً أكيدةً في أن تكون آداب القاهرة، وهو أول عميد مصري لها، على غرار كليات الآداب في الدول العظمى؛ فإلى جانب اللغات الحية استمسك باللغات القديمة، شرقيةً كانت أم غربيةً؛ كالسريانية، والعبرية، واليونانية، واللاتينية، واستعان على ذلك بالمختصين من الأجانب، وأعد العُدَّة للمستقبل بمَن أوفدهم إلى الخارج من شباب الجامعيين للتمكّن من هذه اللغات. ولاحظ أن المدرسة القديمة لا تفي بحاجات النهوض والتقدّم، وليس في خططها، ولا في برامجها، ما يمكّنها من الإعداد للتعليم الجامعي، وفكّر في أن تكون للجامعة مدارس خاصة تعدّ لها، ولعلّ هذا هو الذي دفع إلى إصلاح التعليم الثانوي الذي تقرّر عام 1935م. ولا شكّ في أن الرعيل الأول من أبنائه هو الذي تابع السير، وحمل الأمانة في الجامعة أو خارجها. وكم كان يعتزّ بمبعوثيه، ويتودّد إليهم، ويحرص على أن يلقاهم إن مرَّ بالبلد الذي يدرسون فيه. وما نشكو منه اليوم من نقصٍ أو فقرٍ في التخصّصات المختلفة إنما يرجع إلى أننا لم نلتزم السياسة التي وضعها الرجل، ولم نتابع السير في الطريق ذاته مع أننا توسّعنا في التعليم الجامعي؛ ذلك التوسّع الذي يتطلب عدةً أقوى، وسلاحاً أمضى. ولم يقنع بمن أُوفد من بعوث، بل حرص على أن تحظى كلّيته بكبار المتخصّصين الأجانب في الدراسات الإنسانية على اختلافها؛ فدعا نفراً من الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع، ومن الأدباء وأساتذة اللغات القديمة والحديثة، ومن المؤرّخين والجغرافيين، دعاهم إلى إقامة طويلة أو زيارة مؤقتة، فأفادوا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بعلومهم ولغاتهم(6).

إشرافه على البحوث العلمية

لا يكتمل عمل الأستاذ الجامعي إلا بمزاولته البحث العلمي، والإشراف عليه، من خلال الفرق البحثية التي يمثّلها طلاب الماجستير والدكتوراه، وتوجيههم إلى المناهج العلمية الصحيحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والأخذ بأيديهم لاستكمال مقوّمات إجراء مثل هذه البحوث، ومراجعتها، ومناقشتها، إلى أن يحصلوا على درجاتها العلمية؛ لتتواصل الأجيال، وتستمر الحياة العلمية في نموّ وتقدّم وازدهار. ومن ناحية أخرى، ففي القيام بهذا الدور تطبيق عملي لما اعتقده الرجل وآمن به مما يجب أن يتوافر في الأستاذ الجامعي من مناقب وصفات، وما ينبغي أن يحرص عليه من توافر الروح الجامعي كما كان يؤمن به ويدعو إليه. لذلك فقد كان طه حسين عظيماً في إشرافه على الطلاب وتوجيهه لهم، ورعايته الدارسين الذين أشرف على رسائلهم، أو شارك في مناقشتها. كما كان الرجل عظيماً أيضاً في معاملتهم؛ فلم يكن أستاذاً ومشرفاً عظيماً فحسب، وإنما كان أباً رحيماً، وراعياً كريماً، كثير العطف والحدب على تلاميذه، حريصاً عليهم أكثر من حرصهم على أنفسهم، يُحسن توجيههم، ويتابع أعمالهم، ويرعى أمورهم، ويهيّئ الخير لهم، ويعمل على إسعادهم؛ فيحلّ مشكلاتهم، ويمهّد لهم الطريق إلى ما تصبو إليه نفوسهم، ولا نتعدى الحقيقة إذا قلنا: إن طلاب العلم لم يتعلّقوا بأستاذ كما تعلّقوا بطه حسين المعلم والأب والأستاذ العظيم.

ويشهد كلّ من استمعوا واستمتعوا بمناقشاته للرسائل الجامعية أنه كان يستهدف في ملحوظاته وتوجيهاته مصلحة الدارسين، وأنه كان يأسر مستمعيه بطرافة أسلوبه، وبراعة نقده، وروعة طريقته، ودقة ملاحظاته، وحضور بديهته، وفرط ذكائه، وقوة ذاكرته. لذلك فقد كان يكفي الإعلان عن اشتراكه في مناقشة رسالة علمية حتى يتسابق الناس من الدارسين وغيرهم إلى حضورها؛ ليظفروا بمتعة عقلية عالية، ويقضوا أطيب أوقاتهم في الاستماع إلى مناقشاته، والاستمتاع بها. وحتى بعد أن صار وزيراً ظلّ الرجل حريصاً على رعاية طلاب العلم؛ فداوم الإشراف على عدد من الباحثين والدارسين، ولم يرفض الاشتراك في مناقشات الرسائل العلمية؛ بحجة عدم توافر الوقت، أو كثرة المشاغل والمسؤوليات؛ فتواصلت حياته الجامعية ومعاونته تلاميذه وأحفاده -الذين أصبح بعضهم أساتذةً- من الطلاب والدارسين، وسيظلّ اسم طه حسين مرتبطاً بالجامعة والبحث العلمي ما بقيت الجامعة، وما بقي العلم(7).

لا أجد -بعد استعراضي هذه الأفكار- إلا أن أقول: هذا هو المنتظر من طه حسين الجامعي الأول في مصر، وهذا هو ما نسعى إلى تحقيقه بجهد جهيد بعد ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن، وبعد أن وفّرت البلاد -قدر طاقتها- من الوسائل ما يتيح تطوير الجامعات، وتحديث الكليات، والسعي الحثيث نحو اعتمادها بناءً على المعايير الحديثة، التي لم تزد تقريباً عما لخّصه الرجل في مقاله في ذلك الوقت المُبكر جداً.

هذا بعض من كثير مما قدّمه طه حسين إلى الجامعة وأبنائها، وهي كلّها دروس عظيمة، لعل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية والعربية أن يعوها، وأن يعملوا بها، أو بما يستطيعون منها؛ إذ الجمع بينها الآن في هذا الزمن الصعب لتحقيقها على أرض الواقع شيء من رابع المستحيلات. أقول هذا وكاتب هذه السطور عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات بمصر المحروسة.

لكن، وآهٍ آهٍ مما يأتي بعد لكن هذه، كما كان يُردّدها من يسمعها من طه حسين عند مناقشته رسالةً علميةً توطئةً لنقدها، أقول: لكن نقص دعم الجامعات والمعاهد البحثية الشديد من الدولة لا يبشّر بخير؛ فإذا كانت الجامعات والمعاهد العلمية المعنية بالبحوث تعتمد أساساً في تطورها وتقدمها وإنتاجها المتجدّد على المكتبات بما تحتويه وتستقبله بصفة دائمة من الكتب والدوريات في جميع المجالات، وكذا المعامل بما يتوافر لديها من أجهزة وكيماويات وموادّ خام لإجراء البحوث والدراسات، فإن أيّ خلل في هذه الإمدادات سيؤثر سلباً في مخرجات العملية البحثية، وستتأثر سلباً رسالة الجامعة، فما بالك بتوقف هذه الإمدادات تقريبا، أو نقصها الحادّ في معظم الجامعات؟!

وثمة خلل آخر إداريّ قد لا يحتاج إلى أموال أو نفقات، لكنه يتمثّل في وضع كثير من العراقيل؛ الرسمية أو الشكلية، أمام دخول الدارسين والباحثين مكتبات الجامعات، أو معاملها، سواء للاطلاع أو إجراء البحوث العلمية، من خلال فرض رسوم قد لا تتيسّر لكثير من هؤلاء الطلاب وهم يسعون في خطواتهم الأولى خلال مشوار البحث العلمي الطويل لبناء أنفسهم علمياً، وهو ما سيعود على بلدهم في نهاية الأمر، فهل نُيسِّر لهم السَّيْر في هذا المسلك الوعر، أو نُعسِّر عليهم، ونزيدهم إحباطاً على إحباطاتهم الأخرى؟!. وقد كان هذا مما يُنكره ويرفضه ويأباه طه حسين.