سيرة هشام ناظر وتركي الدخيل ومرآة الغريبة

حسين محمد بافقيه

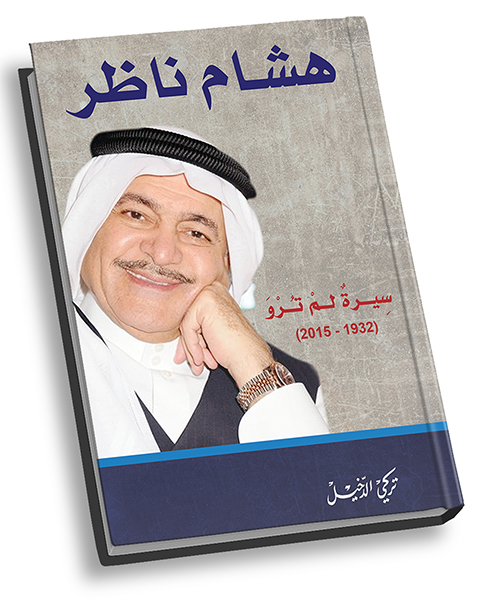

العنوان أعلاه أعني به كتاب «هشام ناظر: سيرة لمْ تُرْوَ»، وهو الكتاب الذي وضعه الكاتب الصَّحفيّ تركيّ الدَّخيل عنِ الوزير هشام ناظر، رحمه الله، ويتملَّكني ميل كبير إلى هذا الضَّرب مِنَ الكُتُب، ولا سيَّما إذا كانتْ عنْ ذلك الجيل المخضرم الَّذي أُتيحَ له أن يعيش حقبًا مختلفة مِنْ تاريخ بلادنا، وربَّما اختلف ما أريده مِنَ الوقوف على حياة الشَّخصيَّة المترجَم لها، عنْ عناية المهتمّ بتاريخ الوزراء وكبار رجالات الدَّولة، مِمَّنْ عاشوا حياة عريضة لمْ تُفْسَحْ لأقران لهم، دَعْ عنك عامَّة النَّاس وبسطاءهم.

كانتْ عيني تبحث في الكتاب عن ملامح أولى لتكوين النُّخب الَّتي تألَّفتْ مِنْها الإدارة الحديثة في الدَّولة، أعني تلك النُّخبة الَّتي نعرف مِنْها أسماء نفر مِمَّنْ أصاب تعليمًا حديثًا يباين التَّعليم الَّذي أصابه جمهرة مِنْ رُوَّاد الأدب والثَّقافة في البلاد، ودعاني إلى ذلك أنَّني اعتدتُ أنْ ألمح أسماء جماعة مِنَ الشُّبَّان السُّعوديِّين الَّذين اتَّصلتْ أسبابهم في عشر السَّبعين مِنَ القرن الهجريّ الماضي، بالصِّحافة، أولئك الشُّبَّان الَّذين رأى فيهم حسن عبدالحيّ قزاز وقودًا لصحيفته «عرفات»، وهي الصَّحيفة الَّتي آذن تأسيسها عام 1376هـ، بتحوُّل صحافتنا عنْ هيئتها القديمة، حين أخذتْ تُدخل أشكال الصِّحافة الحديثة على صفحاتها، وكان مجموعة مِنَ الشُّبَّان الجامعيِّين الَّذين تخرَّجوا، حديثًا، علامة بارزة في تلك الصَّحيفة، ولا زلتُ أذكر مِنْهم أحمد صلاح جمجوم، وأحمد زكيّ يمانيّ، وهشام ناظر.

وحين وقعتْ عيني على كتاب «هشام ناظر: سيرة لمْ تُرْوَ»، قلتُ: عسى أنْ أظفر بشيء يجلِّي تلك الحقبة المبكِّرة من حياة رجل عرفناه، وزيرًا ورجل دولة كبيرًا، وربَّما كان في الكتاب إشارة أوْ إلماحة إلى مشاركته الصَّحفيَّة تلك، والقرَّاء عادةً يريدون مِنَ الكُتُب الَّتي يقرؤونها أمورًا فوق طاقة المؤلِّفين!

لمْ أظفرْ بغايتي الَّتي رجوتها مِنَ الكتاب، ومع ذلك لمْ أنصرفْ عنه، ولكنَّني، مع ذلك، مضيت في قراءته، وإن أسفتُ لأنَّني لمْ أجدْ فيه ضالَّتي الَّتي كانتْ سببًا في وقوفي عليه، وأدركتُ أنَّ الكتاب، في الجانب الأعظم منه، انصرف إلى غاية جليلة أخرى، وهي تحقيق ما لهذا الرَّجل مِنْ سهم في تاريخ الوزارات السُّعُوديَّة، في زمن طويل ينيف على نصف القرن، وهي مدَّة لا تتاح، عادةً، إلا لنفر قليل مِنَ الوزراء والكبراء.

وأعترف –ولا ألزم أحدًا برأيي– أنَّ هذا الجانب لا يعنيني، وإنْ كان مهمًّا لكلّ مَنْ أراد تأريخًا لعمل هشام ناظر في الدَّولة، أوْ مَنْ رغب في الوقوف على مسائل تتَّصل بالمهامّ الجليلة الَّتي نيطت به، منذ كان شابًّا صغيرًا، إلى أنِ استُوزر، في مقتبل شبابه، حتى استراح مِنْ أعمال الدَّولة والسِّفارة، إلى أنْ توفَّاه الله تبارك وتعالى.

وفي الكتاب، وفي الفصل الأوَّل منه خاصَّةً، قِطَعٌ هي أدنَى إلى أدب السِّيرة، حين أماط هشام ناظر، في حديثه إلى تركيّ الدَّخيل، عنْ أسرته، ونشأته، وحين تحدَّث حديثًا جميلًا عنْ لقب أسرته الكريمة «آل ناظر»، وعنْ تربيته، لكن هذا الجانب الإنسانيّ الحُلْو العذب، سرعان ما يذبل، فغاية الكتاب الَّتي أُلِّف مِنْ أجلها، لمْ تكنْ سوى بسط الكلام عنْ عمله في الدَّولة، ذلك الَّذي مرَّ بنا مِنْ قبْلُ، فطويتُ الكتاب، وانصرفتُ عنه، لا زهدًا فيه، ولكنْ لأنَّ ما رجوتُه فيه لمْ أظفرْ به، وما دُوِّن فيه لا يعنيني، ولا شكَّ أنه سيعني قراء آخرين، يهمُّهم كلّ كلمة سُطِّرتْ في الصفحات الغزيرة.

وأنا قارئ «طمَّاع» أردتُ أنْ أعرف طرفًا مِنْ حياة النَّاس في جدَّة القديمة، ورجوتُ أنْ أظفر بتكوين النُّخبة الَّتي أنشأتِ الإدارة الحديثة في الدَّولة، وقلتُ: لعلِّي أَجِدُ شيئًا عنْ صِلته الأولى بالصِّحافة، وعسى أنْ أفوز بكلام مبسوط عنِ «الشَّاعر» المستخفي خلف ثيابه… ولمَّا لمْ يحقِّقْ لي الكتاب شيئًا مِنْ ذلك أسفتُ وحزنتُ على فرصة كان مظنونًا فيها أنْ تجلو لنا «الإنسان» في هشام ناظر لا «الموظَّف العامّ»، ولا «المسؤول»، ولا «الوزير»، ولا «السفير».

ألمْ أَقُلْ لكم: إنَّني قارئ «طمَّاع»!

أدع ما انطوى عليه الكتاب مِنْ تأريخ هشام ناظر في أعمال الدَّولة، لأهل الحرفة مِنَ الاقتصاديِّين، وخبراء النِّفط، والتَّخطيط، والسَّاسة، وسأصرف همِّي إلى تحقيق كل ذلك في نصّ اتَّخذ «السِّيرة» سبيلًا له، فالكتاب، مهما ضرب في غايته الَّتي وُضِع لها = كتاب مظنون فيه أنَّه في «أدب السِّيرة»، هذا النَّوع الأدبيّ الَّذي لا يستطاع حصره في بناء واحد، مهما تكلَّف النُّقَّاد والدَّارسون له حصرًا وتصنيفًا وتجنيسًا، ولن يهمَّ القارئ، هنا، أن يعرف فرقًا ما بين «المذكِّرات»، و«الذكريات»، و«اليوميَّات»، فمآلها، مهما اختلفتْ، أنَّها أَفْرُع مِنْ شجرة «السِّيرة الموضوعيَّة»، وإنْ شئتَ «السِّيرة الغيريَّة».

تركي الدخيل

أنفق تركيّ الدَّخيل ثمانين ساعةً في تسجيل ما تيسَّر للوزير هشام ناظر أن يتخيَّره وينتقيه مِنْ حياته، وكان «التَّذكُّر» الآنيّ ذريعته لاسترداد تاريخ حياته، تُسعفه ذاكرته فيندفع متحدِّثًا، وتشحّ فيستعين بالوثائق، وحين استوفَى تلك الذكريات أنشأ تركيّ الدَّخيل يفرِّغها، ويرتِّب هيئاتها، ويلائم ما بين الأشباه والنَّظائر، فاستوى له مِنْ ذلك كتاب ضخم كبير هو الَّذي أفردتُ له حديثي هذا.

وكان بوُسْع تركيّ أن يقف بكتابه عند هذا القدْر؛ لا يزيد على ما قاله هشام ناظر ولا ينقص، غير أنَّه سدَّ بعض فراغات الكتاب بأقوال استمدَّها مِنْ رفقاء المترجَم له، وزملاء سابقين، وموظفين عملوا على مقربة منه، وعرفوا مِنْ ذات الرَّجل فوق ما عرف الآخرون، فكان الحديث عنه ضربًا مِنَ «الوفاء»، بعد أنِ استوفَى أعماله العريضة تلك، وانقطع لحياته وأسرته وأبنائه وحفدته، وصار ماضيه كلّ حياته.

مسوغ الكتابة

عادةً ما نبحث في «السِّيرة الذاتية» عنْ «مسوِّغ» الكتابة، أوْ «مبرِّرها»، كما يحلو للكاتبين، وما بين أيدينا كتاب في «السِّيرة الموضوعيَّة» –أوِ «الغيريَّة»– وعلى ما بينهما مِنْ فروق، فإنَّ بينهما مشتركات كثيرة، لنْ نخوض فيها، لأنَّ النُّقَّاد، ولا سيَّما إحسان عباس وجورج ماي، قد استوفوا الحديث فيها حتَّى الغاية، وكتاب «هشام ناظر، سيرة لمْ تُرْوَ»، وإنْ كان في «السِّيرة الموضوعيَّة»، فإنَّه يمتُّ بِصِلةٍ بـ«السِّيرة الذاتيَّة»، فالمؤلِّف، وهو تركيّ الدَّخيل، أنفق ثمانين ساعة مِنَ التَّسجيل، في سنتين اثنتين، والمترجَم له وهو هشام ناظر يتذكَّر ويُمْلي، فكان تركيّ، هنا، باعثًا على التَّذكُّر ومحرِّكًا للسَّرد، وصحَّ في الكتاب تلك التَّسمية العميقة، حين جعله تركيّ ضربًا جديدًا مِنَ «الأمالي»، هذا الاسم الَّذي ما إن قرأتُه حتَّى وجدتُني أستذكر «أمالي أبي عليّ القاليّ»، و«أمالي ابن الشَّجريّ»، وسواهما مِنَ الكُتُب العربيَّة الَّتي قام عليها قدْر وافر مِنَ التَّدوين العربيّ، وربَّما لمْ يختلفِ الأمر، كثيرًا، إلَّا في الزمان والمكان والأشخاص والغاية: جلس هشام ناظر في مجلسه، وإنْ شئتَ في «مَقْعده»، وشرع «يُمْلِي» وجعل تركيّ الدَّخيل يدوِّن تلك الأمالي، وإنِ اختلفتْ آلة التَّدوين، حين اتَّخذ «المسجِّل» –وربَّما الأجهزة الذكيَّة– وسيلة له، كما كان يجلس أبو عليّ القاليّ، أوِ الشَّريف أبو السَّعادات هبة الله ابن الشَّجريّ، في القرون الزاهية، في المسجد وجعلا يُمْليان على طلَّابهما الأدب واللُّغة والنَّحو والتَّاريخ والأخبار، فاستوى لكلٍّ منهما كتاب لم يُبْلِه مَرُّ القرون.

إذنْ، بوُسْعِنا أنْ نعتدَّ هذا الضَّرب مِنَ السِّيرة «أمالي» جديدة، وإن اختلفتِ الوسيلة والغاية، ولأنِّي مشغوف بالقاليّ وابن الشَّجريّ، فكنتُ أرجو لوْ كان عنوان الكتاب الذي هو مدار حديثي «أمالي هشام ناظر على تركيّ الدَّخيل»! ربَّما لوْ كان الكتاب كذلك لأقبل عليه طُلَّاب العربيَّة وقرَّاء التُّراث العربيّ القديم، ولوْ فعل تركيّ ذلك، لبيع قدر كبير مِنْ كتابه، وربَّما ناله مِنْ نقْد التُّراثيِّين، فوق ما يحتمله، لظنِّهم أنَّ تركيًّا لبَّس عليهم الكتاب حين اتَّخذ «الأمالي» عنوانًا له، ولطالما لَبَّسَ تركيّ على قرَّائه!

وهذا الصِّنْف مِنَ الكُتُب، أعني كُتُب السِّيرة الَّتي قوامها الإملاء والتَّسجيل والتَّدوين، يلتبس فيها «المؤلِّف»، فالَّذي «يتحدَّث» هو «المترجَم له»، والَّذي يدوِّن هو الذي اتُّفِق عليه أنَّه «مؤلِّف»، وليس هذا أمرًا جديدًا، ولكنَّه قديم قِدَم المعرفة الإنسانيَّة الَّتي انبرى فيها الفلاسفة وعلماء الدِّين والنُّحاة واللُّغويُّون والإخباريُّون ومَنْ إليهم يكتبون ويؤلِّفون، وربَّما صحَّ أن يسأل قارئ: مَنْ مؤلِّف «محاورَات سقراط»، أسقراط المتحدِّث؟ أم أفلاطون الكاتب؟ وما مقدار ما للأصمعي في رسالة «فحولة الشُّعراء»، تلك الرِّسالة الَّتي نقلها إلينا تلميذه السِّجستانيّ؟ ومَنِ المتكلِّم في «رحلة ابن بطُّوطة»؟ آبن بطُّوطة «المُمْلي»، أمْ محمَّد بن جَزيّ الكلبيّ «المُمْلَى عليه»؟ وعلى كلٍّ فإنَّ هذه الكُتُب يختلط فيها «الشَّفهيّ» بـ«المكتوب»؛ لتعاوُرهما بين هذين الشَّكلين مِنِ انتقال المعرفة.

وعليه، فإذا عددْنا تركيّ الدَّخيل «مؤلِّفًا» فما مقدار تصرُّفه في مادَّة الكتابة، وما المدى الَّذي أُتيح له كي يتصرَّف فيه، حذفًا، وإضافةً، وتحريرًا، ونقدًا، ونقضًا؟ وإذا عددْناه «ناقلًا»، ليس له إلَّا أن يراقب شَفَتَيِ «المُمْلِي»، يتابعه إذا تحدَّث، ويقف إذا وقف، وتقتضيه الأمانة، ألّا يتزيَّد، ولا يتقوَّل على صاحبه، فشروط النَّقل وآدابه مرعيَّة، وأدوات الضَّبط والتَّحرِّي مشروطة.

غير أنَّنا إذا عددْنا تركيّ الدَّخيل «مؤلِّفًا»، فلا يعني أن يضرب بشروط النَّقل والتَّحرِّي والدِّقْة في الضَّبْط عُرْض الحائط. لا.. لا نقول بذلك، ولكنَّه حين يكون «مؤلِّفًا» يصبح أدنَى إلى أن يتوسَّل بقلم «المؤوِّل»، أوِ «النَّاقد»، أو «المؤرِّخ» المحقِّق، فيوسع المادَّة الَّتي أُتيحتْ له بحثًا وتفتيشًا ومراجعةً ونقدًا ونقضًا، ولا يستسلم لمكْر «الإملاء»، وحِيَل «التَّذكُّر»، أمَّا إذا اكتفَى بموقع «المُمْلَى عليه»، فلن يَعْدو عمله دور «المحرِّر» الَّذي ينقل الكلام مِنْ طور «المشافهة» إلى طور «الكتابة»، وهو عمل ليس بالهيِّن اليسير، إذا أراد «المحرِّر» أن «يحرِّر» كتابًا في «السِّيرة»، ولوْ كان السَّبيل إلى ذلك الإملاء والنَّقْل.

سأعود، الآن، إلى دواعي الكتابة، تلك الَّتي قلتُ: إنَّها تُدْعَى «المسوِّغ» أو «المبرِّر»، وعادةً ما نبحث في «السِّيرة الذاتيَّة» عنْ سببٍ ظاهر أوْ كامن، حمل إنسانًا ما على تدوين سيرته الذاتيَّة، وللكتَّاب ذرائعهم للكتابة؛ فمنهم منِ اندفع يكتب سيرة حياته اعترافًا، ومنهم مَن يكتبها تحدُّثًا بنعمة الله، وآخرون كتبوها لكي «يُصَفُّوا حسابهم مع التَّاريخ» –كما فعل سلامة موسى– أوْ دفاعًا عنْ أنفسهم كما فعل طه حسين وغيره مِنْ كُتَّاب السِّيَر والتَّراجم الشَّخصيَّة.

«الذاتية» و«الموضوعية»

ويظهر لي أنَّ كتاب «هشام ناظر، سيرة لمْ تُرْوَ»، يتَّخذ موقعه في «منطقة» وسطى بين «السِّيرة الذاتيَّة»، و«السِّيرة الموضوعيَّة»، وفيه مِنْ كليهما ملامح وسِمَات، ولا يزال لهشام ناظر سطوته وسلطانه على الكتاب، فهو صاحب الأمر ما دام هو الممسك بمراحل «الإملاء»، وكان تركيّ الدَّخيل كـ«الوسيط» النَّاقل، بلْ هو، لا شكَّ، «وسيط» ناقل، مهمَّته الَّتي أرادها هو، أوْ أرادها المترجَم له، أن ينقل «رسالة» ما إلى القارئ، وأن تَثْبُت هذه «الرِّسالة» في التَّاريخ، حين تخرج هذه «الأمالي» في «كتاب»، وأحسب أنَّ أحوال المترجَم له، والسِّياق الَّذي خرجتْ فيه هذه «الأمالي»، أوِ «المذكِّرات»، يحملنا على التَّفكير في دواعي الكتابة ومسوِّغاتها، فالرَّجُل أراد أن ينقل قصَّة حياته، حين بلغ الهزيع الأخير مِنْ عمره، بعد أنِ استراح مِنَ التَّبعات الجسام الَّتي نيطتْ به على مدار نصف قرن، كلُّها عمل شاقٌّ مُضْنٍ، فلا أقلَّ مِن أن يترك للتَّاريخ «أثرًا» منه يدلّ عليه، ويحيا بين النَّاس، بعد أن يستوفي حياته، ولكلّ أجل كتاب، وهذا وحده كافٍ لكي يكتب الإنسان سيرة حياته أو يُمْليها.

لكنَّ قارئ كتاب «هشام ناظر، سِيرة لمْ تُرْوَ» لن يُعييه الظَّفر بمسوِّغٍ لإنشاء هذه السِّيرة؛ لأنَّه سرعان ما سيظفر به، منذ يقرأ الصَّفحات الأولى للكتاب! نعم، لمْ يذكرِ «المُمْلِي»، ولا «المُمْلَى عليه» –وإنْ شئتَ «المحرِّر»– أنَّ ذلك «مسوِّغ» الشُّروع في إنشاء هذه السِّيرة، لكنَّه لن يُعييه ذلك متى ما قرأ عبارات المقدِّمة بما تستحقُّه مِنْ تأمُّل وتدبُّر.

لمْ يمهلنا الكتاب للتَّكهُّن ولا البحث ولا التَّفتيش، وساق إلينا «مسوِّغ» هذه السِّيرة، دون أن نتكلَّف ذلك، وكأنَّ تلك العبارة الَّتي سأسوقها، بعد قليل، كانتْ كالهمِّ الجاثم على الصَّدر، وحين دُفِعَتْ عنه، وُلِدَتْ هذه السِّيرة، وكانتِ الصَّوت الَّذي بقي مِنْ هشام ناظر بعد أن توفَّاه الله بزمن يسير، وكأنَّه كان لزامًا على هذا الكتاب أن يظهر، في عجلة مِنَ الزمن، بُعَيْد الوفاة، ما لم يُتَحْ له أن يظهر في حياة المترجَم له.

ربَّما كانت عبارة «يا سلام عليكِ عندكِ حُلُول»! سببًا لولادة هذه المذكِّرات، ولنا أنْ نحسبها «فلتة» مِنْ «فلتات الخطاب»، لولاها ما أنفق هشام ناظر ثمانين ساعةً في عامين، ليُمْلِيَ فيها قصَّة حياته على تركيّ الدَّخيل!

أمضى هشام ناظر حياته كلّها في أعمال الدَّولة، وحين استُوزرَ، كان وزيرًا للتَّخطيط، ثمَّ وزيرًا للبترول والثَّروة المعدنيَّة، وأخلد بعدها لشؤونه الخاصَّة حين أقاله مَنْ بيده الأمر، ولمْ يمكثْ، إلَّا حينًا، فعُيِّنَ سفيرًا لبلاده في مصر، وكانتْ سفارته على ضفاف النِّيل، وكأنَّما كانتْ استراحة «رومنطيقيَّة» حالمة، لرجُل عاش حياته كلَّها وسط معمعة الأرقام والقضايا الكبرى الَّتي تعصف بالعالَم مِنْ حوله، وهل مِنْ حياة أجمل مِنْ أن يُمضيها إلى جانب النِّيل، غير بعيد مِنَ الأهرام، وفي بلد عظيم هو مصر؟!

كان كلّ شيء مِنْ حوله يسير سيرًا هنيئًا ساكنًا وادعًا، وكان كلّ ما حواليه يَشِي بأنَّ ذلك الوزير الَّذي كان، لا يزال في عُنفوان مجده، وكأنَّما كان هشام ناظر يستدعي شاعرًا قدْ غار في نَفْسه، لوْ لمْ تكبته أعباء الوزارة وتقلُّبات النِّفط، لكنَّ الزمان الَّذي ما زال يُضْحِكُنا أُنْسًا بقُرْبهُمُ، قدْ عاد يُبْكينا، كما يقول ابن زيدون! فهَوتْ ثورات «الرَّبيع العربيّ» بأمجاد كثيرة، وقوَّضَتْ «مراكز» ما ظَنَّ أصحابها أنْ ستُقَوَّض، ولَمَّا استحكم الأمر في مصر، إذا بالنِّيل ما عاد، كما يقول شوقي في قصيدة عامِّيَّة له: «أسمر وحليوة»، ولكنَّ النِّيل انتفض وعصف وزمجر وثار، وحين ثار أصبحتِ الكلمات الَّتي تقال فلا يسمع لها أحد، وقدْ بلغتْ كلّ أذن، وتناقلتْها الألسن، ودارتْ دورتها في «مواقع التَّواصُل الاجتماعيّ»، وربَّما لم يُدْركْ هشامٌ أنَّ كلمته تلك الَّتي قالها في وجه مواطنة سعوديَّة «يا سلام عليكِ عندكِ حُلُول»! كانتْ قدِ استثارتِ التَّاريخ، فأذكرتِ النَّاس عبارة قريبة منها، وإنْ لم تشبهها، ولا أظنُّه، رحمه الله، كان قدْ عناها، ولكنْ، مهلًا، فنحن في زمن «الرَّبيع العربيّ»، زمن «الجماهير»: «متى استعبدتُم النَّاسَ وقدْ ولدتْهُمْ أمَّهاتهم أحرارًا»!

لنْ أمضي في الحديث كثيرًا، فالمهمّ أنَّ السَّفير أُعْفِيَ بعد أنْ فاه بعبارته «الفلتة» تلك، وأنَّ تركيّ الدَّخيل، حين هَيَّأَ الكتاب للنَّشْر، سرعان ما استذكرها! فهلْ كانتْ تلك العبارة «الفلتة»، هي الباعث على تقييد تلك المذكِّرات، وهل كانتِ الثَّمانون ساعةً الَّتي كانتْ في سباق مع الزمن، لِتُذكرَ النَّاسَ في بلادي أنَّ المترجَم له، صاحب عبارة «يا سلام عليكِ عندكِ حُلُول»، الَّتي أَعْفَتْ سفيرًا، انتصارًا لمواطنة في زمن «الرَّبيع العربيّ» هل كانتْ ترجو أنْ تذكِّر النَّاس في بلادي بتاريخ عريض أمضاه السَّفير، منذ كان في شبابه «موظَّفًا كبيرًا»، ثمَّ «وزيرًا» لوزارتين خطيرتين، وأنَّ هذه «الأمالي» إنْ هي إلَّا دفاعٌ عنْ تاريخ، خِيف عليه مِنْ أثر تك العبارة «الفلتة»، الَّتي نسي النَّاس في بلادي، مِنْ أجلها، «السَّفير» الَّذي كان، مِنْ قبلُ، «وزيرًا»، فانتَدب تركيّ الدَّخيل نَفْسه، أوِ انتُدِبَ، لكي يَجْلُو «المرآة»، كي تصبح، كما قال الشَّاعر الأعرابيّ ذو الرُّمَّة، مثل «مرآة الغريبة»، ناصعةً مَجْلُوَّةً زاهيةً!

كان بإمكان تركيّ الدَّخيل أن يطوي تلك العبارة «الفلتة»، فلا يذكرها، فيقرأ النَّاس الكتاب، دون أن يتدسَّسوا إلى مَضَايقه، كما تدسَّسْتُ! كان بإمكان تركيّ أن يفعل ذلك، ولكنَّ للكتاب «فلتاته»، كما للكلام «فلتاته» تلك الَّتي كان فرويد قدْ كشف مخبَّآتها، فتهدَّيْنا إلى باطن النُّفُوس، وعرفْنا مِنْ تلك «الفلتات» ما لمْ يكنْ لتُتاح لنا معرفته!

فهلْ أفلحَ تركيّ في مهمَّته؟!