الفيصل - ملف العدد | ديسمبر 27, 2016 | مقالات

فور الإطاحة بصدام حسين في العراق قبل أكثر من عقد نبّه باحثون إلى احتمال عودة البلاد إلى «مكوناتها الأساسية» ذلك أن الدكتاتوريات، ولطبع أصيل فيها، تطحن الهويات الفرعية والانتماءات بجميع أشكالها لتصهرها في شخص الزعيم وحزبه. وفور الانفكاك من ربقة الاستبداد تظهر على السطح أشكال جديدة من الولاءات والانتماءات بما يعكس نسيج المجتمع الحقيقي. ولمّا كانت السلطة قد أخفقت على مدى عقود في إيجاد هوية وطنية جامعة تتسع لجميع الأطياف؛ انبجست هذه الهويات الفرعية في صورة «هويات قاتلة» على ما يصفها أمين معلوف في كتابه الشهير.

وقد كان ما كان في العراق الذي زالت سلطته المركزية حينها، وتبين أن تشظّي الدولة العربية احتمال حاضر لا يمنعه إلا القوة القاهرة، وحيثما وجّهتَ بصرك في المنطقة العربية اليوم وجدتَ صراعًا منفجرًا في شكل حروب متناسلة لا حرب واحدة بجبهة واحدة وفريقين ككتلة صماء، فإن لم تجد فالأرجح أن بذرة الصراع موجودة وكامنة بانتظار اللحظة المناسبة. هذه البذرة تكمن في الاختلاف.. وجود أقلية تريد اعترافًا بكيانها وأحيانًا ما هو أكثر من ذلك.. أقليات لها خصائص مختلفة لا بد أن تعلن عن نفسها في لحظة ما، وهنا يلتقط السياسي الغربي أو الشرقي فرصة التدخل بذرائع لا حدّ لها.

إنها أقليات فريدة في منطقة هي أقدم بقاع الأرض وأغناها بالحضارات، أقليات قد تكون محدودة العدد لكن هائلة التأثير.

ويبقى السؤال الأكبر: هل هذه المقاربة الرمادية هي الآلية الوحيدة لتناول موضوع «الأقليات» في المنطقة العربية؟ أليس التنوع والتعدد ثراء؟ ألم يكن المجتمع العربي والإسلامي منذ فجره الأول غنيًّا بالأعراق واللغات والأديان؟ ألا تغتني المكتبات العربية بنتاج أفراد ينتمون إلى أقليات؟ ألم يسهم هؤلاء في المنجز الحضاري العربي من قيادة الجيوش إلى ريادة العلوم الطبيعية؟

تُخصص الفيصل ملف هذا العدد لتناول موضوع الأقليات في العالم العربي، وتختار عامدةً غلافًا معبرًا عن ثراء هذا التنوع وجماله كما تعكسه الأزياء، وكما يصوّره تراث كل أقلية في المنطقة العربية على اتساعها، إنها محاولة لإبراز المسكوت عنه في معنى التعددية وحيوية الاختلاف، وكيف يمكن أن تكون الانتماءات والهويات مصدرًا خلاقًا للإبداع الإنساني لا مبعثًا للشقاق والتناحر.

ويمثل هذا الملف تناولًا صحافيًّا موجزًا قياسًا إلى ضخامة موضوع الأقليات وتنوعها إلى عرقية ودينية ومذهبية، فضلًا عن السجال الكبير حول ما يمكن أن يصنف أقلية أو أكثرية من حيث الإحصاء أو التاريخ… إنها ومضة من الضوء على ملف واسع نضعها بين يدي القارئ.

سؤال الهوية الأقليات في الوطن العربي سلاح ذو حدّين

حسين جواد قبيسي – كاتب وباحث لبناني

تكتسب موضوعة الأقليات في المنطقة العربية حرارةً طاغية، وأهمية استثنائية بعدما باتت في قلب الأحداث الساخنة، بل الملتهبة في المنطقة العربية، وهي أحداث شبيهة بحرب عالمية تختلف عن الحربين العالميتين السابقتين، باتخاذها طابعًا مختلفًا ووجوهًا مختلفة، وأبرز هذه الوجوه الحرب التي تشنها المنظمات الإرهابية على الأقليات في الدول العربية المكتوية بلظاها. غير أن أسئلة كثيرة تحيط بمسألة الأقليات في الوطن العربي: لماذا يكون التعدد الثقافي في نسيج الدول الاجتماعي أمرًا إيجابيًّا، ودليلًا على الديمقراطية يستحق الثناء في المجتمعات الغربية، ويصبح أمرًا سلبيًّا ومدعاةً للرثاء، ويستوجب التقسيم بجعل هوية سياسية مستقلة لكل أقلية، يتشكل منها نسيج الوطن العربي الاجتماعي؟ وقبل ذلك، ما معنى أقليات؟ وكيف يكون لكل منها هوية ثقافية، حتى يستوجب الأمر الكلام على هوية سياسية؟

قبل الحرب الداعشية، كانت موضوعة الأقليات موضع حوار ومناقشات بين المفكرين والسياسيين والمثقفين والباحثين، تجري على صفحات المجلات والجرائد، وفي سجال يحتدّ حينًا ويخفت، وكان في جميع الأحيان يستند إلى نظريات ومبادئ فكرية استمدها العائدون من المعاهد والجامعات الأوربية والأميركية؛ فالدولة/الأمة الحديثة التي تكوّنت في الغرب، قامت على أساس من تطابق الهوية السياسية مع الهوية الثقافية كما نادى به فلاسفة السياسة والاجتماع منذ عصر الأنوار. لكن بقيت هناك خلافات بين المدرستين الفرنسية والأميركية حول تعريف الهوية الثقافية الناشئة عن الاختلاف في تعريف مفهوم الثقافة نفسه. هذا الاختلاف كثير التشعب، ويحتاج إلى دراسة لا يتسع لها المجال هنا والآن. ونكتفي بذكر ما هو مشترَك بين المدرستين، وهو توافر معايير عدّة في الهوية الثقافية لقوم من الأقوام، أقلُّها لغة مشتركة، ودين مشترك، وتاريخ مشترك، وطموح مشترك. إذ تتداخل علومٌ كثيرة في دراسة الأقليات كالسوسيولوجيا السياسية، والأنثروبولوجيا الثقافية، وتاريخ الحضارات، وعلم الوراثة. فهذه الموضوعة القديمة الجديدة تتجدد مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحدث في الحقب التاريخية المختلفة، كما تنطوي على صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية تتخذ شكل صراعات عرقية إثنية، أو دينية مذهبية.

التواطؤ مع الإمبريالية

ومع أنه يجب أن يُنظر إلى تصنيف الأقليات الدينية والإثنية واللغوية في ضوء هذه العلوم، فإن النخب الفكرية والسياسية في الوطن العربي قلّما تتناولها، مخافةَ اتّهامها بالتواطؤ مع القوى الغربية والإمبريالية حتى الصهيونية الساعية إلى تفتيت المنطقة العربية وتقسيمها، إذ لا بد أن نلحظ أن مسألة الأقليات كانت موضع اهتمام الدول الخارجية لاستخدامها في مشروعات الاحتلال والهيمنة والتقسيم؛ فقد كانت الدولة العثمانية في مرحلة صعودها وقوتها، تميز بين الطبقة الحاكمة والرعايا، وتقسم الرعايا على أساس نظام الملل العثماني الذي أعطى لكل طائفة حق إدارة شؤونها الدينية بنفسها، وبناء مؤسساتها التربوية، والثقافية، والاجتماعية، وإدارة أوقافها عبر مجلس لكل منها دون تدخل مباشر من جانب الدولة، ثم ما لبث نظام الملل العثماني الذي استمرّ العمل فيه طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر، أن تحول في مرحلة انحدار السلطنة وضعفها، إلى سبب لتفسُّخها من الداخل بعد هزائمها العسكرية منذ أواسط القرن الثامن عشر، أمام هجمات الدول الأوربية، وبخاصة مع حملة نابوليون بونابرت في أواخر ذلك القرن من أجل احتلال مصر وبلاد الشام تمهيدًا لاحتلال الأستانة وإنهاء الدولة العثمانية، مستخدمًا أسلوب التعاطف مع طوائف بلاد الشام ومصر، واستمالة زعماء الأقليات الدينية والعرقية واللغوية، ومساعدتهم على إقامة أنظمة ديمقراطية على النمط الغربي، وإنقاذهم من الحكم العثماني الاستبدادي. وعلى الرغم من فشل مشروعه السياسي والعسكري، فإن الدولة العثمانية واجهت مطالب تلك الأقليات التي عُرِفَت بالـمسألة الشرقية بالمزيد من القمع والإرهاب من جهة أولى، والقبول ببعض الإصلاحات والتنظيمات المفروضة من الخارج الأوربي من جهة ثانية. لكن تلك التدابير زادتها ضعفًا وباتت تُسمّى الرجل المريض، والجثة شبه المهترئة، فخسرت كثيرًا من ولاياتها البلقانية والعربية، وتحولت مسألة الأقليات الدينية، والعرقية، والقومية، واللغوية، والجماعات القبلية والعشائرية، إلى منطلق لتدمير الدولة من الداخل، وقيام أنظمة من الحكم المحلي تحت السيطرة الأوربية.

كانت لمسألة الأقليات في الشرق الأوسط تسمية أخرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهي: المسألة الشرقية، وقد أطلقت الدول الكبرى آنذاك (بروسيا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا) هذه التسمية على الملل التي كان نظام الحكم العثماني يقرُّ بها، ولكن منضوية تحت حكم السلطان وسلطته المطلقة. هذه الملل هي التي أصبحت فيما بعد تُدعى أقليات، وكانت خليطًا من العرب والكرد والأرمن والشركس والسريان والمسيحيين بطوائفهم المختلفة، واليهود والمسلمين بمذاهبهم المتعددة، علاوةً بطبيعة الحال على الترك وغيرهم.. والحق أن مجموع هذه الأقليات أو الملل كان يكوّن النسيج الاجتماعي الفسيفسائي المتنوع والمتعدد، فهو خليطٌ من الأقوام والقبائل والأديان والمذاهب والأعراق والألسن.

قبل الحكم العثماني وقبل المسألة الشرقية، كان هناك ما عُرِف بعصر الدويلات حينما كان الحكام يستقلّون في مساحة جغرافية يسمونها باسم القبيلة التي ينتمون إليها، كدولة بني حمدان، ودولة بني بويه… تمامًا مثلما كانت الدول الإسلامية نفسها تتسمّى باسم جد القبيلة، كدولة بني أمية (الدولة الأموية)، ودولة بني العباس (الدولة العباسية)، والدولة الفاطمية، والدولة الأيوبية. حتى الدولة العثمانية نفسها تسمّت باسم جد القبيلة التركية عثمان.

معان سلبية وإيجابية

ومع أن الدول التي تخلو من الأقليات نادرة جدًّا، فإن مفهوم الأقليات في بلادنا بات يحتمل كثيرًا من المعاني السلبية والإيجابية، في ظل مشروعات تفكيك الأرض والهوية والشعب، إذ تصبح هويات الأقليات من دون هوية جامعة، ويطغى فيها الخاص دومًا على العام: إذا كانت الهوية الجامعة هي الوطن يصبح المواطنون جميعًا أكثرية مطلقة، ولاؤهم للوطن، من دون أن ينتفي وجود أقليات ذات انتماءات ثقافية مختلفة؛ أما إذا انتفت الهوية الجامعة انفتح باب هويات الأقليات على مصراعيه، وانتفى الولاء للوطن الجامع، واستأثر الانتماء الثقافي وحده بهذا الولاء. فأسوأ ما في الكلام على الأقليات في العالم العربي هو السعي إلى إلباس هذه الأقليات لبوسًا سياسيًّا يؤدي إلى إقامة كيانات سياسية بعدد الكيانات الثقافية، وتذرير العالم العربي إلى أقصى حدّ؛ وأفضل ما في الكلام على أقليات العالم العربي هو إحقاق حقوقها الثقافية في إطار وحدة سياسية جامعة، إذ يذهب كثير من الدراسات إلى أن الغالبية العظمى من سكان الوطن العربي (80 %) يتحدثون اللغة العربية كلغة أصلية، ويدينون بالإسلام، وينتمون سلاليًّا إلى العنصر السامي الحامي، وأن الأقليات الإثنية في المجتمع العربي تختلف عن الأغلبية في أحد المتغيرات الأربعة الآتية: اللغة، والدين، والعرق، والعادات والتقاليد والسلوك، أو ما يُعرَف في علم أنثروبولوجيا الثقافة بالـعقلية. السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في سياق الكلام على حقوق الأقليات هو: ماذا عن حقوق الأكثرية؟

ومع أن الدول التي تخلو من الأقليات نادرة جدًّا، فإن مفهوم الأقليات في بلادنا بات يحتمل كثيرًا من المعاني السلبية والإيجابية، في ظل مشروعات تفكيك الأرض والهوية والشعب، إذ تصبح هويات الأقليات من دون هوية جامعة، ويطغى فيها الخاص دومًا على العام: إذا كانت الهوية الجامعة هي الوطن يصبح المواطنون جميعًا أكثرية مطلقة، ولاؤهم للوطن، من دون أن ينتفي وجود أقليات ذات انتماءات ثقافية مختلفة؛ أما إذا انتفت الهوية الجامعة انفتح باب هويات الأقليات على مصراعيه، وانتفى الولاء للوطن الجامع، واستأثر الانتماء الثقافي وحده بهذا الولاء. فأسوأ ما في الكلام على الأقليات في العالم العربي هو السعي إلى إلباس هذه الأقليات لبوسًا سياسيًّا يؤدي إلى إقامة كيانات سياسية بعدد الكيانات الثقافية، وتذرير العالم العربي إلى أقصى حدّ؛ وأفضل ما في الكلام على أقليات العالم العربي هو إحقاق حقوقها الثقافية في إطار وحدة سياسية جامعة، إذ يذهب كثير من الدراسات إلى أن الغالبية العظمى من سكان الوطن العربي (80 %) يتحدثون اللغة العربية كلغة أصلية، ويدينون بالإسلام، وينتمون سلاليًّا إلى العنصر السامي الحامي، وأن الأقليات الإثنية في المجتمع العربي تختلف عن الأغلبية في أحد المتغيرات الأربعة الآتية: اللغة، والدين، والعرق، والعادات والتقاليد والسلوك، أو ما يُعرَف في علم أنثروبولوجيا الثقافة بالـعقلية. السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في سياق الكلام على حقوق الأقليات هو: ماذا عن حقوق الأكثرية؟

كانت للدين في منطقة الشرق الأوسط أهمية فائقة في الحضارات المختلفة التي سادتها. وهناك أديان ومذاهب في هذه المنطقة غير متحدرة من الأديان التوحيدية الثلاثة، بل هي من أديان أخرى. فمن المهم إذًا من الناحية التاريخية والثقافية النظر إلى هذه المنطقة على أنها ملتقى الديانات، والبوتقة التي انصهرت فيها الانتماءات الدينية والعرقية المختلفة بين آسيا وإفريقيا وأوربا. فإذا اعتمدنا الدين معيارًا وجدنا أن هناك وثنيين ومسلمين ومسيحيين ويهودًا ومجوسًا، وصابئة وأزيديين وعبدَة الشيطان.. وإذا اعتمدنا المذاهب الدينية معيارًا وجدنا مسيحيين عربًا (روم كاثوليك، وروم أرثوذكس، وموارنة، وأقباطًا، وبروتستانت، وإنجيليين، وفرنسيسكان، ومريميين)، ومسيحيين غير عرب (أشوريين، وسريان، وكلدان) وسنّة (مالكية، وشافعية، وحنفية، وحنبلية) وشيعة (جعفرية وإثني عشرية، وسبعية، وعلويين، ودروزًا، وإسماعيليين، وأباضيين، وزيديين) وفرقًا مختلفة داخل هذه المذاهب. وإذا اعتمدنا الأعراق واللغات تحصلت لدينا الأقليات الآتية والموزعة على مختلف المجتمعات العربية: كرد، وفرس، وترك، وتركمان، وشركس، وشيشان، وهنود، وبلوش، وأفغان، ويونان، وأرمن، وبربر، أو أمازيغ (وفيهم شاوية، وقبائلية، وشلوح، ومزابيون) وغجر، ونور، وطوارق، ونوبيون بجا (ومنهم البشارية) وسيويون، وهوسا، وقبائل صحراوية، وقبائل نهرية وشبه نهرية، وبدو، ورُحَّل، وبانتو، وأفارقة وزنج، ومولّدون (في موريتانيا) أحباش، وباكستانيون، وفيلبينيون.

فإذا كان الوطن العربي موطن الأقليات لأنه مهد الحضارات القديمة، وقلب العالمين المسيحي والإسلامي، فإن مسألة الأقليات ليست عربية فقط، بل هي ظاهرة عالمية؛ فمع ظهور أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير في النصف الثاني من القرن العشرين أصبح من الصعب إنكار حق الأقليات العرقية أو الدينية في المساواة. في القرن الماضي كانت عملية التخلي عن هوية الأقلية لصالح هوية الأغلبية أمرًا شائعًا، لكن الأقليات ترفض اليوم التخلي عن هويتها الثقافية، ولا سيّما تلك الناشئة عن الهجرة، سواء كانت طواعية بدوافع اقتصادية أو اجتماعية، مثل هجرة الأتراك للعمل في ألمانيا، وهجرة الهنود والباكستانيين وغيرهم إلى دول الخليج العربي، وهجرة أبناء مستعمرات آسيوية وإفريقية سابقة إلى بلدان الاستعمار السابقة (المملكة المتحدة، وفرنسا وهولندا)، أم كانت قسرية (تهجير)، حين يُطرد سكان من ديارهم بالقوة إلى مكان آخر يصبحون فيه أقلية، مثل تهجير الأرمن من شرقي الأناضول، والشركس من القفقاس الشمالي، والمسلمين من مينمار (بورما) إلى بنغلادش، والمسيحيين إلى تايلاند. وهناك أيضًا الأقليات الناشئة عن الغزو والاحتلال والاستعمار الاستيطاني، كالغزو الاستيطاني الصهيوني لفلسطين؛ إذ كان اليهود أقلية بين العرب، الذين تحولوا بعد قيام الكيان الصهيوني إلى أقلية في بحر المستوطنين الصهاينة. كما تحوّل سكان أميركا الأصليون من أكثرية مطلقة إلى أقلية تكاد تنقرض بعدما احتل الأوربيون أرضهم، وأبادوا معظمهم. والولايات المتحدة نفسها هي خليط من الأقليات، ففيها ممثلون لجميع أعراق العالم تقريبًا. كما تضم أجناسًا وفئات مختلفة الهويات الإثنية. وفيها أكثر من 250 طائفة دينية مذهبية مسيحية إضافة إلى الأقلية اليهودية (1٫8 %) والإسلامية، والسيخية، والبهائية، والبوذية، وغيرها. وتعد مسألة التمييز العرقي بين البيض الأوربيين والسود والأفارقة والمكسيكيين من أهم المشكلات في الولايات المتحدة. كذلك تضم الصين 55 أقلية قومية، علاوةً على الأقليات الدينية كالبوذية والكونفوشية والطاوية واللامية – التبتية، والمسيحية والإسلامية. كما يضم الاتحاد الروسي أقليات قومية عرقية يصل عددها إلى أكثر من 128 أقلية كالتتار والأوكرانيين والتشوفاش والبشكير والروس البيض والموردوف والألمان، ومن الداغستان والشيشان والأوسيت والأديغة والشركس. وفي تركيا أقليات عرقية تصل نسبتها إلى أكثر من 30 % من السكان. وفي المملكة المتحدة وكذلك في فرنسا، أقليات أوربية وأخرى وافدة من مستعمراتهما السابقة، كالعرب والهنود والأتراك وغيرهم، إضافة إلى عشرات الطوائف المذهبية والعرقية الأخرى. وقد حصل الويلزيون والأسكتلنديون على حكم ذاتي، وأصبحت لهم برلماناتهم الخاصة بهم. وتواجه فرنسا ضغوطًا لمنح البريتانيين والكورسيكيين حقوقهم الثقافية. كذلك يطلق الكاتالونيون في إسبانيا اسم الدولة على إقليم كاتالونيا. وفي تركيا أقليات تصل نسبتها إلى أكثر من 30% من السكان.

حق اختلاف البشر

فإذا كان هذا الاختلاف بين الجماعات طبيعيًّا، فمن الطبيعي إذًا أن يكون الاعتراف بحق اختلاف البشر طبيعيًّا أيضًا، ولذا فإن الدساتير والقوانين تُقِرُّ هذا الحق في أول سلّم الإنسان. وهذا ما يجعل التعايش ممكنًا، بل سببًا للرقي والتحضر والتقدم، بالتفاعل بين الجماعات البشرية، وتبادل خبراتها، خلافًا لما هو قائم بين جماعات الحيوان من صراع وتوحش وتنابذ. والحضارات الإنسانية هي بالضبط ثمرة هذا التعايش والتلاقح الفكري الذي تُسهِم فيه جميع الجماعات والشعوب والأقوام على مرّ تاريخ التعايش فيما بينها. وبمقدار نجاح إدارة الاختلاف بين الأقوام والشعوب يُقاس مدى الرقي الإنساني وتطوّر الأمم؛ فالصراع بين الأقوام المختلفة هو موروث عصور بائدة من الاجتماع البشري.

وإذا كانت الأمم المتحدة هي الشكل الذي تصبو إليه في طريق تقدمها الحضاري، فإن الأمم المتحدة ما زالت دون المستوى الذي تطمح إليه الإنسانية، وهو أعلى سقف جامع، وتوجد دونه سقوف جامعة أخرى، كسقف الاتحاد الأوربي الذي صنع هوية مشتركة لأوطان خاضت فيما بينها أعتى وأعنف حربين متتاليتين في النصف الأول من القرن الماضي، ثم انضوت تحت هوية واحدة. ويسعى أقوام آخرون في أماكن من العالم إلى خوض التجربة نفسها في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الروسي والاتحاد الأميركي. ودون هذا السقف هوية أخرى جامعة هي الهوية الوطنية التي تعترف لجميع مواطنيها بحق المعتقد الديني وبحق التعبير والانتماء، شريطة أن يبقى الولاء لهذه الانتماءات دون الولاء للهوية الجامعة، وأن يبقى الالتزام بواجباتها تحت سقف الالتزام بالقانون الجامع.

في الأوطان الاتحادية أو الوحدوية ذات السقف العالي في هويتها الجامعة التي توزّع على جميع المنضوين تحتها حقوقًا متساوية وواجبات متساوية، تنضوي هويات أخرى كثيرة جماعية وفردية، لا تخرج على الهوية الجامعة، ولا يكون لها أي تأثير سلبي فيها، ما دام الجميع متساوين في الخضوع لقانون واحد، يرعى حقوقهم وواجباتهم جميعًا، ويصونها من دون تمييز. هذا القانون يتصف بصفات هي خلاصة الفلسفات السياسية التي نمت وتطورت منذ عصر الأنوار الأوربي، وتلخّصت في تسميات تستحق الشرح والتفسير: المواطنة والعلمانية والديمقراطية؛ فهذه جميعًا تهدف إلى صون الهوية الجامعة، وعدم السماح للهويات المتنوعة التي تنضوي تحتها بأن تخرج على القانون الذي يرعاها. والخروج على هذا القانون الوطني الجامع لجميع الهويات يُفضي إلى تمزّق الوطن الجامع، وإلى ما بات يسمّى بالبلقنة أو باللبننة بالنظر إلى ما حدث في البلقان من صراعات أدّت إلى تقسيمها إلى دول تبعًا للانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية، وكذلك بالنظر إلى الانقسامات الطائفية والمذهبية التي حصلت في لبنان في أثناء الحرب الأهلية من دون أن تؤدي إلى تقسيمه.

مشروعان سياسيان في المنطقة العربية

في بداية القرن العشرين سار مشروعان سياسيان في المنطقة العربية جنبًا إلى جنب، وكل منهما نقيض الآخر: مشروع كيان سياسي للأقلية اليهودية، ومشروع الكيان السياسي للأكثرية العربية. ومعلومٌ كيف دُعم المشروع الأول وأُخفق المشروع الثاني من الدول الظافرة في الحربين العالميتين بعد دحر الدولة العثمانية عن سائر المنطقة العربية. فالأقلية اليهودية التي أقامت كيانًا سياسيًّا لها في إسرائيل هيمنت، إلى هذا الحدّ أو ذاك، على المنطقة العربية عسكريًّا ودبلوماسيًّا. إذ لم يُنشئ انتصار المشروع القومي اليهودي وتحقيق وعد بلفور دولةََ إسرائيل فقط في المنطقة العربية؛ بل رسم أيضًا لهذه المنطقة ترسيمات وحدودًا ودولًا عربية بموجب اتفاقيات بين الحليفين الظافرَين، كان أبرزها الاتفاقية المعروفة باسم سايكس بيكو التي استبدلت بتسمية المنطقة بالمنطقة العربية تسمية أخرى هي منطقة الشرق الأوسط التي سادت في الأدبيات السياسية والإستراتيجية الدولية. وثمة فارق كبير بين النظر إلى الأقليات من زاوية الشرق الأوسط، والنظر إليها من زاوية المنطقة العربية؛ ذلك أن كلا المنظورين ينطوي على منطلقات وأهداف مختلفة: فالمنظور الأول يعد الأقلية اليهودية في الشرق الأوسط صاحبة حق في إقامة دولة تهيمن على المنطقة العربية لتحوّلها إلى دويلات أقوام وجماعات. أما المنظور الثاني فيعدها جزءًا من نسيج المنطقة يتساوى مع أجزائه ومكوّناته الأخرى تحت سقف هوية عروبية جامعة وسيادية تعترف لها بحقوقها الثقافية، وفق القوانين الدولية، فالمشروع العروبي علماني الوجهة خلافًا للمشروع الصهيوني الذي ينبذ خارج النسيج الاجتماعي والوطني كل الانتماءات الثقافية الأخرى المغايرة للانتماء الديني اليهودي. كذلك، فإن منظور داعش يحل محل القانون الوطني الجامع قانون فئة أو فرقة تضعه لنفسها بنفسها، وتسعى إلى فرضه على الجميع، ويصبح كل ما عداها من فئات وجماعات أقليات تستحق الاضطهاد لأنها لا تخضع لقانونها. أقليات الشرق الأوسط هي مشروعات دويلات، وأقليات المنطقة العربية نسيج اجتماعي تعددي وحضاري. ولو أن النجاح كان حليف المشروع القومي العربي في بداية انطلاقته عندما انحلّت الدولة العثمانية وتفككت أمام انتصار الحلفاء، لما رأى المنظور الثاني النور، ولما ظهر إلى الوجود؛ غير أن انتصار فرنسا وبريطانيا، وانتصار مشروعاتهما الاستعمارية والتقسيمية للمنطقة العربية، أخرج إلى حيّز الوجود والتداول تقسيمًا جيوبوليتيكيًّا جديدًا تسمية الشرق الأوسط لطمس التسمية العربية للمنطقة، والحيلولة دون انبعاث أملٍ بمشروع عربي قومي أو وحدوي أو ما شابه.

قد يكون تصنيف النسيج الاجتماعي في أقليات وجماعات ثقافية من باب الفرز والتقسيم في مجتمع متعدد ثقافيًّا بغية إنشاء كيانات سياسية لكل مكوّن من مكوّناته الثقافية، وقد يكون من باب الضم والتوحيد في سياق الاعتراف بفضيلة التعددية الثقافية في إطار الوحدة السياسية التي تضمّها جميعًا. فالتعدد الثقافي في إطار وحدة سياسية جامعة هو موضع إشادة وتقدير؛ إذ تتغنّى به مجتمعات متقدمة في العالم كالمجتمع الفرنسي، أنموذج صهر الأقليات وذوبانها (integration) في ثقافة المجتمع الفرنسي، والمجتمع الأميركي أنموذج التعايش بين الكتل الثقافية المختلفة (multing pot) في إطار وحدة أميركية جامعة. فأين يصبح التغني بالتعدد الثقافي في المنطقة العربية إذا شاء الشروع السياسي العروبي أن يضم جميع أقلياته الثقافية ضمن مشروع سياسي توحيدي جامع؟

نحو مجتمع يرفض التقسيم العمودي لأطيافه قراءة في كتاب المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات لبرهان غليون

مهدي حميش – كاتب مغربي

برهان غليون

يعيد المفكر برهان غليون في كتابه «المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» (الذي كان قد نشر عام 1979م عن دار الطليعة، في نسخة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) قراءة الواقع الطائفي، وكيف كانت وما زالت مسألة التطاحن الطائفي بما تفرزها من تفاعلات، تؤثر سلبًا في لحمة المجتمعات وخصوصًا العربية أو القريبة من العربية، بما في ذلك ما تعانيه الأقليات فيها، بدءًا من مشكلات كعنصرية مصطلح «أقلية»، ومرورًا وختامًا بعدد من الجزئيات التي قد لا تغادر إشراك فئة «الأقلية» في سلطة الدولة، وكذلك تذويبها ثقافيًّا وفكريًّا في إطار «الأغلبية».

يرى المؤلف أن مشكلة الأقليات في المنطقة العربية لا تقتصر فقط على كون هذه الأقليات دينية فقط؛ لأن المشكلة تمتد إلى الأقليات الأقوامية كذلك، بل تزداد سُوءًا عندما تصبح هذه الأقليات دينية وأقوامية وثقافية في الوقت نفسه، وهو ما يدفع بتلك الأقليات إلى مسألة «تأكيد الذاتية»، وهو ما يدفع أيضًا ببعض هذه الأقليات التي استطاعت توثيق تمايزها الذاتي، إلى الانصهار في الجماعة الكبرى، والأرمن والشركس هنا أصدق مثال.

لكن في المقابل، وعندما تفشل جماعة أقلية في تثبيت تمايزها الذاتي، فإن القضية قد تنحرف إلى قضية قومية يصعب معها التحكم في المشكل، الذي ينهل في الغالب من نظرية القومية التي أفرزتها الحالة الأوربية في القرنين الثامن العشر والتاسع عشر.

يستعرض غليون في الفصل الأول من كتابه المعنون بـ«الأمة: الأقلية والأغلبية» جملة من الأفكار والتحليلات المعتمدة على البحث في العمق التاريخي لمشكلة الأقليات في الوطن العربي، وينبه إلى أنه من غير الصواب الخلط بين «الأقليات الدينية» و«الأقليات الأقوامية الكبرى»، حيث يرى أن الفئة الأولى أكثر صعوبة في تناول خصوصيتها، ويستدل على ذلك بتاريخ الحروب التي نشبت في عدد من المحطات بين طوائف دينية عربية، أو حتى بين دول عربية وبعض أقاليمها، أما الفئة الثانية فتبقى مشكلاتها غالبًا حبيسة «المفهوم السائد للأمة وللقومية».

تكون أساسات المشكلة

ويستمر الباحث في عرض أساسات تكون مشكلة الأقليات وخصوصًا الدينية في الفضاء العربي، حيث يرى أن ما زاد من تفاقم الأمر لم يكن سوى «تحويل الموضوع إلى محرمات يمنع الحديث عنها»، إضافة إلى تأطيرها ومحاصرتها، حتى يتم تناولها فقط من خلال ما أسماها الكاتب «مرآة الصراع السياسي»، بعيدًا عن أي نقاش يحللها من وجهة نظر فكرية ثقافية، وهو الأمر الذي ذهب بالقضية إلى غياهب عميقة أصبح فيها الصراع محصورًا بين الحداثة والتقليد، أو بين دولة علمانية وأخرى دينية، وهو ما جعل كذلك دفاع الأقليات عن نفسها ينجرف إلى محاربة إسلامية الدول وحتى عربيتها، قبل أن تبتكر الدولة لنفسها مفهوم الدولة العلمانية، علها تنجح في نفي الذاتية عنها كما حدث لدى الأقليات، وهو ما جعل مشكلة الأقليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسألة السياسية، بعدما كانت في الأصل مسألة ذاتية، منحصرة في إنكار تمايز الجماعة الكبرى، وجماعة الأقلية.

ويستمر الباحث في عرض أساسات تكون مشكلة الأقليات وخصوصًا الدينية في الفضاء العربي، حيث يرى أن ما زاد من تفاقم الأمر لم يكن سوى «تحويل الموضوع إلى محرمات يمنع الحديث عنها»، إضافة إلى تأطيرها ومحاصرتها، حتى يتم تناولها فقط من خلال ما أسماها الكاتب «مرآة الصراع السياسي»، بعيدًا عن أي نقاش يحللها من وجهة نظر فكرية ثقافية، وهو الأمر الذي ذهب بالقضية إلى غياهب عميقة أصبح فيها الصراع محصورًا بين الحداثة والتقليد، أو بين دولة علمانية وأخرى دينية، وهو ما جعل كذلك دفاع الأقليات عن نفسها ينجرف إلى محاربة إسلامية الدول وحتى عربيتها، قبل أن تبتكر الدولة لنفسها مفهوم الدولة العلمانية، علها تنجح في نفي الذاتية عنها كما حدث لدى الأقليات، وهو ما جعل مشكلة الأقليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسألة السياسية، بعدما كانت في الأصل مسألة ذاتية، منحصرة في إنكار تمايز الجماعة الكبرى، وجماعة الأقلية.

لقد أدى هذا الأسلوب في معالجة قضية الأقليات حسب المؤلف غليون، إلى استهانة كبرى من طرف الممارسة السياسية بالذاتية الثقافية، ما جعل هذه الذاتية الثقافية قاعدة في اللعبة السياسية بين الأطراف، فصار إثبات القوة في الممارسة السياسية مبنيًّا على حفاظ المتنافسين على ذاتيتهم، وضرب الذاتية الثقافية للآخر، وهو ما جعل السياسة المحلية مبنية حسب توصيف الكاتب على «غش متبادل»، ما دفع بالأغلبية والأقلية على حد سواء إلى إنتاج ردود فعل عنيفة لحظة الإحساس بأنها قد خدعت، وهو ما يجعل الوطن الواحد الذي اختار أعضاؤه نكرانًا متبادلًا للذاتية، في مهبّ قضية قومية تهدد سلامة البلد واستقراره سياسيًّا، وكذلك وحدته التي تنعدم قيمتها فيما بعد، لتصير شكلية ليس إلا، «مضمونها تخلي الجماعة عن كل هوية قومية». وهذا الصراع هو ما يخلف اليوم حسب المؤلف استلابًا للغرب وتقديسًا لثقافته من أجل ملء الفراغ الذي يشكله الصراع الذاتي، ليصبح الجميع في الوطن الواحد متعلقًا بالثقافة الأجنبية وباللغة الأجنبية السائدة، التي أضحت لغة النخبة والدولة والإدارة.

وأمام كل ما سبق، تطفو على السطح دعوات -بحسب غليون- إلى العودة إلى الهوية القومية، لكنها لا تنجح بسبب تكوّن نظرة الرجعية والنكوص حولها داخل المجتمع، خصوصًا عندما تشعر أقليات دينية داخل المجتمع الواحد بأن العودة الكثيفة لدى الأغلبية إلى الذاتية الإسلامية الموسومة دائمًا بالسلفية، ستهدد المكتسبات العصرية العلمانية للدولة الحديثة، فتلجأ لمواجهتها بالمعتقدية العلمانوية التي تنادي بنزع الدين عن الدولة، ما يسهم في تأجج التحدي والصراع والتعصب ورفض الحوار بين أطراف المجتمع. ويضيف الكاتب تبسيطًا للفكرة، أنه حتى الأقليات الدينية التي باتت تميل لمسألة الانتصار للدولة العلمانية، باتت ترى أن هذه الأخيرة ليست دولة مساواة بين الأديان، وحتى لو كانت هناك مساواة فإنها تبقى شكلية في مضمونها، ولا تؤدي أي دور سياسي في تحديد مكانة الجماعات والأفراد اجتماعيًّا، وفي أفضل حالاتها فإنها تبقى كبديل ثقافي للذاتية الدينية أي مجرد نفي للذاتية القومية.

لقد ساهم هذا الصراع، حسب المؤلف غليون، في التمكين للإسلام المُستعاد من أن يدخل الحلبة السياسية العصرية كمقاتل من أجل الديمقراطية والمساواة الغائبة عن نموذج الدولة العلمانية، وهو ما ساهم بالتالي بزيادة تعقيد الوضع، خصوصًا عندما يظهر هناك توافق بين سعي الأقليات لدعم دولة علمانية، ورغبة النخبة في إبعاد الجمهور عن السياسة والسلطة، وهو ما تتهم فيه الأغلبية الدينية داخل الوطن الأقلياتِ بالتحالف مع الخارج أو مع السلطة العصرية المحلية.

يستعرض غليون أيضًا في كتابه مفهومًا آخر عن الأقلية، وهو ذلك الذي يتأثر وينتج من التوسع الاقتصادي والثقافي للنظام الاجتماعي، ويعتمد بالأساس في تشكله على الاقتراب التدريجي نحو نموذج حياة واحدة لدى مختلف الجماعات، أقليات وأغلبيات، حيث مع بدء فقدانها لتاريخيتها وتضامناتها الذاتية، تنشأ هناك عملية إعادة تقسيم المجتمع تقسيمًا أفقيًّا يجعل المطالب تتركز حول تعديل الفروقات الاجتماعية وتعميم النموذج السائد لدى الطبقة العليا، بخلاف ما كانت عليه المطالب الثقافية الذاتية، التي هي تقسيمات عمودية تأخذ صيغ صراعات عصبوية طائفية أو إقليمية أو أجناسية، ما يساهم بالتالي في تأسيس نظام مستقر يسمح ببداية الاندماج الاجتماعي الموسع داخل الوطن الواحد.

مشكلة الأغلبية

لا يخفي برهان غليون في كتابه أن مشكلة الأقليات في درجة أولى، مشكلة متعلقة بالأغلبية قبل أن تكون مشكلة لدى الأقليات نفسها، من أجل تحقيق ذاتيتها وتمايزها؛ لأن هذا المطلب لدى الأقليات هو طموح تاريخي ومنطقي بالنهاية، غير أنه بالمقابل وعندما تصبح تلك الأقلية «قناة للسلطة»، فإن الأغلبية تتجه لرفض تلك الجماعة وتمايزها بدواعي النتائج السياسية التي تفرزها الأقلية، متهمة إياها بالتحالف مع الخارج للإطاحة بالأغلبية.

يرى المؤلف أن أهم الحلول التي يمكنها أن تحل مشكلة الأقليات في الوطن العربي، لا تغادر مسألة التخلي عن الاعتقاد السائد الذي يرجع الطائفية إلى التمايز الثقافي أو الديني في المجتمع؛ لأن هذا التمايز حسب غليون، والذي يوجد في كل بلد، لو حسن توظيفه إيجابيًّا صار أساسًا للغنى الثقافي والانصهار، بخلاف لو أُخذ بمنظور ذاتي منفصل، فسيصبح معول هدم ينخر المجتمعات بدافع الانتصار الشخصي لذاتية الطائفة، وهويتها القومية المنفصلة عن الأخرى.

الأقليات خارج العلمانية والدين

يوصي برهان غليون في كتابه أيضًا، بعدم الانصياع وراء فكرة ضرورة سير كل مجتمعاتنا في الطريق التي سارت عليها المجتمعات الغربية، لإنهاء مشكلة الانقسام الطائفي والأقليات؛ لأن الاعتقاد بأن هناك خطًّا واحدًا للتاريخ يسير بالجماعات من العبودية إلى الإقطاع إلى الرأسمالية إلى العقلانية إلى الحرية وإلى الديمقراطية والحرية، سيأخذنا إلى الفشل في الوصول إلى إجماع قومي وإلى وحدة قومية من أي نوع كانت. ويضيف غليون، أنه لا يمكن البحث عن حل للنزاعات الطائفية في الدعوة العلمانية التي تدعو للمساواة، أو في الدعوة الدينية التي تؤكد التسامح، ولا حتى في القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات؛ لأن كل هذه الوصفات استعملت وما زالت من دون نتائج مبهرة، وذلك لأن القضية ببساطة ليست متجسدة لا في دعوة ولا في قضية أيديولوجية شكلية، إنما هي قضية سلطة متجسدة في علاقة الأفراد بالدولة، أضف إلى ذلك أن الواقع يفرض اليوم على المفكر العربي أن يجهد في سبيل توضيح الأفكار والمفاهيم، وفي نقد الممارسات السائدة، حتى يزول التشويش الذهني الذي يمنع فهم حقيقة الخلاف وجوهره، ويعيق بذلك إمكانية الوصول إلى إجماع سياسي يتجاوز الخلافات المذهبية من دون أن يلغيها.

الأقليات في مصر.. التجانس التاريخي تحول إلى فتنة

الفيصل – القاهرة

تبدو مصر للوهلة الأولى بلدًا خاليًا من الأقليات، فالتجانس التاريخي الذي عاشه الجميع في ظل دول مركزية متعاقبة جعلهم ينتمون إلى المكان أكثر من انتمائهم إلى الدين أو العرق، لكن مع توالي سنوات الضعف، وظهور الاستعمار أخذت الفتنة تطل برأسها، سواء بين أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية، أو أغلبية سنية وأقلية شيعية، وتسارع الجميع في الإعلان عن كونه أقلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في ظل سعي القوى الغربية لتفتيت المنطقة على أسس دينية وعرقية، وتشجيع الخلافات الطائفية والإثنية، حتى إنه بات من الممكن القول: إن مصر بها نوعان من الأقلية؛ الأول ديني، والثاني عرقي.

أولًا- أقليات دينية

1- الأقباط

حسين علي النوري

يعرف المسيحيون المصريون باسم الأقباط، وهم أصحاب المذهب الأرثوذكسي، وهو أقدم المذاهب المسيحية، تعود نشأته إلى الخلاف اللاهوتي القديم حول طبيعة المسيح؛ إذ قالت كنيسة الإسكندرية بالطبيعة الواحدة، وقالت الكنيسة النسطورية وكنيسة روما بالطبيعتين، وقد تحمل الأقباط المصريون ضريبة هذا الخلاف لسنوات طويلة، إذ عانوا اضطهاد الأباطرة الرومان لهم بسبب خلافهم المذهبي معهم، ولم تنته معاناتهم إلا بمجيء الفتح العربي، لكن حسب رؤى الأقباط فإنهم قد عانوا في ظل هذا الفتح، حتى قامت أشهر ثورة للأقباط في عهد المأمون وهي ثورة البشموريين في مصر، التي انتهت بالسحق التامّ، ومنذ هذا التاريخ والوجود المسيحي في حالة تناقص نظرًا لدخول أغلب أبنائه في الإسلام.

ويعتقد الأقباط أنهم أصحاب مصر، وأهلها، وأن الوجود الإسلامي وافد عليهم، ويذهب بعضهم إلى الاعتقاد أنه نوع من الاحتلال وليس الفتح، ورغم أن الإحساس بفكرة الأقلية لم يكن موجودًا لدى الأقباط فإن الاحتلال البريطاني لعب على شطر الأمة إلى نصفين، فرفعت ثورة 1919م لأول مرة شعار يحيا الهلال مع الصليب، وهو ما لم يكن موجودًا لا في ثورتي القاهرة أثناء مقاومة الاحتلال الفرنسي، ولا في ثورة عرابي، وقد تزايدت الهوة مع زواج الأميرة فريال شقيقة الملك فاروق من رجل قبطي يدعى رياض غالي، ومع صعود التيارات الدينية في السبعينيات شهدت مصر عددًا من حوادث الفتنة، كان أشهرها حادث الدرب الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس أنور السادات في خطاب شهير، ومع ضعف الدولة تحولت الكنيسة إلى الحضن الواسع للأقباط، وحدث الصدام الشهير بين السادات والأنبا شنودة، ورغم هدوء الأمور عقب رحيل السادات فإن التيارات السلفية أخذت في التزايد، فطالب بعضها بأن يدفع الأقباط الجزية، وقد ظهر ما يعرف بأقباط المهجر كلوبي في المجتمع الخارجي يمارس ضغوطه لصالح الأقباط في الداخل، لكن دستور 2014م أقرّ للمسيحيين بحقوقهم الكاملة، كما صدر مؤخرًا قانون دور العبادة الجديد الذي منحهم الحق في بناء كنائس جديدة بمقدار زيادتهم السكانية، ويقدر المسيحيون سواء أقباط أو من مذاهب أخرى بنحو ثمانية ملايين مواطن، أي أن المسيحيين في مصر يشكلون ما يقرب من 10% من المجتمع.

2- الشيعة

يعود الوجود الشيعي في مصر إلى الدولة الفاطمية التي استمرت لأكثر من قرنين من الزمان، وهي الدولة التي وضعت حجر الأساس لما يعرف الآن بالقاهرة، حيث اختطّها وبناها جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله، وقد تركت العديد من الآثار المهمة، بداية من الجامع الأزهر، ومسجد الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة زينب، وسور مجرى العيون وغيرها، وفي ظلها انتشر مذهب الشيعة الإثني عشرية، وتكاد تكون مصر كلها في ذلك الوقت شيعية، حتى جاءها صلاح الدين الأيوبي فأغلق الأزهر وطارد الشيعة ومذهبهم، ورد الدعاء للخليفة العباسي السني في بغداد، لكن بانقضاء الدولة الأيوبية جاء المماليك وأعادوا فتح الأزهر على أن يكون قبلة للجميع، وبدأ عصر التسامح مع الشيعة وغيرهم، لكن القاهرة لم تعد إلى المذهب الشيعي، وظلت على مذاهبها السنية.

لا توجد إحصائيات واضحة للوجود الشيعي في مصر، لكن أفضل التقديرات لا تذهب به إلى أبعد من 15 ألف مواطن، ينتشرون في العديد من المحافظات ولا يتمركزون في مكان واحد، ولم يكن لوجودهم حضور يذكر حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، التي اتخذ السادات موقفًا عدائيًّا منها، وفي عام 1987م رُصد تنظيم يضم العشرات من المتشيعين الذين حاولوا نشر مذهبهم في عدد من قرى الدلتا، وفي عام 1988م قُبض على أربعة عراقيين وكويتيين وبحريني ولبناني وفلسطيني وباكستاني بتهمة الدعوة للشيعة، وأُغلقت دار نشر البداية التي كانت تنشر كتبًا شيعية، ووُجهت إليها تهمة تمويل من إيران، وكذلك أُغلق فرع لدار نشر لبنانية تسمى البلاغة عام 1996م، وكُشف عن تنظيم يضم 55 عضوًا في 5 محافظات، وفي عام 2002م قُبض على تنظيم بزعامة مدرّس في محافظة الشرقية بتهمة الدعوة للمذهب الشيعي، وبعد ثورة 25 يناير هوجم بيت لرجل شيعي كان يمارس فيه هو وأصدقاء له طقوس التطبير، وذلك من جانب جيرانه السنة. ويطالب الشيعة في السنوات الأخيرة باحترام طقوسهم، والسماح لهم بممارستها علنًا.

3- البهائيون

هم أتباع حسين علي النوري المعروف في إيران باسم بهاء الله، وقد دخل مذهبه أو طريقته البهائية إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر مع تجار السجاد الإيرانيين، ولا توجد تقديرات رسمية حول عدد البهائيين في مصر، حيث إنها تعدّ ديانة غير معترف بها من الشارع والمشرِّع المصري، فقد صدرت عام 1925م فتوى من المحكمة الشرعية بأن البهائية إلحاد، وأمر القاضي بتفريق ثلاثة بهائيين عن أزواجهم، ورغم ذلك استطاع البهائيون أن يؤسسوا عددًا من المحافل والمراكز الخاصة بهم، وهو ما استدعى صدور قرار جمهوري عام 1960م بإغلاق محافلهم، وذلك بعد دعوى اتهمت عددًا من البهائيين بنشر دعوتهم في مصر، منذ ذلك التاريخ والبهائية تكاد تكون جماعة سرية لا يسمع بها الكثيرون، لكن مع ثورة 25 يناير ظهر العديد من المدافعين عن حرية العقيدة، مطالبين بإثبات البهائية في خانة الديانة، أو رفع خانة الديانة من بطاقة الهوية للجميع، وهو ما رفضته المحكمة، لكنها أقرت بأنه يحق للشخص البهائي أن يضع شرطة (-) أمام خانة الديانة، لكن الأزهر ما زال رافضًا للبهائية، ويرى أنها خروج على الملة، رغم أن لجنة صياغة الدستور عام 2013م قدمت دعوة رسمية لوفد من البهائيين مستمعة إلى مطالبهم الدستورية.

ثانيًا- أقليات عرقية

1- النوبة

النوبيون هم مجموعة من القبائل التي تسكن في شمال السودان وجنوب مصر، وقد كانت لهم حضارة عريقة عرفت بالحضارة النوبية الكوشية، وكانت في ثلاث ممالك هي: نبتة، وكرمة، ومروى. ويتحدث النوبيون اللغة النوبية، وهي تنقسم إلى قسمين أساسيين؛ الكنزية والفاديجية، وتتفرع إلى خمس لهجات أو أكثر في مناطق مختلفة ما بين مصر والسودان. ويتحدث السكان الحاليون بجانب اللغة النوبية اللغة العربية بطلاقة مع لغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية والإيطالية بحكم اختلاطهم بالسائحين والزوار الأجانب.

يتوازى وجود النوبي مع الوجود المصري القديم، حيث عصر الفراعنة، هذا الذي تذهب بعض الدراسات إلى أن عددًا من ملوكه كانوا نوبيين، نظرًا لتطابق البشرة السمراء والملامح الزنجية والشعر والأنف مع الملامح النوبية، ويتحدث أبناء الشمال منهم الكنزية، على حين يتحدث أبناء الجنوب الفاديجا.

وحتى بداية القرن العشرين لم تكن هناك إشكالية خاصة بالنوبيين، فقد كانوا جزءًا من نسيج المجتمع الذي ضم الدولتين السودانية والمصرية تحت تاج واحد، لكن حين فكرت مصر في بناء خزان أسوان عام 1933م ظهرت المشكلة؛ إذ إن المياه التي حجزها الخزان خلفه جاءت على حساب القرى النوبية، لكن الأمر لم يكن بقوة ما حدث بعد بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي، ورغم أن الدولة المصرية طالبت النوبيين بالخروج من أرضهم، وقامت بتجهيز أماكن لإقامتهم في أسوان، فإن بعضهم رفض الخروج، وفضل أن يصعد إلى أعالي الجبال على أمل انحسار الفيضان، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم انتقلوا جميعًا إلى قرى في الشمال، وبعضهم تفرق في مدن وبلدان كثيرة. ومن النوبة رموز مهمة في الفنون والآداب، من بينها المطرب الشهير محمد منير الملقب بالملك، والكاتب الكبير محمد خليل قاسم صاحب رواية «الشمندورة»، وغيرهما.

وفي نهايات عصر مبارك غازلت الضغوط الخارجية بعض أبناء النوبة كي يطالبوا بالعودة إلى أرضهم القديمة، بدعوى أنهم حضارة منفصلة، لها أرض ولغة وتاريخ منفصل، وذهب بعضهم إلى المطالبة بتكوين وطن منفصل، وهو ما تعاملت معه الحكومة المصرية بحزم، فمثلما سمحت بوجود تمثيل نوبي جيد في الثقافة والفن، فإنها لم تسمح بهذا التمثيل السياسي، وما زالت حتى الآن بعض الأصوات تطالب بحق العودة إلى الديار التي خرجوا منها؛ بسبب تعلية خزان أسوان أو بناء السد العالي.

2- الأمازيغ

لم يكن المصريون يعرفون أن في بلادهم أمازيغ، وكانوا ينظرون طيلة الوقت إليهم بوصفهم عربًا أو بدوًا، لكن مع الصحوة التي قام بها الأمازيغ في بلدان المغرب العربي، وظهور الحركات المطالبة بالانفصال عن البلدان القديمة سواء في المغرب أو الجزائر أو ليبيا، فقد أثر ذلك في المجموعات القليلة المقيمة في مصر، وبخاصة في منطقة واحة سيوة، حيث تعد الامتداد الطبيعي للأمازيغ المقيمين في الصحراء الليبية، والأمازيغ لا ينفصلون عن الكيان المصري، مثلهم مثل النوبة، فعمق التاريخ جامع بين العناصر المقيمة على الأرض في هذا المكان، ويرجع بعض الأمازيع تقويمهم إلى اليوم الذي دخل فيه ملكهم شيشنق أرض مصر واعتلى عرشها، ويقدر تعداد الأمازيغ المقيمين في سيوة وما حولها بنحو 25 ألفًا، لكن ذلك لا ينفي وجود أمازيغ انتشروا في جنوب البلاد وشمالها بحكم الهجرات الداخلية بحثًا عن الرزق، وفي مصر كيانان يهتمان بالشأن الأمازيغي، هما: «الشبكة المصرية من أجل الأمازيغ»، ومركز «ميزران للثقافات المحلية»، أسستهما الناشطة أماني الوشاحي، وهي مستشار رئيس منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي. وقد استمعت إليها لجنة إعداد الدستور عام 2013م؛ إذ طالبت بتعيين عضو في مجلس النواب عن الأمازيغ وثقافتهم.

3- الغجر

ليس معروفًا على وجه التحديد تاريخ ارتباط الغجر بمصر، رغم أن بعض المراجع ترجع وجود الغجر في مصر إلى ما بين عامي 1546 و1549م، على حين ربطتهم مصادر أخرى بقصة جساس والزير سالم؛ إذ ذهبت إلى أنهم عرب جساس الذين لقوا الهزيمة على يد الزير سالم، فتفرقوا في البلاد وأقاموا على هوامش المدن والقرى… وقد اعتاد الناس على اتهامهم بالسرقة وتسميتهم بالنَّوَر، وهم يقيمون في أماكن متواضعة، مع أغنامهم وماشيتهم، ويحتكمون إلى مجلس يسمى بمجلس المغارمة، وهو مكون من كبير يعاونه ثلاثة من رجاله، ولا يتزوجون من الغرباء، وأغلب أغنياتهم تدور عن الذين عشقوا من الغجر ولم يتزوجوهن، وتعد المرأة هي العائل الأول للأسرة؛ لذا فمهرها غالٍ، وتقام الأفراح حين تولد أنثى في بيت غجري، ويعد لون الشعر الأصفر من علامات الجمال لديهم؛ لذا فأغلبهن تقمن بصبغه، ويتركز وجود الغجر في بعض المناطق مثل: حي غبريال بالإسكندرية، وقرى طهواي بالدقهلية، وكفر الغجر بالشرقية، وحوش الغجر بسور مجرى العيون، وقرى سنباط والمقطم وأبو النمرس ومنشية ناصر، ويقيم في الدقهلية وحدها نحو أربعة آلاف غجري، وفي قرية العصيا بطلخا نحو 1500 غجري، وفي المنصورة نحو 500 غجري، إلا أنه لا يوجد تعداد واضح وشامل للغجر المقيمين في مصر حتى الآن، ربما لترحالهم الدائم، وربما لأنهم ينكرون هويتهم ولا يرغبون في إثباتها، وهم في العموم ليست لهم أية مطالب سياسية، ولا يشكلون مأزقًا للدولة ولا للمجتمع المصري.

لم يبتعد كثيرًا مسلسل «حارة اليهود» عن الواقع في إظهاره اليهود جزءًا من المجتمع المصري، وأن ثمة علاقات طيبة كانت تجمع أبناء الديانات الثلاث في مصر؛ فاليهود كانوا جزءًا من نسيج الواقع الاجتماعي، حتى أنهم لم يكونوا متمركزين في مكان بعينه كي نتحدث عن ثقافة الجيتو، ولم يحدث ارتباك في هذا النسيج إلا مع ظهور الصهيونية، ووقوع نكبة 1948م. وهو ما سعى المسلسل الذي عرض مؤخرًا للتعبير عنه، وقد لاقى قبولًا واسعًا لدى الأوساط الشعبية، ربما لشهرة اسم «حارة اليهود»، وربما لنعومة الأحداث وجماليات التصوير، لكن النخب لم تستطع قبوله، فقد وصفه ألبير أريه (يهودي مصري) في حوار معه بأنه مسلسل للاستهلاك الإعلامي، ووصفه المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم بأنه مجرد تأليف من الخيال. وبعيدًا عما أثاره المسلسل من جدل فإن اليهود في مصر يكادون ينقرضون، فحسبما قالت رئيسة الجالية ماجدة هارون: إنهم لا يستطيعون إقامة الصلوات في المعبد، لأن الصلاة تحتاج إلى عشرة رجال على الأقل، وكل اليهود المصريين الآن عشرون سيدة، فما الذي حدث؟

يرى قاسم عبده قاسم أن الهجرات التي حدثت في القرن الثالث عشر سواء من المشرق العربي بسبب الغزو المغولي، أو المغرب العربي بسبب سقوط الأندلس، زاد من هجرات اليهود إلى مصر، وبعدما كان تعدادهم لا يصل إلى عشرة آلاف أصبح عشرين ألفًا مع بداية الدولة المملوكية، وقال: إن المصادر التاريخية حددت تعداد اليهود قبل الإسلام في مصر بنحو 70 ألفًا، لكن هذا الرقم تناقص بعد الإسلام في ظل عصر الولاة ودولتي طولون والإخشيد حتى وصل إلى 1% من تعداد السكان، وذلك إما للدخول في الإسلام، أو للهجرة إلى عواصم الخلافة سواء في دمشق أو بغداد أو حتى الأندلس، ولا توجد إحصائيات واضحة لهذه الحقبة حتى مجيء الدولة الفاطمية، حيث نشطت فيها التجارة بشكل ملحوظ، فضلًا عن كونها صارت عاصمة خلافة جديدة، وهذا رفع التعداد إلى نحو مئة ألف يهودي، وقد ذكر المقريزي أن القاهرة في أيامه كان بها خمسة معابد، اثنان لطائفة الربانيين، واثنان للقرائين، وواحد لطائفة السامرة، وذهب قاسم إلى أن الأسرة اليهودية لم تكن تزيد على أربعة أبناء، وأن عامل الهجرات كان المؤثر الأول في زيادة تعداد اليهود أو قلته، فضلًا عما كان يقع على المصريين جميعًا من أوبئة ومجاعات.

في العصر الحديث

كانت الثلاثينيات والأربعينيات هي مرحلة الازدهار للوجود اليهودي حسبما يقول الدكتور محمد عفيفي، فقد أدى اليهود بجالياتهم المختلفة وانتماءاتهم الأوربية دورًا في ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي، وكانت لهم محلات شهيرة من بينها شيكوريل، و شملا، وعدس، وإريكو، و بنزايون، وقد كان لبعضهم دور مهم في السياسة المصرية، مثل قطاوي باشا، وأدى آخرون دورًا بارزًا في الثقافة المصرية، كيعقوب صنوع الملقب برائد المسرح المصري، الذي أسس جريدة «أبو نضارة»، وحين نفاه الخديوي إسماعيل إلى باريس ظل يدافع عن حرية مصر من هناك. وكان المخرج توجو مزراحي من أهم المخرجين في مصر، وهو أحد المؤسسين للسينما المصرية، وعرفت السينما المصرية شخصيات يهودية شهيرة من النساء، من بينها ليليان ليفي التي اشتهرت باسم كاميليا، وراشيل إبراهام ليفي التي عرفت باسم راقية إبراهيم، والممثلة نجمة إبراهيم التي مثلت مسرحيات تبرعت هي والممثلة نجمة إبراهيم بدخلها للجيش المصري، ونظيرة موسى شحاته التي عرفت باسم نجوى سالم، التي حصلت على درع الجهاد المقدس لدورها الوطني في حرب الاستنزاف، والمغنية الشهيرة ليلى مراد، وكان في بداية السينما المصرية شخصية يهودية تدعى «شالوم»، كان أول من قدم سلسلة أفلام بهذا الاسم، لكنه اختفى.

حارة اليهود

تقع حارة اليهود الشهيرة على مقربة من شارع الموسكي في القاهرة، وهي تتبع إداريًّا حي الجمالية، وهي بمثابة حي كامل يضم 360 حارة، وكانت مقسمة إلى شياختين إحداهما لليهود الربانيين، والثانية لليهود القرائين، وكانت تشتمل على 13 معبدًا لليهود، لم يبق منهم إلا معبد موسى بن ميمون، ومعبد أبو حاييم كابوسي، ومعبد بار يوحاي. ويقول الدكتور محمد أبو الغار صاحب كتاب «يهود مصر من الازدهار إلى الشتات»: إن الحارة لم تكن تقتصر على اليهود فقط، فسكانها كانوا من اليهود والمسلمين والأقباط، ولم يكن هناك حي مقتصر على اليهود فقط، وإن كان قد وجد في هذا المكان عدد أكثر كثافة عن غيره من اليهود، لقرب الحارة من شارع الحرفيين، حيث كان اليهود يعملون في الحرف، ما جعلها على مقربة من مصدر رزقهم، وعندما كانت حالتهم الاقتصادية تصبح أفضل كانوا يتركون الحارة ليقيموا في باب الشعرية، أو باب اللوق، أو العباسية، أو مصر الجديدة.

تقع حارة اليهود الشهيرة على مقربة من شارع الموسكي في القاهرة، وهي تتبع إداريًّا حي الجمالية، وهي بمثابة حي كامل يضم 360 حارة، وكانت مقسمة إلى شياختين إحداهما لليهود الربانيين، والثانية لليهود القرائين، وكانت تشتمل على 13 معبدًا لليهود، لم يبق منهم إلا معبد موسى بن ميمون، ومعبد أبو حاييم كابوسي، ومعبد بار يوحاي. ويقول الدكتور محمد أبو الغار صاحب كتاب «يهود مصر من الازدهار إلى الشتات»: إن الحارة لم تكن تقتصر على اليهود فقط، فسكانها كانوا من اليهود والمسلمين والأقباط، ولم يكن هناك حي مقتصر على اليهود فقط، وإن كان قد وجد في هذا المكان عدد أكثر كثافة عن غيره من اليهود، لقرب الحارة من شارع الحرفيين، حيث كان اليهود يعملون في الحرف، ما جعلها على مقربة من مصدر رزقهم، وعندما كانت حالتهم الاقتصادية تصبح أفضل كانوا يتركون الحارة ليقيموا في باب الشعرية، أو باب اللوق، أو العباسية، أو مصر الجديدة.

الخروج من مصر.

تعددت أسباب خروج اليهود من مصر، لكن ليس من بينها الإجبار بحال من الأحوال؛ إذ يرى الدكتور قاسم عبده قاسم أنهم خرجوا على مراحل، المرحلة الأولى مع النكبة وقيام دولة إسرائيل، والثانية مع العدوان الثلاثي الذي جاء بعد عملية سوزانا التي اشتهرت باسم فضيحة لافون، والتي قبض فيها على عدد من اليهود بتهمة التجسس والقيام بأعمال تخريبية، والمرحلة الثالثة وكانت الضربة القاضية والتي كانت بعد التأميم عامي 1961، 1962م. وأكد الدكتور محمد عفيفي على أنه من الصعب القول بعودة اليهود مرة أخرى إلى مصر في ظل الأوضاع الحالية؛ فالحياة الاجتماعية والاقتصادية المصرية لا تمثل لهم الآن أي عامل من عوامل الجذب على الإطلاق.

طوائف وخلافات

يوضح أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة الدكتور محمد عفيفي أن يهود مصر كانوا من أكبر الطوائف، وأن التركيبة السكانية الأساسية لهم تتكون من الناطقين بالعربية وهم الربانيون والقراؤون، ومن انضم إليهم من السفارديم القادمين من الأندلس، ثم الأشكناز الذين جاؤوا من أوربا في أعقاب المذابح التي دبرت لليهود في نهايات القرن التاسع عشر. وذهب عفيفي إلى أن اليهود عملوا في مختلف الحرف وشتى أنواع التجارة، لكنهم لم يكونوا مزارعين، ولم يعملوا بالزراعة حتى وإن امتلك أثرياؤهم ضياعًا وعزبًا. وأضاف أنهم تمتعوا بمختلف الامتيازات، بخاصة أن كثيرين منهم كانوا يحملون جنسيات أخرى، فقدر عدد اليهود من أصول مصرية بنحو 11 ألفًا، واليهود المصريين الذين يحملون جنسيات أخرى بنحو 75 ألفًا، واليهود الأجانب المقيمين في مصر بنحو 40 ألفًا. وذلك في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات.

يوضح أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة الدكتور محمد عفيفي أن يهود مصر كانوا من أكبر الطوائف، وأن التركيبة السكانية الأساسية لهم تتكون من الناطقين بالعربية وهم الربانيون والقراؤون، ومن انضم إليهم من السفارديم القادمين من الأندلس، ثم الأشكناز الذين جاؤوا من أوربا في أعقاب المذابح التي دبرت لليهود في نهايات القرن التاسع عشر. وذهب عفيفي إلى أن اليهود عملوا في مختلف الحرف وشتى أنواع التجارة، لكنهم لم يكونوا مزارعين، ولم يعملوا بالزراعة حتى وإن امتلك أثرياؤهم ضياعًا وعزبًا. وأضاف أنهم تمتعوا بمختلف الامتيازات، بخاصة أن كثيرين منهم كانوا يحملون جنسيات أخرى، فقدر عدد اليهود من أصول مصرية بنحو 11 ألفًا، واليهود المصريين الذين يحملون جنسيات أخرى بنحو 75 ألفًا، واليهود الأجانب المقيمين في مصر بنحو 40 ألفًا. وذلك في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات.

وتكونت الجماعة اليهودية في مصر والعالم العربي من ثلاثة أطياف، هم الربانيون والقراؤون والسامرة، وكان الربانيون هم الأكثر عددًا، ومن ثم كان غالبًا ما يكون رئيس الجالية اليهودية من بينهم، وتعود التسمية إلى كلمة رباني أو أوريانيم التي تعني الإمام أو الحبر أو الفقيه، وهم يؤمنون بالتوراة والتلمود، أما القراؤون فهم أقل عددًا من الربانيين، لكنهم كانوا أكثر غنى، ومن ثم كانوا في المناصب والوظائف العليا، وتأتي تسميتهم من كلمة قرأ، أي نادى ودعا، وهم لا يعترفون بالتلمود، ولا يؤمنون إلا بما جاء في النص التوراتي فقط، ويعرفون باسم أهل الدعوة لأنهم يدعون إلى طريقتهم. ويرجع بعض الباحثين ظهورهم إلى زمن أبي جعفر المنصور، إذ تأثر زعيمهم عنان بن داود بأفكار المعتزلة الذين رفضوا جعل الحديث النبوي من مصادر التشريع، وتشككوا في التراث الشفوي الإسلامي، ومن ثم رفض عنان وطائفته الإيمان بالتلمود وما جاء فيه، وزاد الخلاف بين الفريقين إلى درجة تحريم الزواج والاختلاف في كثير من الطقوس والأعياد. أما الطائفة الثالثة فهي السامرة، وهم أقلية، ولا يعدهم الربانيون ولا القراؤون طائفة، لكن المصريين حكامًا ومحكومين تعاملوا معهم على أنهم طائفة، و تعود نشأتهم إلى زمن السبي البابلي، حيث تم نقل يهود القدس وفلسطين إلى شمال إيران، وإحلال يهود آخرين محلهم، وكانت مدينة السامرة هي عاصمة مملكة داود وسليمان، وهي المدينة القديمة التي تسمى الآن «نابلس»، وقد بنى فيها اليهود الجدد هيكلهم على جبل جزريم، وحين أمر قورش بعودة اليهود الذين كانوا في السبي سعى هؤلاء المقيمون في السامرة إلى تعطيل عودتهم، كما سعوا إلى تعطيل ترميمهم لهيكلهم القديم في القدس، فنشب الخلاف بين الطائفتين، وهم لا يؤمنون إلا بالأسفار الخمسة إلى جانب سفر يوشع والقضاة، ولا يؤمنون إلا بنبوة موسى وهارون ويوشع، ويخالفون الربانيين والقرائين في القبلة؛ إذ يتوجهون إلى جبل جزريم، أما الآخرون فيتوجهون إلى القدس.

وعرفت مصر الطوائف الثلاث، وكانت مركزًا مهمًّا لجذب الكثيرين، لكن القيادة الروحية لهم كانت في العراق وفلسطين، حيث مدارس التلمود هناك، وكان مبارك بن سعديا أول رئيس للطائفة اليهودية في مصر عام 1056م، وخلفه ابنه موسى، وكان اختيار رئيس اليهود يسمى الناجد، ويتم اختياره من السلطان أو الخليفة، ويعهد إليه بتدبير شؤون الطوائف الثلاث في فصل المنازعات والقضاء، وكان لكل طائفة رئيس يخصها، لكننا لا نعرف على أي أساس يتم الاختيار سوى أن صاحبه يكون متقاطعًا مع بلاط الحاكم.

الأقليات السورية في مرايا الأدب: في نقد سيكولوجيا الضحية!

سامر إسماعيل – دمشق

ما يصح في السياسة قد لا تقبله الثقافة بمعناها المعرفي الواسع، فالتعدد الثقافي الإثني والمذهبي والطائفي في بلاد مثل سوريا كان على الدوام أحد أغزر المنابع الثقافية وأكثرها ثراءً وسط جغرافية تمتد بين بادية الشام مرورًا بالجزيرة السورية وصولًا إلى ساحل البحر المتوسط، ومن عين ديوار في أقصى شمال شرق سوريا إلى سهول حوران وجبل العرب جنوبًا. فلا السنة علب سردين مصفوفة بعضها فوق بعض، ولا الشيعة علب كبريت مصطفة بعضها فوق بعض، ولا المسيحي أو الدرزي عبوات كوكاكولا متناظرة في حجومها.

إن الخصومات التي مهدت لها النخب الحاكمة في المدن الرئيسة السورية، كانت على الدوام هي بذرة كل ما يحدث اليوم، كون معظم هذه النخب شكلت ما بعد الاستقلال عام 1946م نواة لبرجوازية وطنية جمعت أموالها من سرقة مواسم القمح والقطن يوم أن كانت لا تزال تمثل السلطة الإقطاعية الرسمية… هذا يحيلنا مباشرةً إلى طبيعة النص الذي أفرزته تلك النخب الهاربة، التي تركت الحبل على غاربه لنشوء برجوازية عسكرية عملت فيما بعد وعبر العديد من الانقلابات على تقليد سلفها البرجوازي، لكن هذه المرة عبر سرقة المال العام والهيمنة على امتيازات اقتصادية عملاقة داخل جسم الدولة. هذا النمط الاقتصادي من مراكمة الثروات جعل الصراع في سوريا دائمًا هو صراع بين الفقراء والفقراء. حرب يمولها الأغنياء بغض النظر عن الطائفة والمذهب والقومية. عائلات بعينها تسيطر على مقدرات البلاد، وتعمل ليل نهار على استنساب وريث دائم لثرواتها المنهوبة من قوت الجياع والمستضعفين والمغلوبين على أمرهم، والأهم من هذا وذاك هو استقواء هذه النخب الاقتصادية بالعائلة كمرجع نهائي يبتّ في أمور التجارة والصناعة وتحالفاتها مع شركات عابرة للجنسية والحدود الدولية، لصوص بلا حدود ترفعهم العائلة إلى مصافّ الأباطرة والمعصومين.

من هنا كانت الرواية السورية إشارةً قوية على عكس هذا الخراب العميم في إصداراتها. أقليات غنية مدعومة بعائلات أبدية في مواجهة أكثرية منكوبة ومحتقرة. لقد أسس هاني الراهب لهذه المفارقة في روايته «بلد واحد اسمه العالم» تمامًا كما هي الحال في روايته «الوباء» التي اعتمد فيها (الراهب) على تفكيك البنى القائمة ماركسيًّا في جدلية الدولة والعنف، مشرحًا القيم التي نشأ عليها الفقراء في الثقافات الفرعية، والتي برأيه «تتعارض مع قيم الطبقة المتوسطة التي اكتسبها الفلاحون والعمال وصغار الكسبة» متنبئًا بـ«مئة سنة قادمة ستكون عصر العنف، فضغط الدولة في العالم سيزداد، والخائفون سيخرجون من جلودهم ويصيرون مادةً للعنف. العنف الشامل وطغيان الدولة سيلغي القانون نهائيًّا، ويعيد الفقراء إلى وضع همجي، تفكك وانحلال، لكل قيمة وبنية وعلاقة»؟

نزاعات جانبية

هذه النبوءة هي ما دفعت فيما بعد الكاتب سعد الله ونوس (1941- 1997م) لقراءة المدينة العربية المعاصرة من موقع الفقراء نفسه والشعور بغطرسة المركز على الأطراف، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصًا كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصايره؛ فيما تحضُّر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب مقولة «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات». ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعدّ مجابهة صادمة بين العقلية الرجعية وفن المسرح… مجابهة وضعت إشارات استفهام كثيرة على دور المدينة لمسؤولياتها الحضارية، لكنها لا تخلو من حزازات نخبوية مضمرة، تعلن انتماءها لقيم اجتماعية مرموقة، لكنها مواربة في تحديد موقفها من تطاحن «أكثريات ريفية فقيرة» و«أقليات مدن غنية»، وأسبقية سكان الثانية على الأولى. إذًا ليست الأقليات ولا الأكثرية، لا الغالبية المذهبية بل الغالبية السياسية التي تقهقرت عامًا بعد عام، لتجد النزاعات الجانبية ثغرات في هذا الجدار، ولتظهر فروقات هائلة بين عائلات ريفية وأخرى مدينية، أو انتمت إلى المدينة وتقمصت (الدمشقة) في سلوكها الحياتي ومظاهرها العامة، وصولًا إلى سيادة أخلاق السوق، وانهيار كبير للطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي كانت تخفف من الغلواء بين جانبي الصراع، ما ظهر جليًّا في ازدياد أحزمة الفقر حول المدن الكبرى، من أحياء عشوائية يقعي فيها حطام هذه الطبقة المتوسطة السورية من متعلمين وحرفيين ومثقفين وعمال وموظفين حكوميين.

هذه النبوءة هي ما دفعت فيما بعد الكاتب سعد الله ونوس (1941- 1997م) لقراءة المدينة العربية المعاصرة من موقع الفقراء نفسه والشعور بغطرسة المركز على الأطراف، فنصوصه التي استلهمها من التراث العربي، وخصوصًا كتاب الليالي العربية «ألف ليلة وليلة» كانت جميعها تدور أحداثها في مدينة بغداد، على نحو «مغامرة رأس المملوك جابر» و«الملك هو الملك» حيث تحضر المدينة كفضاء للدسائس وحفلات التنكر، وسقوط الأقنعة، وقطع الرؤوس، في حقبة تاريخية وصفها المؤرخون بزمن «الشطار والعيارين» وتحالف السلطة مع عيونها وأصحاب شرطتها وجلاديها على الشعب ومصايره؛ فيما تحضُّر دمشق كمدينة تتألف في نصوص صاحب مقولة «محكومون بالأمل» من سجون ومواخير وأسواق وقلاع كما في مسرحيته «طقوس الإشارات والتحولات». ليصل الصراع إلى أشده في مسرحيته «سهرة مع أبي خليل القباني» النص الذي يعدّ مجابهة صادمة بين العقلية الرجعية وفن المسرح… مجابهة وضعت إشارات استفهام كثيرة على دور المدينة لمسؤولياتها الحضارية، لكنها لا تخلو من حزازات نخبوية مضمرة، تعلن انتماءها لقيم اجتماعية مرموقة، لكنها مواربة في تحديد موقفها من تطاحن «أكثريات ريفية فقيرة» و«أقليات مدن غنية»، وأسبقية سكان الثانية على الأولى. إذًا ليست الأقليات ولا الأكثرية، لا الغالبية المذهبية بل الغالبية السياسية التي تقهقرت عامًا بعد عام، لتجد النزاعات الجانبية ثغرات في هذا الجدار، ولتظهر فروقات هائلة بين عائلات ريفية وأخرى مدينية، أو انتمت إلى المدينة وتقمصت (الدمشقة) في سلوكها الحياتي ومظاهرها العامة، وصولًا إلى سيادة أخلاق السوق، وانهيار كبير للطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي كانت تخفف من الغلواء بين جانبي الصراع، ما ظهر جليًّا في ازدياد أحزمة الفقر حول المدن الكبرى، من أحياء عشوائية يقعي فيها حطام هذه الطبقة المتوسطة السورية من متعلمين وحرفيين ومثقفين وعمال وموظفين حكوميين.

واقع معقد عكس صورة تحت مدينية في شؤون عديدة اختص بالقضاء والمحاكم الشرعية والأحوال الشخصية، ليدفع الكاتبة والأديبة روعة يونس إلى القول: «أبناء الأقليات أو المذاهب الذين يفضلون تبعية شؤونهم القضائية إلى غير القضاء الرسمي- وزارة العدل. أقصد تحديدًا: المسيحيين والشيعة والدروز، الذين يقصدون في تخاصمهم (المحكمة الروحية) لدى المسيحيين. و(المحكمة الجعفرية) لدى الشيعة. و(محكمة المشايخ) لدى الدروز. يُفترض بأتباع هذه الديانات والمِلل أن يوجّهوا ضرباتهم القاضية لرجال الدين- القضاة في تلك (المزارع) المسماة محاكم؛ لأنهم في معظمهم يمارسون (ظلمين) ظلم الدين وظلم رجاله، فضلًا عن الظلم المكتسب لدى البشر. وعدم اللجوء إليهم للتخاصم والاحتكام لديهم». إن شئتم بعض الجرأة، ولتكن وقاحة- تتابع يونس: «إن ظلم المؤسسة القضائية المتمثلة بوزارة العدل ومحاكمها أخفّ وقعًا على النفس من ظلم من يخبرك أنه ممثل المسيح، وممثل الإمام المهدي، وممثل الحاكم بأمره على الأرض».

الأقليات والأكثرية ومآلاتها

باستشهاد طويل لصبحي العمري، أحد الضباط الذين خاضوا غِمار الثورة ضد العثمانيين وشهد معركة ميسلون ضد الفرنسيين، يعكس فيه مسألة الأقليات والأكثرية ومآلاتها مع رحيل العثمانيين. إذ يقول العمري: «خرجنا من الحكم التركي ونحن متفرقون مفكّكون إلى مسلم، ومسيحي، وشيعي، وسني، وإسماعيلي، ونصيري، ودرزي… ومن القوميات الأخرى: تركي، وتركماني، وشركسي، وكردي، وألباني، وأرمني… وجميع هذه الديانات والمذاهب والقوميات مختلفة مع بعضها، كل منها تعتبر نفسها غريبة عن الآخرين، وتعتقد أنها مغبونة مهضومة الحقوق. فلقد كان المسيحيون بصورة عامة لا يزالون تحت تأثير الماضي. لقد كان المسيحي في العهد العثماني مواطنًا من الدرجة الثالثة، لا يشعر أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، فلا يعقل أن ينقلبوا بمجرد خروج الأتراك قوميين عربًا، وينسوا كل ما مرّ بهم من مظالم وإهانات خلال تلك القرون الطويلة، وهكذا كانت أكثرية المسيحيين، غير مرتاحة للحكم الوطني، فبقوا أصدقاء لفرنسا؛ أما اليهود فهم شعب عدوّ لكل ما هو غير يهودي، يفضلون أن يكونوا تابعين لأي حكم أجنبي؛ والشيعة في حيّهم منكمشون يشعرون بغربتهم عن الأكثرية السنية، وقد لجأ عدد غير قليل منهم للحصول على الجنسية الإيرانية لتحميه من ظلم الدولة؛ والنصيرية في جبالهم منعزلين تحت وطأة الفقر والجهل والإهمال، لا يعرفون عن الحكم سوى أنه ضريبة إلى الجابي في يد الجندرمة (الدرَك)؛ وهكذا الإسماعيليون المرتبطون مذهبيًّا واجتماعيًّا بآغا خان؛ والدروز في مناطقهم الجبلية يشعرون بغربتهم عن جميع من يحيط بهم، وهم دائمًا في ريبة وعدم اطمئنان، والحكومة في نظرهم عدو متربص بهم. أما الأقليات العنصرية، كالأتراك والشراكسة والتركمان وغيرهم، فبقي ولاؤهم للأتراك، يعتبرون أن حركة القومية العربية، التي فصلتهم عن الأتراك المسلمين بالتعاون مع الإنكليز الكفار، حركة خائنة، ويتفق معهم بهذه الفكرة أكثرية رجال الدين المسلمين، والكثير من العامة».

في روايته «قصر المطر» يتعرض ممدوح عزام لهذا الموضوع راصدًا لأنماط عقائدية في محافظته السويداء – جبل العرب، مما دفع بعض المشايخ في الطائفة الدرزية التي ينتمي إليها الكاتب السوري عزام، إلى إصدار بيان بإهدار دمه بحجة أن «قصر المطر» أساءت إلى المجتمع الدرزي وأخلاقه، وشوهت عاداته وتقاليده ومقدساته وأبطاله الأسطوريين. طالب هذا البيان الذي وقّعه مشايخ طائفة عقل الدرزية الحكومة السورية بمنع تداول روايته وسحبها من الأسواق، علمًا بأن الرواية صادرة عن وزارة الثقافة السورية عام 1998 وقال البيان: إن الرواية والراوي على السواء شوَّها أبطال التحرير الأسطوريين أمثال (سلطان باشا الأطرش).

تجاهل الإعلام السوري وقتها هذا البيان وردود الأفعال الأخرى عليه، مثل بيان المثقفين للتضامن مع الكاتب. على حين غض النظر اتحاد الكتاب العرب آنذاك عن هذا الحدث، ولم يتضامن مع الكاتب، بل دعاه إلى طلب الغفران والتراجع عما فعل ومصالحة شيوخ طائفته. مازن عرفة في روايته «وصايا الغبار» يذهب أيضًا إلى استعراض واقع عيش الأقليات من خلال قصة حب يرويها بين شاب دمشقي من الطائفة السنية وبين فتاة من الطائفة الدرزية، تنتهي قصة العاشقين بزواج الفتاة من رجل ينتمي إلى طائفتها. الواقع الفني الأدبي للرواية السورية يزخر بهذه الأمثلة، ومنها روايات كل من روزا ياسين حسن «أبنوس» ورواية سمر يزبك «طفلة السماء» ورواية «تجليات جدي الشيخ المهاجر» لحسيبة عبدالرحمن؛ إذ تناقش كل من الروائيات السالفة الذكر موضوع التقمص والدين عند الطائفة العلوية.

حق منح الهوية الوطنية للأقليات

ممدوح عزام

سمر يزبك

«واحد واحد واحد… الشعب السوري واحد» أظنه شعارًا كشف وحشية ولا إنسانيّة الحرب السورية، وهو من أكثر الشعارات افتراء على الحقيقة والواقع، يقول الكاتب والناقد ياسر إسكيف ويتابع: «لم يعنِ هذا الشعار سوى إعلان أكثرية عن ملكيتها الحصرية لحق منح الهوية الوطنية للأقليات. فالشعب السوري لم يكن يومًا كتلة متجانسة ومتماسكة. فالشعب الواحد مقولة فارغة من أي معنى، أو محتوى، بعيدًا من وعي المواطنة في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية. وهذا ما لم يعرفه، أو يختبره، السوريون يومًا. وكان المجتمع السوري، تاريخيًّا، أكثريّة عربية مُسلمة (سنيّة)، وأقليّاتٍ دينيّة، وقومية، ومذهبيّة، تتعايش فيما بينها وفق علاقة، أو علاقات، مُركّبة ومُعقّدة. حيث تتقاطع هذه الأكثرية قوميًّا مع الأقلية المسيحية العربية، ومع الأقليات المذهبية الإسلامية. بينما تتقاطع إسلاميًّا مع أقليات أخرى (أكراد، وتركمان، وشركس) وتتباعد، أو تتناقض، كما في حالة الأكراد، قوميًّا».

إن الخصوصيات الثقافية هي الطاغية في التمييز بين الأكثرية والأقليات السورية، إذ لم تتوقف تلك الأقليات عن إنتاج مجموعتها الخاصة من القيم والمعايير، كما الأعراف والتقاليد والطقوس، وتجلى هذا بشكل شديد الوضوح في النتاجات الإبداعية (أدبًا وفنًّا) التي عكست فضاء الحريّة الذي تمنحه تلك الأقليات لأفرادها، من ناحية أنها بالأساس تكوّنت على المُفارقة والاختلاف والتمايز. ومن اللافت بهذا الخصوص حجم المُكابدة التي عانتها اللغة في الخروج من استنقاعها وتخثّرها لتتمكن من قبول واحتواء المُختلف من التصوّرات، والرؤى، والمشاعر، والأحاسيس، حتى بدت في أحيان كثيرة غريبة عن نفسها، أو مُختطفة منها، حتى إن بعضهم قد رأى في هذا تخريبًا للغة، أو أن اللغة ذاتها قد تواطأت مع خرابها وسعت إليه. وبالتالي لا أظنها مصادفة أن يكون، على سبيل المثال لا الحصر كل من أدونيس، وحنا مينة، وسعد الله ونوس، وسليم بركات، وممدوح عدوان، ممن ولدوا في بيئات تعود للأقليات.

أمازيغ المغرب.. هل هم أقلية؟

نزهة صادق – باحثة مغربية

يشكل الأمازيغ مكونًا أساسًا من مكونات الحضارة المغربية، وقد أثروا فيها سلبًا وإيجابًا، في ظل أوضاع سياسية واجتماعية ودينية عرفت تحولات متعددة، ومكنت من خلال تنوعها من بناء حضارة وعلم وتاريخ ودين ومدن قديمة، شكلت هوية مغرب اليوم التي تتميز بالتنوع والتعدد والاختلاف. وتعد القضية الأمازيغية في المغرب مسألة في غاية التعقيد؛ إذ تتم مقاربتها من خلال أوجه عديدة، كما تشوبها خلفيات سياسية واجتماعية وثقافية، تنطلق من تعقيد طرح الاسم، إلى تحديد المجال الجغرافي، وصولًا إلى الأصول.

وقد عرف المسار التاريخي للأمازيغ تغيرات جذرية وبخاصة بعد الفتح الإسلامي واعتناق الأمازيغ الإسلام، ما شكل تجاذبًا مهمًّا بين باحثين وجدوا الدين الجديد عنصرًا أقصى هويتهم وطمسها، وبين آخرين رأوا أن الدين الجديد شكل نقلة ثورية وحدت المماليك الأمازيغية، وأسهم في بناء الحضارة الإسلامية، وكما قال المفكر الإسلامي طارق السويدان: «فلولا عظماء الأمازيغ ما كانت حضارة الإسلام في الأندلس وشمال إفريقيا»، ما يضع الراغب في الغوص في تركيبة الأمازيغ أمام حقائق أوضحت عمق الحضارة الأمازيغية، وانفتاحها على انتقالات ثورية نسجت للشعب المغربي هوية مركبة بين أمازيغ عُرّبوا، وعرب مُزّغوا، وهو ما شكل نسيجًا هوياتيًّا يتميز بالتنوع والتماسك والتعقيد.

حضور ثقافي عريق ووضع سياسي جديد

وردت كلمة أمازيغ في نقوش المصريين القدماء، وعند كتاب اليونان والرومان وغيرهم من الشعوب القديمة التي عاصرت الأمازيغيين، وبصم الأمازيغ التاريخ السياسي لشمال إفريقيا، كما أسهموا في بلورته، وفي تطوير المجال الحضاري من خلال المساهمة الفعالة في ظهور الحضارة والتمدن، فنبغ منهم الفلاسفة والمفكرون أمثال لوكيوس أبوليس (120 -125م) وهو خطيب أمازيغي، وفيلسوف وعالم طبيعي، وكاتب أخلاقي، وصاحب روايات التحولات والتغيرات، وقد كتبها في 11 جزءًا، أما في ميدان الأدب فقد ظهر ماركوس ماتيولوس، وهو شاعر وعالم فلك. (د.محمد بن لحسن، الأمازيغ أضواء جديدة على المسيرة الحضارية عبر التاريخ، مطابع الرباط نت، 2015م، ص:11).

وردت كلمة أمازيغ في نقوش المصريين القدماء، وعند كتاب اليونان والرومان وغيرهم من الشعوب القديمة التي عاصرت الأمازيغيين، وبصم الأمازيغ التاريخ السياسي لشمال إفريقيا، كما أسهموا في بلورته، وفي تطوير المجال الحضاري من خلال المساهمة الفعالة في ظهور الحضارة والتمدن، فنبغ منهم الفلاسفة والمفكرون أمثال لوكيوس أبوليس (120 -125م) وهو خطيب أمازيغي، وفيلسوف وعالم طبيعي، وكاتب أخلاقي، وصاحب روايات التحولات والتغيرات، وقد كتبها في 11 جزءًا، أما في ميدان الأدب فقد ظهر ماركوس ماتيولوس، وهو شاعر وعالم فلك. (د.محمد بن لحسن، الأمازيغ أضواء جديدة على المسيرة الحضارية عبر التاريخ، مطابع الرباط نت، 2015م، ص:11).

تعددت النظريات حول الأمازيغ وأصولهم، ويرى التيار الأول أن أصل الأمازيغ يرجع إلى الدول الإسكندنافية في شمال أوربا؛ إذ اجتازت مجموعة من القبائل الهمجية تدعى قبائل الفاندال أوربا، واستقر جزء منها في كل من فرنسا وإسبانيا، على حين عبر بعضها الآخر البحر الأبيض المتوسط جنوبًا حتى استقر في المغرب.

ويربط التيار الثاني أصل الأمازيغ بسكان المغرب الأقدمين بالمشرق، إذ يرى أن أصول الأمازيغ تعود إلى الكنعانيين الذين طردوا من فلسطين بعد قتل النبي داود لجالوت، وهو الرأي الذي انحاز إليه ابن خلدون، كما ذهب آخرون إلى أن أصل الأمازيغ من اليمن، أي من العرب العاربة الذين هاجروا بعد سيل العرم، واختلطوا بالقبط المصريين في أثناء هجرتهم غربًا. (سيل العرم، هو السيل الذي لا يطاق، والذي خرب وفرق أهل اليمن، وقد ذكر في سورة سبأ).

أما التيار الثالث -الذي يمثله الباحثون الأمازيغيون- فيرى أن جذور الأمازيغ محلية، وأنهم لم يأتوا من أي مكان آخر، بل هم أصحاب الأرض والمكان، والدليل على ذلك أن مجموعة من علماء التاريخ قد كذبوا أسطورة كون أصل الأمازيغ من اليمن، وقد ردوا كلامهم انطلاقًا من الحفريات وعلم الجينات الذي فند أسطورة قدوم الأمازيغ من اليمن، وفي السياق نفسه فقد أثبتت الوراثة أن بصمة الأمازيغ تختلف جذريًّا عن البصمة الوراثية للعرب.

إجمالًا، الأمازيغ شعوب سكنت صحراء شمال إفريقيا، وتميزت بمزيج هوياتي جمع بين قبائل جاءت من أوربا، وهي قبائل الفاندال نسبة إلى مدينة فاندال السويدية، وقبائل أخرى من المشرق كعرب اليمن، وسكان السودان، وهو ما منحها تنوعًا على مستوى الأعراق والألوان.

هل الأمازيغ أقلية في المغرب؟

لا يمكن أن يكون الأمازيغ أقلية في المغرب، فبالإضافة إلى أنهم يشكلون ثقلًا بشريًّا مهمًّا يصل إلى 60%، فإنهم يعدون أهم وأول عنصر بشري استوطن المغرب في مرحلة ما قبل الإسلام. كما أن معظم المعطيات التاريخية أثبتت أن الإسلام أسهم في بلورة الثقافة الأمازيغية، وصياغة هوية الأمازيغ، وكان فاعلًا مساهمًا في تشكيل الوعي الجمعي، وقيادة التحولات الكبرى في التاريخ المغربي، كما كان أداة فعالة ونقطة ارتكاز لتذويب الروح القبلية، وظل حضوره مستمرًّا طوال أربعة عشر قرنًا بالرغم من التقلبات والحروب، وهو ما جعل من الشق الهوياتي للمغرب مركبًا لا يمكن فصل أحد عناصره عن الآخر، والدليل على ذلك كون الأمازيغية والعربية تشكلان مرتكزات أساسية لغوية وهوياتية أسهمت في بناء نسيج خصب للتاريخ المغربي، وعلى حد تعبير العالم السوسيولوجي محمد جسوس: «هما كالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالنسبة لأي شخص عادي، إذا فقد أي واحدة منهما فلن تكون له القدرة على المشي بشكل عادي، وبالأحرى القدرة على السير بالسرعة والوتيرة التي تتطلبها تقلبات التاريخ المعاصر. لنقل كما قال كانط في إطار آخر: إن المجتمع المغربي بدون نمو اللغة العربية أعور، وبدون نمو الثقافة واللغة الأمازيغية أعمى».

لا يمكن أن يكون الأمازيغ أقلية في المغرب، فبالإضافة إلى أنهم يشكلون ثقلًا بشريًّا مهمًّا يصل إلى 60%، فإنهم يعدون أهم وأول عنصر بشري استوطن المغرب في مرحلة ما قبل الإسلام. كما أن معظم المعطيات التاريخية أثبتت أن الإسلام أسهم في بلورة الثقافة الأمازيغية، وصياغة هوية الأمازيغ، وكان فاعلًا مساهمًا في تشكيل الوعي الجمعي، وقيادة التحولات الكبرى في التاريخ المغربي، كما كان أداة فعالة ونقطة ارتكاز لتذويب الروح القبلية، وظل حضوره مستمرًّا طوال أربعة عشر قرنًا بالرغم من التقلبات والحروب، وهو ما جعل من الشق الهوياتي للمغرب مركبًا لا يمكن فصل أحد عناصره عن الآخر، والدليل على ذلك كون الأمازيغية والعربية تشكلان مرتكزات أساسية لغوية وهوياتية أسهمت في بناء نسيج خصب للتاريخ المغربي، وعلى حد تعبير العالم السوسيولوجي محمد جسوس: «هما كالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالنسبة لأي شخص عادي، إذا فقد أي واحدة منهما فلن تكون له القدرة على المشي بشكل عادي، وبالأحرى القدرة على السير بالسرعة والوتيرة التي تتطلبها تقلبات التاريخ المعاصر. لنقل كما قال كانط في إطار آخر: إن المجتمع المغربي بدون نمو اللغة العربية أعور، وبدون نمو الثقافة واللغة الأمازيغية أعمى».

وعلى الرغم من استغلال بعض الجهات المشبوهة داخليًّا وخارجيًّا لدق إسفين الفرقة والتعصب بين العرب والأمازيغ، وزرع الفتنة بينهما، فإن التعاطي الرسمي مع الأمازيغية غير هذا المسار، وجعل الأمازيغ ثقافة وشعبًا من أولويات البلد؛ إذ لم يقتصر فقط على الاستيعاب والتفهم، بل انتقل إلى مستويات أهم، وهي تنظيم برامج لتعليم اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية، كما بنى للغة مؤسسات ترعى هذه الثقافة عبر أنشطة ثقافية وأبحاث تسعى إلى التعريف بالدور التاريخي والمهم للأمازيغية كلبنة أساسية للحضارة المغربية، كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي أُردف إنشاؤه بصدور ظهير ملكي يحدد الأبعاد المؤسساتية للحضور الأمازيغي في المغرب دون أن يطال الخصوصية الدستورية للمملكة، الشيء الذي جعل من كل الأطراف المتنازعة حول القضية الأمازيغية تفوز.

بلد التعددية

بلد التعددية

يتميز المغرب بتاريخ عريق؛ إذ مرت على أرضه أجناس مختلفة ومتنوعة، واختلط شعبه بأعراق متعددة جعلت منه بلد التنوع بامتياز، فالتعددية في بلد المغرب ثروة روحية وفكرية، جعلت من المغرب شعبًا منفتحًا على العالم. ومحبًّا لهويته في تعددها، وفي كونها عنصرًا أساسًا جعل من وعيه لذاته الثقافية والاجتماعية وعيًا يعلي من شأن الأفراد الذين تعددت لغتهم وحضارتهم وتاريخهم، وجمعهم وطن يحتوي سمات وخصائص مشتركة تميز المجتمع المغربي بأمازيغه وعربه.

ولا أحد ينكر أن المغرب عرف ازدهارًا كبيرًا مع كبار ملوك الأمازيغ، أمثال يوبا الأول، وبوكوس الأول، ويوبا الثاني، وبطليموس. وقد تمكن هؤلاء من توسيع مملكتهم، ومن تنظيم الدولة على النموذج الإغريقي، حيث طوروا آليات الحكم السياسي والتنظيم الاقتصادي. وقد حاول بطليموس توحيد القبائل الأمازيغية في الشمال الإفريقي، وتمدين مملكته حضاريًّا وثقافيًّا وعلميًّا، وتزيينها عمرانيًّا وهندسيًّا بالطريقة الجمالية اليونانية والرومانية والأمازيغية، وتوسيعها خارج النطاق المرسوم له من الحكومة الرومانية، وهو ما أدى إلى اغتياله من الإمبراطور كاليغولا، وذلك للحد من طموحاته التوسعية. كما أن طارق بن زياد، وعباس بن فرناس، وابن بطوطة، وعبدالكريم الخطابي، وهم رموز أمازيغية، لهم بصمتهم في التاريخ المغربي خاصة، والعربي عامة. (د.محمد بن لحسن، الأمازيغ أضواء جديدة على المسيرة الحضارية عبر التاريخ، مطابع الرباط نت، 2015ص:13).

وفي نهاية الطرح يمكن القول: إن الأمازيع لا يمكن جعلهم بسهولة أقلية، فهم كما سبق الذكر أغلبية عرقية، تعرب لسان جزء منهم بسبب اختلاطهم بالمدن ذات الوجود العربي، على حين بقيت الدواخل محافظة على أمازيغيتها اللسانية، مع الانتماء إلى الإسلام حضاريًّا.

يهود المغرب.. وحديث الذاكرة

خاليد فؤاد طحطح – باحث مغربي

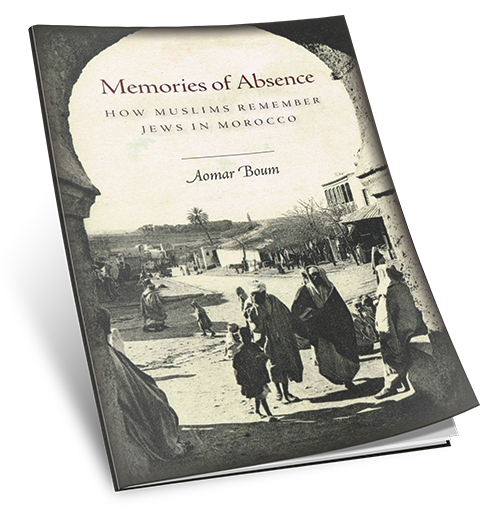

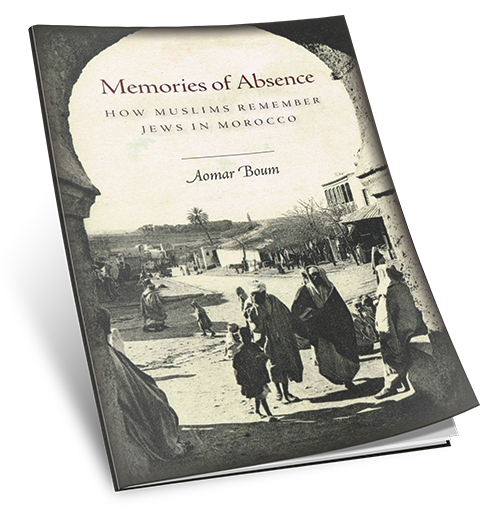

صدر في الآونة الأخيرة عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط كتاب «يهود المغرب وحديث الذاكرة»، وهو من تأليف الباحث عمر بوم، أستاذ الأنثروبولوجيا والتاريخ بجامعة كاليفورنيا، ومن ترجمة خالد بن الصغير أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط. تتمركز أعمال الباحث عمر بوم واهتماماته الأكاديمية حول موضوعات الأقليات الدينية والعرقية في شمال إفريقيا والعالم العربي. وكتابه الأخير عن يهود المغرب هو في أصله أطروحة لنيل دكتوراه في التاريخ والأنثروبولوجيا، ناقشها بجامعة أريزونا سنة 2006م. واستغرقت مدة إنجاز الموضوع منه عشر سنوات من البحث الوثائقي والإثنوغرافي.

صدر في الآونة الأخيرة عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط كتاب «يهود المغرب وحديث الذاكرة»، وهو من تأليف الباحث عمر بوم، أستاذ الأنثروبولوجيا والتاريخ بجامعة كاليفورنيا، ومن ترجمة خالد بن الصغير أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط. تتمركز أعمال الباحث عمر بوم واهتماماته الأكاديمية حول موضوعات الأقليات الدينية والعرقية في شمال إفريقيا والعالم العربي. وكتابه الأخير عن يهود المغرب هو في أصله أطروحة لنيل دكتوراه في التاريخ والأنثروبولوجيا، ناقشها بجامعة أريزونا سنة 2006م. واستغرقت مدة إنجاز الموضوع منه عشر سنوات من البحث الوثائقي والإثنوغرافي.

صدر كتاب يهود المغرب وحديث الذاكرة لأول مرة باللغة الإنجليزية سنة 2013م، بعنوان: Memories of Absence How Muslims remember Jews in Morocco عن منشورات جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ولأهمية هذا العمل قام المؤرخ الجامعي خالد بن الصغير بترجمته، وقد عرف طريقه للنشر ضمن سلسلة نصوص وأعمال مترجمة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (موسم 2015م). وحاز جائزة المغرب للكتاب لسنة 2016م في صنف الترجمة مناصفة مع رجاء بومدين المثنى عن ترجمتها إلى الإسبانية كتاب مجنون الورد El Loco de Las Rosas، لمحمد شكري.

سبق للمؤرخ خالد بن الصغير أن ترجم كتابًا آخر عن يهود المغرب خلال القرن التاسع عشر، والذي يرصد فيه مؤلفه دانييل شروتر سيرة أسرة آل مقنين، وهي من بين أكثر الأسر التجارية اليهودية شُهرة في المغرب أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، وقد استفادت من السياسة التي نهجها السلاطين العلويون، بدءًا من المولى محمد بن عبدالله، في الاعتماد على اليهود لتمتين الأواصر بين بلدهم المغرب والعالم الأوربي. والكتاب صدر أيضًا عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 2011م بعنوان «يَهُودِيُّ السلطان: المغرب وعالم اليهود السفرد». كما أن هناك أعمالًا في غاية الأهمية لباحثين مغاربة أنجزوها عن يهود المغرب، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: كتاب يهود المغرب 1948-1912م لمحمد كنبيب (1998م)، ترجمه عن اللغة الفرنسية إدريس بنسعيد. وكتاب اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة: قراءة في الموروث والأحداث (2009م) لأحمد شحلان.

الذاكرة والتاريخ

تتناول الدراسة الجديدة لعمر بوم، عن اليهود المغاربة وحديث الذاكرة، التي تتخذ من القرن العشرين إطارًا زمنيًّا لها، إشكالية الأقلية الدينية اليهودية في المغرب (يهود الصحراء الموجودين في أقا على وجه الخصوص) من خلال إبراز التقاطعات الموجودة بين الذاكرة والتاريخ، وذلك عبر إبراز العوامل الرئيسة المتحكمة في ذكريات المسلمين المغاربة حول اليهود الغائبين اليوم بعد هجرة معظمهم بعد استقلال المغرب سنة 1956م، متأثرين في ذلك بدعاية الحركات الصهيونية التي شجعت آنذاك اليهود على الرحيل لإقامة دولة قومية لهم في أرض فلسطين، حيث وجدت هذه الدعوات صدى لدى اليهود المغاربة الذين توجسوا خيفة من تبني الحكومة المغربية الأولى بعد الاستقلال النزعة العربية الإسلامية القائمة على تفعيل برنامج وطني للتعريب، وشرعوا تدريجيًّا في مغادرة التراب المغربي.

ومن المعلوم أن الخلاف اشتد بشأن رحيل اليهود المغاربة إلى الأراضي الفلسطينية مع بداية الستينيات من القرن الماضي، فقد رفض حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ذلك، وانتقد مواقف الحكومة التي غضت الطرف عن هذه الهجرة، بينما هي تكرر في كل لحظة شعاراتها بشأن التضامن العربي. على حين صدرت تصريحات مضادة على لسان زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي، إذ عبَّر عن موافقته على هجرة اليهود شريطة عدم السماح لهم بالعودة مجددًا إلى البلاد. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة ازداد الاحتقان السياسي إثر الإعلان عن طريق الإذاعة والتلفزة بدء الحملة للتصويت على مشروع الدستور يوم 7 ديسمبر 1962م. وكان لافتًا موقف الجالية اليهودية التي دعت إلى التصويت بنعم على المقترح استجابة منها للنداء الملكي الذي أطلقه الراحل الحسن الثاني، وقد أشيع آنذاك بأن ضغوطات مورست على المسؤولين اليهود للتصويت إيجابيًّا مقابل الحصول على جوازات سفر لمغادرة المغرب.

ومن المعلوم أن الخلاف اشتد بشأن رحيل اليهود المغاربة إلى الأراضي الفلسطينية مع بداية الستينيات من القرن الماضي، فقد رفض حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ذلك، وانتقد مواقف الحكومة التي غضت الطرف عن هذه الهجرة، بينما هي تكرر في كل لحظة شعاراتها بشأن التضامن العربي. على حين صدرت تصريحات مضادة على لسان زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي، إذ عبَّر عن موافقته على هجرة اليهود شريطة عدم السماح لهم بالعودة مجددًا إلى البلاد. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة ازداد الاحتقان السياسي إثر الإعلان عن طريق الإذاعة والتلفزة بدء الحملة للتصويت على مشروع الدستور يوم 7 ديسمبر 1962م. وكان لافتًا موقف الجالية اليهودية التي دعت إلى التصويت بنعم على المقترح استجابة منها للنداء الملكي الذي أطلقه الراحل الحسن الثاني، وقد أشيع آنذاك بأن ضغوطات مورست على المسؤولين اليهود للتصويت إيجابيًّا مقابل الحصول على جوازات سفر لمغادرة المغرب.

اليوم، وقد أصبح الوجود اليهودي المكثف بالمغرب في خبر كان، ما العامل المهم المتحكم في تشكيل ذاكرة المسلمين عن هؤلاء؟ هل هو سرد الأجيال السابقة لتجاربهم المشتركة مع اليهود في السابق؟ أم أن الأحداث الجارية حاليًّا بالشرق الأوسط، وبخاصة الصراع العربي الإسرائيلي، هي التي تشكل الآراء والمواقف من اليهود وعلاقتهم بالمسلمين؟

رحلة إثنوغرافية

للإجابة عن هذه التساؤلات ينطلق الباحث عمر بوم في رحلة إثنوغرافية تاريخية للكشف عن الذكريات الخاصة بأربعة أجيال متعاقبة من المسلمين المغاربة، حول جيرانهم بالأمس من اليهود في المجتمعات الهامشية الموجودة بمناطق المغرب الجنوبية الشرقية – إقليم طاطا تحديدًا- ليكشف لنا حجم التنافر والتناقض الموجود في مواقف هؤلاء بشأن اليهود، فعلى حين يستحضر كبار السن من الأجداد، ممن عايشوا اليهود كجيران لهم، بكثير من الحزن المشوب بالحنين جراء غياب اليهود جسديًّا، وعدم وجودهم في أرض المغرب، نجد أن من هم أصغر سنًّا لا يترددون في استعمال قاموس ينهل من أساليب الفكاهة والتنكيت والتلويح بعبارات السخرية والاستهزاء، كطريقة تعبر عن احتجاجهم اليوم على الإسرائيليين واليهود بصفة عامة، والتعبير بذلك ضمنيًّا على مقاومتهم إلى أبعد حدود بوصفهم أعداء للفلسطينيين. وهؤلاء لم يسبق لهم أن التقوا أحدًا من اليهود في الداخل المغربي، لكنهم استأنسوا بوجودهم في فلسطين من خلال تغطية وسائل الإعلام المختلفة، فعبر متابعتهم لأطوار النزاع العربي الإسرائيلي، ومشاهدتهم المتكررة لمعاناة فلسطينيي الداخل والشتات، كوَّنوا صورة أخرى مختلفة عن صورة  المسنِّين من الأجداد المغاربة، وهي ناتجة عن الخلط الواقع في ذهنهم بين اليهود المغاربة، وسياسات الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط.

المسنِّين من الأجداد المغاربة، وهي ناتجة عن الخلط الواقع في ذهنهم بين اليهود المغاربة، وسياسات الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط.

يحمل الجيل الجديد صورة مختلفة وناقصة عن اليهود المغاربة بخلاف أجدادهم ممن عاشوا جنبًا إلى جنب مع اليهود في الماضي، واختلاف التمثلات التي استقاها الباحث عمر بوم من ألسنة العيِّنات الأربع موضوع الاستجوابات الدقيقة (الأجداد الكبار – الأجداد – الآباء – الأبناء)، تمكننا من ملامسة التقاطعات بين الذاكرة المشتركة للأجيال المختلفة، وفي الوقت نفسه تبرز لنا حجم الاختلافات الناتجة عن المؤثرات الجديدة الطارئة.

لم يعتمد الباحث عمر بوم الرواية الشفوية وحدها، وإنما استثمر مجموعة من المصادر الأخرى الأساسية، ومنها المخطوطات المحلية، والرسائل والرسوم العدلية، ونصوص الرحلات الفرنسية الأولى إلى المغرب قبل الاستعمار، ومنها بالأخص: رحلة شارل دوفوكو (Reconnaissance du Maroc)، الذي قدم إلى المغرب سنة 1883-1884م، متنكرًا في زي يهودي، ليتمكن بذلك من زيارة غالبية المناطق المغربية، وقد احتفظ لنا بمعطيات مهمة عن الطائفة اليهودية بالمغرب. كما قدم رؤى عن نظرة الأجيال السابقة في المغرب لليهود، وهي المعلومات التي تحتاج إلى دراسة نقدية مستقلة مبنية على أن دوفوكو (رجل الدين المسيحي) كان منغمسًا حتى أخمص قدميه في الثقافة المعادية للسامية التي استشرت آنذاك في الأوساط الدينية والعسكرية الفرنسية. كما كان مناصرًا للسياسة الاستعمارية الكولونيالية لبلاده.

إن دراسة الثابت والمتغير في الصور المخَزَّنة في ذاكرة الأفراد المغاربة عن اليهود المحليين تمكننا من رصد وتتبع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي في صيرورته التاريخية، فمواقف الأجيال المسلمة المعاصرة تجاه اليهود المنحدرين من أصل مغربي، مرتبطة بشكل كبير بالسياقات الدولية أكثر من ارتباطها بالسياقات المحلية والوطنية، وهو أمر يختلف عن مواقف الجيل السابق ممن عايش الحضور اليهودي في قرى مختلفة في أنحاء متعددة من جنوب شرق المغرب، وكذلك في باقي المناطق الأخرى من المملكة.

اليهود في السودان..ماضٍ لن ينسى

سهام صالح – الخرطوم

«البنيامين» هو الاسم الذي يطلق على اليهود في السودان؛ حيث جاؤوا لاجئين في أكبر موجة هجرة يهودية في نهايات القرن التاسع عشر، واستوطنوا مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة السودانية، تحديدًا في حي المسالمة، وقاموا ببناء أول معبد يهودي في السودان عام 1889م، وجرى تكوين رابطة للجالية اليهودية حينها برئاسة «بن كوستي» ابن حاخام يهودي تعود أصوله إلى إسبانيا.

بلغ عدد أفراد الجالية اليهودية في ذلك الوقت نحو ألف نسمة موزعين ما بين مدن العاصمة المثلثة: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، لكن بعضهم فضل أن يعيش في مدن سودانية أخرى مثل: نوري، ومروي، والدبة، وبورسودان، وود مدني.

يعرف اليهود الذين قدموا إلى السودان بـ«السفارديم» الذين ينحدرون من سلالات يهودية كانت تعيش في إسبانيا، لكن نُكِّل بهم وطُردوا بعد سقوط غرناطة الشهير، فاتجهوا إلى كلٍّ من: دول الشمال الإفريقي، ثم إلى السودان.

طلبة كلية كمبوني الخرطوم خليط من طلبة يهود وأقباط وأرمن وسودانيين

يتخفَّون وراء أسماء عربية

اندمج اليهود «السفارديم» في المجتمع السوداني من خلال ممارسة الأنشطة التجارية والأنشطة الاجتماعية، لكن بعضهم كان يخشى إظهار يهوديته، وبخاصة كبار السن، وشاهدُ ذلك أنهم لم يكونوا يحملون أسماء تشير أو تدل على أصولهم اليهودية؛ فكانوا يحملون أسماء عربية مثل: المغربي، البغدادي، الإستانبولي، وهي أسماء تدل على الأماكن التي جاؤوا منها أو عاش بها أجدادهم أو آباؤهم في حقبة معينة من حياتهم، وبطبيعة الحال فإنهم كانوا يتحدثون اللغة العربية باللهجة السودانية أو المصرية ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة وبعض اللغات الأخرى كالفرنسية والإسبانية.

اشتغل يهود السودان بتأسيس أعمال تجارية ضخمة؛ مثل العمل في مجال الاستيراد والتصدير وبخاصة للمنتجات الزراعية وفي تجارة الجلود أو ما يعرف بـ«الدباغة»، وسيطروا على هذا المجال وأثروا ثراء واضحًا، واستغلوا الفرص كافة وأسسوا مجموعة شركات عالمية في جميع المجالات المالية والإنشائية والفنادق والأدوية، مستغلّين بذلك خبرتهم وتجاربهم في مجال الأعمال التجارية، إضافة إلى أن السودان كان ملاذًا آمنًا يتصف بالتسامح المجتمعي والبعد عن التطرف الديني؛ ما جعل كثيرًا من اليهود يعتمرون طاقيتهم الصغيرة في الأسواق وفي مناسباتهم الاجتماعية من دون خوف. ومن أشهر التجار اليهود في السودان «أولاد مراد إسرائيل، وحبيب كوهين، وليون تمام وإخوانه، والإخوة سيروريس، وفيكتور شالوم، وآل عبودي» وهم معروفون بتجارة التجزئة.

أطفال في بقعة المهدي

محراب المعبد اليهودي في الخرطوم

في العهد المهدوي في السودان استعان الخليفة عبدالله باليهودي «بن كوستي» للتجارة بين مصر والسودان، وغيّر اسمه إلى عبدالقادر البستنيني. بعد ذلك أَجبر الخليفة عبدالله التعايشي الأقباط واليهود على الدخول في الإسلام؛ لذلك قام يهود السودان باستقدام حاخام يدعى «سلمون ملكا» من أجل إقامة الصلوات وتعليم الصغار الشعائرَ الدينية اليهودية؛ حيث أقام لهم كنيسًا في منزله بحي المسالمة وأسهم في رجوع عدد كبير منهم إلى اليهودية، بعدها أصبح «ملكا» رئيسًا للجالية اليهودية وأعلن عن تكوين جالية بشكل رسمي في عام 1908م، بعد عشر سنوات من هذا التاريخ حولت الجالية اليهودية مركزها من أم درمان إلى الخرطوم، في هذه الحقبة أٌلِّفت كتب عدة عن الجالية اليهودية في السودان كان أشهرها كتاب «بنو إسرائيل في أرض المهدي»، وأيضًا كتاب «أطفال في بقعة المهدي».

بعد توغل اليهود السودانيين في الحياة السودانية قاموا ببناء نادٍ رياضي ترفيهي وأطلقوا عليه «النادي اليهودي بالخرطوم»، أو ما يعرف باسم «مكابي» وأسسوا فريقًا رياضيًّا يحمل الاسم نفسه، وشيَّدوا أيضًا ملعبًا للتنس. وأصبحت حياة يهود السودان دائرةً بين العمل والنادي اليهودي في الخرطوم للقاء العائلات اليهودية وقضاء أوقات ممتعة. بعدها شيدوا مسرحًا خلف النادي وقاموا بشراء قطعة أرض أنشؤوا عليها سينما معروفة لكل السودانيين هي سينما «كلوزيوم».

زواج عائلة يهودية في الخرطوم عام 1930م

كان اليهود في السودان يُعَدُّون من الأقلية المستوعبة من المجتمع، لكن في عام 1948م ظهرت مشاعر العداء لهم، وبخاصة بعد إعلان قيام دولة إسرائيل والعدوان الثلاثي على مصر. تَضَعْضُعُ الثقة بين اليهود السودانيين وبين المجتمع أدى إلى خروجهم من السودان واستقرارهم في بلدان إفريقية مثل «عائلة عدس» الذين هاجروا إلى نيجيريا، لكن غالبية العائلات اليهودية هاجرت مرة أخرى إلى أوربا وأميركا وعودة بعضهم إلى إسرائيل. آثرتْ بعض العائلات اليهودية البقاء في السودان، وبمرور الزمن اعتنقوا الإسلام وتزوجوا بسودانيات مسلمات، لكن بعضهم بقي على يهوديته؛ أمثال عائلة «الدويك» من يهود الشام المتشددين وكانوا يعملون في مجال تجارة الأقشمة.

نعش الوجود اليهودي

بعدها دُقَّ آخرُ مسمار في نعش الوجود اليهودي في السودان، إثر قيام العقيد آنذاك «جعفر النميري» بحركةِ تأميمٍ ومصادرة واسعة لممتلكات اليهود، وبخاصة شركات الحاخام اليهودي «سلمون ملكا» التي كانت باسم «جلاتلي هانكي». ولم يقتصر التأميم على الشركات فقط بل على مستوى بيت العائلة، الذي أصبح في العهد المايوي مقرًّا للاتحاد الاشتراكي، فمقرًّا لوزارة الخارجية السودانية. وفي عام 1987م هُدم المعبد اليهودي في الخرطوم، وبيعت الأرض لمصلحة أحد البنوك السودانية.

يوفوني كوهين ملكة جمال الخرطوم عام 1956م

المصادرة لممتلكات اليهود لم تشمل مقابر اليهود الموجودة الآن في وسط منطقة تجارية في منطقة السوق العربي؛ حيث لا تزال أرضًا فضاءً، وكثيرون من السودانيين لا يعرفون أنها مقابر اليهود.

لم ينسَ اليهود أموالهم الموجودة التي إما أُمِّمت، أو تركوها وهربوا خوفًا على أرواحهم إثر تنامي وتصاعد الصراع العربي–الإسرائيلي؛ لذلك تقود الآن إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية حملة دبلوماسية لاستعادة ممتلكات اليهود البالغ عددهم 850 ألف يهودي كانوا يعيشون في السودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، وتونس، وليبيا، والجزائر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والأردن، والبحرين. وقَدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية حجم التعويضات بــ«300» مليار دولار أميركي حسب تقريرها الذي قُدم للكنيست الإسرائيلي.

يهود السودان والحياة السياسية

من أبرز اليهود السودانيين الذين أقاموا في السودان ولهم دور في الحياة السياسية: «بنيامين نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ينتمي إلى عائلة «شاؤول الياهو» المقيمة في منطقة نوري–مروي. وكذلك عائلة «آل ساسون» الذين عاشوا في منطقة «كردفان»، ثم هاجروا إلى الخرطوم، فكان أول سفيرٍ لدولة إسرائيل في مصر أحد أبناء هذه العائلة بعد «اتفاقية كامب ديفيد» في عهد الرئيس أنور السادات.

ويبدو أن الجالية اليهودية بالسودان لم تنقطع صلتها بدوائر صنع القرار اليهودية؛ فلقد تقلد «إبراهيم جوزيف عبودي» رئاسة الجمعية اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ينتمي إلى أشهر عائلات اليهود السودانيين المعروفين بـ«آل عبودي» الذين عاشوا في «الخرطوم بحري».

تجدر الإشارة إلى أن يهود السودان أتوا إليه معدمين ليخرجوا منه وقد أصبحوا من أثرياء العالم؛ إذ يمتلكون شركات ومستشفيات ودور محاماة عالمية.

الحوثيون من المظلومية إلى الاستبداد

جمال حسن – صحافي يمني

منذ ظهر الحوثيون كحركة متمردة في اليمن، استخدم مناصروهم تعريف أقلية لهم ضمن فكرتين، الأولى: منحهم حق التمايز عن الآخرين، وفي الثانية: إثارة مجال متعاطف معهم. لكن هل هذا كافٍ لمنح حروبهم شكلًا مشروعًا؟ وأي نوع من الأقلية هم؟ هكذا حاول الخطاب المتعاطف، عبر استخدام مصطلح أقلية، نقل مشروع الحوثي السياسي من مستوى العنف إلى قضية حقوقية فيها كثير من التضليل.

إذن يمكن التعامل معهم بوصفهم أقلية في سياق النسبة السكانية، وإن ظل هذا التعريف ملتبسًا ضمن احتجاج سياسي تشغله مبادئ عامة عن حقوق الأقليات. لكن على مستوى التعريف النظري لا يمكن حجب الالتباس إذا أردنا تعريف الحوثي كهوية سياسية، أو سكانية، أو حتى إنسانية. والحوثي حرص على إثارة الموضوع الطائفي، على أساس أنه يمثل فئة أو هوية مختلفة، ليس فقط عبر رمزية طقوسية واحتفالية ميزتها أقمشة خضراء، وشعارات كرست التلويث البصري بقدر ما كرس مسلحوه تعكيرًا للسلم العام، بل أيضًا في خطاب وممارسات عرّفت اليمن ضمن هويات مقسمة. فعندما بدأت ميليشياته بحصار صنعاء، استدعى الحوثي التقسيم المناطقي، فكان يخاطب أبناء الجنوب، وأبناء تعز، لكنه أيضًا غازل توجهًا عالميًّا حضرت حسابات مصالحه السياسية في المنطقة تحت مظلة الحرب على الإرهاب.