نحو تخصيب التأويل والدلالة .. شعرية العتبات في الرواية الكويتية

تدارك قسم من المبدعين العرب، في الآونة الأخيرة، بعضًا من الفتوحات الغربية في مجال النص الإبداعي، فراح يحاول تمثلها والاستفادة منها. ونتيجة لرواجها، وتكاثر الجوائز التي تمنح لها، كانت الرواية من أبرز الحقول الأدبية التي ظهر فيها ذلك التدارك. إذ دخل الروائيون مضمار المنافسة، وصاروا يتوسلون كل ما قد يمنح نصوصهم التميز والبروز. وفي هذا الصدد التفت النشطاء منهم إلى ما تمخضت عنه البحوث السيميائية في الغرب على صعيد تحرير النص من الانغلاق البنيوي إلى فضاءات أرحب وأشمل غيرت من مفهومه جذريًّا، وفتحته على آفاق القراءة والدلالة والتأويل.

من مخرجات تلك البحوث خطاب العتبات، أو النصوص الموازية وهي كل ما يدخل في محيط النص الأم، ويمكّن القارئ من المشاركة في إنتاجه عن طريق إعادة بناء ملامحه الأولية المتمثلة في تلك العتبات وهي: العنوان، وصفحة الغلاف، والإهداء، والتنبيه، والتصدير، والتمهيد، والمقدمة، والاستهلال، وكلمة الناشر، والهوامش وغيرها. وبعيدًا من التعميم، سأحاول في هذا المقال رصد محاولات الرواية الكويتية استثمار خطاب العتبات في تخصيب دلالات النص، وتحرير مخيلة القارئ وحفزه للمشاركة في العملية الإبداعية. وأزعم هنا أن عددًا لا بأس به من الروائيين الكويتيين حاول الاستفادة من بعض العتبات، في الوقت الذي ما زال فيه عدد آخر في غفلة عن هذا المنحى الإبداعي الخصب. مع الإشارة إلى أن الكثير من تلك العتبات ليس إلزاميًّا كالإهداء والتنبيه والتصدير والتقديم، في حين لا يمكن الفكاك من عتبات أخرى كالعنوان وصفحة الغلاف مثلًا. إلا أن استثمار غير الملزم من العتبات يحدث فرقًا جوهريًّا في إستراتيجية النص من جهة تخصيبه وحَفْز إستراتيجية قراءته وتوسيعها.

لقد استثمر بعض الروائيين الكويتيين في العنوان، بينما استثمر بعض آخر في العنوان والتصدير، وتجرأ آخرون فسخّروا العنوان والإهداء والتنبيه لتوسيع شبكة دلالات النص، وهناك من توسل التقديم ليكون لبنة رئيسة في معمار النص. لكن لا بد من الاعتراف بأن عتبة العنوان وحدها ظلت الشغل الشاغل لأغلبية الروائيين بعيدًا من العتبات الأخرى. ومرد ذلك في ظني أن العنوان عتبة لا يمكن تجاوزها، فاضطرت الكتّاب إلى التمركز حولها والسعي إلى استثمارها، فيما تقاعس عدد كبير منهم عن التبصر في وظائف ودلالات العتبات الأخرى غير الملزمة، وعن استثمارها بالتالي على الرغم من أهميتها.

العنوان والتقديم

في روايته «السبيليات» استثمر إسماعيل فهد إسماعيل في عتبتي العنوان والتقديم، فصارا جزءًا لا يتجزأ من النص الروائي، على الرغم من انفصالهما عنه ظاهريًّا. لقد ظهرت كلمة (السبيليات) كعنوان رئيس، وهو ما جعلها تشع بالتأويلات والأسئلة الجاذبة: ما تلك (السبيليات)؟ وما الذي فعلته أو فُعل بها وجعلها تتصدر النص؟ ولماذا تعمد الكاتب تعريفها وتحديدها ولم يقل (سبيليات)؟ وهل تحيل على مجموعة من البشر، أم على طريقة عيش أم…؟ هذه الأسئلة وغيرها جعلت من العنوان مصدر جذب، وفتحت باب التأويل على مصراعيه، لكن سرعان ما يكبح الكاتب جماح التأويل بوضعه عنوانًا ثانويًّا جاء ببنط طباعي أصغر، وتموضع تحت العنوان الرئيس وهو: (ما لم يرد ذكره من سيرة حياة أم قاسم).

إسماعيل فهد إسماعيل

لقد قلل العنوان الفرعي من اندفاع القارئ من خلال ملء الفراغات بين الكثير من التأويلات، فوجّه هذه التأويلات، وفسّر جزءًا من معطيات العنوان الرئيس. ولكنه أضاف في الوقت ذاته عنصر جذب جديدًا تمثل في (أم قاسم). فمن هي أم قاسم؟ وما وجه ارتباطها بالسبيليات؟ وما مصدر الأهمية في حياتها الذي حدا بالكاتب التركيز عليه؟ بهذا أمسك الكاتب بتلابيب القارئ وحفزه على الدخول إلى نص الرواية ليشبع فضوله في تفكيك تلك الأسئلة، وهو ما يؤشر إلى نجاح الكاتب في استثمار هذه العتبة المهمة. فحتى بعد المرور على المقدمة التي وضعها الكاتب، ومعرفة أن (السبيليات) اسم قرية الكاتب في العراق، تبقى بقية الأسئلة مشهرة: لماذا (السبيليات) دون القرى والأماكن الأخرى؟ وما الذي وقع فيها حتى صارت رأسًا للنص؟ وما دور أم قاسم وحياتها في الموضوع؟

على المنوال ذاته استثمر إسماعيل الفهد عتبة التقديم، فضاعف من فضاءات الجذب والتأويل، وأضاف أسئلة جديدة وأسرارًا أخرى كفيلة بجرِّ القارئ نحو النص لفك مغاليقها. فقد كشف الكاتب في المقدمة، التي جاءت منفصلة عن النص ظاهريًّا، فيما شكلت لبنة أساسية من معمار النص، أن قرية السبيليات هي مسقط رأسه. كما كشفت عن السبب الذي شغله وقاده إلى تأليف هذه الرواية. وقد تبدى ذلك – حسب المقدمة – في مكالمة هاتفية من صحفي أخبره أنه لبى دعوة السلطات العراقية فور انتهاء الحرب للاطلاع على حجم الخراب الذي خلّفته، مشيرًا إلى ذهوله وزملائه خلال متابعتهم من الطائرة المروحية المشهد على الأرض؛ إذ رصدوا اصفرار بساتين النخيل وذبولها ابتداءً من الشريط الساحلي الغربي لشط العرب وجنوبًا حتى ميناء الفاو، و«فجأة غاب اللون الأصفر، كنا نحلق فوق أرض مزحومة بالأخضر، أشبه بواحة غناء عرضها لا يتجاوز كيلومترين… بعدها مباشرة عادت سيادة الأصفر… تساءلت… اكتفى أحد الأدلاء، قال: هذه قرية «السبيليات». بعد ذلك يختم الصحافي مكالمته قائلًا لإسماعيل الفهد:«بصفتها مسقط رأسك يلزمك أن تكتشف السر». والبادي أن الكاتب قد استجاب لطلب الصحافي، فجاءت هذه الرواية لتميط اللثام عن سر الأخضر. وهكذا، راكمت المقدمة أسبابًا أخرى لدخول فضاء النص، كما نثرت بذورًا أخرى لتنمو بعد ذلك في آفاق النص. فقد توسع المشهد أكثر من خلال هذه المقدمة، وصار أمامنا مرتكزات نصية جديدة: الحرب، وموت البساتين المحيطة بقرية السبيليات في الوقت الذي ظلت فيه بساتين هذه القرية خضراء. وإذا، نحن أمام هذه السبيليات وأسرارها التي جعلت منها بطلًا يحتل حيز العنوان. كما تنامى لدينا كقراء التخصيب الدلالي فصرنا نبحث عن الرابط بين السبيليات وأم قاسم وسر بقاء بساتين القرية خضراء من دون البساتين الأخرى المحيطة بها.

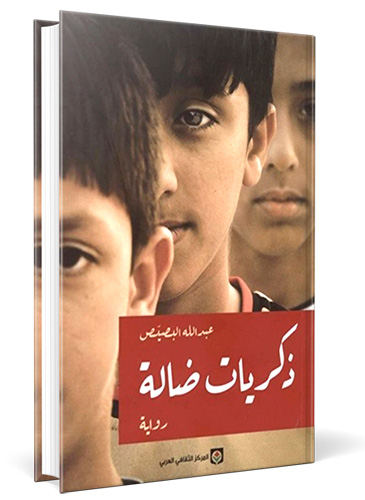

لعبة العنوان والتقديم تلك استثمرها الكاتب الشاب عبدالله البصيص بنجاح في روايته «ذكريات ضالة» حيث اعتمد في عنوانه على الشعر لا النثر، فاستغل ما يتيحه الشعر من انحراف أسلوبي وانزياح باللغة عن صفتها المعيارية النفعية. وهنا نجده يخرق السياق التواصلي للغة فيجعل من (الذكريات) فاعلًا قد يهتدي وقد يضل. وهذا ما لم تألفه اللغة في بعدها المعياري، إذ لم تعتد في سياقها التواصلي على تعريف أو وصف الذكريات بنعت (ضالة). والمتعارف عليه أن تكون الذكريات مبهجة أو محزنة، لكنها لم تكن قط ضالة، فالضال فاعل اختار درب الضلال، كأن يضل المرء أو الحيوان؛ لأنهما في حال حركة وقدرة تمكناهما من الاختيار، أما أن تضل الذكريات وهي لا تملك من أمرها فعلًا فهذا يعني الدخول في فلك الشعر. ومعاملة الذكريات كفاعل قد يضل وقد يهتدي يعني أن تحيل هذه الذكريات مباشرة إلى فاعل خلفها هو المقصود بها، لا هي بذاتها. وفي المحصلة وقعنا في الخلخلة، وهذا بالضبط ما أراده العنوان، فالخلخلة أنبتت الأسئلة، والأسئلة هيّجت الفضول للوقوف على ما وراء العنوان.

ومثلما استثمر الكاتب وظائف العنوان، رأيناه يستثمر عتبة المقدمة كمصيدة إضافية لإيقاع القارئ في حبائل الأسرار. وإمعانًا في الجذب جاءت المقدمة على لسان الروائي ذاته في مراوغة مدروسة لإيهام القارئ بحقيقة أحداث الرواية؛ إذ يورد فيها قوله: (عمل واقعي صادم). ولتوسيع أفق توقع القارئ، وتضخيم ما ينتظره من وقائع في الرواية، ذهب الكاتب في هذه المقدمة إلى الزعم بأن من كتب الرواية هو بطلها (سلمان) عن قصة حياته الحقيقية، وبأن لا فضل له (البصيص) إلا في دفعها إلى دار النشر. وأوضح أنه تعرّف إلى صاحبها عبر (تويتر)، والتقاه بعد إلحاح ليفاجأ بتسليمه المخطوط ورجائه له بدفعه إلى النشر لجهله بمثل هذه الأمور. وأفاد البصيص بأنه اضطر بعد ذلك إلى وضع اسمه على الرواية لإصرار الدار على تنسيبها، ولعجزه عن التواصل مع كاتبها (سلمان) للحصول على بياناته اللازمة.

وغني عن القول أنه لا يمكن فصل هذا المقدمة عن الرواية رغم أنها جاءت كمفتتح سبق أول فصولها. ومرد ذلك المداميك الحكائية التي تضمنتها هذه المقدمة وكانت الأساسات التي بنيت الرواية عليها بعد ذلك. وأولى هذه الأساسات إقرار الكاتب بوضعه تغريدة من تغريدات (سلمان) كعتبة نص سبقت كل فصل من فصول الرواية. ومنها أن (سلمان) الملقب بـ(المعذّب) في تويتر ظهر خلال التقاء البصيص به معوقًا، ومقعدًا على كرسي متحرك. وسيتبين لنا في خطاب الرواية بعد ذلك أن حادث انقلاب مركبته هو ما أوصله إلى تلك الحال. كما أن هذا السلمان (كان شابًّا في نحو الثلاثين من عمره) كما جاء في المقدمة، وهو ما تؤكده الرواية وتبني عليه بعد ذلك؛ إذ تنشغل بوقائع حياته منذ الطفولة حتى حدود الثلاثين من العمر. أما إصراره في المقدمة على نشر قصته وزعمه أن (طباعتها ومشاركة الناس بها أمر يخفف عني عذاباتي)، فتفسره الرواية بعد ذلك من خلال الاصطراع النفسي الداخلي الذي رافق مسيرة حياته حتى انتهى به إلى الكرسي المتحرك.

العنوان والإهداء والتصدير

ثلاث عتبات تستثمرها ليلى العثمان في روايتها «حكاية صفية»، حيث يستوقفنا في البداية العنوان على غلاف الرواية «حكاية صفية»، فما الحكاية؟ ومن صفية هذه التي استحقت حكايتها نسج رواية كاملة عنها؟ إنها أنثى أولًا، وصفية من الصفاء والاصطفاء ثانيًا. إننا أمام حكاية أنثى تدعى صفية، لكن ما حجم وثقل هذه الحكاية التي استدعت نسج رواية حولها؟ وما الذي جعل صفية تأخذ دور البطولة في الحكاية فتصطفيها الكاتبة لتتربع على الغلاف دون بقية الشخصيات؟ هذه بعض الجواذب الأولى التي تهيئها عتبة العنوان، وتفتح بها آفاق التأويلات والدلالات.

ثلاث عتبات تستثمرها ليلى العثمان في روايتها «حكاية صفية»، حيث يستوقفنا في البداية العنوان على غلاف الرواية «حكاية صفية»، فما الحكاية؟ ومن صفية هذه التي استحقت حكايتها نسج رواية كاملة عنها؟ إنها أنثى أولًا، وصفية من الصفاء والاصطفاء ثانيًا. إننا أمام حكاية أنثى تدعى صفية، لكن ما حجم وثقل هذه الحكاية التي استدعت نسج رواية حولها؟ وما الذي جعل صفية تأخذ دور البطولة في الحكاية فتصطفيها الكاتبة لتتربع على الغلاف دون بقية الشخصيات؟ هذه بعض الجواذب الأولى التي تهيئها عتبة العنوان، وتفتح بها آفاق التأويلات والدلالات.

ثم تأتي العتبة الثانية لتستثير مكامن التشويق أكثر. إنها عتبة الإهداء التي تكشف أن صفية لم تعد على قيد الحياة، وتوحي بثقل الحكاية: «إلى التي وعدتها قبل موتها، أن أروي حكايتها ذات يوم». وتشير عتبة الإهداء أيضًا وبشكل غير مباشر إلى أهمية وخطورة الحكاية في آنٍ واحد؛ ذلك أنها حوصرت بالكتمان ولم ترو في حياة صاحبتها، وما كان بالإمكان إفشاؤها إلا بعد موت صاحبتها. وهكذا يتدجج القارئ بحمولات من الأسرار والتلغيز والتشويق تدفعه إلى المسارعة في خوض غمار النص.

ليس هذا فحسب، بل تتكثف المغريات أكثر من خلال عتبة التصدير، التي اختارت العثمان لها مقطعًا شعريًّا من إحدى قصائد الشاعر دخيل الخليفة، أومأ من خلاله إلى الحرية، التي تفضي محاولة القبض عليها إلى الموت:

من جناح الموت الرابع

حاولت أن تقلد العصافير

في رقصتها الأخيرة

فخانها الهواء.

إذن، هي حكاية خطيرة، ولأنثى ذات صفاء واصطفاء، وتتعلق بحرية يكلف السعي لامتلاكها الموت. تلك بعض عناصر التشويق التي اصطفتها الكاتبة لجذب القارئ وإغرائه بالدخول إلى نص الرواية، ناهيك عن الحافز الأكبر وهو اسم الكاتبة ليلى العثمان، الذي تلازم في ذهن القارئ، استنادًا إلى نصوص كثيرة سابقة مع الجرأة في طرح قضايا المرأة.

ليلى العثمان

الخطوات ذاتها مع العتبات الثلاث سالفة الذكر مشتها الكاتبة منى الشافعي في روايتها «… يطالبني بالرقصة كاملة». فمنذ البداية يمارس العنوان «… يطالبني بالرقصة كاملة»، بحمولاته الدلالية الشعرية جذبًا نحو الآفاق الرومانسية؛ إذ يحرّض من فور الاطلاع عليه الكوامن في وعي ولا وعي المتلقي على الظهور، حيث الرقص/ الفرح، وحيث الرومانسية بين الرجل والمرأة (يطالبني). وما يزيد من ترسيخ هذه الدلالات كون العنوان مقطوع السياق، غير مسبوق ولا متبوع بما يشرحه. يأتي مفردًا مع مجرد إيحاءات تبثها النقاط الثلاث المتتالية قبله (… يطالبني بالرقصة كاملة). لا ندري ما الذي يحدث حتى (يطالبني)، لكن المهم أنه يطالبني بالرقص، وهو شيء رومانسي باعث على الفرح، بغض النظر عما إذا كان الرقص هنا رقصًا أم كناية، فهذا ما سيكشفه النص لاحقًا. ما يهمنا الآن مقدار الجذب والإيحاء والفضول الذي تركه العنوان عند القارئ كأول تواصل له مع الكتاب. الرومانسية والفرح والرقص هو ما ينتظرنا إذًا، فهل يخيّب النص أفق انتظارنا؟

حين نغادر الغلاف، ونفتح الكتاب، يواجهنا الإهداء الذي تربع على صفحة كاملة، وتحيز بشكل صادم للنساء: «إلى كل النساء… وبعض الرجال»، وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا بعض؟ وما الذي فعله الرجال حتى يُنفَى أغلبهم ويبقى بعضهم فقط مقابل كل النساء؟ حلقة جديدة من مسلسل الجذب والتشويق إذًا تدفعها الكاتبة نحو القارئ بنجاح، فتثير عنده قلق السؤال عن سبب إيثار النساء، وبعض الرجال، ويستفزّ شوقه لمعرفة الشيء أو الأشياء التي آثرت بها النساء، وحرمت منها أغلب الرجال، وهو ما يعني أنها وفّرت الأسباب الموضوعية الدافعة للقارئ لولوج آفاق النص. وما يعني أيضًا أن الإهداء بات جزءًا من نسيج النص، لا حلقة منفصلة عنه.

لم تكتف الشافعي بهذا، بل أوقفتنا بعد ذلك، وقبل دخولنا إلى رحاب الرواية عند فقرة تصدير جاء فيها: «حين شعرت السيدة سارة بالغيرة، طلبت من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبعد السيدة هاجر رضي الله عنها وابنها إسماعيل عليه السلام عنها». نحن أمام غيرة النساء إذًا، غيرة الضرائر، بل أمام قسوة تستدعيها الذاكرة بما اختزنته من قصة اضطرار سيدنا إبراهيم عليه السلام أمام إصرار زوجته سارة إلى إبعاد زوجته الثانية هاجر، ضرة سارة، وابنها إسماعيل عليه السلام عن بيت الزوجية، مع فارق مهم وهو أن سيدنا إبراهيم كان ينفذ أمر الله تعالى؛ إذ تركهما في صحراء مكة «واد غير ذي زرع»، وترك لهما جرابًا فيه شيء من التمر، وسقاء به قدر من الماء، ثم قفل راجعًا في طريقه إلى بلاد الشام، فتبعته السيدة هاجر وهي تقول: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا ماء؟ ولعِلْمِها أنه نبي مرسل قالت له: آلله أمَرَك بهذا؟ فأدار وجهه وأجابها بنعم. وما إن ابتعد عنهما قليلًا حتى وقف ودعا ربه: (رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ). وقد استجاب الله لدعائه ففجر نبع ماء «زمزم » من تحت قدمي سيدنا إسماعيل. لكن ما علاقة غيرة الأنثى وقساوة طبعها بالرقص، وكل النساء وبعض الرجال؟ إنها البذور التي سنتابع نموها في النص خلال سيرورة القراءة، وندرك أن كل ملمح وتأويل ودلالة ندّ عن العتبات الثلاث صار مدماكًا رئيسًا في إستراتيجية النص لاحقًا.

إلى ذلك يظهر وعي الروائي الشاب بسام المسلّم بأهمية عتبتي الإهداء والتصدير في روايته «وادي الشمس – مذكرة العنقاء». فقد وجدناه يستثمر هاتين العتبتين في توجيه أفق انتظار القارئ نحو الأفق الدلالي لنص الرواية؛ إذ أهدى الرواية «إلى آلان الكردي، وآلاف مثله قضوا جوعًا أو تحت الركام… رميًا أو تجمدًا في خيمة، اختناقًا في شاحنة مظلمة أو تفرّق رفاتهم ليلًا في بطون أسماك البحر.. بصمت، بعيدًا عن عيون العالم». وبهذا يكون الكاتب قد جر القارئ مباشرة إلى المأساة السورية المتواصلة منذ سبع سنوات، التي شهدت -وما زالت- الكثير من الكوارث غير المسبوقة، ومنها كارثة الطفل آلان الكردي التي غزت صورته غريقًا على الشاطئ كل محطات التلفزة العربية والعالمية، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم.

بعد ذلك يستغل الكاتب عتبة التصدير، فيقتبس مقطعًا شعريًّا من قصيدة «الكوكب الأرضي» لفدوى طوقان:

لو أني أملك، لو بيدي

أن أرفع عن هذا الكوكب

كابوس الحرب.

إذن نحن أمام حرب، أمام المأساة السورية تحديدًا. وهذا ما يؤكده نص الرواية الذي خاض في دهاليز هذه المقتلة التي ما زالت تتوالى فصولًا. وهو ما يعكس جرأة الكاتب في تناول موضوع ما زال يتفاعل، ولم تتبين مآلاته بعد.

التنبيه أو التنويه

منى الشافعي

إضافة إلى استثمار عتبة العنوان، تميز الروائي ناصر الظفيري باستثمار عتبة التنبيه أو التنويه في غير رواية. فقبل الدخول إلى نص رواية «سماء مقلوبة»، مع ملاحظة الخرق الدلالي الذي استثمره العنوان، نصادف تنويهًا يقول: «ما كان لأقدار هذه الرواية أن تتشابه فيما بينها وليس لها أن تطابق أقدارًا غيرها. فإذا تطابق قدر من أقدار شخوصها بأقدار ما على أرض الواقع فتلك محض مصادفة ارتكبها الخيال دون قصد المؤلف». ولا يخفى طبعًا أن التشابه أو عدم التشابه، والتطابق أو عدم التطابق إنما يفرشان أرضية لواقعية ما ستتناوله الرواية، سواء كان حقيقيًّا أو مشابهًا لحقائق جرت. وهذا شرك إضافي يرميه الكاتب لاصطياد قارئه، يدعّمه بعد ذلك مباشرة بتنويه جاء على لسان بطل الرواية وراويها سليمان عبدالله قال فيه: «إذا أخبركم المؤلف بأن حياته لم تكن مطابقة لحياتي فتلك نصف الحقيقة، وإذا أخبركم أنه استخدمني كحيلة لأشكاله القدرية فذلك نصف الحقيقة الآخر». وغني عن القول ما يخلقه هذا القول من جذب للقارئ الذي يشكّل التلصص على حياة المؤلف عنده متعة كبرى، ونداءً مُلحًّا لا قبل له بتجاهله، ناهيك عما يشكله هذا الخلط بين الحقيقة والتخييل من محفزات وتأويلات تتقاطع معهما، وتشحذ ملكة الترصد عند القارئ.

الحيلة الفنية ذاتها يسخرها الظفيري من خلال التنويهين اللذين سبقا الدخول في نص روايته (كاليسكا)، حيث نص الأول على أنه «يختلف الزمن المفترض للجهراء/ المكان في الرواية عن زمن الرواية وأماكنها الأخرى بما يقارب عقدًا ونصف العقد». وهو ما يؤكد، ولا ينفي، بأن الزمن المفترض للجهراء في الرواية هو زمن واقعي وحقيقي، لكنه يختلف عن زمن الرواية بما يقارب عقدًا ونصف العقد. أما التنويه الثاني فجاء فيه: «الأحداث لا تتطابق بالضرورة مع مثيلاتها زمنيًّا أو مكانيًّا وليست نقلًا حرفيًّا لها». لو تمعنا في هذا التنويه قليلًا للاحظنا أنه تأكيد أيضًا لا نفي، فهناك مثيلات لهذه الأحداث، قد تتطابق و«قد لا تتطابق بالضرورة»، وهو ما يوحي أيضًا أن هناك من هذه «المثيلات» الكثير، وما يرد في الرواية يشابهها إلى حد بعيد، لكنه «ليس نقلًا حرفيًّا لها». وعمومًا فكلا التنويهين يؤديان مهمتهما باقتدار في تشويق وحَفْز القارئ لمعرفة الأحداث وتفاصيل المكان، التي يوارب الكاتب خلالهما في مرجحتها بين الواقعية والخيال لإيقاعه في شرك الوهم الفني.

ولا ينسى الظفيري أن يدعّم روايته هذه بتصديرين اقتبسهما من أقوال شخصيتين رئيستين في الرواية ذاتها، أولهما قول فهد غانم: «حين تختار طريقًا لا تنظر إلى أين تؤدي الطرق الأخرى؛ لأنها ليست لك»، وآخر لفهد غانم العوّاد جاء فيه: «جميعنا هنا لا نريد أن نتذكر أين كان آباؤنا». أي طريق ذاك، وأية طرق تلك؟ ولماذا لا نريد أن نتذكر أين كان آباؤنا؟ بهذه المغريات ووساوس الوصول إلى مفاتيح الأسرار يدخل القارئ الرواية ملهوفًا لإطفاء لظى شوقه.

يبقى التنويه في الختام إلى أنني لم أقدم إلا عينة من الروايات الكويتية قصد اختبار تفاعل الكتّاب مع سيميائيات خطاب العتبات، ومحاولة توظيفها في بناء النص الروائي. وفي الوقت الذي جهد عدد من الروائيين الكويتيين في الاستفادة من هذا المنجز المكتنز بطاقات كبيرة من الدلالات والتأويلات، تكاسل عدد آخر، وآثر البقاء في فلك عتبة العنوان كعتبة مفروضة لا اختيارية، ولا أدري ما عذر هؤلاء لدرء تقاعسهم في زمن الإنترنت والقرية الكونية والسماوات المفتوحة!

الهوامش:

1- (السبيليات)، نوفابلس للنشر والتوزيع، الكويت 2016م.

2- «ذكريات ضالة» – المركز الثقافي العربي، بيروت، 2014م.

3- (حكاية صفية)، دار الآداب، بيروت، ٢٠١٣م.

4- (… يطالبني بالرقصة كاملة)، دار الوطن للطباعة والنشر، الكويت، ط١، ٢٠١٢م.

5- (وادي الشمس… مذكرة العنقاء)، دار الفراشة للنشر والتوزيع، الكويت، 2016م.

6- (سماء مقلوبة)، مطابع دار السياسة، الكويت، ط١، ١٩٩٥م.

7- (كاليسكا.. القيوط يطارد غزالًا)، مسعى للنشر والتوزيع، البحرين، ط١، ٢٠١٦م.