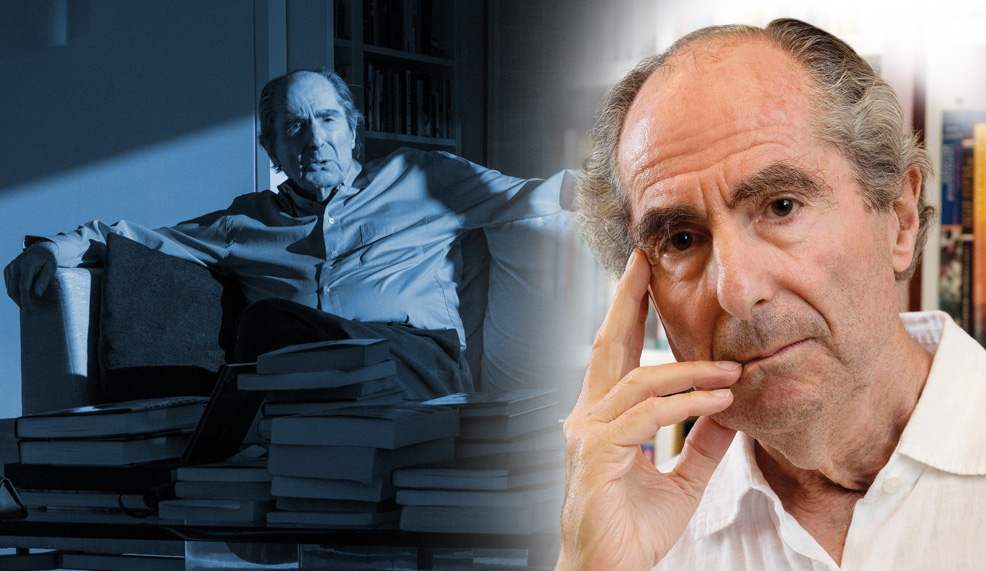

فيليب روث: الأدب ليس مسابقة جمال أخلاقية

في حديث دار بين الكاتبة البريطانية زادي سميث وفيليب روث (1933 – 2018م) عن السباحة التي يحبّ كلاهما ممارستها، قالت سميث: إنه سألني، «بماذا تفكرين وأنت تقطعين كل شوط في السباحة؟» فأجبته بالحقيقة المملة، «أفكّر بأنني سأقطع الشوط الأول، ثم الثاني، وهكذا»، فضحك وقال: «هل تريدين أن تعرفي بماذا أفكر عندما أفعل ذلك؟»، فقلت نعم، فقال: «أختار سنة، لنقل 1953م، ثم أفكّر بما حدث لي في حياتي أو ما حدث للأشخاص الذين هم ضمن دائرتي الصغيرة في تلك السنة. ثم أفكّر بأميركا، وإذا قطعت مسافة أخرى فقد أبدأ التفكير بأوربا أيضًا، وهلمّ جرًّا». فجعلني ذلك أضحك. الطاقة، الدقة، حب الفضول، الإرادة، الذكاء.

لم يكن روث في المسبح يختلف عن روث الواقف وراء طاولة مكتبه. كان كاتبًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكان كل ما يفعله ينصب في خدمة الكتابة. فقد تعلّم منذ البداية ألا يكتب لكي يحبّه الناس، ولم يكن يكتب ليكشف للآخرين، من خلال الرواية، الأفكار التي يتوقعونها حتى يقولوا: إنه شخص جيد. فالأدب بالنسبة إلى فيليب روث ليس أداة للوصف، إنما هو شيء مُبَجّل ومحترم في حد ذاته.

كان روث يقول الحقيقة دائمًا – حقيقته الذاتية هو – من خلال اللغة والأكاذيب التي تعتبر المحرك الرئيسي لجوهر الأدب المحرج. المحرج للآخرين، لكن ليس لروث الذي كان يحبّ أن يستخدم الذوات الثانية، الذوات الزائفة، الذوات المتخيّلة، الذوات البديلة، الذوات المرعبة والفظيعة. ومثل جميع الكتّاب، هناك أشياء وأفكار خارج قدراته أو مفاهيمه. وكانت لديه نقاطه العمياء، تحيزاته، ذوات لا يستطيع أن يتصورها بالكامل، أو شخصيات أساء فهمهما وأساء عرضها، لكنه لم يكن يشبه العديد من الكتّاب، فلم يكن يطمح لأن يجعل الرؤية التي يقدّمها مثالية، وكان يعرف أن هذا شيء مستحيل.

وقالت سميث: إنها عندما التقتْه، كان قد توقف عن الكتابة، وأصبح يمضي وقته في القراءة فقط، ولا سيّما قراءة التاريخ الأميركي، وكان الموضوع الذي يشغله كثيرًا هو العبودية، وكانت منضدته مكدسة بكتب حول هذا الموضوع. كان روث يحبّ بلده أميركا وكان يسعى دائمًا إلى أن يعرفها جيدًا، بجمالها وبتوحشها المطلق. كان يريد أن يراها بكليتها: الأفكار النبيلة المثالية، والحقيقة الدموية.

تناول فيليب روث مواضيع عديدة شملت الهوية والكتابة والأخلاق والموت في سلسلة من الروايات، التي شكّلت مسار الكتابة الأدبية في أميركا في النصف الثاني من القرن العشرين، التي تعكس التعقيدات التي تشوب الإرث اليهودي الأميركي في أعمال عديدة.

فقد أصبح روث موضع جدل كبير عندما أصدر مجموعته القصصية الأولى «وداعًا يا كولومبوس» سنة 1959م، التي تناول فيها أقدار الطبقة اليهودية الأميركية الوسطى التي وجدت نفسها عالقة بين أساليب الحياة القديمة والحياة الجديدة. وكانت كافية لأن تجلب له «الجائزة القومية للكتاب»، لكنها فتحت عليه في الوقت نفسه بابًا واسعًا من الانتقادات والإدانة من أولئك الذين وصفوه بأنه معادٍ للسامية أو بأنه يهودي كاره لذاته. يتظاهر بعض الكتّاب «بأنهم محبوبون أكثر مما هم في الواقع، ويتظاهر بعضهم بأنهم محبوبون إلى درجة أقل»، قال في إحدى مقابلاته: «كما أن الأدب ليس مسابقة جمال أخلاقية. إنه قوة تُستمد من السلطة والجرأة اللتين تعبّر عنهما الشخصية. فالصدق الذي توحيه هو المهم».

فقد نقلته رواية «شكوى بورتنوي» في عام 1969م من كاتب شاب واعد إلى كاتب فضائحي معروف، وأصبحت من أكثر الروايات مبيعًا، التي يصوّر فيها حياة الشاب بورتنوي الذي يطلق العنان لشهواته الجنسية المكبوتة من خلال تصرفات إيروتيكة جامحة، تمنعه تربيته ونشأته اليهودية الصارمة من ممارستها. وبسبب الانتقادات الشديدة التي وُجِّهت إليه، لجأ إلى الرواية الأدبية، وراح يستكشف جوانب أخرى كالهجاء السياسي في رواية «عصابتنا»، والقصة الجنسية الكافكاوية في رواية «الثدي». وفي المدة من عام 1972 إلى 1977م، سافر مرات إلى تشيكوسلوفاكيا وأقام صداقات مع كتّاب مدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء مثل ميلان كونديرا وفاتسلاف هافل، وعرف الفرق بين أن تكون كاتبًا حرًّا تعيش في أميركا وأن تكون كاتبًا تعيش في ظروف صعبة ومقيّدة في أوربا الشرقية وراء الستارة الحديدية.

روايات تتسم بالذكاء ودقة الملاحظة

وعندما بلغ الستينيات من العمر، وهي مرحلة من العمر يتوقف فيها معظم الكتّاب عن الكتابة أو يقلّ إنتاجهم، أصدر روث سلسلة مميزة من الروايات – «الراعي الأميركي» و«الوصمة البشرية» و«تزوجتُ شيوعية» – واعتبارًا من رواية «شخص عادي» في 2006م التي صدرت وهو في الثالثة والسبعين من عمره، بدأ يصدر رواية جديدة كل سنة، ومع أن الأعمال التي أصدرها في تلك المرحلة لم تكن بالضرورة أعمالًا رئيسية، لكنها كانت تتسم بالذكاء الحاد ودقة الملاحظة، وكانت مواضيعها تدور، بصورة أو بأخرى، حول مشكلات التقدّم في السن والموت، وعندما كان يكتب حول هذين الموضوعين، كان يبدو أنه يدرأ عنه سرعة تدهور صحته.

وعندما بلغ الستينيات من العمر، وهي مرحلة من العمر يتوقف فيها معظم الكتّاب عن الكتابة أو يقلّ إنتاجهم، أصدر روث سلسلة مميزة من الروايات – «الراعي الأميركي» و«الوصمة البشرية» و«تزوجتُ شيوعية» – واعتبارًا من رواية «شخص عادي» في 2006م التي صدرت وهو في الثالثة والسبعين من عمره، بدأ يصدر رواية جديدة كل سنة، ومع أن الأعمال التي أصدرها في تلك المرحلة لم تكن بالضرورة أعمالًا رئيسية، لكنها كانت تتسم بالذكاء الحاد ودقة الملاحظة، وكانت مواضيعها تدور، بصورة أو بأخرى، حول مشكلات التقدّم في السن والموت، وعندما كان يكتب حول هذين الموضوعين، كان يبدو أنه يدرأ عنه سرعة تدهور صحته.

ورغمًا عنه، كان يجد نفسه مدفوعًا، المرة تلو الأخرى، إلى كتابة مواضيع تتعلق بالهوية اليهودية، ومعاداة السامية، والتجربة اليهودية في أميركا. وفي كثير من الأحيان كان يعود، وبخاصة في أعماله الأخيرة، إلى حيّ ويغاهيك في مدينة نيوآرك، الذي نشأ فيه وأصبح في كتاباته أشبه بجنة عدن مخفيّة: مكان يتسم بكبرياء الطبقة المتوسطة، وقدرتها على تدبر معيشتها، ودأبها ومثابرتها وطموحها.

كانت الوسيلة المفضلة لدى فيليب روث في استكشاف هذا المخزون الأدبي هي نفسه، أو النفس الثانية، أو الشخصية البديلة التي كان يستخدمها كوسيط، فيخلط، على نحو مراوغ، بين حدود السيرة الذاتية وبين الأحداث المختلقة وكان يتعمد إضفاء شيء من الغموض والضبابية فيصعب التمييز بين الحياة الحقيقية والحياة المتخيّلة. إذ تروي تسع من روايات فيليب روث شخصية تدعى ناثان زكرمان، وهو روائي تشبه مهنته إلى حد كبير مهنة مؤلفها وصانعها. وثلاث روايات أخرى ترويها شخصية تدعى دافيد كيبيش، وهو كاتب أكاديمي يشاطر روث نفسه مشاغله وهمومه، ولا سيّما النساء. وكان روث يتخلّص أحيانًا من التستر وراء هذه الشخصيات تمامًا – أو هكذا يبدو. فبطل رواية «عملية شايلوك»، شخصية تُدعى فيليب روث ينتحل شخصية شخص آخر سرق هوية روث. وفي محور «المؤامرة ضد أميركا»، وهي رواية تخترع أميركا حيث يفوز تشارلز إيندبيرغ في الانتخابات الرئاسية في عام 1940م، ويضع برنامجًا سريًّا معاديًا لليهود، توجد أسرة اسمها روث تشبه أسرة الكاتب إلى حد كبير. وتحكي رواية «خداع»، وهي رواية صغيرة صدرت في عام 1990م عن كاتب يدعى فيليب يكتب عن كاتب على علاقة غرامية مع إحدى شخصياته المختلقة. إن هذه الحيلة التي يستخدمها روث مثيرة للاهتمام ومربكة. وفي أحيان أخرى، وبخاصة في رواية «حياة مقابلة» (1986م)، رائعة فيليب روث الأدبية في هذا المجال، تتداخل الادعاءات والأحداث بين الخيال والواقع، حيث يطمح كل منهما لأن يأخذ أحدهما مكان الآخر فتصبح فكرة الذات نفسها اختلاقًا بطوليًّا وماكرًا في آنٍ معًا. أما الموضوع الرئيسي الآخر الذي تناوله روث في مختلف رواياته فهو الجنس الذي يشكّل في أعماله قوة الحياة وأساس غضب وفوضى في آنٍ معًا. فالجنس هو تلك الحاجة التي لا يمكن السيطرة عليها التي تعذّب بورتنوي المسكين الذي يتملكه شعور بالذنب، وهو الشخصية التي تكاد تكون أكثر الشخصيات شهرة في أعمال روث.

ولد فيليب ميلتون روث في مدينة نيوآرك في 19 مارس 1933م، وكان أكبر شقيقيه سنًّا. وعاشت الأسرة في شقة مؤلفة من خمس غرف في شارع أفنيو ساميت، لم يكن فيها سوى ثلاثة كتب – قُدِّمت لهم كهدايا في مناسبة مرض أحد أفراد الأسرة، كما قال روث. ودرس في مدرسة ويغاهيك الثانوية، وسجل في كلية الحقوق في جامعة راتغرز في عام 1951م. لكن روث كان يتوق لأن يعيش بعيدًا من البيت، فتحوّل في السنة التالية إلى جامعة باكنيل في لويسبيرغ في بنسلفانيا. وبوحي من أستاذه ميلدرد مارتين، حوّل روث اهتماماته من القانون إلى الأدب، وساعد على تأسيس مجلة أدبية في الجامعة. تخرّج من جامعة باكنيل في عام 1954م وحصل على منحة دراسية من جامعة شيكاغو التي نال فيها درجة الماجستير عام 1955م. ولم ينتظر حتى يُستدعى لأداء الخدمة العسكرية، فتطوّع في السنة نفسها في الجيش لكنه أُعفي من الخدمة بعد معاناته من آلام في الظهر في أثناء التدريب، فعاد إلى شيكاغو سنة 1956م لإعداد الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، لكنه توقف عن الدراسة بعد فصل دراسي واحد.

رواية تسيء إلى اليهود

بعد انفصالهما، توجّه روث شرقًا وبدأ يعمل على رواية «شكوى بورتنوي»، وصدرت عام 1969م، وأصبحت من أكثر الكتب مبيعًا، وكُتبت عنها مراجعات متناقضة؛ إذ وصفها جوش غرينفيلد الكاتب في ملحق نيويورك تايمز لمراجعة الكتب بأنها «الرواية التي يحاول كل كاتب أميركي – يهودي أن يكتبها تحت ستار أو آخر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية». وأبدى الأحبار استياءهم مرة أخرى، وقال جيرشوم شوليم، أحد كبار أحبار الكابالا: إن هذا الكتاب يسيء إلى اليهود أكثر مما يسيء إليهم كتاب بروتوكولات حكماء صهيون.

وخلال معظم تلك المدة، بدأ روث يمضي نصف السنة في لندن مع الممثلة كلير بلووم التي بدأ يعيش معها منذ عام 1976م. وتزوجا في عام 1990م لكنهما انفصلا بعد أربع سنوات. وفي عام 1996م، نشرت السيدة بلووم مذكراتها بعنوان: «مغادرة بيت الدمية» وصفت روث فيها بأنه شخص يكره النساء، ويحب السيطرة، وأناني إلى حدّ أنه لم يسمح لابنتها من زوجها السابق الممثل رود ستايغر أن تعيش معهما لأنها فتاة مملة. بعد انتهاء هذا الزواج، عاد روث ليستقر به المقام في أميركا بصورة دائمة وبدأ ما بدا أنها المرحلة الرئيسية الثالثة في حياته المهنية. فقد صرح أنه عاد لأنه يشعر بأنه أصبح بعيدًا: «إنها حقًّا إعادة اكتشافي لأميركا ككاتب».

بعد أن قلّده الرئيس الأميركي باراك أوباما وسامًا تقديرًا لمساهماته العظيمة في الأدب الأميركي، أعلن فيليب روث في عام 2012م أن رواية « نيمسيس» التي صدرت في عام 2010م، هي آخر رواية يكتبها، وقرّر أن يتوقف عن الكتابة. في البداية لم يخبر أحدًا بقراره هذا؛ لأنه قال: إنه لا يريد أن يكون مثل فرانك سيناترا، بأن يعلن عن توقفه عن الكتابة ثم يعود إليها. وقال: إنه سيمضي سنوات عمره المتبقية في التمتع بمشاهدة مباريات البيسبول وفي السباحة والقراءة التي قال: إنها حلّت محل الكتابة، وأصبحت تشكل الحافز الرئيسي لحياتي الفكرية».

وفي حديث له في عام 2018م قال: إنه هرم «لم أعد أمتلك الآن الحيوية العقلية أو اللياقة الجسدية اللازمة لكي أشرع في كتابة عمل إبداعي ومواصلته». وقال: إن الشيخوخة بدأت «تتسلل بعمق وبخفة إلى وادي الظل». وعن استمراره في الحياة، قال: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني لا أزال حيًّا، عندما أستيقظ وأجد نفسي أتنفس، أسبوعًا بعد أسبوع، وشهرًا بعد شهر. ومنذ أن بدأت أحصل على الضمان الاجتماعي، بدأ يتملكني وهم بأن الحياة لن تنتهي أبدًا، مع أنني أعرف، بطبيعة الحال، بأن الموت قد يداهمني في أي لحظة…».