سعيد خطيبي - كاتب جزائري | يناير 1, 2022 | ثقافات

سقوط جدار برلين (1989م) لم يكن حدثًا سياسيًّا فحسب، بل أدبيًّا أيضًا، فنهاية الحرب الباردة، على الورق، وفضّ المواجهة بين معسكرين اشتراكي والآخر رأسمالي ترتب عليه تباعد أقطاب الشرق فيما بينها، فمن تبعات سقوط الجدار هو الاحتضار غير المعلن لما يسمّى «حركة دول عدم الانحياز»، هذه المنظمة التي لم يوجد ما يبرر مواصلتها عملها، لم تكن فقط منظمة سياسية، بل أدبية أيضًا، عمادها جمهورية يوغسلافيا سابقًا التي انقسمت إلى خمس جمهوريات، مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ما يعني انقسامها إلى خمس لغات مختلفة (على الرغم من التشابهات النحوية التي تجمع بينها)، ونهاية عصر شهدت فيه ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الصربو – كرواتية (اللغة الرسمية في يوغسلافيا سابقًا)، أوج عطائها، فمنذ سقوط جدار برلين، ودخول حركة عدم الانحياز سباتًا، لم تعد الترجمة في جمهوريات يوغسلافيا مسألة إستراتيجية، لم تعد خيارًا سياسيًّا، بل باتت تحت رحمة مبادرات شخصية، قليلة جدًّا.

تراجعت مكانة الأدب العربي هناك، بل إن بلغراد في حمّى تحمسها للمنطقة أطلقت جريدة ناطقة بالعربية في السبعينيات سرعان ما اختفت، واندثر الدعم المادي وتهدم جسر عمّر طويلًا بين اليوغسلافيين ونظرائهم العرب، وفي السنوات الأخيرة يكاد الأدب العربي يصير ذكرى بعيدة في أذهان القراء، يكتفون في الغالب بما يتوافر من ترجمات أعمال قديمة، غير متاح لهم الاطلاع على أحدث الإصدارات التي يسمعون عنها في صحف أو في محطات إذاعات أجنبية. هذه القطيعة الأدبية بين الضفتين التي تسببت فيها السياسة لا يجب أن تكون حجة كي نغمض أعيننا عما يكتبه ويقرأه الناس هناك، لا سيما في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، وحاضرتها الأدبية التي وإن أدارت ظهرها للكتابة العربية فإنها لا تخفي جيناتها وعلاقاتها الحميمة القديمة بالعرب.

جسر الترجمة

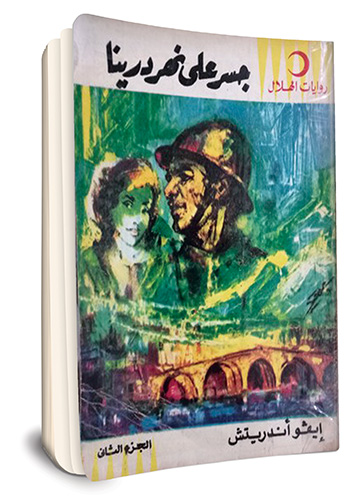

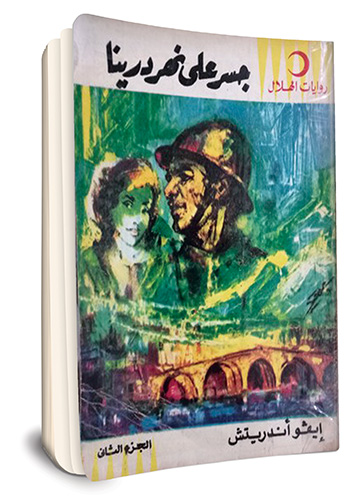

لا تزال رواية «جسر على نهر درينا»، عتبة الولوج إلى الأدب البوسني، باللغة العربية، منذ أن ترجمها سامي الدروبي، قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا، كل سنة تعيد دور نشر إتاحتها للقارئ، كما لو أنها تتنافس في إتاحة معدن ثمين، مع أنها ليست الرواية الأقدر في فهم الحالة البوسنية، فضلًا على أنها تدور في حقبة الاحتلال العثماني وصولًا إلى حقبة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، في زمن انتهى ولم تعد له إسقاطات على الحياة اليومية هناك، كما أن مؤلفها (إيفو أندريش) ليس اسمًا يحظى بإجماع في بلده، وعلى رغم حصوله على نوبل للأدب (1961م)، وما ناله من حظوة سياسية في يوغسلافيا سابقًا، فقد تفرقت الآراء بشأنه عقب تفكك البلد، وبات محل خلافات أيديولوجية بين البوسنيين أنفسهم.

لا تزال رواية «جسر على نهر درينا»، عتبة الولوج إلى الأدب البوسني، باللغة العربية، منذ أن ترجمها سامي الدروبي، قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا، كل سنة تعيد دور نشر إتاحتها للقارئ، كما لو أنها تتنافس في إتاحة معدن ثمين، مع أنها ليست الرواية الأقدر في فهم الحالة البوسنية، فضلًا على أنها تدور في حقبة الاحتلال العثماني وصولًا إلى حقبة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، في زمن انتهى ولم تعد له إسقاطات على الحياة اليومية هناك، كما أن مؤلفها (إيفو أندريش) ليس اسمًا يحظى بإجماع في بلده، وعلى رغم حصوله على نوبل للأدب (1961م)، وما ناله من حظوة سياسية في يوغسلافيا سابقًا، فقد تفرقت الآراء بشأنه عقب تفكك البلد، وبات محل خلافات أيديولوجية بين البوسنيين أنفسهم.

تدور أحداث الرواية حول جسر في بلدة فيشغراد، أقصى شرق البلاد، على ضفاف نهر درينا، بناه المعماري سنان آغا، في القرن السادس عشر، بطلب من الوزير محمد باشا سوكولوفيتش، بطول يربو على مئتي متر، وتتابع أحداث الرواية حول هذا الجسر الذي شيّد بالحجارة، وصولًا إلى هدم جزء منه تزامنًا مع الحرب العالمية الأولى. يمكن القول إن الجسر كان بطلًا من أبطال الرواية، جعل منه الكاتب مركز حكيه، وقلبًا للأحداث التي تحرّك يوميات الشخصيات. وما يحسب للرواية هو استشراف كاتبها الخصومات التي سوف تصير جزءًا ثابتًا من تاريخ البوسنيين، كما أنه أصاب في وضع إطار القصة حول نهر، فتاريخ البوسنة هو تاريخ هيدروليكي، يدور حول المياه الراكضة والراكدة، من أنهار وبحيرات، وحيث إن الأنهار ومجاري المياه سوف يكون لها دور في تحديد العلاقات بين الأفراد وفي رسم حدود البلاد، وفي تقسيم مناطقه إلى ما يشبه غيتوهات بين الإخوة الأعداء.

مع أن هذه الرواية ما تزال محل قراءات ونقد في العالم العربي، فالأمر ليس كذلك في سراييفو، حيث إن اسم إيفو أندريتش لم يعد اسمًا جذابًا كما هو عليه الحال خارج الحدود، إضافة إلى أن هناك أجيالًا جديدة قد ظهرت وإن نالت حظها في الترجمات إلى لغات أجنبية أخرى، وقدمت الوجه المعاصر للبوسنة والهرسك، فإنها لم تحظَّ بالحد الأدنى من الترجمات العربية، على الرغم من جهود بعض المترجمين، على غرار الأردني إسماعيل أبو البندورة.

أرض القصة القصيرة

في خضم الانشغال برواية «جسر على نهر درينا»، التي تكاد تصير شجرة تحجب عنا النظر إلى البوسنة والهرسك وأدبها، ننسى أن كاتبها عاش، بالأساس، كاتب قصة قصيرة، فما خلّفه في القصة القصيرة يتجاوز بكثير ما كتبه في الرواية، من بين المجموعات التي نشرها بالبوسنية في حياته (1892-1975م)، نذكر: «عطش»، «حكاية فيل الوزير»، «بيت العزلة»، «أطفال» وغيرها، وهي أعمال لم يترجم منها إلى العربية سوى القليل جدًّا، فالبوسنة والهرسك أرض القصة القصيرة بامتياز، هذا الضرب الأدبي يناسبها، بحكم أنها في تحول دائم، وأنها تجمع بين حدودها المتناقضات، ومن أجل فهم أفضل لهذا البلد لا بد أن نعود باستمرار إلى قصاصيه.

ميلايانكو يارغوفيتش واحد من كتّاب القصة المهمين، ولد في سراييفو (1966م)، كبر ودرس فيها، وظل وفيًّا في كتاباته عنها، يهمنا أن نتوقف عند مجموعته القصصية الأهم، التي صدرت بالبوسنية بعنوان: «سراييفو– مارلبورو»، يبدو أنه عنوان غريب، يوحي لوهلة أولى أننا بصدد الحكي عن سجائر، وعن إسراف أهل المدينة في التدخين، فعلًا لهم شراهة في التدخين، لكن في تدخين الحكايات.

قصص هذه المجموعة تدور كلها حول سراييفو، قبيل وبعد سقوط يوغسلافيا، تحكي عن بشر عاديين وآخرين استثنائيين، تدول حول الأمكنة والبنايات، حول الحيوانات وعلاقاتهم بالنّاس، تسرد شذرات من حيوات ضحايا أو جلادين، يتجول الكاتب بين أزقة المدينة وميادينها ويحكي عن ألوان اختفت وأخرى جديدة ظهرت بعد استقلال البوسنة والهرسك، عن نسوة فقدن طعم العيش وأخريات لم يعدن يحتملن مجاورة جيرانهن القدامى. يصرّ ميلايانكو يارغوفيتش على كتابة «شذرية» في توصيف الحياة في عاصمة البلاد قبل الحرب وفي خضمها، لا يسقط في فخ الحنين إلى الماضي، بل يجاهر بمقت (على لسان شخصياته) ما وصل عليه الحال اليوم، يعيد قارئه إلى محن البوسنيين، تبلغ مسامعنا بين الصفحات أصوات تفجيرات ورائحة بارود، نشاهد قناصة ونسمع أنين الموتى. تتيح لنا هذه المجموعة القصصية فهمًا لحالات التّعدد العرقي والعقائدي في المدينة، من مسلمين وكاثوليك وأرثودوكس، يجمع بينهم في كتابة لم تخلُ من نبرة ساخرة بين السّطور، يجعل من الحرب مغامرة إنسانية، رغم كلّ مأساويتها لم تغب عنها مسحة من الكوميديا في بعض الأحيان.

لماذا نتوقف عند المجموعة القصصية: «سراييفو – مارلبورو»؟ فهي تشكيلة من النصوص تذكرنا بتعقيد المشهد في سراييفو، وأن الحياة هناك ليست كما يخيّل لنا، على رغم ما يجمع الناس من أرض ولسان فإن ما يفرقهم أكثر من ذلك بكثير، ولا يمكننا فهم هذه الحال سوى بالعودة إلى الأدب. لقد كان إيفو أندريتش محظوظًا أن كتب بلغته الأم دون حرج، فاليوم ليس سهلًا على كاتب بوسني أن يكتب بالبوسنية، إن كان مسلمًا فسوف يلقى عدم تقبل من مواطنيه الكاثوليك أو الأرثودوكس والعكس صحيح، مما عجّل بهجرة كتاب محليين إلى لغات أخرى، لن نجانب الصواب إذا قلنا إن البوسنة والهرسك هي أكثر البلدان تصديرًا للمبدعين صوب اللغات الأخرى، مثلًا فيليبور شوليتش ومايا أومباسيتش يكتبان بالفرنسية، عصمت برشيتش بالإنجليزية، ساشا ستانشيتس بالألمانية، بينما أنس كاريتش يواصل الكتابة بالعربية، ينشر في دار محلية، على رغم أننا نشاركه اللغة ذاتها فكتبه لم تصل بعد إلى دور نشر في القاهرة أو بيروت.

جاران يفصل بينهما نهر

الحرب العالمية الأولى انطلقت من سراييفو، من رصاصتين أطلقهما شاب لم يتعد العشرين من عمره اسمه غافريلو برنسيب قتل أرشيدوق النمسا فرانز فرديناند وزوجته صوفي، فكانت تلك الواقعة بيان حرب نتج عنها تقسيم جيو-إستراتيجي جديد، وضعت البوسنة والهرسك في موقع مختلف من الخريطة، وفجرت الصراعات العرقية داخلها، التي خففت تحت حكم اليوغسلافيين وسنوات تيتو الذي بسط هيمنته بقوة الحديد وبمعتقل (غولي أوتوك) الأشبه بالغولاغ السوفييتي، لكن بمجرد وفاته (عام 1980م) بدأ مسار التقسيم، وتفتت يوغسلافيا، وعادت البوسنة والهرسك إلى نزاعاتها الداخلية، التي إن لم تظهر للعيان ونحن نسير في شوارعها فإن الأدب يصر على إظهارها كل مرة، فالحرب الخفية هناك حرب ثقافية أيضًا، لذلك ليس مستغربًا أن من بين أهداف العدو في حرب التسعينيات كان قصف مكتبة سراييفو وحرقها بالكامل وهي المكتبة التي شكّلت ذاكرة البلاد الثقافية، بوثائقها من لغات مختلفة.

إن هذه الصراعات التي تدور بين كتّاب المدينة نفسها، في سراييفو، هي أيضًا دينامو محرك، يزيد من نشاطها ونتاجها الأدبي، مع أنها صراعات محزنة بطعم التفاح المر، التفاح قبل النضوج برائحته القوية وطعمه الحاد، الذي يملأ بساتين المدينة، فعلى الرغم من أن الناس يتجاورون فيما بينهم فإن نهرًا من سوء الفهم يسري بينهم، في انتظار أن يعيد العرب النظر في علاقتهم بأدب هذا البلد، أن يتجاوزوا اتكالهم على السياسة في دعم الترجمة، ويعيدوا وصل جسرهم مع البوسنة والهرسك، مثلما كان الجسر يصل بين ضفتي نهر درينا وكتب عنه إيفو أندريتش.

سعيد خطيبي - كاتب جزائري | يوليو 1, 2018 | ثقافات

أكثر من نصف قرن مرّ على وفاة الكاتب الفرنسي لويس فرديناند سيلين (1894- 1961م)، لكن اسمه لا يزال حيًّا، مثيرًا للجدل والقلق والعتاب وللنقاشات الصاخبة، التي تتعدّى، أحيانًا، حلقات الأدب، ويتدخّل فيها ساسة وحكام بلدان. منذ بداية هذا العام، وجدت دار غاليمار نفسها أمام سؤال حرج: هل تُصدر نصوص سيلين الهجائية، الثلاثة، التي كتبها نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات، من القرن الماضي، في عزّ الحرب العالمية، التي تضمّنت نقدًا ليهود أوربا، ومدحًا – مبطّنًا – للنازية، أم لا؟ نحن هنا إزاء واحدة من أكبر وأعرق دور النشر، في فرنسا، وحين تتردّد غاليمار في نشر كتاب، فهذا يعني أن الأدب ليس مجرد صناعة، تدور بين كتّاب وقرّاء، ووسطاء بينهم، بل هي أيضًا مسألة سياسية، ولا بد من توافق في وجهات النظر، قبل الإقدام على مجازفة نشر واحد من الكتب، الأكثر شراسة، التي كتبها سيلين، في وقت كان يعتقد فيه أن الصّليب المعقوف، سيغطي وجه القارة العجوز، ولن يُشاركه خصم آخر في حكمها.

الكتاب، الذي تردّدت غاليمار في إصداره، كان من المفترض أن يتضمّن ثلاثة نصوص هجائية مُختلفة: «حماقة من أجل مجزرة»، و«مدرسة الجثث» و«الأغطية الجميلة»، لكن مدير الدّار أنطوان غاليمار، كان فطنًا، وعلى غير عادته، لم يتكتم على مشروعه، كان مدركًا لحساسية اسم فرديناند سيلين، وما قد يُثيره من زوابع وخلافات، قد لا تنتهي، لهذا أعلن، في الصّحافة عما يخطّط له، رمى «فكرته» إلى الشّارع وانسحب بضعة أيّام، ليُتابع ردود الأفعال، ويحدّد، بناءً عليها، قراره الأخير، وسرعان ما جاءت الرّدود بحدّة النّصوص نفسها، التي كان يعتزم نشرها. صحيفة «لوبس» اليسارية كتبت أن تلك النّصوص تحمل «دعوات قتل صريحة». من جهته، المجلس التّمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أصدر بيانًا يُدين «نيّة» النّاشر في إصدار الكتاب الذي وصفه «بالعنصري، الدّاعي لكره اليهود»، ثم تدخّل قصر الإليزيه، ممثّلًا في الوزير المنتدب المكلّف بمحاربة العنصرية، الذي راسَلَ دار النّشر، ثم استقبل مديرها، وأقنعه بالتّخلي عن فكرة نشر الكتاب، وجاء الدّور على الرّئيس إيمانويل ماكرون الذي حثّ الدّار على التّخلي عن المشروع، لكن غاليمار لم تعلن، لحدّ السّاعة، تخليها عن الكتاب، إنما صرح مديرها في حوار مع صحيفة أسبوعية، أنها فقط «علّقت» نشر الكتاب، وربما تعود إليه في وقت قادم، من دون أن يحدّد تاريخًا لإمكانية نشره مستقبلًا.

هل يمكن لشخص أن يكون من أفضل كتّاب جيله، كما في حالة فرديناند سيلين، ومتهورًا، وعنصريًّا وحاقدًا في آنٍ؟ شخصية سيلين هي مشتلة تناقضات، ربما يميل بعض إلى تفسيرها، بالسّياق التّاريخي الذي عاش فيه، أو من صدمة الحرب العالمية الأولى، التي دفعته إلى مُساءلات صارمة مع نفسه، وفي تغيّر نظرته للعالم، لكنها تظلّ فرضيات، لا أكثر، ولفهم الكاتب لن نجد جوابًا أفضل من إعادة قراءة روايته الأشهر «رحلة إلى طرف الليل» (1932م)، التي تعد، حتى اليوم، واحدة من الرّوايات المرجعية، من ناحية شكلها، وأسلوب الكتابة، فبعدما ضاعت منه جائزة غونكور، بفارق أصوات قليلة (ذهبت إلى غي مازلين الذي سينساه التّاريخ، على عكس خصمه سيلين آنذاك)، نال الكاتب جائزة رينودو، في العام نفسه، رغم الآراء المتضاربة فيما بينها عن الرّواية، بين من يعدها «نصًّا لقيطًا» – ربما لسوء فهمها – وبين من وجد فيها «عبقرية»، كرّست اسم صاحبها. في الرّواية ذاتها، يصعب الفصل بين مزاجات البطل «فرديناند باردامو» وكاتبها، هما يتبادلان الأدوار، في تشاؤمهما، ونقدهما العبثي لتاريخ الكولونيالية، وفي رغبتهما في هدم ما حولهم، وإعادة بناء عالم مثالي، يُشبههما. أكثر من ثلاثين مقالًا، صدر عن الرواية، في السّنة الأولى لصدروها، وهو رقم كبير آنذاك، وهو ما يبيّن أهميتها وانقسام الآراء حولها، والأهم من كلّ ذلك أن الصّخب الذي رافقها أعلن ميلاد «لغم أدبي» اسمه فرديناند سيلين، لا يزال – لحدّ السّاعة – يقسّم الآراء حول كتاباته وكذا شخصيته، وقضية «الامتناع» عن إعادة نشر نصوصه الهجائية من طرف غاليمار، ما هي إلا حلقة جديدة، من سلسلة لا تزال تتكرّر ولن تكون الأخيرة، فسيلين الذي كان يحلم أكثر مما يعيش، لم يستوعب، يومًا، أن الحرية ليست ملعبًا، نركض ونفعل فيه ما نشاء، بل هي قطع صغيرة، نلتقطها في الطّريق، ونغنم من كلّ قطعة، ونتعامل معها بحسب حدودها.

عراب القوميين الصرب

دوبريتسا تشويتس

قضية سيلين تُعيدنا إلى قضايا أخرى مُشابهة، حصلت، في السّنوات الماضية، وتفتح، مرّة أخرى، سؤال الحرية الأدبية، وما هي حدودها، خصوصًا في أوربا، التي طالما كانت نموذجًا يحتذى. قبل أربع سنوات تحديدًا من الآن، توفي دوبريتسا تشويتس في بلغراد، وقد تجاوز عقده التّاسع، من دون أن ينتبه الكثير لهذا الفقد، أو أن تخبرنا وكالات الأنباء عن رحيل آخر الكتّاب الملحميين في أوربا، ففي نظر بعضٍ تشويتس مات عام 1987م، حين تشابك مع السّاسة في بلده، وفرض نفسه عرّابًا «للقوميين الصّرب» ثم رئيسًا لهم (1992- 1993م)، ليتورّط – بعدها – في دماء البوسنيين، وفي حصار سراييفو، ويتحوّل من كاتب، كان بعضٌ يُرشحه إلى نوبل (مُستحَقّة نظير كتاباته) إلى «شيطان»، وجب التّخلص منه. دوبريتسا تشويتس، لعب دورًا كبيرًا، في تغذية النّار الصّربية، وفي تراكم الحقد على غير الصّرب، كانت له يد خفية فيما حدث في حرب البلقان الأخيرة، وهذا «الانقلاب» في تاريخه الشّخصي، سيُلغي عنه – في نظر النّقاد – صفته الأدبية، ويحوّله من كاتب إلى وحش. فقد اعتذرت كبريات دور النّشر الفرنسية عن تبني ترجمات لرواياته، وصدرت، عن دار نشر صغيرة في سويسرا، من دون أن تلقى الجمهور الذي تستحق، رغم أهميتها الأدبية، خصوصًا ثلاثيته: «زمن الموت»، و«زمن السّلطة» و«زمن الخداع». يعتقد بعضٌ أن تشويتس لم يكن ليدخل «نادي المتّهمين» ولم يكن ليتورّط في جرائم، لا تزال تبعاتها مستمرّة، سوى بإيعاز من شاعر، كان صديقًا له، منذ سبعينيات، القرن الماضي، ومن الأصوات الأكثر صخبًا وإثارة للخصومات، ونقصد هنا رادوفان كاراجيتش (1945م) الذي سيصير رئيسًا لبلد طارئ على الخارطة، اسمه «جمهورية صرب البوسنة» (بدءًا من عام 1992م). في المُخيّلة العربية، اسم كاراجيتش يرتبط فقط بحرب البلقان، وحصار سراييفو والقذائف، التي كانت تسقط –يوميًّا– على رؤوس البوسنيين، ونجهل تاريخ الرّجل، الذي بدأ كطبيب نفساني، وكاتب مقالات في صحف بوسنية، كان مشاكسًا ومثيرًا للجدل، قبل أن يشتهر كشاعر (أصدر ستّة دواوين شعر، بخلاف النّصوص الكثيرة التي صدرت له في صحف)، نال جوائز أدبية، وتشريفات، ليس فقط في بلده الأمّ، بل أيضًا في الخارج، وارتبط بعلاقة صداقة متينة مع تشويتس الذي دافع عنه وعن بلده النّاشئ، انطلاقًا من صداقتهما في الأدب، ولم يكن يعلم – حينها – أنه سيتسبّب في تشويه سمعته، وفي محو إرثه الشّخصي.

سلوبودان ميلوزوفيتش

في السّنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الثّانية، كان ينظر إلى دوبريتسا تشويتس «كواحد من المُقاومين للنّازية ومن المثقّفين الذين أنقذوا روح أوربا وشرفها»، فقد تجنّد في صفوف «البارتيزان»، على العكس تمامًا من سيلين، في فرنسا، فقد حارب المدّ الهتلري في بلده؛ رافق طويلًا الزّعيم التّاريخي تيتو، ثم اختلف معه وانتقد الشّيوعية وسُجن، وبعد رحيل تيتو، سيدخل البلد منعرجًا خطيرًا، يتفتت إلى دول، وينتقل دوبريتسا تشويتس إلى النّقيض، فيصير من دعاة القومية المنغلقة، والهوية القاتلة. في ثلاثيته الرّوائية، يكتب تشويتس تاريخ الصّرب في القرن العشرين، بشكل موثّق وملحمي، لكن من خلال تلك الروايات لم يكن يدافع عن شعبه بقدر ما كان يعبر عن معارضته للسّلطة المطلقة وللاستبداد، ويُنبئ بنهاية أوربا التّقليدية وميلاد أخرى جديدة، في كتابة لا يمكن مقارنتها سوى بما كتبه ألكسندر سولجنتسين.

بيتر هاندكه صديق السفاح

بيتر هاندكه

حرب البلقان الأخيرة كانت سببًا في خلافات لا تُريد أن تلتئم، كثير من الكتّاب وجدوا أنفسهم متورّطين، بشكل مقصود أو غير مقصود، ودفعوا ثمن خياراتهم، ولنا في حال الكاتب والمسرحي النّمساوي بيتر هاندكه (1942-) نموذج. هذا «الكافكوي» المزاج، كان أوّل من عرّف الألمان بكتابة باتريك موديانو (نوبل للأدب 2014م)، كرّس وقتًا طويلًا في ترجمة الكتّاب الفرنسيين وفي الكتابة، وفي تطوير نظرة وجودية للمسرح، جعلت منه واحدًا من أهمّ أعمدة المسرح الأوربي المُعاصر، لكن كلّ شيء سينقلب بدءًا من عام 2005م، فبعد توقيف الرّئيس الأسبق سلوبودان ميلوزوفيتش، بتهمة جرائم حرب، في البوسنة الهرسك، ذكر هذا الأخير – في جلسة الاستماع إليه – اسم الكاتب النّمساوي وطلب حضوره، كشاهد على براءته، هاندكه لم يحضر إلى لاهاي، لكن عام 2006م، حضر جنازة ميلوزوفيتش، ليؤكّد طبيعة العلاقة الطيبة والحميمة، التي كانت تجمعه بشخص أُدين – دوليًّا – كسفاح، من يومها ألغيت عروضه المسرحية في فرنسا وقلّ الاهتمام به وتراجعت دور نشر عن التّعامل معه، وصار شخصًا غير مرغوب فيه، ليس في فرنسا وحدها، بل أيضًا في بلجيكا وبريطانيا، ووجد نفسه معزولًا، بسبب موقف سياسي، لم يحسب له حسابًا كما ينبغي. هاندكه، صاحب رواية «قلق حارس مرمى أمام ضربة جزاء»، التي اقتبسها فيم فيندرز إلى السّينما، لم يغيّر من مواقفه رغم ردود الأفعال الغاضبة والمنع، بقي مصرًّا على آرائه، كافكويًّا كما عرفه القراء، ليزيد بذلك من عزلته، ويتوارى في الظّلام، تدريجيًّا، وقد أصدر قبل سنوات قليلة، رواية يؤكد فيها أنه لم يغيّر شيئًا من انحيازه ودفاعه عن الصّرب، بعنوان: «كسكسي فيليكا هوتشا» (فيليكا هوتشا هي مدينة في شمال كوسوفو)، يُرافع فيها من أجل الأقليات الصّربية في كوسوفو. الكاتب حين يكتب، فهو يفكّر، بالضّرورة، في اللحظة التي يعيشها، سيجد نفسه تحت ضغط خطابات موسميّة، سينحاز أحيانًا لقضية ما، بدل الانحياز للإنسان، ويصطدم، لاحقًا بالتّاريخ، الذي سيُعاقبه، ويُعيد النّظر في كتاباته، تمامًا مثلما حصل مع الكتّاب الثّلاثة المذكورين، وكما حصل مع آخرين مثلهم، من قبل.

وتعود قضيّة فرديناند سيلين لتذكّرنا بأن التّاريخ لا يحتمل الاستقرار، ولا يستقرّ سوى في التحوّل، ففي الحقبة التي كتب فيها سيلين نصوصه الهجائية، كان صوت النّازية يبتلع كلّ الأصوات المُعارضة له بقوة السّلاح، وسطوة البروباغندا، التي كانت تحرّك نوايا الهتلرية التّوسعية، وبعد نحو قرن مما حصل صارت وما زلت النّصوص الأدبية، التي تفكّك المنظومة النّازية، وتعيد النّظر فيها، الأكثر حضورًا ومُباركة من لجان التّحكيم، في أهم جوائز الأدب في فرنسا، ويكفي التّذكير أن أعرق جائزتين: غونكور ورينودو، ذهبتا، الخريف المنصرم، إلى روايتين، ثيماتهما: الحرب العالمية الثّانية ونقد النّازية.

نواة الفكر النازي

في «جدول أعمال» (الصّادرة عن أكت سيد)، يحكي إيريك فويار (في نصّ بحثي أقرب منه إلى الرّواية) عن خمس سنوات حاسمة في تاريخ أوربا: 1933- 1938م. بلغة لم تخلُ من السّخرية، يروي الكتاب بداية حلم هتلر في توسيع نفوذه، والتّمدّد شرقًا أولًا، وتوحيد كلّ الناطقين بالألمانية، وكلّ من لهم أصول جرمانية. يعود إلى نواة الفكر النّازي، القائم على فكرة «النّقاء» وعزل منتسبيه عن الآخرين، ثمّ ترتيب الشّعوب طبقات، واستبعادهم ومنعهم من الاختلاط أو التّزاوج مع أصحاب الدّم الصّافي. كان المصطلح المستخدم – آنذاك – هو «تحرير»، أي تحرير المناطق التي يوجد فيها الجرمان من «غزو» الشّعوب الأخرى – من دون تسميتها بشكل صريح – كانت البروباغندا النّشطة، تقول: إن «الجيش سيحرّر تلك المناطق عن حبّ». هل الحبّ هو الذي يحرّك غريزة الشرّ؟ «التّحرير» بدأ من النّمسا، ولا يغفل الكاتبُ الإشارةَ إلى الجانب المسرحي، في خطب وسياسات هتلر؛ كان «مُخادعًا»، ويمتلك من الخبث ما يكفيه، لإغراء خصومه المترددين، أو أولئك الذين لم يكونوا قد حسموا موقفهم: معه أو ضده. كان بعض يعتقد أن «خلاصًا» قادم، وأن أوربا ستمحو «مُخلفات» حرب عالمية أولى، وتعيد صبغ وجهها، وستنتصب على العدالة والمساواة. لقد اخترعت النّازية لنفسها عدوًّا، اسمه «الشّيوعية»، وتحت هذا الاسم راحت تتهم كلّ من يُعاديها، بالانتماء للراية الحمراء، وخدمة «أجندة سوفييتية أجنبية». من السّهل أن نخترع أعداءً ومن السّهل أيضًا أن يتحوّل من يعتقد نفسه «مخلِّصًا» إلى مُستبدّ، أسوأ منهم، وهو ما حصل حينها، لكن الجماهير المتحمسة للنّازية، لم تستفق من صدمتها سوى متأخرة، بعد أن حصدت الحرب قُرًى ومدنًا، وأعادت أوربا إلى «بربرية» ظنّت أنها لن تعود إليها. كتاب «جدول أعمال»، الذي نال جائزة متخصّصة في الرّواية، هو ليس – فعلًا – رواية، هو نصّ يخرج عن التّصنيفات، قد يمكن عدّه أيضًا – مع بعض التّحفظ – نصًّا هجائيًّا ضدّ النّازية، أي: نصٌّ معارض تمامًا لما كتبه، قبله بنحو 70 سنة، فرديناند سيلين، فقد جاء كتاب فويار، في ذمّ النّازية وفي مديح «الضّحايا» الحالمين، الذي صدّقوا حماساتهم، ووقعوا في فخّ لم يخرجوا منه، سوى بعاهات وجراح، توارثتها أجيال من بعدهم.

إيريك فويار

إيريك فويارفي رواية «البحث عن جوزيف منغلي» (منشورات غراسيه)، يكتب أوليفيه غوز سيرة متخيّلة، لواحد من منظّري النّازية وأكثر الشّخصيات الدّموية: جوزيف منغلي (1911- 1979م)، الذي بدأ طبيبًا ثم ضابطًا في الإس.إس، وفي الأخير هاربًا إلى الأرجنتين، حيث استطاع أن يفلت من المراقبة البوليسية، وينجو من المحاكمة، ويموت مثل أي شخص آخر، من دون عقاب، فقد كان ينشط في أثناء الحرب العالمية الثّانية في أوشفيتز، حيث كان يجري تجارب علمية، على معتقلين، على بشر أحياء، كان يُعامل المساجين كفئران تجارب، ينتقي منهم –خصوصًا– التوائم، قصار القامة الذين يعانون من تشوّهات جينية ويعدمهم، على سرير عيادته، بعد أن يكون قد أخضعهم لتجاربه. في روايته الأخيرة، التي نالت جائزة رينودو يحاول أوليفيه غوز تتبع حياة منغلي، من ألمانيا النّازية إلى منفاه في أميركا اللاتينية، ويتخيّل الطّرق والأساليب، التي سلكها للفرار من العقاب، قبل أن يموت بجلطة دماغية. لقد زار أوليفيه غوز غالبية الأمكنة التي عاش فيها منغلي، أو روّج أنه عاش فيها، جمع مادة أرشيفية موسّعة، وكتب نصّه بما يشبه «تحقيقًا صحافيًّا» عن شخص كان يُنظر إليه كواحد من أكبر مجرمي الحرب العالمية، وكان على رأس المطلوبين للعدالة.

«الحرب العالمية الثّانية» هي الوتر الأكثر حساسية، في الجسد الأدبي في فرنسا، وفي أوربا عمومًا، تميل الآراء –بشكل طبيعي– لمن يكتب في فكّ وهدم ميثولوجيا النّازية، وتحتدم الخصومات ضدّ من يفكّر في تبرئة الجلّاد. يكفي أن نذكّر –مثلًا– أن جائزة غونكور، في تاريخها الطّويل (منذ عام 1903م) كانت حكرًا على كتّاب فرنسيين، أو من بلدان فرانكفونية، إلا في مرّة واحدة ذهبت إلى كاتب أميركي، كتب باكورته بالفرنسية: جوناثان ليتل، عن روايته «الخيّرات» (2006م)، التي لامست هذا العصب التّاريخي الحسّاس.

في الأسابيع الماضية، وبينما كان النّقاش يحتدم عن نشر كتاب سيلين أم لا، تدخّلت –بشكل غير مباشر– أكاديمية الفنون والتّقنيات السّينمائية الفرنسية، ومنحت خمس جوائز سيزار (أرقى جوائز الفنّ السّابع في البلد) لفلم لم يكن كثير من النقاد يتوقّعون أن يحصد أكثر من جائزة واحدة، وهو فلم «في وداع الهناك» (من بينها جائزة أفضل اقتباس)، مع العلم أن الفلم ذاته مُقتبس من رواية، بالعنوان نفسه، لبيير لوماتر، تعود لحقبة نهاية الحرب العالمية الأولى، والأجواء التي سبقت الحرب العالمية الثّانية، ونال عنها عام 2013م، جائزة غونكور.

لا تزال رواية «جسر على نهر درينا»، عتبة الولوج إلى الأدب البوسني، باللغة العربية، منذ أن ترجمها سامي الدروبي، قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا، كل سنة تعيد دور نشر إتاحتها للقارئ، كما لو أنها تتنافس في إتاحة معدن ثمين، مع أنها ليست الرواية الأقدر في فهم الحالة البوسنية، فضلًا على أنها تدور في حقبة الاحتلال العثماني وصولًا إلى حقبة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، في زمن انتهى ولم تعد له إسقاطات على الحياة اليومية هناك، كما أن مؤلفها (إيفو أندريش) ليس اسمًا يحظى بإجماع في بلده، وعلى رغم حصوله على نوبل للأدب (1961م)، وما ناله من حظوة سياسية في يوغسلافيا سابقًا، فقد تفرقت الآراء بشأنه عقب تفكك البلد، وبات محل خلافات أيديولوجية بين البوسنيين أنفسهم.

لا تزال رواية «جسر على نهر درينا»، عتبة الولوج إلى الأدب البوسني، باللغة العربية، منذ أن ترجمها سامي الدروبي، قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا، كل سنة تعيد دور نشر إتاحتها للقارئ، كما لو أنها تتنافس في إتاحة معدن ثمين، مع أنها ليست الرواية الأقدر في فهم الحالة البوسنية، فضلًا على أنها تدور في حقبة الاحتلال العثماني وصولًا إلى حقبة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، في زمن انتهى ولم تعد له إسقاطات على الحياة اليومية هناك، كما أن مؤلفها (إيفو أندريش) ليس اسمًا يحظى بإجماع في بلده، وعلى رغم حصوله على نوبل للأدب (1961م)، وما ناله من حظوة سياسية في يوغسلافيا سابقًا، فقد تفرقت الآراء بشأنه عقب تفكك البلد، وبات محل خلافات أيديولوجية بين البوسنيين أنفسهم.